L’année 2023 a été trouble et douloureuse à bien des égards. Si le monde semble s’étioler un peu plus chaque jour, le cinéma n’a pas perdu de sa puissance poétique et continue de nous aider à comprendre, ressentir et même, parfois, échapper au monde. Manifesto XXI vous livre son classement des meilleurs et pires films de 2023.

Nous le notions déjà dans notre top des films 2022, le cinéma français n’en finit pas de nous surprendre en proposant des formes nouvelles, puissantes et totalement contemporaines. Evidemment, comment ne pas mentionner d’entrée de jeu le chef d’œuvre de Justine Triet, Anatomie d’une chute qui, en plus d’être lauréat d’une palme d’Or, a été un véritable succès populaire (plus d’un million d’entrées) et est en lice pour de nombreux prix à l’international. La question de la justice semble d’ailleurs être omniprésente ces derniers temps dans la tête des réalisateurices avec, depuis Saint Omer d’Alice Diop, le film Je verrai toujours vos visages de Jeanne Herry sur la justice restaurative, Rien à perdre de Delphine Deloget ou encore Le Procès Goldman de Cédric Kahn.

Enfin, les femmes réalisatrices, toutes générations confondues, ont renversé la table cette année et cela tant dans le cinéma francophone (Kaouter Ben-Hania, Catherine Breillat, Monia Chokri, Iris Kaltenback, Mona Achache) qu’anglophone (Kelly Richard, Greta Gerwig, Charlotte Wells, Molly Manning Walker). Si Manifesto n’est pas vraiment fan du film Barbie de Greta Gerwig, on peut tout de même se réjouir qu’il a accélérer le certificat de décès du Marvel Cinematic Universe, ces films de super-héros produits ad nauseam par Disney depuis 15 ans et qui ont tous été des échecs au box office cette année. Espérons que le cinéma américain s’inspire du cinéma français en misant sur la qualité et l’ambition artistique afin de conquérir un public toujours plus sélectif et exigeant au vu de la profusion de contenus disponibles. A ce titre, le succès et l’ambition du film Le Règne Animal de Thomas Cailley est saisissant. Sans plus attendre, voici la sélection des meilleurs et pires films de l’année 2023 selon la rédaction de Manifesto XXI.

☆ Les meilleurs films de 2023

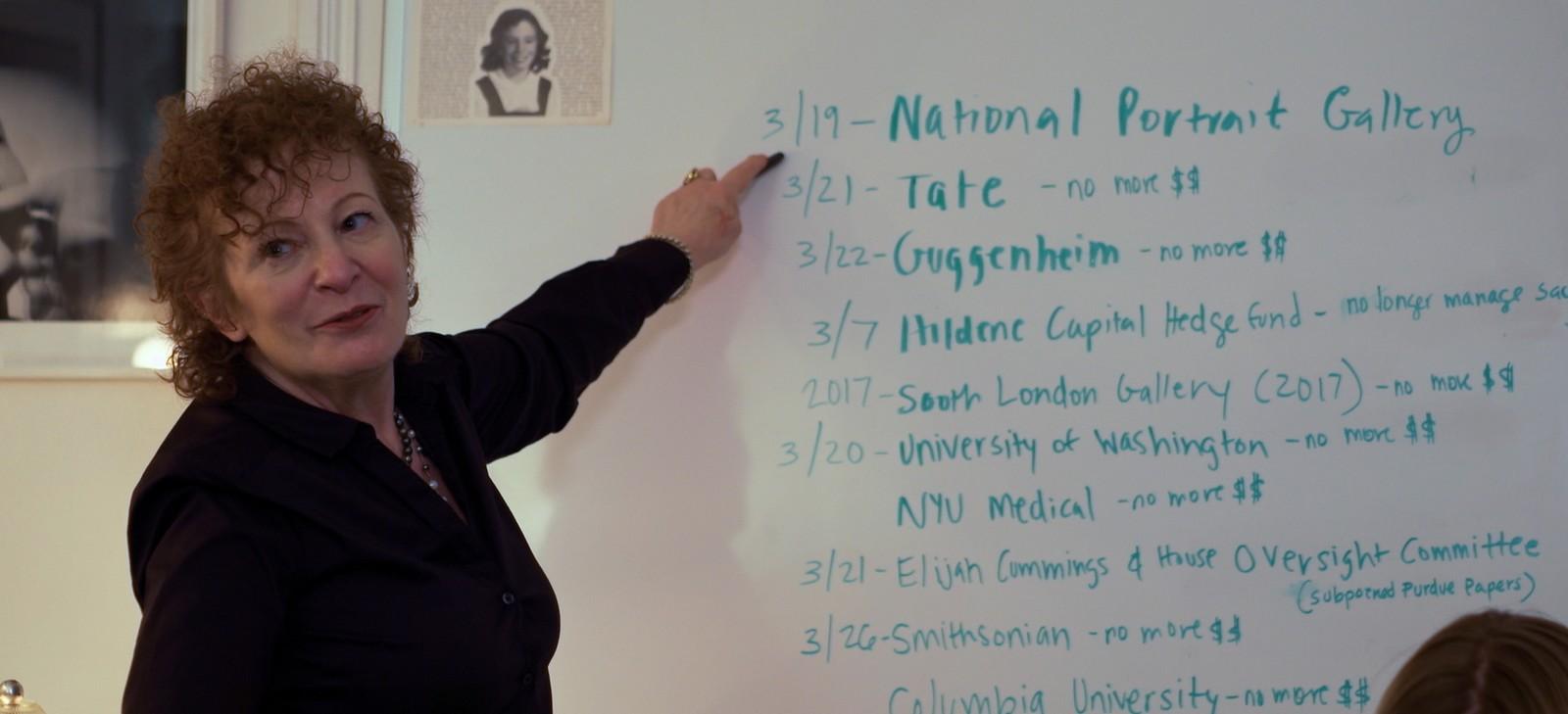

Toute la beauté et le sang versé, de Laura Poitras

Faire hommage, c’est une des nombreuses choses que l’on retient du documentaire impitoyable de Laura Poitras. Faire hommage à la photographe Nan Goldin puisque le film retrace son œuvre tourmentée de réel, mais aussi et surtout à sa place d’artiste, à un engagement militant qui ne se discute pas puisque la vie et la photographie de Nan Goldin sont enchevêtrés, indissociables. Il devient presque facile – sans enlever des talents de documentariste de la réalisatrice – de tricoter les aller-retours entre l’évolution de son travail et son combat infatigable (mais lucide) contre la famille Sackler et son implication dans la crise des opioïdes.

Critique complète à relire ici.

Anatomie d’une chute, de Justine Triet

Avec sa caméra glaciale, son sens du rythme et la précision de ses dialogues, le long métrage de Justine Triet aborde avec habilité la défense de Sandra, une femme accusée du meurtre de son mari. Si la qualité des dialogues parvient à traiter diverses thématiques sexistes sans jamais sombrer dans la lourdeur d’une déclamation militante, c’est assurément le fils de Sandra, Milo, qui réussit à faire passer ce film de l’excellence à l’exceptionnel. Au-delà du discours féministe qui invite le public à l’introspection quant à ses propres préjugés misogynes, c’est la position sociale accordée aux enfants et aux individus en situation de handicap, en d’autres termes, aux non-valides, qui est dévoilée.

Le Règne animal, de Thomas Cailley

Après son très réussi premier film Les Combattants, Thomas Cailley revient avec une histoire de relation père-fils dans un monde où les humains se transforment en animaux pour une raison inconnue. Entre la fable écologique, le récit d’apprentissage et la satire politique, Le Règne Animal est une véritable surprise dans le paysage cinématographique français. On notera en particulier le talent de Cailley pour créer un univers où l’extraordinaire est quotidien utilisant le fantastique pour finalement mieux coller à la réalité de notre étrange époque où nous nous accommodons des phénomènes extrêmes et anormaux quotidiennement. C’est un film qui nous laisse en larmes tant le parcours d’acceptation d’un père pour la différence de son fils est dépeint avec sensibilité et humanité.

L’Été dernier, de Catherine Breillat

Avant même la sortie du film, L’Été Dernier était accompagné d’un parfum de scandale : parce qu’il raconte la relation entre un adolescent et sa belle-mère mais aussi – et surtout – car il est réalisé par Catherine Breillat, cinéaste du désir, de la passion et de l’interdit. En interview, la réalisatrice regrette qu’on la cantonne à un cinéma sulfureux, qu’on réduise son travail de mise en scène à un enchaînement de scènes sexuelles crues et brutales. Transposant dans une famille bourgeoise chabrolienne les codes du thriller hitchcockien, Breillat nous offre avec L’Été Dernier un film complexe, sublime et dur sur ce qu’est cette fameuse « zone grise » du consentement. Car le sujet du film n’est pas tant le scandale de cette relation entre Léa Drucker et Samuel Kircher que le trouble qui habite cette mère de famille, avocate spécialiste des violences sexuelles qui transgresse, abuse et silencie un adolescent. Le film est ponctué de scènes de sexe très travaillées où des corps isolés s’affrontent dans une étrange et douloureuse extase. Invoquant les tableaux de la Renaissance, ces scènes, jamais complaisantes, sont dérangeantes mais sans ambiguïté sur ce qui constitue ou non un abus. Si Breillat dérange c’est peut-être aussi parce qu’elle n’assigne jamais ses personnages à un statut de victime ou d’agresseur, n’extrait jamais leurs corps de leurs tourments et de leur classe sociale. Tout aussi brutal qu’élégamment éclairé et mis en scène, L’Été Dernier se clôt sur ce qui est peut-être le plus beau plan de cinéma de l’année, une idée simple mais dévastatrice, le drame et la violence d’un mariage bourgeois.

How To Have Sex, de Molly Manning Walker

How To Have Sex se révèle comme un puissant manifeste sur le consentement et les amitiés féminines qui ne laissera personne indemne. Tout est filmé de manière crue et pourtant loin du voyeurisme, nous rappelant les simples difficultés de la sexualité adolescente. Tara et ses deux amies viennent d’Angleterre, elles sont au lycée et elles ont toute la vie devant elles. Elles passent leurs premières vacances solo, direction la côte grecque et la fête. Le programme ce sera du cul, de l’alcool, de très longues soirées, des rencontres et une vue sur la piscine depuis leur petite chambre d’hôtel. Tara souffre cependant d’un complexe, elle est encore vierge, et fait tout pour le cacher, car être vierge à son âge c’est la honte. Elle est jeune, mais à la fin des vacances elle l’aura fait, c’est décidé, c’est acté depuis le début. Cependant Tara ne choisira pas sa première fois. Sous nos yeux on découvre, on expérimente, on touche, parfois on demande, parfois on écoute ses désirs et ses envies, parfois on oublie « l’autre ». L’autre ici c’est Tara, tellement démunie face à son manque d’expérience et à sa virginité, qu’elle est prête à accepter une situation qu’elle rejette pourtant physiquement et qui la terrifie. Ce film nous rapporte tous les questionnements – capté d’une manière inédite – de la vie d’une jeune femme qui se cherche. Beaucoup d’entre nous avons retrouvé des bouts de notre histoire à l’écran, l’émotion que nous a procuré ce film nous prouve encore une fois à quel point nous manquons d’histoires réalisés par des femmes queers. Un premier long-métrage qui donne hâte de la suite.

Le Gang des Bois du Temple, de Rabah Ameur-Zaïmeche

Étrange mélange des genres, c’est le retour au « film de banlieue » de RAZ version néo-polar (son premier film Wesh wesh, qu’est-ce qui se passe ? en 2001 donnait déjà le ton). Un gang de malfrats prépare le braquage d’un émir saoudien qu’ils réussissent. Mais l’utopie communiste de RAZ, qu’il installe délicatement dans la première moitié du film, est teintée de tragédie. Ce dernier film donne un autre rythme, une autre saveur à la vie dite « des quartiers ». L’apaisement de la communauté, sa joie presque enfantine, n’est jamais filmée comme une exception. Le monde des bois du temple est empreint de mysticisme, seule manière de conjurer sa violence : en témoigne la scène de l’enterrement, sublimée par la musicienne Annkrist qui apparaît chantant « La beauté du jour » a cappella. RAZ est un cinéaste incontournable du sensible.

Paula, d’Angela Ottobah

Avec Paula Angela Ottobah s’inscrit dans la lignée des grandes réalisatrices qui, comme Alice Diop et Justine Triet, renouvellent le cinéma français. Cette entrée dans la cour des grandes se fait sur un thème ô combien périlleux : les violences intra-familiales incestueuses. Avec Angela Ottobah, la tension est constante mais l’horreur n’est pas là où on l’attend. Par ses choix de mise en scène et une bonne dose d’onirisme, elle déploie un art de la suggestion qui nous a tenu·es en haleine. Ce huis-clos est porté par l’impeccable duo d’acteurices formé par Finnegan Oldfield et Aline Hélan-Boudon. On salue aussi Océan en animateur babos de base nautique et Sophie Marie-Larrouy assistante sociale attentive mais dépassée dans les seconds rôles clés. Enfin, la magie opère aussi grâce à une bande son très réussie signée Rebeka Warrior. Un premier long-métrage magistral.

Joyland, de Saim Sadiq

Repéré à Cannes en 2022 où il avait remporté la Queer Palm et le Prix du Jury, le film de Saim Sadiq nous a conquis, notamment grâce à sa très belle photographie. Joyland raconte l’histoire d’amour empêchée d’un jeune homme marié qui s’éprend d’une femme trans, rencontrée dans le cabaret où iels travaillent. Sadiq a parfaitement saisi les ressorts de cette tragédie ordinaire qui a pour cadre la pesanteur d’une structure familiale traditionnelle. Il brosse au passage un portrait sur le vif des communautés de femmes trans de Lahore. Premier film pakistanais sélectionné à Cannes, sa diffusion a d’abord été interdite au Pakistan, puis autorisée dans une version censurée après une bataille médiatique où la lauréate du prix Nobel de la paix Malala Yousafzai s’est impliquée en faveur du long métrage. Une victoire qui fait de ce film une des plus importantes œuvres de l’année.

Chien de la casse, de Jean-Baptiste Durand

Dans un petit village du sud de la France, Dog et Mirales entretiennent une amitié teintée de conflits. Ce film, d’une rare justesse, explore avec finesse les enjeux entourant les masculinités rurales, tout en révélant les tensions inhérentes aux relations de « bromance ». Mirales, à la fois tendre grande gueule et partenaire loyal, doit faire face à une solitude imposée pour mieux se comprendre. Spoiler alert : le véritable mascu, ce n’est pas lui. À travers ce rôle, Raphaël Quenard nous a offert l’un des meilleurs jeux d’acteur de l’année.

Les filles d’Olfa, de Kaouther Ben Hania

Déjà remarquée en 2017 avec (le très bon) La Belle et la Meute, Khaouter Ben Hania interroge la société tunisienne contemporaine à travers un cinéma très stylisé, aussi beau que viscéral. De retour à Cannes avec Les Filles d’Olfa, la cinéaste y développe une forme inédite, entre le documentaire et la fiction. Ainsi, elle essaie de faire dialoguer des personnages confrontées à une impasse : le départ de deux des quatre filles d’Olfa pour rejoindre l’Etat Islamique. On comprend bien vite que le sujet du film n’est ni le terrorisme ni le djihad mais plutôt la question des traumatismes transgénérationnels, et des violences rencontrées et perpétrées par une mère et ses filles. Afin de les faire dialoguer, la réalisatrice leur propose de rejouer des scènes de leur vie et de tenter de comprendre comment elles en sont arrivées là. Pour les séquences les plus difficiles, Olfa et ses filles se retrouvent épaulées par la célèbre actrice Hend Sabri pour pouvoir utiliser le cinéma et mettre à distance la violence et questionner leurs dynamiques familiales. Comme dans Little Girl Blue de Mona Achache, l’invitation d’une actrice et de la fiction dans le dispositif documentaire semble ouvrir le champ des possibles, et permettre aux cinéastes de raconter authentiquement des trajectoires familiales compliquées, d’autoriser des femmes traumatisées à se soigner en développant leur auto-fiction.

Mentions spéciales

Orlando, ma biographie politique, de Paul B. Preciado

Lauréat d’un prix à la Berlinale 2023 et sillonnant les festivals depuis, le premier film de Paul B. Preciado est enfin disponible gratuitement au grand public sur Arte.tv jusqu’à mars 2024. Ce documentaire expérimental est une célébration des corps trans et condense toute la théorie des écrits de Preciado dans une forme incarnée et joyeuse. Le corps est une écriture sans cesse renouvelée et ce n’est pas un hasard si c’est le roman Orlando de Virginia Woolf qui est le fil conducteur de ce film. Soucieux de s’inscrire dans une lignée de corps en résistance et en dissidence avec la binarité de genre, ce film est aussi un passage de flambeau vers la nouvelle génération qui donne espoir et dessine les contours d’un monde véritablement queer et libre.

Le Champ des mots : conversations avec Samar Yazbek, de Rania Stephan

Un dialogue filmique entre la réalisatrice et l’autrice syrienne en exil Samar Yazbek (« Les Portes du néant », « Feux croisés, journal de la révolution syrienne »). À mesure que le massacre perpétré en Syrie s’intensifie, le pouvoir des mots est interrogé comme un dilemme. Le devoir d’écriture (toujours en arabe, la seule langue qui fasse raison pour l’autrice) relève du témoignage nécessaire, de la survie. Les mots de Samar Yazbek sont faits d’images et nous sommes amené·es à les lire et à les entendre pour mieux concevoir la destruction. Une réflexion primordiale sur ce rapport que nous entretenons avec les images de violence et les massacres en cours.

Augure, de Baloji

Film belge sur le retour en RDC d’un jeune homme soupçonné de sorcellerie, Augure est une fiction visuellement superbe, mêlant superstitions d’Afrique subsaharienne, contes européens et imagerie queer. Objet filmique étonnant, parfois foutraque, Augure est surtout un premier film follement enthousiasmant qui nous révèle un réalisateur débordant d’idées, dont on a hâte de suivre les prochains projets.

Désordres, de Cyril Schaüblin

Désordres est un film réjouissant d’intelligence et d’audace. Sur la papier, la naissance de l’anarchisme dans une horlogerie suisse du XIXème siècle n’est pas le sujet le plus trépidant qu’on puisse imaginer. Et en effet, Cyril Schaüblin n’impose pas de suspense ou de fièvre à son récit, à la place, il développe sa propre mécanique, et un rythme lent. Au départ douce, cette lenteur finit par devenir violente et froide à mesure que le capitalisme étouffe toute remise en question de son système.

À cette sélection s’ajoutent tous les films chroniqués cette année dans Manifesto XXI et que vous nous conseillons toujours à savoir : Rotting in the sun de Sebastian Silva, Blue Jean de Georgia Oakley ou encore Conann de Bertrand Mandico que nous avons interviewé.

☆ Les plus gros ratés de 2023

Barbie, de Greta Gerwig

On vous en a déjà parlé, c’est par ici.

Acide, de Just Philippot

La Nuée était un premier film réjouissant mais déjà à l’époque on pouvait s’interroger sur la pertinence de le présenter comme porte-étendard d’une nouvelle vague de « films de genre » à la française. Certes le « fantastique » est là mais il se déploie toujours dans un cadre de film d’auteur bien classique, tendance intellectuel naturaliste comme s’il fallait montrer patte blanche afin de pouvoir espérer accéder à un peu de crasse et de décadence. Si on peut saluer l’ambition d’un film comme Acide, on ne peut que déplorer sa bêtise, le manque de réflexion sur son sujet, l’invraisemblance de son postulat et l’ennui total ressenti devant ce qui est un véritable navet. À aucun moment cette histoire de pluies acides ne nécessitait d’être racontée par le biais de Guillaume Canet militant CGT colérique, ni de faire subir une pareille infamie à Laëtitia Dosch. Surtout, il est quelque peu déplorable qu’un film fantastique français avec un tel budget manque à ce point d’idées de cinéma : le divertissement c’est comme tout, ça se réfléchit, et ça se met en scène.

La Tour, de Guillaume Nicloux

C’est une tour HLM qui se retrouve coupée du monde en mode vortex spatio-temporel et du coup les habitants s’entre-tuent, organisent un trafic/élevage de chiens et chats pour les bouffer, avant de vaguement s’essayer au cannibalisme. On ne comprend pas comment ni pourquoi une telle histoire peut durer des années et surtout à quel moment c’est supposé nous intéresser. 1h30 ressentie 3h10, rien n’est crédible, tout est moche, et évidemment c’est raciste : voilà, maintenant, on peut dire qu’on en a fait… le tour.

Les mecs qui font des films de 3h avec leur grosse bite

La nouvelle manie des hommes prétendants faire des « grands films » est donc de nous assommer de leur cinéma pendant une durée indécente de 3h ou plus pour ne nous montrer rien d’autre que leur prétendue virtuosité creuse et vide. Babylon de Damien Chazelle, Napoléon de Ridley Scott, Oppenheimer de Christopher Nolan et Beau is Afraid de Ari Aster sont des cas particulièrement notables de cette nouvelle maladie masculine.

Une Zone à Défendre, de Romain Cogitore

Les condés à l’école des zadistes : d’une production Disney + réalisé par Romain Cogitore, il ne fallait pas attendre plus que de l’opportunisme. Le film se vautre dans des clichés misogynes et anti-gauche dignes de vieux téléfilms policiers, où le flic infiltré commencerait à sérieusement douter de sa position uniquement via sa pseudo liaison amoureuse (qui n’a de fin que la naissance d’un enfant, seule justification du « changement de camp » !). Mention spéciale pour la scène de sexe ridicule contre un tronc d’arbre : chez les zadistes écolo, on fait du sexe au plus près de la nature…

Tàr, de Todd Field

La presse avait loué l’habileté et l’intelligence de ce film, mais quelle déception. Malgré la prétention du projet, le scénario demeure simple. Lydia Tár, cheffe avant-gardiste d’un grand orchestre symphonique allemand, atteint le sommet de son art et de sa carrière avant d’être rattrapée par des accusations de grooming envers ses élèves. Le film prétend nous inciter à réfléchir aux conséquences du pouvoir et à nous placer dans la position d’une personne « cancel ». Initialement, le rôle de Lydia devait être joué par un homme, mais afin de prendre davantage de distance, il a été décidé qu’il serait interprété par une femme… lesbienne. Lorsque l’on considère que le cliché lesbophobe le plus récurrent est celui des enseignantes prédatrices qui corrompent leurs élèves, on s’interroge sur la prétendue originalité de cette approche. Le comble est que le film s’est inspiré des éléments de la seule cheffe d’orchestre lesbienne out au monde, Marin Alsop. Lydia Tàr et Marin Alsop sont toutes deux formées par Leonard Bernstein, spécialistes de Mahler à la tête d’orchestres européens, elles ont une fondation de mentorat pour jeunes cheffes d’orchestre, enseignent dans un conservatoire américain et sont mariées à une musicienne avec qui elles ont un enfant. Cependant, Marin Alsop n’est pas une agresseuse sexuelle. Outre la représentation catastrophique pour les lesbiennes, la réalisation est médiocre. Le rôle de Lydia Tár semble être conçu comme celui d’un homme dominant, avec tous les privilèges qui en découlent et que les lesbiennes n’ont pas. En plus de sonner faux, la colorimétrie est terne, le rythme du film est déséquilibré et les dialogues, censés être savants, sont caricaturaux à l’extrême.

Strange Way of Life, de Pedro Almodovar

C’est très grave de réussir à rendre chaste et ennuyeux un western gay avec Pedro Pascal et Ethan Hawke : que ça ne raconte rien est une chose, que ce soit une pub pour YSL passe encore, mais alors qu’on ne voit qu’une demi-fesse et que le film soit à peine érotique ? On se moque de nous, le scandale est total.

Une année difficile, de Eric Toledano & Olivier Nakache

Ratage complet pour les réalisateurs d’En Thérapie et du gentillet Le Sens de la Fête. En voulant faire rire sur des sujets graves et brûlants (surconsommation/urgence climatique/militantisme) le duo dévoile son vrai visage : un centre-droit vieillot digne d’un buddy movie des 80’s. On a mal pour les militants qui ont accepté de jouer dans ce navet antipathique qui ridiculise leurs moyens d’action. On suffoque à la vision du 123e film où Jonathan Cohen surjoue le ringlouf.

Sélection et rédaction : Benjamin Delaveau, Louise Malherbe, Samy André Ali, Léane Alestra, Apolline Bazin, Caroline Fauvel

Edition : Benjamin Delaveau

Image à la Une : How to Have Sex de Molly Manning Walker