Garance Bonotto, comédienne et performeuse club-kid, a écrit et mis en scène Bimbo Estate, une exploration de l’archétype féminin de la bimbo dans la culture pop. Dans le premier épisode de cette série de quatre articles, elle retrace les origines de cette figure et sa fascination pour elle.

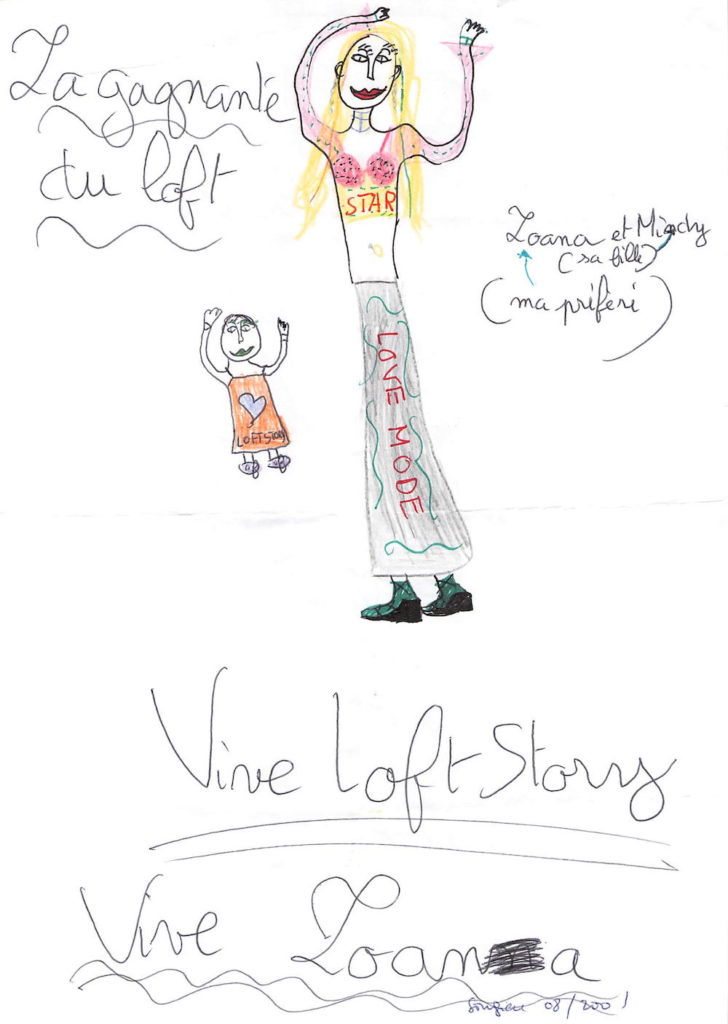

Ça, c’est le dessin que j’ai réalisé en 2001, alors que j’avais 9 ans et qu’il ne m’était pas permis de regarder Loft Story. Mais Loana, je la dessinais, je la lisais, je la découpais, je lui parlais, je l’adorais. Je me souviens très précisément des magazines France Dimanche que lisait ma grand-mère, et qui révélaient chaque semaine un peu plus de détails croustillants sur la vie intime de « la belle blonde du Loft » : les photos volées de ses shows de strip-teaseuse, ses ébats aquatiques avec Jean-Edouard, sa fille cachée Mindy. Je me souviens aussi de Pamela Anderson qui court sur la plage sur TF1. Je me souviens de ma mère m’expliquant que Lolo Ferrari détient le record du monde des plus gros seins. Je me souviens de Lova Moor dans une émission de Patrick Sébastien. Ce sont ces images de papier glacé et de tube cathodique qui m’ont amenée à écrire et mettre en scène une pièce de théâtre, BIMBO ESTATE, sur ces icônes plastiques, ces divas du mauvais goût, ces performeuses outrancières du féminin.

Je repense à mon admiration précoce pour Loana. Elle avait beau être un fantasme masculin, elle était aussi un modèle pour petites filles. C’est une princesse : elle est belle, elle a connu des difficultés mais en 2001 elle prend sa revanche sur le destin devant la France entière. La Cendrillon d’un conte de fée télévisuel, qui raconte aussi une époque et une culture. Car une gamine de 9 ans ne saisit pas forcément pourquoi des seins refaits et une couleur peroxydée sont si excitants, mais elle perçoit très bien que dans le monde dans lequel elle grandit, le désir des hommes est un moteur important de réussite sociale et sentimentale. Qu’être sexy est un pouvoir. Dans les clips, les films, les émissions, les publicités, de Falbala à Britney Spears en passant par la B.D Les Blondes et Paris Hilton : à moins d’avoir vécu sans télévision et loin des villes, il est quasi impossible de grandir dans les années 1990 et d’échapper à ces modèles de beauté sexualisée. Mais ce que je ne réalisais pas alors, c’est toutes les couches de signification qu’endossait Loana en tant que figure médiatique et populaire, et ce, par le pouvoir de l’appellation « bimbo ».

Le mot « bimbo » est une assignation péjorative à la puissance performative : il créé ce qu’il nomme. La bimbo est un archétype : elle n’existe pas en soi, mais naît de l’accumulation de différentes représentations culturelles. Elle persiste ensuite dans l’imaginaire collectif via des images qui se veulent des définitions : blonde, pulpeuse, refaite, sexy, bête, belle. Or, ces qualificatifs ne racontent que la façon dont elle est perçue. Je propose d’explorer les fonctions sociales de la bimbo qui expliquent la persistance d’une telle figure ; mais aussi de revenir sur son histoire afin de comprendre les liens que la bimbo peut entretenir avec le féminisme.

Vues à la télé : icone made in the 90’s

Plongeons d’abord dans son contexte culturel : les années 1990-2000. Nous nous intéresserons surtout aux « primo-bimbos » : Lova Moor, Lolo Ferrari, La Cicciolina, Angelyne, Pamela Anderson, Anna Nicole Smith, Loana, car ces bimbos sont à l’origine du mot. Elles étaient des singularités, elles sont devenues un archétype : leurs émules sont partout sur W9 ou NRJ12. Mais Beverley, Shanel, ou Jessica ne font plus scandale et contrôlent leur image à la perfection, loin de la sincérité et de la vulnérabilité de leur prédécesseuses. Le règne ultime de la bimbo se situe donc quelque part entre 1996, lorsque Lolo Ferrari créa l’émeute au Festival de Cannes, et 2007, année du décès d’Anna Nicole Smith.

Les années 1990-2000, pour les Millenials, ont cet air de famille teinté de nostalgie aigre-douce ; un peu ce que l’on ressent quand on découvre sur une photo argentique de son tonton qui arbore un t-shirt avec un énorme smiley jaune, ou quand on écoute Alliage qui nous rappelle que le temps court. Les nineties paraissent être un monde d’avant la catastrophe, qui se vautre dans un hédonisme décomplexé mais anxieux. Un monde où la wokeness n’était pas encore une question publique, où l’on pouvait apparemment « rire de tout » et s’ambiancer sur Saga Africa sans trop se poser de questions. Un monde où l’on fantasmait l’Europe, les ordinateurs et la France « Black blanc beur ». Bref, un monde lointain. Mais c’était surtout le temps de la presse à scandale, des talk-shows, des séries américaines puis des débuts de la télé-réalité : une ère de l’image et de la réputation pré-internet. La télévision règne, et son saint patron, c’est Ardisson. La Cicciolina, Lova Moor et Loana passeront par ses questions graveleuses avec une malice déconcertante, et toutes les bimbos précédemment citées ont en commun le fait d’avoir navigué avec courage et complicité dans la jungle du petit écran.

Si tout était permis ou presque à la télévision, cela s’explique par une longue tradition de grivoiserie softcore « à la française ». La playmate Cocoboy de Collaro, en string à l’heure du dîner, donne le ton dès 1982, suivie de l’émission Sexy Folies dès 1986, jusqu’à la starification des actrices du petit carré rose et la naissance du Journal du Hard de Canal+ dans les années 1990 : ainsi la figure de la bimbo devient-elle mainstream. Si la pin-up est née du dessin et de la photographie, et la « bombshell » du cinéma, la bimbo est, elle, une créature télévisuelle. Plus précisément de télé-réalité, en ce qui concerne la plus jeune génération, Loana et Anna Nicole Smith.

En regardant la première saison du Loft aujourd’hui, on a d’ailleurs du mal à imaginer que l’émission ait été un tel scandale tant ce qu’il s’y passe est ennuyeux. C’est une nouvelle forme de sitcom avec moins de scénario, qui est aussi le miroir d’une génération qui clope abondamment, parle abondamment, mange tout aussi abondamment, fait la fête et rêve d’amour : une petite sœur de la Nouvelle Vague selon le journaliste Pierrick Geais, ce qui explique peut être que Loft Story ait pu figurer dans le classement des films de l’année 2001 des Cahiers du Cinéma (!). Parmi les candidats d’une banalité touchante, Loana s’individualise. Elle sort du lot en raison de scandales (la piscine et sa fille) qui contrastent avec sa constance un peu triste, sa sincérité, sa timidité aussi.

C’est le drama que l’on retient, et elle devient exactement celle que l’on voulait qu’elle soit : une icône du nouveau millénaire, qui s’inscrit en réalité dans un long processus historique.

Le lignage bimbo

La bimbo est une figure féminine archétypale, au croisement de plusieurs mythes culturels préexistants : la blonde, la bombshell et la cagole, entre autres. La bimbo partage avec la cagole le goût du « trop », la vulgarité, l’amour du clinquant, la mauvaise réputation. L’une comme l’autre se battent avec leurs armes dans une société patriarcale, qu’il s’agisse de la féminité ou du franc-parler. L’assignation « cagole » est néanmoins chargée d’un mépris territorial supplémentaire, et je dirais que la bimbo fait preuve d’un plus haut degré d’artificialité (via la chirurgie) et de médiatisation (via la télévision).

En tant que femme fatale, la généalogie de la bimbo remonte à Eve dans le jardin d’Eden jusqu’à Marylin Monroe, en passant par Lady Godiva ou Loulou. Mais c’est le XXème siècle qui nous permet de mieux la comprendre. La grand-mère de la bimbo, c’est la première génération d’actrices « bombshell » des années 1920 aux années 1940 : Jean Harlow, Mae West, Rita Hayworth, des femmes libres et fatales dont le physique défraie la chronique. Viennent ensuite celles des années 1950-1960 : Mami Van Doren, Jayne Mansfield, Marylin Monroe, Brigitte Bardot, Anita Ekberg, Ursula Andress. Ces actrices blondes et pulpeuses peinent parfois à sortir des rôles de séductrices ou de potiches auxquels on les cantonne. A la même période, la figure de la pin-up entérine l’association entre sexy et stupide, qui se déploiera via la figure de la bimbo : l’archétype de la Blonde Belle et Bête est né.

Les bimbos ont donc pour ancêtres des actrices : elles héritent des présomptions de duplicité, de vénalité et de disponibilité sexuelle dont étaient victimes leurs aînées, la « qualification » en moins puisqu’une bimbo est une femme qui ne joue qu’elle-même.

Marylin est la Sainte-Patronne de toutes les bimbos, aux côtés de Brigitte Bardot. Toutes deux paraissent aussi sexuelles, qu’innocentes et insolentes. Anna Nicole Smith, Lolo Ferrari, Loana et Pamela Anderson citent Marylin comme modèle ou lui ont rendu hommage : sa vie résonne fortement avec la leur, entre beauté, célébrité et solitude. Mais c’est plus encore Jayne Mansfield qui impose sa ressemblance : celle qu’on qualifiait méchamment de « copie d’une imitation de Marylin » incarne dans les années 1960 un versant plus populaire du sex-appeal. Jayne réunit tous les éléments symboliques des futures bimbo : elle est libre sexuellement (elle collectionne les amants), scandaleuse (elle tourne nue dans un film en 1963, et intègre l’Eglise de Satan en 1966), populaire (on la surnomme « la pin-up pour routier »), elle s’auto-parodie (elle apprend à se déhancher, glousser et mettre en valeur sa poitrine en toutes circonstances), elle néglige ses enfants (on raconte qu’elle laissait parfois sa fille dans les toilettes du restaurant quand elle avait rendez-vous avec un homme), elle a des problèmes d’addiction (elle abuse de l’alcool, des coupe-faim et du L.S.D), un style de vie démesuré et une forte dépendance aux médias.

Entre deux rôles caricaturaux, elle inaugure les supermarchés ou les concours de miss, fait des pubs pour Playtex ou des photos pour des calendriers. Musicienne, polyglotte et lectrice, les médias la font passer pour stupide et la surnomment « Le Buste » pour mieux la renvoyer à son atout majeur : sa poitrine. Faire passer pour bête et objectiver une femme qui provoque un désir immense, c’est une manière de la rendre moins dangereuse. Mais puisque cela fait vendre et parler d’elle, elle cultive ce personnage et s’adonne à l’outrance : tenues extravagantes, scandales, poses aguicheuses et dépenses faramineuses. Son mari, Mike, est un culturiste hongrois aux chemises moulantes qui fût Mr Univers en 1955 avant de danser dans la revue de Mae West. C’est lui qui creuse la piscine en forme de cœur de leur Pink Palace de Sunset Boulevard ; palais rose qui comporte 40 pièces et une fontaine de champagne (rose). Qu’importe Hollywood, leur mariage est un mariage d’amour ; mais les stratégies publicitaires de Jayne s’accommodent bien des physiques hors normes, du goût pour l’excès et du sens du spectacle de son couple.

L’acceptation de l’auto-caricature est une forme de pragmatisme pour la bimbo : dans un monde où les perspectives de réussite pour une femme sont rares, Jayne joue avec ses armes.

Jayne est snobée par l’élite hollywoodienne et certains studios, mais ça ne fait rien puisqu’elle est aimée du peuple : elle n’a pas peur des bains de foule et n’aime rien tant que signer des autographes. Les bimbos se donnent à voir et à palper, telles des idoles de chair dont on veut capturer un peu de propriétés magiques. Jayne est aussi la première proto-bimbo à être réellement plus connue pour sa plastique que pour sa carrière d’actrice et à avouer une soif de célébrité à toute épreuve : « Du moment qu’on orthographie bien mon nom, le reste m’importe peu ». Elle maîtrise l’auto-promotion et l’art de se faire remarquer. Lorsque son succès s’épuise, elle et Mike convoquent les journalistes à tout va pour annoncer leur ruptures et leurs réconciliations, ou inventent une histoire de naufrage sur une île aux requins. A l’instar d’Angelyne, une autre bimbo d’Hollywood, elle ne ment pas : elle fictionnalise. Par ailleurs, le petit cri qui caractérise Angelyne s’inspire clairement de celui de Jayne Mansfield ; il existe une transmission de signes entre générations de bimbos.

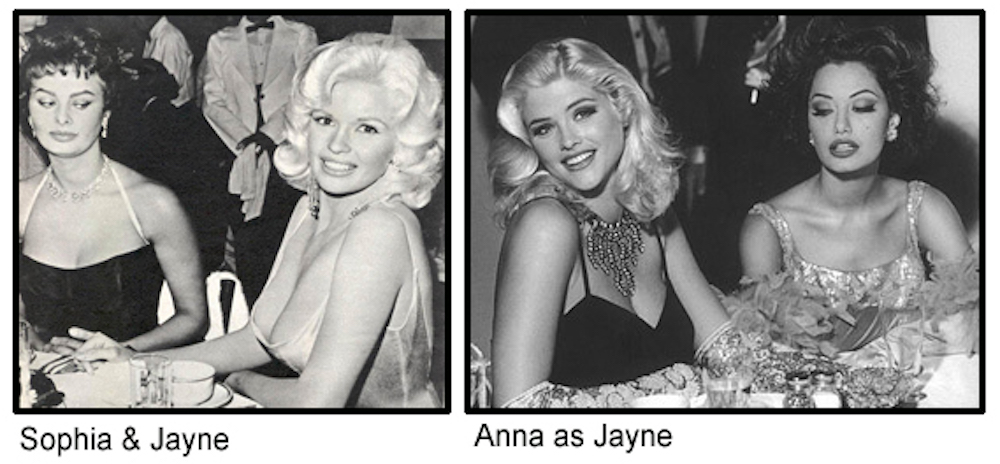

Lorsqu’elle meurt dans un accident de voiture, la légende veut que sa tête ait roulé aux côtés de sa Buick Electra. La Méduse séductrice est décapitée, le corps et l’esprit sont séparés, la morale est rassasiée. Finalement, on raconte qu’elle fut simplement scalpée, ou plus prosaïquement défaite de sa perruque qu’elle était contrainte de porter car des années de décoloration lui auraient ruiné sa véritable chevelure. Pamela Anderson lui rend hommage dans une photographie attribuée à David LaChapelle, où elle apparaît accidentée, une perruque traînant à ses côtés. Cela m’évoque l’affront que constitue l’arrachement public d’une perruque pour une drag-queen : les bimbos ont elles aussi leur prothèses, sur lesquelles nous reviendront. Anna Nicole Smith, elle, parodia la célèbre photographie de Sophia Loren regardant d’un air désapprobateur le décolleté de Jayne à un dîner : la culture pop n’a de cesse de se citer, et les bimbos modernes semblent conscientes de l’histoire des représentations dans laquelle elles s’inscrivent.

Bimbo, ou un condensé de ce que la société condamne

Les bimbos ont une bonne dizaine de points communs qui peuvent permettre de les constituer en « topos » de l’imaginaire. Aucune n’a eu une enfance facile. Elles ont presque toutes grandi près de la mer. Beaucoup ont des daddy issues. Toutes sont passées par la chirurgie esthétique. La majorité d’entre elles ont subi des violences sexuelles ou conjugales. Toutes ont connu des troubles alimentaires, psychologiques, ou des dépressions importantes. Toutes ont eu une activité plus ou moins liée au travail du sexe. Toutes ont eu un ou plusieurs Pygmalion, mentor / bienfaiteur / coach de vie / amant / agent / avocat, souvent toxiques. Toutes adorent les animaux : refuge classique de celles déçues par les humains. Toutes ou presque ont eu des problèmes avec la drogue et / ou l’alcool. Toutes ont un besoin viscéral d’être connues, reconnues, aimées. Une fois écrit cela, je me rends bien compte que cela ne fait que renforcer le narrative classique sur la bimbo. Un parcours d’ascension et de déchéance, une fatalité qui va de soi, dont personne n’est responsable et contre laquelle on ne peut rien. On dirait presque que « tout s’explique » , mais ce n’est pas le cas. Il faut ainsi se pencher sur le rôle socioculturel de la bimbo. Car elle officie de figure expiatoire de la culture occidentale contemporaine : elle condense tout ce que la société condamne. Et blâmer la bimbo, c’est une manière de contrôler les femmes : derrière les archétypes, c’est toujours elles qu’on vise en réalité.

Tout d’abord, la bimbo est libérée sexuellement. Elle peut multiplier les amants, les mariages, les foyers ; mais elle subit le double standard classique entre hommes et femmes en matière de sexualité. C’est le slut-shaming : une femme n’est pas un Don Juan, mais une fille « facile », « instable » ou une « salope ».

Mais surtout, la bimbo a été travailleuse du sexe ou impliquée dans une activité érotique softcore : Loana, Anna Nicole Smith et Lova Moor ont été strip-teaseuses, La Cicciolina et Lolo Ferrari actrices pornographiques, Lolo Ferrari s’est également prostituée, et Anna Nicole Smith et Pamela Anderson ont été révélées par Playboy. La bimbo subit donc d’emblée les stigmates associés à ces professions : une réputation de fille facile, écervelée, vénale et/ou manipulée (au choix). Si elle n’est pas perverse, elle ne peut être qu’une victime car le travail du sexe ne saurait être un choix : pour devenir une bimbo, il faut que quelque chose ait mal tourné. Au mieux, la bimbo est souvent perçue comme une femme perdue, fragile, manipulable : dénuée d’agency, il faut la sauver. Au pire, elle est méprisable, car c’est une femme « intéressée », qui construit sa carrière sur la base de sa plastique, cette dernière lui procurant argent, popularité et autonomie. Et cela lui sera toujours insidieusement reproché, car ce pouvoir et cette indépendance font peur. Les femmes sont encouragées depuis petites à valoriser leur physique et à consommer pour cela. Mais il leur est interdit de tirer profit de leur stigmatisation : dès que l’on décide de capitaliser là-dessus, c’est le drame, car si des millions de femmes cesseraient de réaliser un travail conjugal, sexuel, affectif et/ou domestique non rémunéré, le système patriarcal entier en serait ébranlé. Pire encore, la bimbo est une goldiggeuse et ne s’en cache pas. Anna Nicole Smith épouse en 1994 J. Howard Marshall. Elle a 26 ans, lui 87. Ce sont des êtres consentants et majeurs, et l’objet de leur relation ne fait pas de doute : pour lui, finir sa vie auprès d’une femme superbe, pour elle bénéficier d’un certain confort matériel, même si elle parle aussi d’amour. Car Anna n’a pas tout à fait tort lorsqu’elle clame « C’est très cher d’être moi vous savez » : la performance de la féminité est un travail et a un coût, a fortiori pour une bimbo qui s’y consacre entièrement. Pourtant, cela fait scandale ; or, combien de mariages dans le monde sont-ils en réalité des contrats sociaux du même type, mais déguisés ?

Le slut-shaming, le stigmate subi par les TDS et l’hypocrisie face au contrat qu’est la conjugalité : trois phénomènes qui visent à contrôler la figure de la bimbo, en la maintenant dans une description « en fonction » des hommes, et jamais en tant qu’être autonome et libre.

Par ailleurs, la bimbo est une fille populaire. Dans tous les sens du terme : elle vient souvent d’un milieu pauvre et se fait connaître par des médias destinés à la masse. De plus, elle a fait peu d’études, ce qu’on ne manquera pas de lui faire remarquer. Elle subit donc conjointement sexisme et mépris de classe. Le stéréotype social de la bimbo bête est paradoxal. D’une part, la bimbo n’a pas le droit à la parole, elle doit être validée pour pouvoir l’ouvrir. Lorsque Pamela Anderson s’exprime sur les Gilets Jaunes, au pire, elle est moquée. Au mieux, on s’étonne qu’elle ne soit pas si bête « pour une bimbo » : le postulat étant qu’une blonde à gros seins ne peut pas penser. La journaliste Nadia Daam note à raison qu’un équivalent masculin issu du même star system (par exemple, Leonardo DiCaprio ou George Clooney) n’aurait jamais subi autant de discrédit. Mais d’autre part, la bimbo n’a pas non plus le droit à la bêtise. La presse people recense abondamment les fautes de français, les bourdes, les gaffes de Loana. Le double-standard est ici flagrant : on n’a jamais attendu non plus de David Charvet ou d’Arnold Schwarzenegger qu’ils disent des choses intelligentes quand ils étaient des playboys. Mais comme l’explique l’autrice canadienne Nelly Arcan, on attend des femmes d’être des Marge Simpson, responsables de l’intelligence et des valeurs, alors qu’être Homer est parfois beaucoup plus fun. Bref, on ne nous fout jamais la paix.

Populaires, elles le sont aussi dans la façon de s’offrir au public : bains de foules, autographes, inaugurations de boîte de nuit (surtout en ce qui concerne Lolo Ferrari, La Cicciolina et Loana). Ce sont des figures du peuple, de la France « d’en bas ».

Lolo présente ses sons eurodance en playback, annoncée par un bonimenteur comme la « première poitrine d’Europe », dans des discothèques et des fêtes foraines. Elle se déshabille et telle une bête de foire certains spectateurs sont autorisés à toucher ses seins : le sordide qui se dégage de certaines vidéos n’empêche pas de percevoir une réelle dépendance amoureuse au public. Eric Vigne, agent / amant de Lolo, raconte en 2000 à Libération : « Quand elle se promenait dans le XVIe arrondissement à Paris, on ne la regardait pas. Mais rue de Belleville, tout le monde était dehors. Son plus grand public, c’était les enfants. Ils l’adoraient. On faisait des spectacles le dimanche après-midi pour eux. Ils l’appelaient la poupée Barbie. Le troisième âge aussi aimait bien. Son public, c’était de 7 mois à 77 ans ».

Les bimbos sont des icônes populaires par essence, et subissent donc les mêmes réactions que tout élément de la culture pop : admiration ou rejet, mais jamais de l’indifférence.

Les standards de beauté étant définis par les classes dominantes, au mépris de classe se lie le mépris esthétique. Le Loft met en scène ce conflit de classe : c’est Loana qui ne cesse de dire « merci » pour tout ce qui lui arrive, ou encore l’opposition entre Loana et Laure, la mère de cette dernière déclarant : « Je préfère que ma fille ressemble à une bourgeoise plutôt qu’à une pute ». De 2001 à aujourd’hui, la presse et le public n’ont cessé de souligner la « vulgarité » des tenues de Loana, ses extensions, ses mèches roses, ses plateformes, mais surtout l’aspect ringard de ses sourcils : des considérations liées à des positions classistes. Lors de son grand retour en 2018, lorsque les médias louent son relooking dans Elle ou sa perte de poids grâce à la sleeve, ils la valident esthétiquement et définissent en creux ce qui est chic et ce qui ne l’est pas. La même année, les journalistes commentent le look « assagi » de Pamela Anderson ou le fait qu’elle se soit fait réduire ses prothèses. Il faut leur attribuer des points de respectabilité esthétique et les inscrire dans l’acceptable de la sexualisation : ni trop, ni trop peu. Ouf, Loana et Pamela ne sont plus vraiment des bimbos. Mais paradoxalement, une petite blague sur le « maillot rouge » ou « la piscine » n’est jamais bien loin, car il ne faudrait pas qu’elles oublient d’où elle viennent.

Enfin, la bimbo est une mauvaise mère : le récit collectif s’emploie à naturaliser la division entre « la femme qu’on épouse » et « la salope qu’on baise », entre « la maman » et « la putain ». La presse s’est repue des conflits entre la Cicciolina et Jeff Koons sur la garde de leur fils (qu’elle mettra 14 ans à obtenir, notamment en raison de son activité pornographique), de la relation de Loana à sa fille Mindy (« elle aurait quand même pu la récupérer en sortant du Loft »), ou encore de l’exhibition malsaine de Daniel, le fils d’Anna Nicole Smith, dans la télé-réalité consacrée à sa mère. Ce dernier décède d’une overdose dans la chambre d’hôpital où Anna a donné naissance à sa fille Dannielynn trois jours plus tôt. Puis, cinq mois plus tard, Anna décède et la question de la paternité (et de l’héritage) de la petite Dannielynn, à laquelle prétendent quatre hommes, prend la forme d’une guerre médiatique. D’ailleurs, c’est une bonne question, où sont les pères dans ces histoires ? A priori, on conçoit un enfant à deux ; mais c’est forcément la mère-bimbo, avec sa présomption de putasserie et son mode de vie fantasque, qui se voit reprocher la mauvaise éducation de ses enfants. En outre, on nie la construction culturelle qu’est la maternité : être maman n’est pourtant pas inné, et l’on sait combien les conditions économiques, les déterminismes sociaux, la reproduction d’expérience influent la façon d’être parent. Enfin, dans la lignée du documentaire Là où les putains n’existent pas d’Ovidie il faut considérer les embûches légales ou culturelles qui entretiennent l’incompatibilité entre le fait d’être une femme « publique », TDS et célèbre en l’occurrence, et une mère.

La bimbo est à l’intersection de discriminations sexistes et classistes : pour mieux comprendre cette position sociale, il faut maintenant explorer la culture du male gaze dans laquelle la bimbo émerge.

À suivre…

Ode à la bimbo #2 – Bimbo et male gaze

Ode à la bimbo #3 – Bimbo et féminisme

Bimbo Estate (compagnie 1% artistique), du 27 au 31 mai 2020 au Lavoir Moderne Parisien.