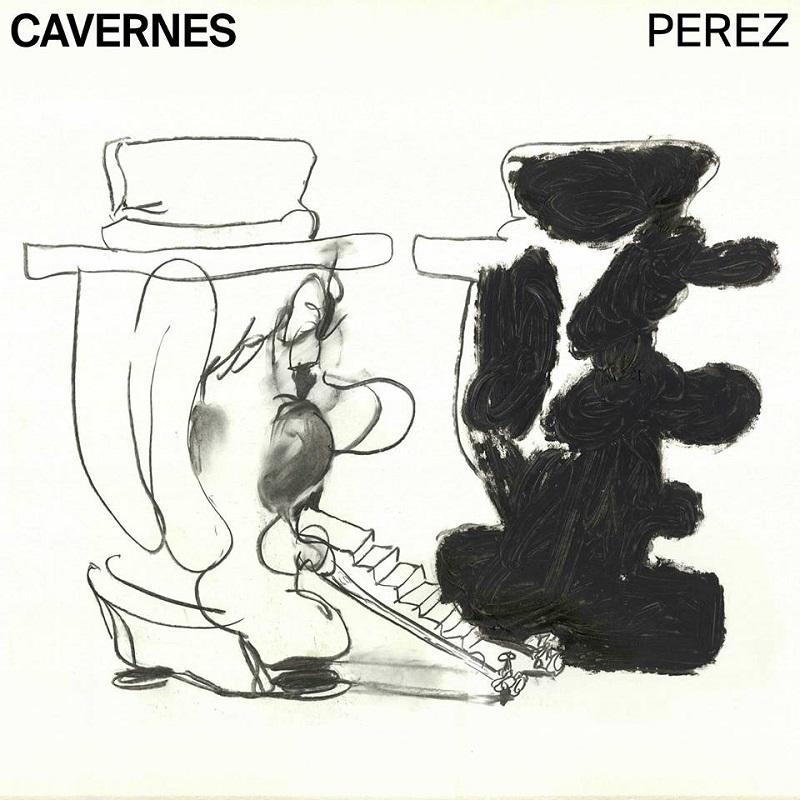

La voix grave de Perez surprend un peu quand on le rencontre après avoir écouté sa musique. Son timbre est profond en permanence, de jour comme de nuit, dans la vie comme dans ses errances musicales. Avec ce deuxième album, intitulé Cavernes, Perez confirme le tournant amorcé avec son EP Le dernier tube de l’été. Si ces textes sont encore plus pointus, il a délaissé les arrangements pop pour un mix éclectique de musiques de club. Le résultat est hybride, il mêle sons électriques et récits inquiétants. Cavernes c’est le (bon) côté obscur de la musique française, un disque à la fois cérébral et halluciné, littéraire et primitif.

Manifesto XXI – Tu as bossé à Berlin avec ton ami Strip Steve pour cet album. Comment cette ville a influencé votre travail ?

Perez : J’ai pensé à Théo (Strip Steve) parce que je sais que c’est un bon producteur et j’aimais bien l’idée de faire un album de chambre, dans nos studios. Lui il est parti à Berlin y a une dizaine d’années. Il est à fond dans la musique électronique, et j’avais vraiment envie d’aller vers quelques chose de très club mais au sens large, techno, en passant aussi bien par l’acid et la house. C’est plus une collaboration entre deux musiciens qu’un rapport artiste-producteur. Je trouvais aussi ça intéressant que toute la prod soit prise dans le long terme, qu’entre les morceaux on écoute plein de musique et qu’on sorte en club, que ce soit nourri aussi de la vie que l’on menait à ce moment-là tous les deux. Donc forcément Berlin a influencé le disque.

Quel regard portes-tu dessus, par rapport à ton premier ?

Sur celui-ci j’avais envie de faire quelque chose de plus radical que le premier. Je viens plutôt du rock et même si c’était de la musique synthétique, j’avais une façon d’écrire les morceaux et de les produire qui était influencée par le rock. Entre temps je suis allé de plus en plus vers la musique purement électronique. J’avais aussi envie sur le plan des paroles et des structures de morceaux, d’exacerber des choses qui étaient déjà présentes sur mes précédents titres, le côté « petite nouvelle » assez fantastique, un peu humour noir. Avec le recul je me suis dit que c’était là que je prenais le plus de plaisir et que j’avais le plus d’originalité. S’autoriser d’écrire des histoires assez longues, faire des morceaux comme le « Looping » qui dure 8 minutes.

L’ambiance de l’album est très nocturne, les sons sont assez dark, mais il y a aussi quelques touches de lumière. On dirait presque qu’il y a des sons de flûtes à bec par moment…

C’est des sons de mellotron. C’était assez utilisé dans la musique électronique des années 70, il y a ce groupe qui s’appelle Emerald Web qui est un duo que j’adore et qui utilise des sons de flûte bizzare. Ça apporte une étrangeté, une forme de chaleur. On voulait se restreindre à l’électronique mais trouver des textures assez organiques, que ce ne soit pas froid, ce son qui revient dans pas mal de morceaux c’est une forme de contre-point.

Alors, la chanson « Niki », c’est un hommage à Nicki de Saint-Phalle et Nicki Minaj. Qu’est-ce que tu aimes chez ces deux femmes ? Quel est le rapport ?

Je dirais que ce sont deux personnages de femmes fortes. C’est une chanson un peu construite à l’envers, j’avais un souvenir de morceaux de musique électro africaine avec un mot répété et j’ai construit le morceau sur ça, sur la répétition d’un son et j’ai cherché un mot qui s’en rapprochait. J’aime bien Niki de Saint-Phalle, peut-être pas tout mais ses performances où elle tire au fusil, et ce qu’elle dégage en tant que femme artiste à cette époque. Et Nicky Minaj il y a des morceaux que j’aime.

Comment avez-vous bossé l’incarnation du personnage de la chanson pour le clip ?

Dans mes clips précédents, ceux que je trouve ratés c’est ceux qui sont trop illustratifs. Le fait de calquer des images sur les paroles va un peu casser l’imaginaire que peuvent générer les paroles. J’avais envie de bosser avec Eléna, mais il fallait trouver une manière de mettre de la danse dedans. Après pas mal de tests on est arrivés sur cette idée où elle est comme un élément perturbateur dans mon quotidien. Qu’on laisse planer le doute sur notre relation, montrer les différents visages de ce personnage et les différents types d’énergie qui la traverse.

Y a aussi un truc qui peut paraître aussi burlesque et je trouvais ça bien de maintenir une forme d’ambivalence, que ça ne vire pas au film d’horreur, qu’il y ait un truc un peu bizzare entre la performance filmée et quelque chose de fantastique. On trouvait ça assez cool de capter un seul plan, en une seule prise, séquence de l’énergie de la chorégraphie. On en a fait 40 jusqu’à ce que ça marche.

Elle me dit qu’elle en a assez des chanteurs, toujours des nouvelles têtes, toujours le même refrain, ça la stresse. Alors elle fait en sorte qu’il n’y en ait plus qui apparaisse. – Candy, extrait

L’histoire de « Candy », c’est un cauchemar que tu fais souvent?

Non mais j’aime beaucoup les trucs un peu paranoïaques à la Kafka ou à la Phlipphe K. Dick donc c’est un peu un hommage à cette littérature. J’ai imaginé quelqu’un qui en aurait tellement marre de la chanson française, parce que y a pas mal de trucs insupportables, qui se dit « je vais prendre les choses en main et leur couper la langue pour qu’ils arrêtent de faire des chansons de merde ». C’est un peu une blague mais j’aimais bien que ce soit cauchemardesque. C’est un texte que j’avais écrit il y a longtemps et que j’ai retravaillé.

T’en as marre de quoi dans la chanson française?

Non mais j’aime bien tout mais… (Rires) C’est vrai qu’il y a une certaine tradition de la variété française qui est très lisse, une petite poésie du quotidien très agaçante notamment lorsqu’il y a ces petits effets de voix, ces petits trémolos… Enfin tout ce qu’on connaît très bien!

Tous tes textes ont une vision de l’étrange qu’on retrouve chez des artistes comme Mathilde Fernandez, avec qui tu as d’ailleurs collaboré, ou Moodoïd, mais vous êtes assez minoritaires dans le paysage de la chanson française. Tu te nourris de quoi en fait?

De littérature, de cinéma. De Roberto Bolaño, un auteur chilien qui a écrit 2666 qui fait un peu penser à Borges qui part de situations assez archétypales puis petit à petit une magie délirante s’installe. ça m’influence pas mal dans ce que je fais.

J’aime bien les choses un peu troublantes, un peu méchantes mais c’est difficile de dire pourquoi…

C’est vrai qu’en cinéma je préfère Lynch, Cassavetz ou Bergman que Gondry… « Happy » de Pharell Williams c’est l’exact opposé de ce que j’aime. (Rires) Je pense qu’on vit dans un monde qui est assez sombre, il suffit de lire un journal pour être horrifié. J’ai l’impression que c’est la matière que j’ai entre les mains, après il y a une grande part de jeu dans ce que je fais. C’est utiliser tout ça comme une forme de pâte à modeler.

Il y a une façon bien particulière de chanter le désir dans cet album, avec « Candy » et « Tee-shirt », par rapport au répertoire masculin classique. Tu n’as pas peur de ce que tu peux dévoiler sur toi ?

Non pas vraiment. L’écriture est nourrie de choses qu’on porte, mais dans la manière dont j’écris je procède beaucoup par retraits. Tout ce qui pourrait être de l’ordre du journal intime j’ai tendance à l’enlever parce que vraiment, ce n’est pas très intéressant. Même si forcément je parle d’expériences personnelles, je les tords pour arriver à des images qui me paraissent intéressantes. Je vais toujours essayer de trouver un angle par rapport à la chanson d’amour classique, et je ne suis pas le seul à le faire, mais comment faire pour que ça vaille le coup de faire une chanson de plus sur ces sujets ?

Tu me racontes l’histoire de « Nevada » ?

C’est inspiré de Roberto Bolaño. Dans Les Détectives Sauvages, y a cette histoire de jeunes qui partent dans le désert du Mexique pour faire une sorte de mouvement artistique, les real viscéralistes qui est un peu une sorte d’équivalent fictionnel des situationnistes français. En fait leur papesse c’est une poétesse mexicaine qui aurait disparu dans le désert. C’est un hommage à ce bouquin, avec l’idée d’une chanteuse célèbre qui aurait abandonné sa gloire pour disparaître dans le désert andalou au pied de la Sierra Nevada.

Ça connecte aussi à la fois le fait que j’ai des origines dans ce coin et j’y suis allé plusieurs fois. C’est une zone assez frappante, il y a le désert d’un côté, et de l’autre un parc national qui s’appelle Cabo de cata qui est super beau, une espèce de formation volcanique qui se jette dans la mer. Mais entre il y a une espèce de vallée de culture intensive qui est surnommée « la mer de plastique ». Quand tu vas là-dedans y a un truc hyper rude, d’un point de vue écologique bien sûr et en plus ce ne sont que des travailleurs pauvres clandestins. Avant c’était les gens qui portaient mon nom qui faisaient ça et puis l’exploitation de la terre et des hommes a continué par d’autres moyens. C’est à la fois la description d’un paysage, une divagation sur les origines, et l’image d’un libéralisme sans pitié.

On pourrait danser sur toutes tes musiques mais aussi les écouter chez soi. C’est un peu troublant.

Ce contraste c’était l’enjeu de l’album. La musique de club est souvent instrumentale, qui invite à ce qu’on s’abandonne alors que des textes très narratifs demandent une forme d’attention donc c’est un peu contradictoire. J’espère être arrivé à une forme qui est vraiment entre les deux. C’est plus quelque chose qui évoque le club comme élément de décor parce que jamais un DJ va passer ça à 4h du mat’

Berlin c’est devenu la carte postale parfaite du clubbing aujourd’hui, un espèce de poncif. Quel genre de fêtes tu aimes ?

A Paris il y a des trucs assez cools avec la Station gare des Mines, les soirées au Chinois… J’ai pas connu les soirées au Pulp fin 90-2000 mais je pense que ça renoue un peu avec. Quand je suis arrivé à Paris y a 10 ans, peut-être parce que je ne connaissais pas assez de gens mais je me retrouvais dans des clubs, même des clubs mythiques comme le Rex, où il y avait tout ce truc de l’entrée super chère, des boissons super chères, dès qu’il se passe des trucs qui sortent un peu des clous tu te fais virer… On a des espaces où c’est plus libre aujourd’hui, où on respecte les gens qui vont en club où ce n’est pas juste de pure consommation et de divertissement.

Cavernes, Release party au Badaboum le 8 mars