My life is a movie

« Old Town Road », Lil Nas X (2019)

Bull ridin’ and boobies

Cowboy hats from Gucci

Wrangler on my booty

« Old Town Road » aura marqué 2019. La chanson phare de Lil Nas X s’est hissée à la première place du Billboard Hot 100, et ce, établissant un record de longévité, détrônant au passage « Despacito » : le titre le plus écouté et visionné, cumulant plus de 2 millards de vues sur Youtube. Loin d’être un énième coup marketing, « Old Town Road » se révèle être un objet musical non identifié, qui fait se rencontrer country music et hip-hop, pour donner naissance à un nouveau courant : la country trap. Par ailleurs, tout au long du clip, Lil Nas X déploie une imagerie de cowboy qui est depuis devenue sa marque de fabrique.

Revendiquer cette esthétique permet de réfléchir et de retracer la généalogie du black cowboy et dans quelle mesure sa résurgence en plein mandat républicain de Trump est aussi inattendue que pertinente. Chaque année, aux États-Unis, février est le Black History Month, qui permet de mettre en avant des pans entiers de l’histoire du pays. Il nous semble urgent de replacer l’esthétique du vacher noir dans son contexte historique pour en apprécier chaque apparition. Loin d’être un mouvement d’appropriation culturelle ou de détournement d’une culture qui se voudrait blanche, il s’agit en réalité de l’exploitation d’une imagerie méconnue, mais bien réelle, qui s’ancre dans la conquête de l’Ouest et l’écriture des mythes américains.

Le cowboy en tant que personnage cinématographique est le premier super-héros américain. Sa blanchité, d’un film à un autre, devient le fil rouge d’une histoire en train de s’écrire et d’une autre en train d’être effacée.

L’histoire méconnue du vacher noir

Au lendemain de la guerre de Sécession, les esclaves des États confédérés sont déclarés libres. Le Sud, ravagé par quatre années de guerre, offre peu de perspectives d’avenir et un exode massif s’opère rapidement. Une partie de la population noire s’installe dans les villes industrialisées du Nord (Chicago, et puis plus tard New-York). Un autre segment de la population se dirige vers l’Ouest, ses plaines et son bétail, promesses d’une vie au grand air. Cette main d’oeuvre est notamment employée pour s’occuper des troupeaux, et les vachers noirs représentent jusqu’à un quart de l’ensemble de cette profession.

Comment un groupe si important a-t-il été si peu représenté au cours du XXe siècle ? Que reste-t-il comme héritage de cette histoire ? Dans un Far West qu’on s’imagine partagé entre premières nations et colons blancs, la présence attestée des noir·e·s et des asiatiques pose la question des représentations fantasmatiques et de l’écart entre production d’images et réalités. Cette imagerie, ultra présente dans l’industrie cinématographique, a relégué au second plan la réalité du travail agricole et la mémoire du vacher noir.

Une des tâches principales pour ces garçons de ferme est de conduire les animaux jusqu’aux grands abattoirs pour ravitailler en viande les villes industrielles du Nord-Est des États-Unis. Pour cela, les vachers empruntent le Cattle Trail de 1865 à 1890. C’est un travail pénible, monotone, solitaire, mais le salaire est identique pour tous les membres de la profession (1 dollar par jour) et l’autonomie relative rend les conditions de travail acceptables.

Néanmoins, l’extension du réseau ferroviaire au Texas et l’arrivée des wagons à bestiaux jusqu’aux grandes exploitations fermières sonne le glas des transhumances et des cowboys au grand air. Enfin, l’invention du fil barbelé en 1874 par un fermier, Joseph Glidden, va définitivement sédentariser les garçons de ferme et autres ouvriers agricoles. Clôturer les grands espaces, et ce à moindres frais, aura pour conséquence de tuer dans l’oeuf un mythe : des paysages infinis parcourus par des cavaliers émérites, taiseux et… blancs.

Pour tuer le temps entre deux transhumances, les vachers ont l’habitude de se réunir lors des compétitions de rodéo durant lesquelles étaient récompensés les plus remarquables d’entre eux. Né en 1879, Jesse Stahl est une figure légendaire dans l’histoire du rodéo et un emblème de l’histoire de la figure vacher noir malgré un manque crucial de documentation permettant de retracer son parcours. Il est néanmoins établi qu’il a participé en 1912 au Salinas Rodeo en Californie. Il impressionne la foule de 4000 curieux ébahis par son assiette et son audace. Il reçoit la seconde place. Malgré une meilleure performance que les autres candidats en lice, le jury ne veut pas récompenser un homme noir. Lors de la seconde manche, il monte son cheval à l’envers, dos au jury, ultime affront face à leur mépris. Ce suicide ride est resté dans les annales et lui vaudra un hommage (posthume) et une entrée en 1979 au sein de l’Oklahoma City’s Rodeo Hall of Fame. Il est le deuxième homme noir à y être admis à l’époque.

La fabrique de l’Amérique blanche

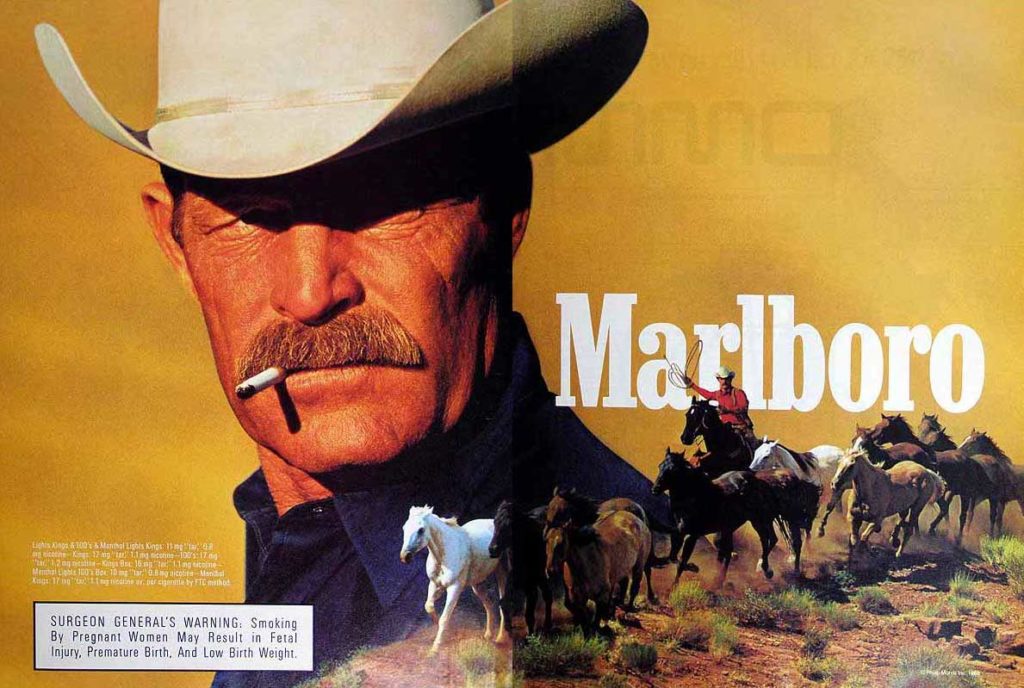

L’influence considérable du cinéma hollywoodien et la production massive de films western a achevé de forger dans l’inconscient collectif une imagerie relativement fantaisiste. Bien loin des considérations et du quotidien des ouvriers agricoles et des vachers, le cowboy est devenu le parangon de la destinée manifeste américaine.

Fort d’une exploitation de la figure du vacher dans l’industrie du film, ce dernier s’est imposé comme un idéal fédérateur qui répondait au besoin de produire un héros américain. Courageux, entreprenant, futé, solitaire mais engagé (également hétérosexuel et blanc), il cristallise des valeurs d’émancipation qui correspondent à une image manquante dans le roman national en cours d’écriture.

Pendant des années, cet héritage culturel a été consciencieusement blanchi. Ayant grandi en France, mon premier souvenir d’un cowboy noir, c’est Will Smith dans Wild Wild West, sorti en 1999.

L’ampleur du génocide des populations natives, la fin de l’esclavage et les nouvelles formes d’asservissement mises en place ultérieurement : quand on met toutes ces dynamiques bout à bout, il était impossible que la figure de la conquête de l’Ouest soit autre chose que blanche.

Vanina Géré

Vanina Géré, universitaire et professeure d’histoire de l’art à la Villa Arson, nous explique d’emblée que les corps minorés ont été, dans le cinéma américain, instrumentalisés pour mettre en avant un idéal de société dont ils étaient exclus. Le cowboy en tant que personnage cinématographique est le premier super-héros américain. Sa blanchité, d’un film à un autre, devient le fil rouge d’une histoire en train de s’écrire et d’une autre en train d’être effacée.

« L’ampleur du génocide des populations natives, la fin de l’esclavage et les nouvelles formes d’asservissement mises en place ultérieurement : quand on met toutes ces dynamiques bout à bout, il était impossible que la figure de la conquête de l’Ouest soit autre chose que blanche. Le whitewashing de la conquête de l’Ouest se traduit également par l’oubli du métissage entre les populations natives et les personnes afro-descendantes. Vu la manière dont s’est faite l’appropriation de la terre, ce premier héros ne pouvait pas être autre chose que blanc. Effacer la place des personnes afro-descendantes et des personnes minorisées, c’est un classique de l’écriture de l’histoire, et notamment de l’histoire américaine qui condense beaucoup de violence sur une période extrêmement rapide. Ce n’est pas étonnant qu’énormément de récits soient balayés sous le tapis en quelques décennies » analyse-t-elle.

Montrer une personne afro-descendante à cheval, c’est effectivement subversif aux États-Unis.

Vanina Géré

Le whitewashing (le fait d’évacuer systématiquement toute personne racisée des récits, réels ou fictifs, et de les incarner par des blanc·he·s, ndlr) serait un processus qui s’élabore au cours de l’histoire en train de s’écrire, comme elle le précise : « L’évacuation des personnes qui ont contribué à la construction industrielle et économique des États-Unis, ce qu’on appelle “le développement” du pays, est concomitante de l’écriture de l’histoire nationale. Par ailleurs, les personnes minorisées étaient dans l’impossibilité d’accéder aux archives à cause du racisme structurant de la société américaine telle qu’elle est en train de se construire à l’époque. »

Vanina Géré souligne également un enjeu crucial : la mobilité que permet la monture équestre, un outil formidable en ce temps-là. Historiquement, les chasseurs d’esclaves qui essayaient de rattraper ceux qui tentaient de fuir le faisaient à cheval. Toute l’histoire des États-Unis a consisté à empêcher les afro-descendants de se déplacer, à contenir les populations de premières nations dans des réserves après les avoir quasiment exterminées. Donc se mettre en selle à leur tour, pour ces black cowboys, revient à exorciser ce passé : de chassé, on devient chasseur et on est libre de ses mouvements. Une idée à laquelle s’ajoute une certaine iconographie dans laquelle tous les hommes puissants sont représentés à cheval, faisant de la maîtrise de l’animal un attribut évident du pouvoir dans ses représentations classiques. L’experte conclut : « Montrer une personne afro-descendante à cheval, c’est effectivement subversif aux États-Unis. »

Survivance et habitudes

Même si son existence médiatique est récente, le vacher noir n’a jamais disparu, notamment grâce à diverses initiatives locales. À New-York, dans le Queens, une écurie associative a été fondée en 1994 pour entretenir cette mémoire.

Dans une interview au New York Times en 2006, un des membres, Mr. Earles, explique l’importance de leur action. En enseignant les gamins du coin à monter à cheval et en racontant l’histoire du vacher noir. « Once upon a time, black cowboys helped build this country but somewhere along the line, we lost our heritage » [Jadis, les vachers noirs ont contribué à construire ce pays mais nous avons perdu notre héritage au fil du temps] développe le cavalier.

Des projets similaires ont germé sur tout le territoire. À Philadelphie, Les Écuries de Fletcher Street font partie du paysage de la ville depuis un siècle. Par le prisme de l’équitation, ses responsables souhaitent proposer un environnement accueillant dans un quartier miné par le chômage et le trafic de drogues. Ici, les enfants peuvent faire leurs devoirs, encadrés par des personnes racisées, et ainsi avoir des modèles positifs qui les épaulent.

La photographe Martha Camarillo a grandi tout près des écuries et a décidé en 2005 de documenter ce quotidien encore inconnu hors de Philadelphie. Tombé par hasard sur ces images, Mohamed Bourouissa part en 2013 à la rencontre des cowboys de Fletcher Street. S’engage ensuite un projet au long cours, durant lequel l’artiste franco-algérien immergé dans la communauté des riders, vient proposer différents éléments constitutifs de son travail : dessins, vidéos, photographies et performance. Il prend ainsi le pouls d’un quartier, et donne de la noblesse et du panache à un quotidien ponctué de galères et de moments de grâce, notamment les très belles chevauchées au galop dans les rues de la ville.

Ce travail, présenté dans différentes institutions des deux côtés de l’Atlantique, a permis de raconter l’histoire des cowboys noirs et de diffuser ces images inédites en Europe. L’archivage photographique de ces histoires si longtemps minorées, reléguées à la marge et non référencées dans d’autres canaux de diffusion, a une importance primordiale dans la possibilité de se les ré-approprier.

Le vacher noir au temps de l’archive numérique et de la pop culture

La complexité est de s’enraciner dans un paysage qui ne présente aucune alternative à une construction monolithique du cowboy. Les jeunes générations ont pourtant su utiliser les réseaux sociaux comme des plateformes de revendications. Au-delà de la simple réhabilitation des vestes à franges, ils constituent un espace sans frontières pour légitimer un héritage.

Le succès d’« Old Town Road » s’explique en partie par sa diffusion massive sur TikTok. Là, il devient la bande-son du Yeehaw Challenge, qui comptabilise des millions de vidéos créées. À l’instar de Lil Nas X, le chanteur Blanco Brown, qui vient également de Géorgie, s’affilie à la country trap. Il sort le morceau « The Git Up », aussi fédérateur que léger, qui confirme à nouveau la tendance. Passées par TikTok et Youtube, les deux chansons deviennent virales, prennent les radios et autres poids lourds du secteur de court et révèlent une tendance à la fluidité des genres dans le paysage musical actuel. Ces formats vidéo encouragent à développer un storytelling efficace et à identifier des éléments qui construisent le récit que l’on fait. Ce nécessaire retour à soi, sans parler d’essentialisation mais plutôt d’empouvoirement, a sans nul doute été une motivation pour Solange dans l’écriture et la réalisation de son quatrième album intitulé When I Get Home.

Ce projet s’accompagné d’un film d’une quarantaine de minutes, disponible en intégralité sur Youtube. L’album de la chanteuse, en partie enregistré et composé à Houston, sa hometown, est la bande-son du film qu’elle déroule dans les rues de Houston et dans les paysages texans. On y retrouve des cowboys des villes, des corrals installés dans des paysages époustouflants. La très grande majorité des figurants sont afrodescendants et donnent à voir une autre histoire du Texas. Déjà visible dans le clip « Apeshit » de sa soeur Beyoncé et Jay-Z, dans lequel le cavalier noir est cette fois-ci précédé par un soldat napoléonien (le tableau Officier de chasseurs à cheval de la Garde impériale chargeant de Géricault, 1812) et se devine américain dans la séquence suivante grâce à son blue jeans orné de rayures rouges et blanches, triomphalement debout sur sa monture.

Travis Scott, également originaire du Texas, rend hommage à son État d’origine avec deux projets consécutifs : sa seconde mixtape Days Before Rodeo et en 2015 son premier album Rodeo. Il sort quelques temps plus tard, en février 2019, le clip de « Can’t Say ». Des hordes de motards cabrent leurs engins, et cette image se fond avec celle d’un cheval noir qui se cabre à son tour.

Une autre native du Texas n’est pas en reste quand il s’agit de parader, triomphale, avec les attributs les plus nobles de la culture western et la mémoire du vacher noir en bandoulière : Megan Thee Stallion. En juillet 2019, elle embrase le plateau de Jimmy Kimmel, célèbre présentateur américain. En guise de décor, des animations de voitures rouges logotées d’un cheval chromé cabré. Megan, quant à elle, porte un chapeau à larges bords et des chaps strassées, parfaites pour un ride sous les projecteurs. Les deux danseuses portent des tops ornés du nom sanctifié de Houston, capitale du cool et des chevaux.

Megan Thee Stallion a réussi à dé-viriliser l’esthétique du cowboy en s’en appropriant tous les éléments distinctifs. Elle n’est pas la première (Beyoncé dans le clip « Bug-a-Boo » avec son groupe, les Destiny’s Child, portait déjà un Stetson), mais a établi un lien inconscient entre Texas, musique, et surtout une représentation de femmes, par des femmes. Cette filiation matrilinéaire s’expose sur internet, et notamment sur Instagram avec le compte Black Girls in Cowboy Hats, géré par Gaby Wilson. Dans un post Instagram, elle explique sa démarche : « I was excited to see the relationship between Black Americans and Western wear / American iconography entering pop culture and permeating the zeitgeist. » [J’étais vraiment contente de voir la relation entre les Afro-Américains et le vêtement du western, l’iconographie américaine s’inscrivant dans la pop culture en s’infiltrant dans le zeitgeist.]

Par ce travail minutieux de relecture, Gaby Wilson offre un archivage numérique, outil précieux pour célébrer collectivement une histoire passée sous silence. Internet a su devenir le lieu de prédilection pour l’expression de la pop culture qui, au travers de ses différentes formes, met en scène un devoir de mémoire nécessaire. Chaque artiste noir·e qui convoque l’esthétique des espaces transhumés, traversés par des cowboys oubliés, leur rend hommage, et ravive la flamme d’un souvenir loin d’être disparu, celui du mythique vacher noir. Gaby Wilson ne s’y est pas trompée quand, en épitaphe de son compte Instagram, elle écrit: « Yeehaw but make it blacker ! »