Stélios Lazarou renaît de ses cendres avec son EP De Ave Phoenice, sorti début mars sur le label tchèque Unizone. Six titres à l’intersection des racines baroques et de l’univers hyperpop de l’artiste, fan de musiques traditionnelles. Manifesto XXI l’a rencontré à Marseille, son lieu de vie et de création.

Qu’est-ce qui relie Shygirl à Jean-Philippe Rameau ? Tout, nous répondrait Stelios.exe. C’est sous ce pseudo que l’artiste pluridisciplinaire formé au conservatoire de Strasbourg vient de dévoiler son premier EP. Après un voyage en Europe de l’Est, qui éveille son intérêt pour les formes traditionnelles serbes et bosniaques, Stélios intègre plusieurs collectifs successifs, comme le groupe Lolomis. À la flûte et au synthé, il contribue depuis 2013 à cette épopée électroacoustique forte de trois disques habités.

Mais c’est bien en solo que le musicien a choisi de présenter son nouveau projet. Le Moyen-Âge y fait une incursion surprenante, porté par une symbolique mystique. Entre Oneohtrix Point Never et Arca, ce trublion amateur de fusion des styles a tiré parti de sa résidence à Artagon Marseille pour libérer une version inédite de lui-même. Parmi les quatre éléments, il fallait bien en choisir un pour annoncer l’arrivée du printemps : le choix de Stelios.exe s’est porté sur le feu. Développant une ambiance aussi planante que saturée, il explore à la première personne le mythe du phénix, qui entre en résonnance avec ses peines et ses joies.

J’avais envie de parler de la capacité qu’on a à se relever d’un événement complètement destructeur.

Stelios.exe

Entre Rameau et Arca

Manifesto XXI – C’est un plaisir de pouvoir discuter avec toi après la sortie de ton EP De Ave Phoenice. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore ?

Stelios.exe – Je m’appelle Stélios. Mon projet solo, Stelios.exe, mélange des techniques de composition baroque et de l’hyperpop, de la musique hyper saturée, de l’expérimentation, des bouts de musique acoustique déchirée dans tous les sens. Je viens de ce milieu acoustique à la base et j’aime beaucoup expérimenter, donc je voulais trouver un espace pour réunir tout ce que j’aime dans quelque chose d’hybride. D’où la naissance de ce projet-là.

On sent ta volonté de faire un lien entre des courants d’époques très différentes. Tes morceaux plongent leur public dans un univers à la fois synthétique et organique, entre onirisme et visions dystopiques. Quelles sont tes grandes influences sonores et musicales, pour ce projet et en général ?

Il y a plusieurs axes. En fait, ce que j’aime bien, c’est de ne plus savoir ce qu’on entend exactement. Il y a deux approches : soit je pars d’un matériau complètement acoustique que je tords dans tous les sens jusqu’à brouiller la limite, soit c’est l’inverse et je pars d’un matériau électronique que j’essaie de rapprocher de quelque chose d’humain, d’organique. Je crois que dans les deux cas, ce que je cherche, c’est que l’oreille soit un peu perdue. Parfois, les deux s’échangent, se mêlent un peu. Même sans le vouloir, je me retrouve toujours à aller vers cette dynamique, donc je me dis que c’est mon destin et je l’accepte ! (rires)

Arca m’inspire complètement. L’année dernière, quand elle a sorti ses cinq albums [la pentalogie Kick, ndlr], chaque jour j’attendais minuit pour pouvoir écouter la suite ! Comme je suis flûtiste à la base, c’est mon entourage qui m’a amené à écouter différemment. J’avais une vision segmentée de la musique, avec une frontière très nette entre musique acoustique et électronique, et ce sont mes ami·es qui m’ont dit que je tenais un truc, que je pouvais mêler ces deux univers.

Des artistes comme Arca ont pavé le chemin. Grâce à elleux, on se dit qu’on a le droit de tout faire ! C’est évidemment précieux, parce qu’en ayant reçu une éducation de type conservatoire, très académique, t’es formaté·e depuis le début. Tu connais cette voie qui te semble toute tracée, et il y en a une autre qui est à des kilomètres et qui ne croisera jamais la tienne. Il faut du temps pour déconstruire tout ça. J’adore me confronter à d’autres visions, moins institutionnelles, qui me permettent de sortir des logiques dans lesquelles j’étais avant.

Tu parlais de ta pratique de la flûte et de ton expérience en musique baroque. Sur tes réseaux, tu partages beaucoup de moments en lien avec ton groupe Lolomis. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre entre tes deux projets ?

Il y a de plus en plus de liens entre les deux. Au début, j’avais l’impression d’être deux personnes différentes. Dans un sens, c’était pas mal parce que je jonglais entre ces deux bulles, ces deux états d’esprit, ça me nourrissait. Et en même temps ça me faisait bizarre parfois. Récemment, les deux bulles ont commencé à se rapprocher et l’une déborde sur l’autre, donc je trouve ça plus cohérent. Je trouve ma place dans les deux projets à la fois, petit à petit.

Et les personnes avec qui tu travailles sur Lolomis te donnent parfois des conseils sur Stelios.exe ?

Au début, elles me disaient : « Ça a l’air super ce que tu fais, mais on ne voit pas où tu veux en venir ! » (rires). C’était pas super clair d’entrée de jeu, surtout qu’au départ je leur faisais écouter des maquettes non mixées, encore en cours… Je voyais où je voulais aller, mais je me souviens de situations où ma meilleure amie, qui est harpiste dans le groupe et avec qui j’habite depuis quinze ans, me regardait d’un air perplexe après avoir jeté une oreille. Maintenant, tout le monde comprend un peu mieux ce que je fais. Je me suis rendu compte que ce n’était pas forcément une musique accessible. De mon côté, je tenais à assumer des choix peut-être un peu tranchés, mais qui en tout cas étaient les miens. C’est la raison pour laquelle j’ai dévié des sentiers battus pour Stelios.exe.

Un guide pour traverser les ombres

En dehors de la musique, est-ce qu’il y a d’autres références à prendre en compte pour comprendre ton ambiance de travail et tes inspirations ?

Je dirais le quotidien, ce que je traverse au jour le jour. Quand je crée, il y a quelque chose d’immédiat, nourri par ce que je suis en train de vivre. Je ne m’en rends pas toujours compte sur le moment, mais avec le recul, ça m’inspire beaucoup. Et aussi, voire surtout, les failles. Une certaine vulnérabilité. Je ne les recherche pas, mais je constate qu’elles induisent un geste créatif.

À ce propos, comment décrirais-tu ton processus créatif ? Plutôt expérimental, bien cadré ou un mélange de tout ça ?

C’est clairement entre les deux. Quand on s’habitue à une méthode, c’est assez difficile de la remettre en question. On essaie toujours de reproduire ce qui a marché une première fois, ce moment un peu magique, mais c’est souvent un échec. Donc il faut recommencer mille fois, jusqu’à s’y prendre autrement. C’est à la fois génial et douloureux, stimulant et destructeur. J’ai des souvenirs de mon téléphone qui vole à travers la pièce ! Ça puise tellement profondément dans ton vécu… Et tout à coup, sans savoir pourquoi, ça marche. C’est cet effet qui me fait tenir et endurer les mois de galère, c’est un peu comme une drogue. (rires)

Je vois clairement des liens entre artifices et monde vivant, dans tes créations et dans ce projet en particulier. Pour toi, la musique peut-elle être une porte d’entrée sur notre rapport à la nature en tant qu’humain·es ?

Indéniablement. J’en suis convaincu en tant que flûtiste, puisque le souffle est primordial. Ça a l’air un peu mystique dit comme ça, mais en termes de postures, d’interactions avec les éléments, le souffle est à la base de tout. En agissant sur son souffle, on peut modifier son rapport aux autres, humain·es ou non. C’est à la fois spirituel et complètement tangible, palpable, comme sentir de l’air sur ta peau. Par exemple, dans le Gaga israélien, il y a une forme de méditation par le corps. C’est une danse traditionnelle à base de mouvements très lents, qui laissent le temps de sentir ses articulations bouger, interagir avec le milieu.

La musique, pour moi, c’est un peu un équivalent en termes de méditation, mais rien n’y est hermétique puisque tout y est sensible, ancré, comme le toucher. Les grands concepts abstraits me laissent un peu froid. À l’inverse, une approche de ce type permet de ressentir, de tirer le fil de tes sensations, de laisser l’expérience t’attirer dans un univers pour aborder ensuite des questions plus métaphysiques. Dans la musique médiévale, on retrouve de nombreux thèmes du quotidien, comme la vie, la mort, la lutte… Ces questions sont universelles et intemporelles, donc le pont jeté entre les siècles n’est pas si absurde.

On s’inscrit dans un héritage qu’on bouscule…

(Rires) Oui tu as raison de le dire ! Heureusement, parce que certains codes méritent d’être bousculés.

Le titre de ton projet, en latin, s’intéresse au phénix. Qu’est-ce qui t’a attiré vers cette symbolique du cycle, du lien entre la vie et la mort ?

Je crois que c’est l’idée de travailler sur la santé mentale. J’avais envie de parler de la capacité qu’on a parfois, et on est nombreux·ses à l’expérimenter, à se relever d’un événement totalement destructeur. De ces pics et de ces gouffres qui se succèdent. Le phénix qui se crame les ailes avant de recommencer est évidemment un emblème de cette évolution constante. Il donne une sorte de précédent pour les phases difficiles, en rappelant que c’est un sale moment à passer mais qu’on a déjà réussi au moins une fois à trouver la sortie. Ça m’a aidé à tenir à la fois dans la vie et dans le projet, parce que c’est un chemin solitaire, semé de doutes. Je crois et j’espère qu’on ne reste jamais tout en bas de la pente. Après, j’aime bien que chacun·e fasse sa sauce avec ce thème. Toutes les interprétations sont possibles !

Marseille, un havre créatif

Tu as réalisé cet album pendant ta résidence au sein de l’antenne marseillaise d’Artagon. Comment était l’ambiance du lieu pendant ton séjour et comment a-t-elle influé sur ton processus créatif ?

Ça a tout changé pour moi. Alors que je venais d’un milieu exclusivement tourné vers la musique, la résidence m’a permis de côtoyer des plasticien·nes, des vidéastes ou encore des photographes. Entre deux studios, tu peux tomber sur des projets complètement barrés avec des écrans, des tubes… Je recherchais cette ouverture d’esprit. Pour moi, la mission d’Artagon est réussie sur ce plan. La mise en contact de personnes éloignées dans leurs pratiques et leurs approches est super précieuse : la vision de gens qui viennent des arts visuels sur la musique est radicalement différente de celleux qui la pratiquent. Ce sont les meilleurs retours que j’ai reçus, en-dehors de cadres qui peuvent se révéler étouffants.

Qui plus est, j’avais la chance de pouvoir faire écouter mon travail à mes ami·es musicien·nes en rentrant chez moi. Iels me parlaient d’aspects techniques, de modulations de la tonalité et là je savais que j’avais le meilleur des deux univers en poche. Mon passage à Artagon a duré un an et demi mais c’est passé en un clin d’œil. Je crois que ma vie marseillaise, individuellement, a vraiment commencé avec cette expérience, alors que ça fait six ans que je suis ici.

C’est ce qui m’a permis de développer un projet de mon côté, sans forcément faire partie d’un groupe. L’accompagnement est précieux, tout est fait pour que ta création aboutisse, en termes d’outils, de contacts… C’était génial. Je ne pensais pas du tout être sélectionné, ne venant pas de l’art contemporain. Mais iels sont très ouvert·es, curieux·ses de voir chaque projet se développer. Je sortais de nulle part et iels m’ont donné ma chance. Tout le monde devrait postuler !

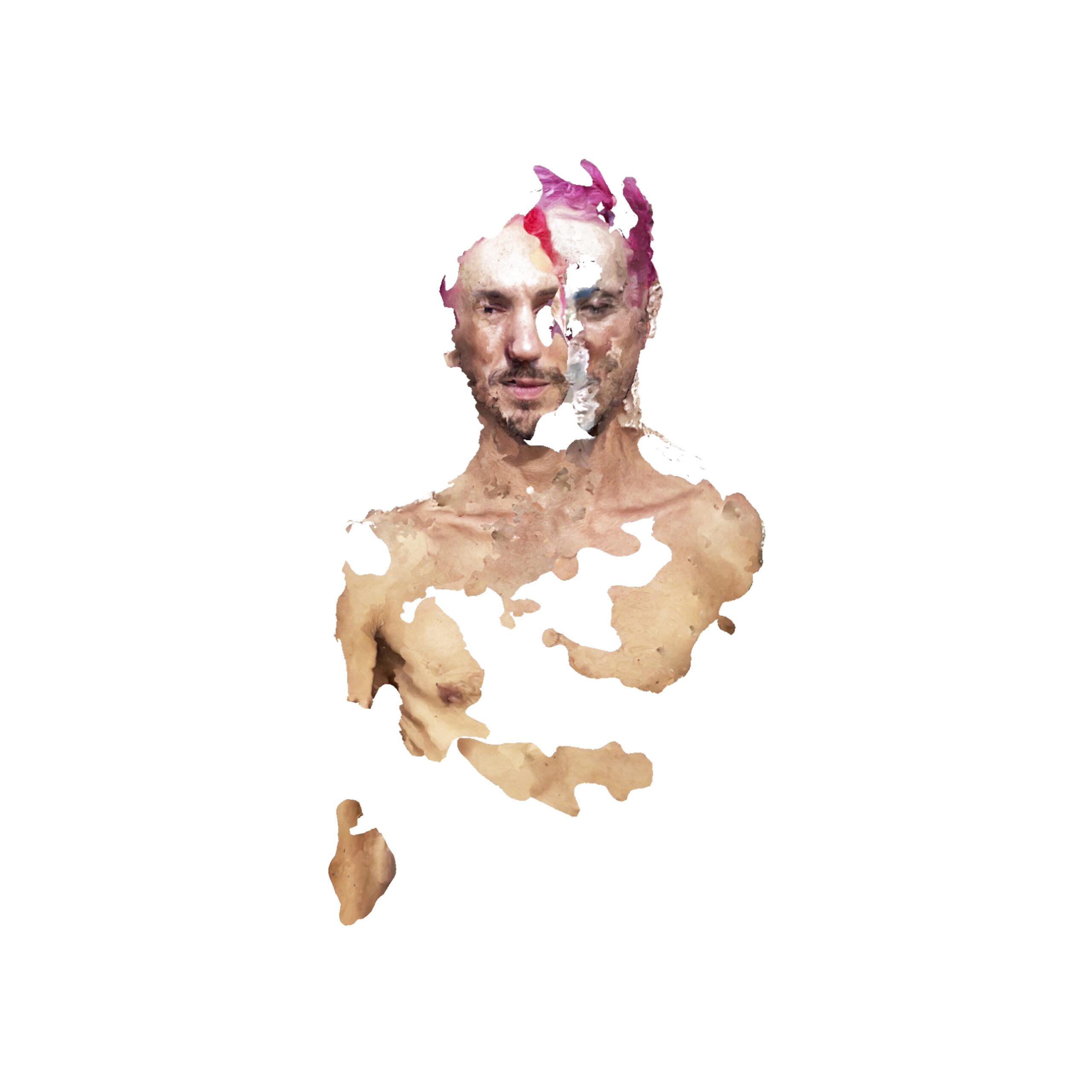

Tes photographies officielles sont réalisées par l’artiste Robin Plus, lui aussi installé à Marseille. Comment s’est déroulée votre collaboration ?

Avec Robin, on se connaissait avant, mais on a été sélectionnés par Artagon en même temps, donc il a vraiment accompagné le projet du début à la fin. C’est même lui qui m’a poussé vers cette aventure solo. Il avait décidé qu’il ferait le visuel, j’ai pas eu le choix ! Pour moi, c’était complètement logique. J’avais hâte du shooting, parce qu’il connaissait déjà le projet par cœur, donc je n’avais pas besoin d’expliquer les choses : il était témoin des étapes de crise comme de la progression de l’EP.

Dans ces photos, on retrouve beaucoup de ton personnage. Dans ces portraits de toi torse nu, cheveux rose vif, une peluche sur l’épaule devant les cheminées de la raffinerie de Fos-sur-Mer, il y a ce crash d’univers entre le synthétique et l’organique, entre esthétique kawaï et homoérotisme. Cet entre-deux appelle le regard et permet une réception spécifique de ta musique…

Avant que les photos arrivent, je savais à peu près ce qu’on voulait faire visuellement, mais quand je les ai eues sont les yeux, j’ai entendu la musique d’une autre oreille. Les liens sont devenus évidents, c’était la cerise sur le gâteau ! En plus, c’est arrivé à un moment où je n’en pouvais plus de réécouter l’EP, donc ça a renouvelé mon regard.

Marseille est un lieu d’implantation pour des communautés queer variées. Quels sont tes liens avec ces dernières, en tant qu’artiste comme en tant que personne ?

Je me suis toujours demandé si je me définissais moi-même comme une personne queer. Il y a une dimension politique à ce terme et je ne suis pas sûr de me sentir assez militant pour l’endosser. Mais en tout cas, artistiquement, il a du sens pour moi, puisque je joue avec les frontières. La musique était ma porte d’entrée dans cet univers. Je me suis senti revivre à Artagon et à Marseille plus généralement, grâce à cette solidarité communautaire. J’ai découvert beaucoup de choses sur moi que je n’exprimais pas vraiment par le passé. J’avais soudain la place d’être moi-même, ce que je n’avais jamais connu auparavant.

Je ne suis plus du tout la même personne qu’il y a deux ans. Parfois, quand tu ressors de cette bulle, le retour à la réalité est un peu violent ! Marseille reste un port d’attache pour moi, je ne me sens pas le cœur de partir, parce que je suis loin d’en avoir fait le tour. J’adore la présence de la nature, cette chance de pouvoir s’extraire rapidement de la ville en une journée. J’ai explosé plusieurs fois mon budget navettes pour les îles du Frioul !

Le titre du morceau « HELIOPOLIS », la ville du soleil, est-il un clin d’œil géographique ?

Ah je n’avais pas pensé à ça ! En fait, c’est plutôt une référence à l’endroit mythique où le phénix fait son nid et se prépare à mourir. Mais on peut le voir comme ça ! Entre le phénix et le gabian, il n’y a qu’un pas.

On parlait de ton shooting précédemment, mais le visuel de ton EP attire tout autant le regard, avec cette créature fœtale recroquevillée. Qu’est-ce qu’elle représente pour toi ?

C’est une vision de la renaissance du phénix, plus vraiment dans l’œuf, mais pas encore adulte.

Un peu comme Voldemort dans le dernier Harry Potter…

Exactement ! J’aimais bien cet aspect de petit alien hyper pop. Cette version de la pochette s’est démarquée pour le côté film d’horreur, en décalage avec la musique. Je voulais m’éloigner d’une ambiance trop dramatique. Le visuel des albums compte beaucoup pour moi, c’est un élément central des projets.

Pour terminer, est-ce que tu aurais envie de nous partager deux ou trois sons que tu écoutes en boucle en ce moment ?

J’ai beaucoup écouté un vieux truc de la Renaissance, le Cancionero de Palacio, un chansonnier espagnol du XVIe siècle, rempli d’influences nord-africaines. La place des percussions y est prépondérante et j’aime beaucoup cette propension à créer une charnière entre deux univers que tout oppose a priori, entre musique traditionnelle et musique savante. J’écoute la version du chef d’orchestre Jordi Savall, qui date des années 90.

Ah, et aussi le disque Nuove Musiche de Rolf Lislevand, qui joue du luth et du théorbe. Ça date des années 2000. C’est de la pop faite avec des instruments anciens et je trouve ça super beau. Pourtant, le monde de la musique ancienne déteste son travail, qu’il juge de mauvais goût. Je ne sais pas s’il se rendait compte que ça reviendrait au goût du jour 20 ans plus tard. C’est comme Buffy ! (Rires) J’adore la série et j’étais fan lors de la sortie, mais il a fallu une quinzaine d’années pour que ça devienne valorisé. La pop c’est génial, pourquoi ce qui est populaire serait nécessairement mauvais ?

D’ailleurs, je mène une bataille quotidienne pour défendre Charli XCX que j’aime à la folie.

Photo à la une : © Robin Plus

Relecture et corrections : Léa Simonnet