Rencontre avec Simon Reynolds, à l’occasion de la parution de l’anthologie Hardcore regroupant ses textes majeurs, chez Audimat éditions. Le critique musical emblématique revient sur son expérience des raves anglaises, son idée du « continuum hardcore », comme sur son analyse des masculinités toxiques dans la musique.

J’ai personnellement découvert le travail de Simon Reynolds avec son livre Retromania, un essai passionnant qui revenait sur l’obsession pour le passé de la musique des années 2000. Personnage clé de la critique musicale anglaise et internationale, capable de retracer avec beaucoup d’acuité l’évolution du post-punk, du glam ou de la club music comme de mettre en question la misogynie du rock, Simon Reynolds possède une écriture vivante et accessible, jamais ronflante et pourtant toujours riche en concepts éclairants. Parmi ceux-là, il y a l’idée du « continuum hardcore » qui revient sur une certaine continuité sonore et sociale de la musique électronique anglaise, du breakbeat « ‘ardkore » (comme l’appelaient alors les Anglais et Simon Reynolds dans ses livres) à la jungle jusqu’au 2-step, au UK Garage et au grime. Une théorie développée au fil de l’eau, de ses découvertes musicales et de ses réflexions personnelles présentées dans de nombreux textes au cours des années, eux-mêmes rassemblés dans l’anthologie Hardcore publiée il y a quelques mois par les éditions Audimat. Ces textes donnent à lire l’excitation d’un fan de musique propulsé dans une période d’ébullition créative folle. Mais aussi les mises en perspective d’un fin analyste des mécanismes économiques, politiques et humains à l’œuvre dans ces mouvements musicaux nés dans les raves et les clubs underground, soutenus par les radios pirates avant de conquérir le grand public. J’en ai profité pour passer une petite heure avec lui au téléphone.

Manifesto XXI : Pouvez-vous me raconter votre première rencontre avec la musique évoquée dans Hardcore?

Simon Reynolds : J’ai commencé à m’intéresser à la dance music lorsque j’étais étudiant. Mais je n’avais jamais participé au lifestyle qui allait avec, notamment parce qu’il y avait tout un aspect lié aux vêtements. La mode m’intéresse mais je suis assez nul avec les vêtements (sourire). Les raves m’attiraient car il y avait quelque chose de sauvage, hors de contrôle, de la sueur. J’avais toujours aimé la musique psychédélique et je trouvais ça intéressant de voir la house devenir « acid ». C’était une musique trippy mais d’une nouvelle façon, ça ne répétait pas les 60’s c’était quelque chose de complètement futuriste. Mes amis qui étaient jusque-là plutôt intéressés par l’indie rock ont commencé à aller en raves dans les années 1990. Il y avait aussi des groupes rock comme Primal Scream qui invitaient des DJs en première partie, ils expérimentaient. Orbital jouaient live aussi dans des contextes raves ou clubs. La foule était dingue, c’était comme assister à un événement religieux. Les gens dansaient d’une manière totalement nouvelle, on aurait dit des arts martiaux.

La foule était dingue, c’était comme assister à un événement religieux.

Simon Reynolds

J’étais époustouflé à la fois par la musique et par la foule. J’avais vu des photos et quelques articles sur cette culture, mais ça n’avait rien à voir avec le fait de vivre cette expérience en live, sentir la chaleur. Pendant une courte période, la Belgique a dominé le monde avec des disques apocalyptiques, presque wagnériens, de bombastic techno que j’adorais. Joey Beltram, qui venait de Brooklyn, sortait des disques chez R&S Records, qui étaient incroyables. Le ‘ardkore a pris la place de la house music. La musique est devenue plus dure, plus rapide, plus folle. C’est dans ce contexte que j’ai vraiment rejoint le mouvement rave. Il y a eu les radios pirates et l’apparition des breakbeats, les MCs chantaient sur les morceaux, les DJs scratchaient. Il y avait une influence jamaïcaine. Cette musique devenait un collage de techno, house, reggae, pop, musiques de films. Tout était mélangé à une vitesse folle. C’était en 1991-1992.

En vous trouvant confronté à ce nouveau mouvement, en particulier dans des contextes live, étiez-vous déjà dans une démarche analytique ?

J’étais sous ecstasy la plupart du temps (rires). J’avais eu l’idée un soir de faire une review collective et j’avais donc confié à mes amis des carnets de notes. Bien sûr quand je suis rentré chez moi le matin suivant, tout ce qui avait été écrit était illisible. Mais j’observais beaucoup la foule, le moment où elle ne fait plus qu’un, formant un gigantesque organisme. La façon dont les danseur·euses s’imitent les uns les autres également. C’est de cette façon que j’ai appris à danser. J’analysais les choses même en étant en train de danser dans un état second. Je sortais le week-end et la semaine j’écoutais cette musique sur les radios pirates. A cette époque, j’écrivais Sex Revolts avec ma femme, j’écoutais Can, j’allais en rave, tout cela se connectait dans mon esprit. Alors oui, j’analysais déjà des choses, mais je n’étais pas dans une posture analytique froide !

Dans les textes rassemblés dans Hardcore, on sent que votre subjectivité et votre enthousiasme sont au premier plan de vos analyses. On ressent la présence du fan, du journaliste et du critique. Comment trouvez-vous un équilibre entre ces différentes postures ?

C’est quelque chose de très organique. A cette époque, j’écrivais des chroniques de disques, forcément très subjectives pour le Melody Maker (magazine anglais aujourd’hui disparu, ndlr). J’utilisais beaucoup la première personne, dans une langue très libre, avec du slang, comme dans une conversation parlée. J’écrivais aussi pour des journaux à la façon d’un reporter, notamment pour un magazine d’art. Et puis il y avait les livres. On utilise ce terme je crois, « autho-theory », pour désigner quelqu’un qui se place au milieu de ce qu’il écrit. J’étais dans cette démarche. Je ne pense pas vraiment en termes de méthodes, je m’adapte au contexte de publication pour choisir un mode de discours. Je ne voudrais pas écrire quelque chose de complètement abstrait car j’essaie de communiquer, de partager ce que je ressens. J’étais un fan de cette musique qui avait mauvaise presse et j’ai endossé ce rôle de défenseur des mal aimés. A cette époque, beaucoup de gens trouvaient que c’était de la « garbage music for people on drugs ».

Un peu comme cette vidéo où Iggy Pop s’énerve « I Hate this techno shit ».

C’est drôle car dans un autre livre que j’ai écrit sur la musique électronique (ndlr: Energy Flash), j’ai fait un parallèle entre Iggy Pop & The Stooges et la scène belge. Je disais que Iggy entouré de tout ce bruit était devenu un homme machine.

Le « continuum » recèle une certaine idée d’innovation, de rupture avec le passé, de mouvement vers le futur.

Simon Reynolds

Quand est apparue cette idée de « continuum hardcore » ?

En 1999, j’ai commencé à me rendre compte que cette culture évoluait d’une façon unique. Il y avait cette influence jamaïcaine, par exemple dans le rituel du « rewind », quand les danseur·euses aimaient tellement un morceau qu’ils demandaient au DJ de le jouer une seconde fois. Et puis, il y a eu aussi l’apparition du UK Garage, qui réinterprétaient des morceaux de l’époque jungle ou hardcore en prenant des samples clés, des mélodies et en les adaptant avec des nouveaux beats. Je me suis rendu compte que ces morceaux illustrent parfaitement l’idée d’un continuum. Des gens qui avaient commencé en faisant des morceaux jungle se sont mis à faire des beats UK Garage. Il y avait une continuité et un écosystème en Grande-Bretagne. J’ai commencé à utiliser le terme « continuum hardcore » de manière spontanée sur mon blog, en partant du principe que les lecteur·rices connaissaient l’histoire de cette musique. Je l’avais même raccourci en « nuum », prononcé « noummm ». Et puis des gens se sont mis à critiquer cette expression.

En lisant le livre, je me suis demandé ce qui avaient pu tant agacer certaines personnes dans cette idée de continuum hardcore. Car c’est une notion qui s’applique aussi à d’autres musiques. Je pense au métal notamment.

Le jazz aussi est un gigantesque continuum. Il y avait un gros club dubstep qui s’appelait Forward (qui se traduirait ici par aller de l’avant, vers le futur, ndlr). C’est un symbole intéressant qui incarne un certain état d’esprit. Ce que j’aimais dans l’idée du continuum c’est qu’il s’éloignait de la notion de “tradition”, beaucoup plus conservatrice. Il recèle une certaine idée d’innovation, de rupture avec le passé, de mouvement vers le futur. Les puristes du dubstep en l’occurrence n’aimaient pas ce que cette musique est devenue, plus noisy et maximaliste et rejetaient l’idée de continuum. Celui-ci s’oppose à l’idée du « rétro », le passé est le carburant pour écrire une musique futuriste.

Un moment qui m’a beaucoup intéressé dans le livre évoque le rejet du continuum de certains musiciens en quête d’une certaine légitimité. Ceux qui produisent une musique plus conceptuelle et cérébrale.

Au point de départ j’étais très enthousiaste de voir des éléments jazz ou ambient apparaître dans le hardcore. C’était une sophistication nouvelle, une recherche de respectabilité mais qui a été un peu trop loin. Quand j’ai vu des gens de la jungle ou du grime travailler avec des orchestres classiques sur des symphonies, je me suis dit « oh mon dieu ». La musique que je trouve la plus intéressante est celle qui mêle musicalité et une attaque un peu extrême sur l’auditeur·rice. C’est un mélange assez rare.

La musique que je trouve la plus intéressante est celle qui mêle musicalité et une attaque un peu extrême sur l’auditeur·rice.

Simon Reynolds

Vous évoquez aussi le rôle de la portion féminine du public des musiques hardcore, certains accusant le goût féminin d’être responsable d’une évolution vers plus de sentimentalité et des formats plus commerciaux…

C’est une culture très dominée par les hommes. Le dancefloor aux soirées drum’n bass est devenu à une époque une expérience très masculine, un peu comme les concerts de rock. Le UK Garage a changé cela. Je me souviens de commentaires dans les boutiques de disques « les filles adorent ce titre ». Le goût féminin est devenu une donnée importante. Il y avait aussi des femmes qui adoraient le côté agressif de la drum’n bass. Mais je trouvais intéressant de voir cette évolution vers une musique plus émotionnelle, plus sensuelle, un peu comme le lovers rock, cette forme de reggae plus doux qui avait été consciemment produite pour plaire aux femmes, en laissant de côté les thématiques religieuses par exemple au profit de récits du quotidien (voir par exemple la musique de Ken Boothe, ndlr). C’était une version plus pop du dub reggae originel. Ce moment où le garage et le 2-step arrivent est aussi marqué par la sortie de hits, qui se classaient n°1 pour la première fois dans l’histoire du continuum hardcore. Victoria Beckham a même chanté sur un tube garage.

Vous écrivez que ce succès populaire du UK garage et du 2-step vous a fait plaisir.

Je ne pense pas que la musique doive rester absolument underground. J’aime ces moments où l’underground rejoint l’overground, et ce depuis toujours. Comme quand un disque de Jimi Hendrix se classait numéro un dans les 60’s. Ensuite, l’underground devient autre chose et c’est très bien ainsi. C’est ce qui permet à la musique d’avancer.

La première fois que j’ai lu Retromania, je me suis senti assez déprimé, j’avais l’impression d’avoir raté les choses importantes et j’ai cherché un peu obstinément des contre-exemples de musiques contemporaines non versées dans la tentation retro.

Quand j’ai écrit le livre en 2010, j’avais vraiment l’impression que mon propos était pertinent et décrivait bien le contexte. Et puis, à partir de 2016, j’ai eu l’impression qu’il n’était peut-être plus aussi pertinent. Je pense que j’ai un peu raté tout ce qui s’est passé avec l’autotune par exemple, des artistes comme Migos, Future ou des producteurs comme DJ Mustard ou Metro Boomin. Tout ça était extrêmement moderne et lié au XXIème siècle. Et puis il y a eu SOPHIE et je me suis dit « le futur est de retour ! ». J’avais un blog qui s’appelait « Retromania » et j’avais fini par le fermer car j’avais l’impression d’être arrivé au bout de cette réflexion. Mais pas mal de gens continuent d’écrire sur les revivals, sur ces artistes ramenés à la vie par les hologrammes. Je pense que le livre décrit très bien cette culture du passé, de l’archive. Il y a aussi le fait que les plateformes de streaming encouragent les gens plus jeunes à écouter de la musique du passé, on parle de « catalog music ». Retromania reste pertinent pour comprendre ces mécanismes, même si actuellement j’entends beaucoup de musique du XXIème siècle, futuriste.

En 2021 vous avez écrit une nouvelle préface à votre livre Sex Revolts (sorti initialement en 1995) qui aborde la misogynie dans le rock. Comment jugez-vous ce livre aujourd’hui?

Il est toujours d’actualité notamment dans l’évocation des dynamiques hétérosexuelles à l’œuvre dans le rock. Mais il y a aussi une vraie évolution entre l’androgynie du rock des années 60 et 70 et les questions de transition et de genre dans la musique actuelle. Il y a une fluidité totalement nouvelle. SOPHIE a été innovante sur le plan musical mais aussi sur celui de l’identité par exemple. J’ai pas mal repensé au propos de Sex Revolts ces dernières années avec l’expansion de l’Alt Right, le mouvement des Incels, cette nouvelle masculinité toxique qui est proche de ce qu’on y a évoqué.

Ce que j’ai aimé dans le livre c’est cette impression de réaction à une situation que vous trouvez gênante. On sent un certain engagement qui est plutôt rare chez les rock critics qui restent souvent dans une posture d’analyse très historique et musicale. (La décision d’écrire Sex Revolts a été prise par Simon Reynolds et sa femme Joy Press après une soirée passée avec un musicien noise rock amateur de blagues pédo-pornographiques, ndlr).

La plupart de mes livres ont surtout été des histoires (post-punk, glam). Sex Revolts comme Retromania ont été plus aventureux sur la forme, moins académiques. Leur écriture a été plus guidée par des concepts et des idées.

Le continuum est brisé car la musique actuelle est beaucoup plus post-géographique qu’avant.

Simon Reynolds

J’ai emmené ma fille chez le dentiste il y a quelques jours et le docteur m’a dit que les enfants de nos jours ne mangeaient que des choses molles et que par conséquent leurs mâchoires n’étaient plus assez musclées. J’ai trouvé que c’était une parabole intéressante à la musique actuelle qui est souvent très planante, douce, shoegazy (même dans le métal). Pour finir, j’aimerais bien que vous me disiez où se trouve le continuum hardcore en 2022.

(rires) Il y a des gens qui font encore de la jungle ou du grime. On entend des échos du continuum dans la UK Drill je pense. Les radios pirates ont été remplacées par YouTube ou Snapchat. Je pense que le continuum s’est évaporé dans un nouvel âge très lié à l’image, aux vidéos et beaucoup moins aux DJs. La drill m’intéresse dans sa propagation et ses mutations : c’est une musique qui naît à Chicago, qui s’exporte à Londres puis des gens de Brooklyn s’inspirent ensuite de ce qui s’est fait en Angleterre, sans passer par Chicago, comme Pop Smoke. Les choses voyagent beaucoup plus vite dans le monde. Le continuum est brisé car la musique actuelle est beaucoup plus post-géographique qu’avant (l’afrobeat est un autre bon exemple de cela). Cette notion de continuum hardcore s’applique parfaitement à la fin des années 1990 et aux années 2000 mais elle cesse d’être adaptée à la musique d’après 2010 je pense. Et je suis cool avec ça, pas de problèmes (rires).

Hardcore, Audimat Editions, 280 p.

Sex Revolts, Joy Press/La Découverte, 496 p.

Relecture et édition : Pier-Paolo Gault, Apolline Bazin

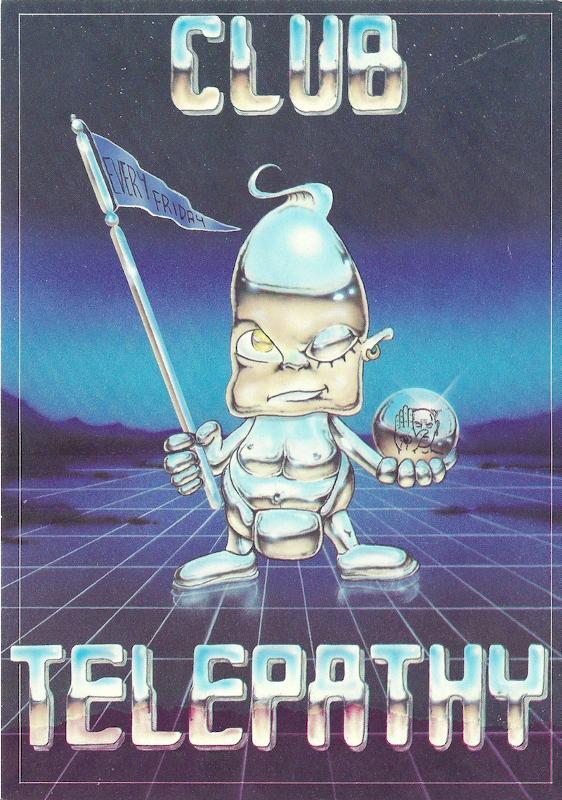

Image à la Une : cover de Beltram Vol. 1 de Joey Beltram