Les Riot Grrrl ont marqué la fin du XXe siècle par leur féminisme punk et révolutionnaire. Et alors que les Bikini Kill, groupe emblématique du mouvement, devraient faire leur retour cet été sur la scène du Trabendo, on se pose la question : le monde a-t-il réellement changé depuis le délitement du groupe ? Force est de constater que si les Riot Grrrl ont révolutionné le féminisme, les revendications exprimées dans leurs chansons et fanzines, ainsi que les mécaniques de discréditation appliquées consciencieusement par l’opposition, restent identiques.

Il y a plus de vingt ans de cela, l’embryon d’une révolution féministe prenait forme. Embryon d’une colère collective dont les derniers échos s’échouent encore sur les berges de 2021. À l’aube des années 90, depuis les États-Unis asséchés par près de dix ans de politique Reagan conservatrice et de droite puritaine, montent des voix de plus en plus nombreuses. D’Olympia à Washington DC, ce sont les paroles des Riot Grrrl, femmes punks féministes, qui commencent à résonner. Trois décennies plus tard, les réseaux sociaux ont affranchi les frontières et le féminisme est devenu un débat public.

À l’image de #MeToo et de toutes ses déclinaisons, nombre d’initiatives politiques et artistiques voient le jour pour décaper l’omerta gluante qui colle aux institutions et aux grandes industries. Ainsi, alors que #MusicToo s’attaque à celle de la musique et fait naître l’espoir d’un changement en profondeur, une révolution similaire bourdonne loin des médias mainstream. Dans la lignée des Riot Grrrl qui portaient déjà cette ambition dans les années 90, la scène punk, underground et féministe d’aujourd’hui semble raviver ses flammes. Pour comprendre de quoi a hérité cette nouvelle vague de féminisme que l’on traverse, on se replonge 30 ans en arrière, où naissaient les premiers rouleaux d’un courant flottant dans ce qui sera nommé plus tard la « troisième vague ». Pour nous en parler, on a pu discuter avec Manon Labry, auteure du livre Riot Grrrls : Chronique d’une révolution punk féministe. Retour vers un passé qui a tout l’air d’un présent.

La musique comme acte révolutionnaire

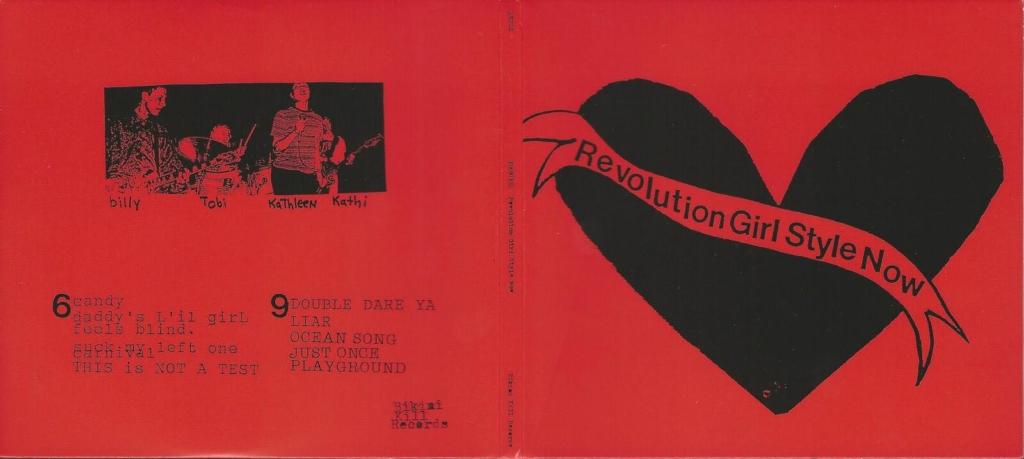

Le courant Riot Grrrl naît dans les années 80 qui touchent donc à leur fin. Le punk, avec sa culture du DIY et de l’amateurisme, est une véritable aubaine pour les femmes dont la grande majorité, ayant intégré que le rock était une affaire de mecs, n’ont jamais touché un instrument auparavant. Non seulement elles peuvent composer, mais elles peuvent être en colère, produire une musique forte, violente, politique. Plusieurs voix s’élèvent alors, utilisant la scène comme socle de leurs revendications. Dans la petite ville d’Olympia, nichée dans un coin de l’État de Washington, Tobi Vail arpente les concerts de cette scène qui se développe. Révoltée par le trop peu de femmes sur les planches et plus globalement par le patriarcat de la société capitaliste, elle édite son premier fanzine : Jigsaw. Peu de temps après, elle est contactée par Kathleen Hanna et Kathi Wolcox qui, animées par ses publications, sont prises de la même fièvre. C’est la naissance de Bikini Kill – rejoint plus tard par Billy Karren – premier déclic d’un engrenage qui va grandir et déranger les pouvoirs en place.

Les Riot Grrrl ont été précédées de quelques années par le mouvement Queercore qui a émergé au milieu des années 80, et elles disent s’en être beaucoup inspirées.

Manon Labry

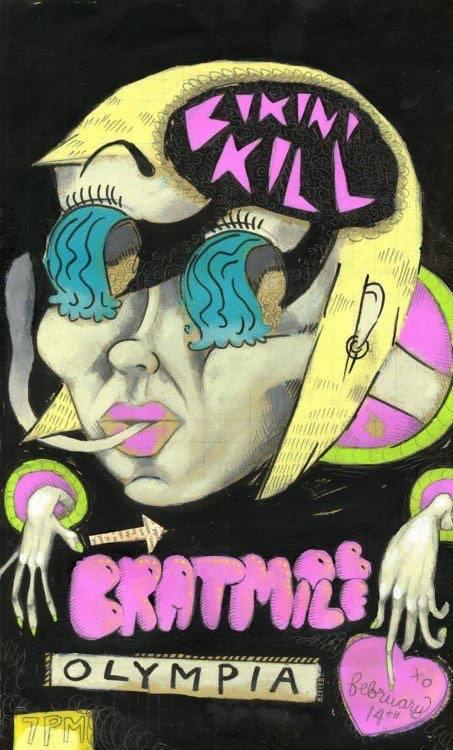

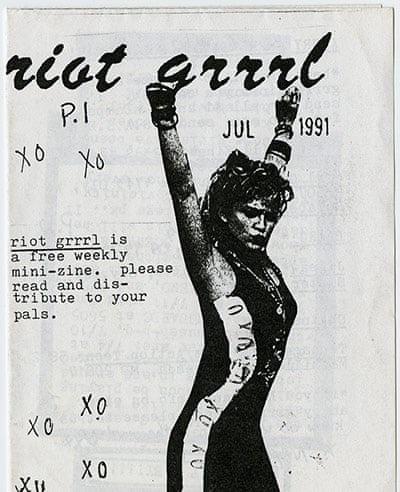

À quelque 300 kilomètres plus au sud, à Eugene, Molly Neuman et Allison Wolfe s’éprennent de la scène olympienne et s’entichent d’un super magazine : Jigsaw – oui, celui de Tobi si vous suivez bien. Après lui avoir griffonné un mot et avoir reçu de sa part une foule d’encouragements, elles se lancent et éditent à leur tour un fanzine : Girl Germs. Et dans la foulée, par des concours de circonstances et des mensonges devenus réalité, elles vont donner naissance à Bratmobile – rejoint par Erin Smith –, qui prendra place aux côtés des Bikini Kill dans le palmarès des symboles des Riot. À travers leurs gueulantes sur caisse claire et les fanzines qui se multiplient et longent les chemins de traverse pour trouver de nouvelles complices, la pensée féministe et révolutionnaire des Riot circule et voit apparaître des triples consonnes qui font rouler le mot « grrrl » dans toutes les gorges. Le mot se répand aussi vite mais de façon beaucoup plus cool que Celle-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom et déjà, des vagues de féministes se sont accordées sur le fait qu’elles aussi pouvaient jeter leur brique pour dézinguer le système dominant. Fin juin 1991, les Bikini Kill terminent une tournée américaine – en première partie de The Nation of Ulysses – à Washington DC. Là, le public les connaît, les attend, et le groupe y trouve enfin une scène qui leur correspond, prête à les épouser. Inspirées par le succès de ce dernier concert, elles mettent en place la revue hebdomadaire Riot Grrrl. Et le 24 juillet 1991 à 19 heures, se tient leur première réunion en non-mixité. Un refrain contestataire s’imprime alors sur toutes les pages et dans toutes les têtes : « Revolution Girl Style Now ! »

Un féminisme inclusif

Si les Riot Grrrl ont marqué leur génération et continuent de hanter les nouvelles, c’est que la modernité de leurs doléances et de leurs méthodes les rendent intemporelles. « Les Riot Grrrl ont été précédées de quelques années par le mouvement Queercore qui a émergé au milieu des années 80, et elles disent s’en être beaucoup inspirées. Il a été moins médiatisé, mais ce courant posait déjà la question de l’inclusivité. Ce ne sont donc pas les premières à relier toutes les formes de discrimination au capitalisme mais en revanche, elles les ont articulées de manière plus poussée que cela n’avait été le cas avant. Elles ont produit une littérature abondante via les fanzines, et de vraies réflexions » commence par nous expliquer Manon Labry. Dans le viseur de leur punK-47, on trouve notamment le patriarcat, mais également le racisme, l’homophobie, la grossophobie, le validisme, l’agisme… Les Riot ont bien compris que, dans le petit puzzle de notre société dont le capitalisme est le rouage central, les morceaux s’emboîtent si parfaitement qu’il fallait non seulement envoyer valser toutes les petites pièces, mais la table et les chaises avec.

L’avancée majeure des Riot Grrrl entre 1995 et 2000 est due à ces critiques émises par les grrrls de couleur.

Manon Labry

Mais alors que la scène punk est majoritairement blanche, une nouvelle question se pose : comment ne pas invisibiliser les femmes racisées ? « Certaines d’entre nous disent “on est là pour tuer la mentalité white boy”, mais est-ce que tu as examiné ta propre mentalité ? Ta mentalité de fille blanche issue de classe moyenne ? » écrit Lauren Martin* dans son fanzine – citée dans le livre de Manon Labry – expliquant que la remise en question doit être globale pour se défaire des réflexes discriminants dans lesquels on a trempé toute notre vie. Elle ajoute : « Je suis complètement pour la sororité. Mais toutes les sœurs ne te ressemblent pas. » En son sens, la sororité n’est pas un concept qui implique d’être toujours en adéquation l’une avec l’autre, mais qui laisse place à la critique.

« L’avancée majeure des Riot Grrrl entre 1995 et 2000 est due à ces critiques émises par les grrrls de couleur. Cela a donné par la suite des événements comme les Ladyfest, par exemple, où déjà, l’inclusivité avait fait un grand pas depuis le début des années 90 » rappelle Manon. Pourtant, ces femmes qui ont justement pallié ce défaut sont absentes de la plupart des récits sur les Riot. « Il est indéniable que les tout premiers collectifs et groupes ont été majoritairement blancs. Par contre, faire ce constat sans évoquer les minorités présentes et leurs critiques, c’est invisibiliser les efforts qu’elles ont faits et qui ont permis qu’il y ait un changement. Ça rend le courant d’autant plus blanc qu’on ne met pas leur travail en lumière. » Encore une fois, l’Histoire fait son chemin, retraçant les contours d’un récit trop complexe pour elle. Et ce qui est nommé le « white feminism » jette encore son ombre sur la lutte, isolant et excluant des femmes, invisibilisant leurs vies et leurs travaux.

Les Riot Grrrl usent d’outils et méthodes intemporelles, leur permettant de contrecarrer une société qui les exclut.

Une non-mixité politique

L’une des principales méthodes communes aux Riot et aux féministes du XXIème siècle est la non-mixité politique. Comme quelqu’un de sobre ne serait pas convié à une réunion d’Alcooliques Anonymes, les hommes ne sont pas toujours conviés aux réunions de celles qui veulent se sevrer du patriarcat. Mais dès lors et encore aujourd’hui, ce concept fait débat, opposant celleux qui y voient une attitude communautaire néfaste et celleux qui y trouvent l’outil nécessaire à l’avancée vers l’égalité. « Les choses se disent réellement plus facilement en non-mixité, et énoncer les choses, c’est démarrer un processus qui peut conduire à de grandes avancées. Même si ce n’est pas une fin en soi, c’est un outil très important, parce qu’il est révolutionnaire et très dangereux pour le statu quo » soutient Manon.

La non-mixité n’est donc pas un idéal de société, mais une étape nécessaire à la réappropriation de la parole et de l’espace par les minorités, ainsi qu’à leur organisation. La réappropriation de l’espace passe également par les salles de concerts, d’où résonne un nouveau credo « Girls to the front ! » Les grrrls souhaitent voir les femmes s’approcher du devant de la scène, habituellement occupé par des hommes. Non seulement pour qu’elles se sentent à leur aise dans cet espace qui ne semblait pas leur appartenir, mais aussi pour que les musiciennes, elles-mêmes, soient proches de ces femmes qui vivent leurs paroles. Ainsi, les Riot Grrrl usent d’outils et méthodes intemporelles, leur permettant de contrecarrer une société qui les exclut. En 2021, le sujet fait encore débat, alors que de plus en plus de groupes minoritaires font appel à ce procédé pour mener à bien leur combat politique.

Je crois que les Riot Grrrl ont réellement changé plein de vies. Du moins, elles ont changé les leurs.

Manon Labry

DIY, entraide et partage de compétences

Il n’est pas évident de définir une chose qui se veut indéfinissable. Le punk possède la farouche volonté d’esquiver toutes les tentatives de catégorisation, ce qui rend la recherche de son origine, autant que celle de sa forme précise, très compliquée, si ce n’est vouée à l’échec. Pour Manon, à l’origine « il y a l’idée que le monde tel qu’il est ne leur convient pas. C’est la voix des sans-voix. La voix des gens qui prennent le contrepied d’une musique élitiste et mainstream en créant leurs propres chemins. Donc dès le départ, le DIY est au cœur du punk ». Le DIY – Do It Yourself, « fais-le toi-même » en français – pourrait trouver en France son homonyme dans le concept du système D. Emprunter des routes différentes, réaliser les choses par soi-même. « Dans les années 80, quand le punk se double d’idéaux plus politiques qu’au départ, le DIY devient un outil crucial pour contrecarrer les logiques capitalistes. Dans les musées, il n’y a quasiment que des œuvres d’hommes, dans la musique la majorité des groupes est écrasante de masculinité. Et en proposant d’autres récits, on peut changer la culture de façon infrapolitique. » Depuis quelque temps, des récits s’écrivent noir sur blanc sur les murs de nos villes avec le mouvement des colleur·ses. L’entreprise du groupe Collages Féminicides joue les règles du DIY, du chemin en biais du système dominant. Puisque les médias généralistes rechignent à raconter l’histoire de ces femmes, il faut trouver le moyen de se réapproprier l’espace et la parole, en faisant de l’initiative individuelle un outil politique collectif. Pour que ces problématiques ne soient plus reléguées au gouffre des non-lieux, et que de véritables remises en question soient amorcées.

Car à l’instar de l’initiative des colleur·ses ou de #MeToo, « Revolution Girl Style Now » veut voir évoluer intrinsèquement les consciences, sur le long terme. « L’idée que se font les Riot Grrrl de la révolution est assez patiente et se manifeste par la succession et l’addition de révolutions individuelles, précise Manon. C’est-à-dire que la révolution collective passe avant tout par une multitude de meufs qui font leur propre insurrection, en participant au processus créatif, par le biais de fanzines, ou ne serait-ce qu’en prenant la parole. Parce que dans un monde qui encourage les femmes à se taire et à consommer, le fait de se rebeller contre cette injonction et d’entreprendre un processus créatif est, en soi, un acte révolutionnaire. » C’est l’incitation à la prise d’initiative qui se fera le postulat principal des Riot Grrrl. Et qui, aujourd’hui, donne lieu à des festivals, formations ou évènements basés sur le partage de savoir-faire. C’est croire que chacune a le pouvoir de jeter sa pierre sur l’édifice, et aider celle-ci à tailler son caillou. « Je crois que les Riot Grrrl ont réellement changé plein de vies. Du moins, elles ont changé les leurs. »

Aujourd’hui encore, l’imaginaire qui voudrait que les femmes soient toutes réunies sous le même drapeau semble avoir de beaux jours devant lui. Pourtant, le féminisme n’est que l’envie de renverser le patriarcat qui réunit des femmes d’opinions et d’obédiences divergentes.

Un mouvement horizontal, pas hiérarchique

Supposé que le mouvement des Riot Grrrl doive être appelé « mouvement », il faut le prendre au sens le plus propre qui soit. Un geste qui en entraîne un autre, une multitude de muscles indépendants qui créent quelque chose de plus grand qu’eux. Et si ce « mouvement » est initié par les Bikini Kill, elles n’en sont ni les cheffes, ni les représentantes. « Le but de cette révolution, c’est de lutter contre toutes ces choses qui nous divisent et de s’écouter, sans affirmer “c’est ça le féminisme ou c’est ça un groupe de filles” et ainsi de suite. On veut juste ouvrir le dialogue entre femmes » explique Kathleen Hanna, chanteuse des Bikini Kill, en 1991 (ici à 11:10).

Aujourd’hui encore, l’amalgame est courant, et l’imaginaire qui voudrait que les femmes soient toutes réunies sous le même drapeau semble avoir de beaux jours devant lui. Pourtant, le féminisme n’est que l’envie de renverser le patriarcat qui réunit des femmes d’opinions et d’obédiences divergentes. Le réduire à un mouvement homogène et dénué de débats et désaccords intérieurs, c’est croire que les femmes n’ont qu’un mode de pensée commun, qu’elles sont identiques en tout et dénuées d’esprit critique. L’idée n’étant pas d’obtenir l’accord de toutes, mais d’encourager la libération des paroles, pour qu’elles soient toutes, sans exceptions, prises en compte à valeurs égales.

Backlash et incitation au silence

Les Riot Grrrl, au même titre que les militantes du XXIème siècle, se sont mangées un backlash salé. Voir une fille balancer des mantras anti-sexistes, forcément, ça en gratte plus d’un. « On a commencé à enchaîner les concerts et c’est devenu de plus en plus violent. On nous traitait de garces, de femmes difficiles, on était “les féministes qui détestent les hommes”, pour simplifier. Et ça nous précédait à chaque concert. Dès qu’on se produisait dans un club, les mecs qui travaillaient là nous traitaient comme de la merde. Et des types venaient nous voir jouer, rien que pour nous provoquer, nous crier dessus et nous menacer » déplore Kathleen Hanna dans le film de Sonia Gonzalez. En devenant le symbole d’un nouveau féminisme, elles deviennent également le réceptacle idéal de la haine des machistes. Insultes depuis le fond de la salle, projectiles à leur encontre, les « à poil ! » fusent et les menaces de mort s’entassent dans la boîte aux lettres de leur label.

« Leur entreprise est très dangereuse pour le système, parce que si l’on mettait toutes leurs revendications en application, certaines personnes se retrouveraient dans des positions bien moins confortables que celles dont elles bénéficient. Alors, oui, ça dérange. Et quand on y pense, dire que les Bikini Kill détestaient les hommes alors qu’il y en avait un, Billy Karren, au sein du groupe, c’est absurde » ajoute Manon. En 2020, la prise de parole de personnalités médiatisées comme Adèle Haenel sur les agressions sexuelles et viols dans le milieu du cinéma crée un raz-de-marée dans l’industrie. Certains magazines s’attèlent alors à réaliser de grands reportages pour dénoncer les violences sexistes – physiques ou psychologiques – dans peu ou prou tous les domaines. Mais à l’instar d’Adèle Haenel qui, après avoir quitté la salle de cérémonie des César suite au sacre de meilleur réalisateur attribué à Roman Polanski, se voit menacée d’être « blacklistée » des castings, des femmes se voient encore répondre qu’il leur faut se taire. Et l’omerta tient également de l’intimidation constante envers les victimes. Travailler avec une femme qui ose témoigner serait prendre le risque d’avoir à revoir ses politiques sexistes, de mettre fin à la complicité et d’envisager de dénoncer les agressions. Un pari que beaucoup ne sont toujours pas prêt·es à prendre.

Aux médias s’ajoutent aujourd’hui les réseaux sociaux, que les Riot Grrrl n’ont vu éclore qu’alors qu’elles-mêmes s’éteignaient. S’ils permettent de faire fi des frontières et d’exporter les idées et révolutions, ils sont aussi la porte ouverte au harcèlement de masse.

Traitement médiatique et dépolitisation systématique

Au moment de leur révolution, les Riot ne bénéficient d’aucun soutien médiatique. Entre les insultes décomplexées et les simplifications infantilisantes, le véritable message des grrrls a du mal à trouver sa place dans les tabloïdes. Pour vendre du scoop, il leur faut désigner une tête pensante du mouvement, responsable du lavage de cerveaux et de l’embrigadement des plus jeunes. Début 90, c’est Kathleen Hanna qui se retrouve collée dans ce costume. « C’était quelqu’un d’extrêmement charismatique et frontal. Un véritable monstre de scène. Alors peut-être que le choix des médias d’en faire une tête d’affiche s’est fait naturellement. En revanche, les médias ont globalement eu recours à une dépolitisation systématique de leur entreprise, et une réduction de la culture Riot Grrrl à une musique à peu près inaudible, selon eux. Il n’était jamais expliqué que derrière l’aspect musical, il y avait une véritable organisation politique. Et ça, évidemment, ce n’est pas de la bienveillance, c’est se complaire dans les logiques capitalistes, reprend Manon. La grande spécialité des médias de l’époque était de monter les groupes de filles les uns contre les autres. Une fois, le groupe L7 a déclaré ne pas faire partie des Riot. Et dans les journaux, on lisait qu’elles n’étaient pas féministes, qu’elles étaient anti-Riot Grrrl. C’était incohérent parce qu’au contraire, elles avaient beaucoup collaboré avec le courant. »

Aujourd’hui, si le féminisme politique est médiatisé et le débat ouvert, il n’en reste pas moins détourné et critiqué. À titre d’exemple, Alice Coffin publiait l’année dernière son livre Le Génie lesbien dont la réception médiatique faisait étalage des rouages capitalistes qui prolifèrent sur nos plateaux télé : phrases sorties de leur contexte et propos détournés, pendant quelques semaines, l’auteure est devenue le chat noir du féminisme, l’ennemie des hommes et la « féminazie » par excellence. Mais que l’on soit d’accord avec ou non, une idée ou une œuvre n’est critiquable que lorsque l’on en connaît le contenu, et c’est encore plus vrai quand l’objet est politique. Or, Alice Coffin s’est vue affublée de reproches pour des propos qu’elle n’a jamais tenus. Invitée sur le plateau de Laurent Ruquier le 17 octobre 2020, ce dernier avoue avoir jugé et critiqué le livre sur des citations tronquées, et découvrir un discours bien plus nuancé qu’il ne l’aurait cru, en lisant finalement le livre en question. Ce faisant, il lève le rideau sur l’étendue et la gravité du déni capitaliste et patriarcal de nos médias, où dédouaner un discours politique féministe peut prendre le pas sur le réel travail journalistique.

Aux médias s’ajoutent aujourd’hui les réseaux sociaux, que les Riot Grrrl n’ont vu éclore qu’alors qu’elles-mêmes s’éteignaient. S’ils permettent de faire fi des frontières et d’exporter les idées et révolutions, ils sont aussi la porte ouverte au harcèlement de masse. Harcèlement dont les femmes militantes les plus médiatisées comme Alice Coffin mais aussi Caroline de Haas, entre autres, font l’expérience désastreuse. Engrainée par les déformations des médias à forte audience, la haine attisée des internautes se matérialise par des menaces de mort ou de viol qui arrivent par centaines dans leurs DM.

Pourtant, Manon Labry reste positive : « Le courant a réussi à infiltrer des féministes dans beaucoup de domaines différents. Je ne dis pas que les Riot Grrrl sont à l’origine de tout, loin de là, mais c’est ce genre de révolution individuelle qui fait que le ton des médias mainstream change petit à petit. » Si le chemin est encore considérablement long, il ne faut pas perdre de vue que les efforts, témoignages, actions, manifestes et toutes les entreprises féministes payent. Maigrement, lentement, inégalement, mais payent.

À travers tout l’Hexagone, résonnent encore des triples R, rugissements politiques dont les fidèles guitares chantent toujours les notes de la révolution.

Revolution Girl Style Now, fin et renouveau

Comme un roseau qui n’aurait jamais vu le vent se lever et se prendrait soudainement des rafales à 300 km/h, celles qui n’avaient jamais été écoutées et se retrouvaient sur-médiatisées du jour au lendemain finirent par plier, et sonner le clairon des Riot Grrrl sous leur forme organisée. Les figures de premier plan se désolidarisèrent, épuisées par les critiques, les menaces, les tensions grandissantes au sein du courant. « Le punk, ce n’est pas les cheveux en pétard, les blousons de cuir, les crêtes, ni même un style musical bien précis. Pour moi, le punk, c’est une idée. (…) publier des livres féministes dans un monde qui hait encore les femmes, il n’y a rien de plus punk » disait Kathleen Hanna en 2013, recevant le prix annuel des éditions Feminist Press. Et aujourd’hui, les fanzines, devenus véritables œuvres d’art, poussent à nouveau par grappes, exaltés d’entreprendre chaque jour de rendre la presse un peu meilleure. Sur Instagram, croissent des comptes éducatifs visant à déconstruire les mentalités sur le long terme. Dans les rues, la colère des femmes est placardée, inévitable. Tant d’initiatives voient le jour et occupent tous les fronts, tous les espaces pour libérer les paroles et faire changer les choses. L’héritage des Riot Grrrl laisse ses traces dans des groupes politiques semblables nés par la suite, que ce soit dans la création des Ladyfest dont le succès mondial témoigne du nombre de personnes qui ont envie et nécessité de ce genre d’espace, ou Comme Nous Brûlons qui s’installe à la Gare des Mines et propose un panel d’activités réunissant des concerts, des expositions, des conférences ou encore des ateliers pratiques. Ou dans la naissance d’associations comme This Is A Riot, qui, à l’instar des Riot Grrrl, organisent des évènements mêlant musique, politique et partage de savoir-faire. Ou encore le groupe de punks russes Pussy Riot, dont les esclandres féministes leur auront valu des peines de prison.

Si les Riot Grrrl sont bien implantées dans la culture musicale et féministe américaine et anglaise, en France, elles font encore partie de ces secrets d’histoire accessibles qu’aux plus curieux·ses. Pourtant, à travers tout l’Hexagone, résonnent encore des triples R, rugissements politiques dont les fidèles guitares chantent toujours les notes de la révolution. Le punk féministe, queer, anti-raciste et anti-capitaliste est bien vivant, et les fidèles toujours assidu·es. S’il n’est pas évident de tracer un portrait précis de la scène punk féministe d’aujourd’hui, pour les raisons inhérentes au punk et à l’undergroud, il est toujours possible de citer quelques descendantes, qui font encore exister cet ovni indispensable à la lutte pour l’égalité : parce que la musique est un conducteur incontestable, l’électricité d’une note, d’une phrase, aura toujours une influence inestimable sur l’auditeur·rice. Des groupes comme Gomme, Les Vulves Assassines, Trholz, Judith Judah, Radical Kitten, Poumon, God Save the Chicks, Decibelles ou Vėrsįnthë99 (qui nomment même un de leurs titres « Riot Grrrl ») font vivre encore un punk féminin et sans tabou. Et portent toujours avec rage et ferveur le slogan bouillant, « Revolution Girl Style Now ».

*Lauren Martin dans son fanzine you might as well live #4 (date inconnue) reproduit dans cette compilation de Mimi Nguyen.

Image à la Une : Cover du premier album des Bikini Kill, Revolution Girl Style Now