Dimanche 14 février 2021, Frédérique Vidal, ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche, a déclaré sur CNews vouloir demander une enquête au CNRS sur « l’islamo-gauchisme » dans les universités. Ce faisant, elle illustrait parfaitement un système fébrile qui tente à tout prix de maintenir ses structures de pouvoir. Depuis, les attaques contre des chercheur·ses en études décoloniales et de genre se multiplient, au sein de l’université mais aussi sur les réseaux sociaux, de manière extrêmement violente. Retour sur les enjeux et conséquences de ces propos.

Je pense que l’islamo-gauchisme gangrène la société dans son ensemble et que l’université n’est pas imperméable, l’université fait partie de la société. (…) Ce que l’on observe dans les universités, c’est qu’il y a des gens qui peuvent utiliser leurs titres et l’aura qu’ils ont, ils sont minoritaires (…), pour porter des idées radicales ou pour porter des idées militantes.

Frédérique Vidal

Déjà fin novembre 2020, la ministre mettait à mal la liberté de la recherche avec l’adoption de la LPR (Loi de programmation de la recherche), allant vers toujours plus de compétition, de précarité des postes et de privatisation de l’Université. Comme si ce n’était suffisant, Frédérique Vidal s’est également lancée depuis février dans une chasse à une idéologie chimérique qui « gangrènerait » les institutions : « l’islamo-gauchisme ». Or il ne s’agit pas d’une expression employée au hasard mais qui est bien au contraire attachée à de criantes connotations. Le terme est né dans les milieux de droite et d’extrême droite au début des années 2000, élément à part entière de la sémantique d’Eric Zemmour, Marine Le Pen mais aussi d’un flot de personnalités centristes ou de centre-gauche : Manuel Valls, Caroline Fourest… Il témoigne de la peur et l’inconfort d’un pan de la société qui possède le pouvoir culturel, économique, social, de voir ses intérêts menacés par des jeunes et des chercheur·ses qui dépoussièrent les livres d’histoire et proposent de nouvelles interprétations de centaines d’années d’esclavage, colonisation, racisme, sexisme, homophobie, transphobie, etc.

La CPU (Conférence des présidents d’université), dans un premier communiqué, puis le CNRS se sont désolidarisés de l’annonce de la ministre. Une partie du monde de la recherche s’est également indignée des paroles de Vidal, lançant même une pétition pour demander sa démission, signée à ce jour par 23 644 personnes. C’est une mobilisation vive qui a traversé la deuxième partie du mois de février, sur fond d’amertume, car il est important de souligner que Frédérique Vidal n’est pas une voix isolée. Sa déclaration n’a rien d’une dérive hasardeuse mais elle est bien symptomatique d’un durcissement des positions de La République en marche (LREM). L’adoption en première lecture, par l’Assemblée nationale, de la loi sur « les principes de la République » contre les séparatismes, en est l’exemple criant. En outre, le Sénat a encore durci le texte et adopté le 6 avril dernier une disposition interdisant l’exercice de la prière à l’université, afin d’en empêcher la pratique « dans les couloirs ». Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, a également apporté son soutien à la ministre. Ces positions sont bien la face visible de tout un système à l’œuvre. Parler en ces termes un jour de grande audience sur une des chaînes d’information françaises mainstream les plus importantes est une manifestation de la volonté délibérée du gouvernement de menacer les paroles dissidentes au savoir institutionnel, mais aussi l’aveu grinçant d’un système encore profondément ancré dans des mécanismes de colonialité.

À ce sujet, la revue Ballast publiait quelques jours avant la déclaration de Vidal un entretien pour le moins édifiant avec la chercheuse Rachida Brahim. Elle a travaillé, lors de sa thèse de doctorat, sur des crimes racistes commis en France continentale entre 1970 et 1997, dont elle a tiré un livre, La race tue deux fois. Elle y affirme : « L’Université, c’est l’École. Et c’est d’abord une institution étatique au même titre que la Police ou la Justice. Elle fait ce que l’État attend d’elle. »

Postcolonial et gender studies, entre méconnaissance et désaveu

Les postcolonial et gender studies sont apparues aux États-Unis et se sont diffusées dans le monde anglo-saxon depuis déjà près de quarante ans. Les échanges entre l’Amérique et l’Europe ont été nombreux dans le domaine et les recherches n’ont pas été unilatérales. Pourtant la France, dans sa majorité, fait barrage à ces mouvements de recherche et d’enseignement, mettant un point d’honneur à décrédibiliser tous les courants de pensée qui y sont rattachés. Si des universités comme Paris 8 sont, depuis maintenant une cinquantaine d’années, un bastion des luttes sociales et des recherches décoloniales et de genre, elles restent marginales dans le panorama universitaire français, comme le souligne très justement le chercheur Sam Bourcier à propos des études queers. Ce que la déclaration de Jean-Michel Blanquer en octobre dernier démontre bien :

« Il y a un combat à mener contre une matrice intellectuelle venue des universités américaines et des thèses intersectionnelles qui veulent essentialiser les communautés et les identités, aux antipodes de notre modèle républicain qui, lui, postule l’égalité entre les êtres humains, indépendamment de leurs caractéristiques d’origine, de sexe, de religion. C’est le terreau d’une fragmentation de notre société et d’une vision du monde qui converge avec les intérêts des islamistes. Cette réalité a gangrené notamment une partie non négligeable des sciences sociales françaises. »

La référence constante à l’islam, à laquelle désormais nous sommes bien habitué·es dans le discours public et politique, au-delà de donner à voir une société pétrie d’islamophobie et de racisme, est un non-sens absolu. Assimiler « les intérêts islamistes » à des courants de pensée qui ne revendiquent rien d’autre qu’une lecture de l’histoire et des sciences humaines et sociales à la lumière de la pluralité des réalités qui la composent est donc, en plus d’être extrêmement grave, une ineptie totale. C’est l’expression d’un vieux monde qui refuse de voir la multiplicité des expériences et des vécus, une conception du milieu universitaire qui, au nom d’une sacro-sainte impartialité et objectivité de la recherche, préfère se fourvoyer dans un modèle universaliste périmé et problématique plutôt que de laisser la place à de nouvelles voix qui demandent haut et fort d’être entendues. Et elles ne sont pas seules mais accompagnées de mouvements sociaux qui mobilisent une bonne frange de la jeunesse. Encore à cet égard, Rachida Brahim explique :

À différentes reprises, j’ai expérimenté dans le milieu universitaire ce que d’autres vivaient dans le milieu judiciaire, à savoir la difficulté, voire l’impossibilité, à faire admettre l’existence de la racialisation et de sa violence. Cette mise en abyme, je l’ai vécue lors de ma soutenance de thèse : mon directeur de thèse et le président du jury m’ont expliqué que j’étais “hors-sujet”. D’après eux, le fait que je sois moi-même d’origine algérienne m’aurait empêchée de prendre de la distance avec le sujet.

Rachida Brahim

Tous ces mécanismes de maintien du savoir institutionnel hégémonique permettent à des élites – pour la plupart blanches et bourgeoises – d’exercer le pouvoir en dépit du caractère dépassé du contenu de ce que l’on enseigne : pourquoi les études de genre, les études post-coloniales dérangent-elles tant ? Parce qu’il est plus confortable de continuer à étudier Kant, Freud, le général De Gaulle, sans esprit critique ou confrontation avec des théories actualisées. De nous dire que Jules Ferry est un brave homme qui a fondé l’école de la République alors même qu’il était un des fervents partisans de la colonisation. Pourquoi ne pas oser lire le travail de Frantz Fanon sur la colonisation, celui d’Aimé Césaire ou encore d’Edward Saïd sur l’orientalisme et la littérature ? Pourquoi ne pas étudier davantage Angela Davis, bell hooks ou Judith Butler ? Ou encore Goliarda Sapienza, Maryse Condé, Toni Morrison pour le monde anglo-saxon, dont la littérature et les récits de vie sont brillants et éclairants pour la littérature féminine du XXe siècle ? Pourquoi faut-il attendre 2018 pour avoir au programme du concours de l’ENS, un des quelques réservoirs des élites françaises, une seule femme vivante au programme de littérature, Annie Ernaux ? Idem pour les programmes de l’agrégation. La liste est longue. Les auteur·rices ne sont pas inexistant·es, iels sont occulté·es par les institutions et le pouvoir mais font pourtant partie de nos panoramas culturels ; une brève réflexion épistémologique permettrait de s’en rendre compte.

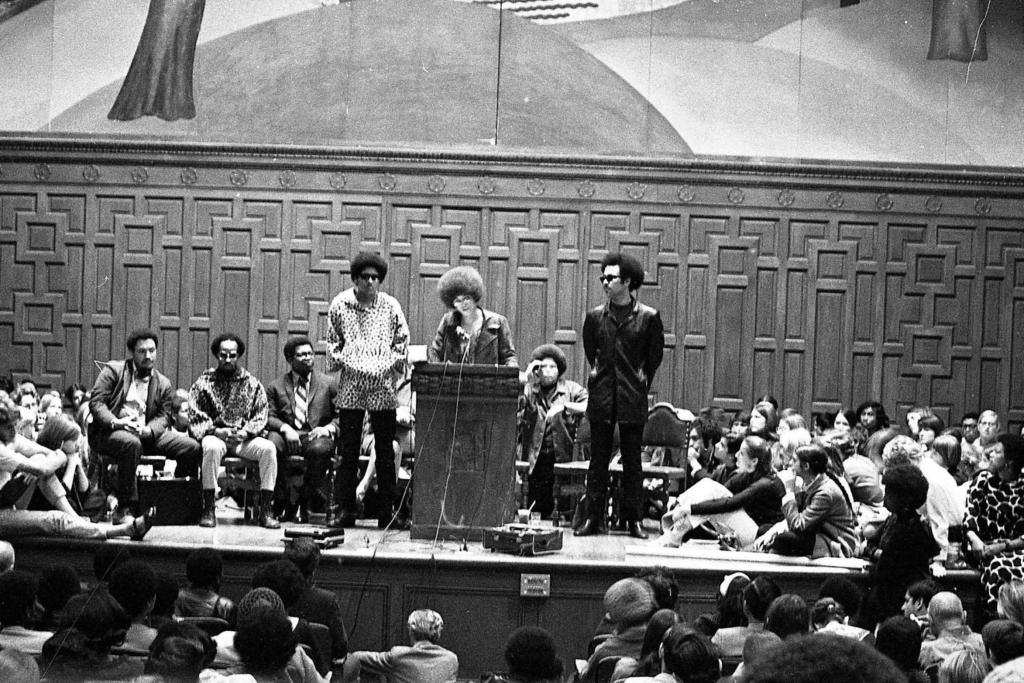

© Duke Downey/ The Chronicle 1969

La fabrique du savoir comme hégémonie culturelle

Le projet républicain universaliste tel qu’il est conçu par Blanquer ou Vidal et tel qu’il s’est construit, à savoir sur la colonisation des savoirs et des corps, est une impasse que refusent de voir celles et ceux qui nous dirigent. Comment peut-on prétendre à une « école de la République » quand les livres et les cours ne racontent que l’histoire d’une partie de la société – qu’il serait d’ailleurs sage de cesser de désigner comme majorité en opposition à des groupes subalternes qui sont loin d’être minoritaires ? Voilà le cœur du problème : une nation, un État et une institution scolaire qui racontent l’histoire et la culture d’une minorité qui se croit majorité, mais qui possède les instruments du pouvoir et le capital pour les mettre en œuvre.

Jules Ferry et l’école républicaine, c’est le serpent qui se mord la queue, c’est un système qui tourne sur lui-même et qui ne trouvera jamais une issue satisfaisante puisqu’il porte intrinsèquement les structures de l’hégémonie, de la hiérarchie, du colonialisme. C’est également le manque de prise en compte de la multitude des identités et des histoires dans le récit national. « Un projet de société qui refuse de prendre au sérieux ce que disent les personnes qui expérimentent la violence dans leur chair est un projet voué à l’autodestruction » affirme Rachida Brahim. Il y a une perpétuelle dé-légitimation des savoirs subalternes dans le discours institutionnel et étatique. Cet acharnement à la marginalisation des études culturelles, de genre, post-coloniales à l’université est une normalité en France, à laquelle s’ajoute très souvent la doxa selon laquelle les notions de sciences sociales nées aux États-Unis n’auraient, en raison d’un passé colonial différent, pas de pertinence pour la recherche française. L’Europe et la France, a contrario, auraient une histoire autre qui ne mériterait pas l’application et l’usage de tels concepts. C’est faire pourtant preuve, au mieux d’une ignorance profonde, au pire d’une violence idéologique délibérée que d’imaginer cela. C’est nier les crimes commis par la France, un des plus grands empires coloniaux du monde occidental jusqu’à aujourd’hui – et non jusqu’en 1962, comme le discours officiel nous le fait croire. L’exemple de la Nouvelle-Calédonie l’illustre parfaitement.

Un contre-feu médiatique qui masque les réelles urgences

Quand Frédérique Vidal parle « d’aura », l’emploi des termes, là non plus, n’est pas anodin. Cette dite « aura » se traduit par du harcèlement extrêmement violent à l’université, dans la majorité des cas commis par des hommes blancs cisgenres qui profitent de leur statut universitaire, de leurs privilèges intellectuels et professionnels pour harceler les étudiant·es. En plein scandale #sciencesporcs et dans l’urgence de la précarité étudiante exacerbée par la situation sanitaire et sociale liée au Covid-19, Frédérique Vidal déplace le discours de manière spectaculaire en maquillant une réalité grave et en l’assignant à des groupes de personnes, des courants de pensée et en particulier une religion. Les stigmates sont toujours les mêmes et les failles du système sont sciemment niées. Pourquoi lancer des polémiques sur le militantisme alors même que le système dont nous parlons est pourri de l’intérieur par des histoires sans fin de violences et de harcèlement ?

Parlons, par exemple, d’Olivier Duhamel (politologue visé par des accusations d’inceste, ndlr), du président de la fac de Tours accusé d’harcèlement moral et sexuel, de Camille Zimmermann qui arrête sa thèse à l’université de Lorraine parce que harcelée et manipulée, et son amie qui se suicide, ou encore de Thomas Branthôme, accusé de harcèlement et d’agressions à l’Université de Paris, mais aussi des violences sexuelles à l’ENS de Lyon, dénoncées publiquement par les étudiant·es depuis le 25 février dernier. Parlons, en somme, des centaines de personnes qui se font harceler, agresser, humilier chaque année dans les universités françaises. Encore ici, la liste est longue et il semblerait que ces aura-teurs étaient bien des titulaires, en poste, ni islamistes, ni gauchistes, ni même insérés dans les études post-coloniales. Ce sont des personnes que le système a remerciées en leur offrant des postes de pouvoir, professionnels, intellectuels et culturels.

À l’inverse, très régulièrement, des chercheur·ses en études culturelles, décoloniales ou de genre sont harcelé·es, agressé·es, évincé·es pour leurs positions académiques et politiques : Nahema Hanafi, maîtresse de conférences en histoire moderne à l’université d’Angers, menacée sur les réseaux sociaux pour son travail de terrain sur des cyber-escrocs d’Afrique de l’Ouest dans une perspective décoloniale et violemment harcelée au sein de la recherche, ou encore Nonna Mayer, cible de « l’Observatoire du décolonialisme et des idéologies identitaires », groupe de chercheurs de droite et d’extrême droite, pour ses travaux sur l’islamophobie et écartée du poste de la présidence de la Fondation nationale des sciences politiques à la succession de Duhamel car jugée trop proche des thèses décoloniales et intersectionnelles.

Les propos de Vidal sur l’islamo-gauchisme ont eu un impact important et grave : depuis, se succèdent harcèlement, violences et menaces redoublées envers certain·es chercheur·ses. Un communiqué de la Commission de géographie féministe du CNFG le 22 mars 2021, en soutien à Rachele Borghi, géographe elle aussi visée par des attaques violentes pour ses travaux sur les questions queers et féministes, le souligne :

« Depuis plusieurs semaines, les propos répétés de Frédérique Vidal, qui prétend que l’université et la recherche publique françaises sont “gangrénées” par un supposé “islamo-gauchisme”, ont déclenché de nombreuses attaques, individuelles et collectives, contre des collègues et leurs travaux. Ces attaques, qui devraient se limiter à des débats d’idées, dérivent dangereusement vers des dénonciations calomnieuses de la part de certaines personnalités universitaires qui se servent des privilèges que leur accordent à la fois leur statut dans le monde académique et leur notoriété liée à la multiplication de prises de parole dans la sphère, pour simuler un débat scientifique alors que dévoyant toute rigueur scientifique. »

L’enjeu est celui-là, Madame Vidal. L’université française est gangrenée par un savoir hégémonique qui refuse de se remettre en question et d’ouvrir des nouveaux champs d’études, elle est gangrenée par les harceleurs moraux et sexuels. Elle est aussi gangrenée par la précarité et la pauvreté étudiante, des réalités violentes au regard desquelles votre déclaration hors-sol est un énième outrage insupportable.

Image à la une : Université Sorbonne Paris © Stan Madoré