Qu’il soit sereinement accepté ou mal imposé, le confinement exacerbe notre réflexe de l’écran : on facetime ses proches, on follow les chaînes d’info, on scrolle sur twitter – et puis on se regarderait bien un film. L’expérience collective de la salle obscure n’étant temporairement plus d’actualité, il nous faut nous replier sur un cinéma domestique. Malgré ces temps anxiogènes et incertains, c’est l’occasion de mobiliser d’autres imaginaires, d’élargir les murs, et de penser différemment cette étrange expérience de la pandémie.

Si les visions apocalyptiques et destructrices au cinéma nourrissent notre imaginaire en confinement, il semble important de se pencher sur des transformations plus discrètes. Des mondes différents, des confinements singuliers et des ambitions cinématographiques se distinguent selon nous du registre classique de la contamination et du film de fin du monde. Les métamorphoses désignent les étapes subtiles d’une transformation en profondeur, comprenant chacune ses singularités et ses complexités. Quels échos du contaminé et du contagieux pouvons-nous trouver au cinéma ? Quels futurs nous proposent les cinéastes du post-catastrophe ? De la première vis dans l’engrenage à la transformation complète de la machine, le cinéma est un art qui peut redonner l’infinitude de leurs possibilités à chaque étape des bouleversements et ainsi faire parler le contemporain.

Nous sommes conscients des ressources qu’impliquent le ton et la position adoptée ici : replacer les différentes formes d’art et de divertissement au cœur de ces moments est un privilège. Plus que jamais, c’est en fait un devoir de vivre ses privilèges de manière intelligente, pour tirer des leçons de cet épisode et anticiper un après plus juste. Voici donc une liste non-exhaustive d’œuvres qui s’amusent à repenser notre rapport au monde nouveau qui émerge. Le confinement cinéphile de Manifesto XXI est (on l’espère) une manière d’exorciser nos doutes.

Les métamorphoses

Avec le corps métamorphosé, l’horreur se trouve dans le « c’est trop tard ». Depuis Frankenstein (Mary Shelley, 1818) le body horror a fait du chemin en passant dans les mains de David Cronenberg ou de Junji Ito. Accident scientifique, virus, occulte parfois, le cinéma permet un autre regard sur la transformation de l’organisme et des désirs.

- La Mouche (The Fly), David Cronenberg, 1986, 96 minutes

« Est infra-mince ce qui est à peine perceptible, à peine repérable, ce qui représente une différence infime et singularisante », dans cette définition empruntée par Thierry Davila à Marcel Duchamp, on peut entendre le bourdonnement d’une petite mouche, son invisible mouvement. Cronenberg donne au tout petit, au fragile, une capacité transformatrice, voire destructrice.

- Cléo de 5 à 7, Agnès Varda, 1962, 90 minutes

Varda filme le temps, elle le saisit, le fige et le transmet. Cléo, poursuivie par une menace invisible, le fuit, car le temps peut dégrader, abîmer, transformer. Mais dans le temps, Cléo apprend à regarder, et Varda saisit en une heure et demie ce que certain.e.s cherchent toute une vie.

- Ginger Snaps, John Fawcett, 2000, 108 minutes

Inconfortable, drôle et sauvage sans être effrayant: le loup-garou est féminin et se calque sur le cycle lunaire des menstruations. La puberté coïncide avec la transformation lente du corps et la naissance d’un désir féminin animal : « Je ressens cette douleur et je pensais que c’était pour le sexe, mais c’est pour tout déchirer en morceaux. » Le film fête ses 20 ans cette année, c’est l’occasion d’aller faire un tour du côté de ce teen movie sanglant.

- Frissons (Shivers), David Cronenberg, 1975, 89 minutes

Dans un complexe luxueux au Canada, un médecin développe un parasite défini comme « une combinaison de maladies aphrodisiaques et vénériennes qui, espérons-le, transformeront le monde en une orgie sans fin. » On vous laisse imaginer la suite.

- Grave, Julia Ducournau, 2016, 99 minutes

Le cannibalisme comme métaphore du passage à l’âge adulte : Grave a éclaboussé le cinéma d’auteur français de malaise et de sang. Pour le personnage principal, Justine, la transformation est intérieure et vite acceptée, comme on accepte un fardeau familial. L’appétit est ici charnel et sexuel : pourquoi ne pas manger les autres lorsqu’on les désire ?

- Pulse (Kairo), Kiyoshi Kurosawa, 2001, 119 minutes

Devant un film de Kiyoshi Kurosawa le malaise vient de la vérité hors-cadre qu’on devine. Dans Pulse, la contagion prend ses racines dans le World Wide Web et le virus technologique : l’idée du fantôme propre à la culture japonaise, et qui n’est pas sans rappeler Ringu (1998), hante les méandres de la solitude dû à la sur-connection, à l’illusion des rapports humains recherchés sur les chat rooms. D’un ordinateur à l’autre, le virus ordonne le suicide en utilisant des images de figures seules et recluses comme un signalement de la détresse de toute une génération. Le danger se trouve dans le regard et la réalisation de notre propre détachement du monde urbain.

À l’intérieur

Le repli à l’intérieur se produit en opposition à l’extérieur : la frontière entre ces deux espaces se renforce lorsque l’un des deux constitue la menace. Nombre de dérives psychologiques et sociales guettent lorsqu’intervient le confinement. En huis clos, seul ou en collectif, le cinéma explique, décortique et rassure sur les possibles de l’enfermement. On évite donc, entre autre, une retraite d’écrivain en famille ou la sangria préparée par les voisins.

- Climax, Gaspard Noé, 2018, 98 minutes

À l’intérieur, une meute qui suit instinctivement les pas d’une dernière danse : la transe est technique, le corps en tension, les styles se confrontent. Sous un drapeau français en glitters, on imagine presque un vivre-ensemble républicain trop kitsch pour être vrai. Mais dans la sangria, il y a la pastille rouge : comme les pilules de Matrix, la substance dévoile. Elle révèle la vérité sur le collectif, la rage, l’incontrôlable : l’humain dans ses pires instincts. « L’enfer c’est les autres », alors venez danser dans les flammes.

- Midsommar, Ari Aster, 2019, 138 minutes

L’horreur est dans les fleurs. En cette période de quarantaine, on s’imagine perdre pied, sombrer dans la folie, on peut ressentir un sentiment de dissociation. C’est ce que provoque Midsommar, tant le trouble cognitif qu’il crée entre la beauté et l’horreur, une impression de grand air et un enfermement le plus total, est puissant. Le confinement ne se passe pas toujours entre quatre murs, et la prison mentale est le plus terrible des poisons. On pense au Sacre du printemps de Stravinsky, dans tout son art de la dissonance et du sacrifice.

- It Comes At Night, Trey Edward Shults, 2017, 97 minutes

Une épidémie mortelle et hautement contagieuse a pris soin de débarrasser le monde de toute forme d’organisation sociétale, forçant une famille à se réfugier en forêt pour éviter tout contact avec autrui. Le danger ne vient cependant pas de la deuxième famille qui cherche refuge, mais du deuil, de l’angoisse, de la méfiance obligée de tous envers tous. Trey Edward Shults nous balade doucement à la rencontre de toutes ces émotions puissamment humaines en évitant tous les clichés du genre.

- Cabin Fever, Eli Roth, 2002, 94 minutes

Traduisible en « sentiment d’enfermement », le cabin fever fait référence à l’irritabilité claustrophobe ou à l’agitation ressentie lorsqu’une personne ou un groupe est coincé.e dans un endroit isolé ou dans des locaux confinés pendant une période prolongée. Étrangement, le premier long-métrage d’Eli Roth ne traite qu’en surface ce thème cher au cinéma d’horreur, mais nous laisse rire des réactions absurdes de ses personnages, 5 jeunes américains qui se retrouvent dans un chalet reclus pour prendre quelques jours de vacances. Une intoxication transforme les victimes en plaies sanglantes. On est surpris du manque de solidarité et du niveau de gore atteint par le film notamment lors d’une scène de décapitation peu commune. Ça reste tout de même très drôle, un peu nanar, et on y reconnaîtra des paranoïas post-épidémie du type « Karen a peut-être utilisé ce bol, je n’y toucherai pas ».

- The Lighthouse, Robert Eggers, 2019, 110 minutes

Cela fait deux fois que Robert Eggers se prend pour une sirène et nous chante l’amour du cinéma de genre : la première fois date de 2015 (The Witch) et le pari était superbement réussi, la deuxième avec The Lighthouse (présenté à la Quinzaine des Réalisateurs en 2019). C’est la folie des marins qu’il nous raconte ici, dans un huis clos pluvieux qui sent le gasoil et épaulé par les performances extraordinaires de Willem Dafoe et Robert Pattinson. D’une intensité prodigieuse, The Lighthouse fait monter la pression de l’enfermement sans jamais s’essouffler et nous laisse grelottant de froid, à chercher en vain la lumière.

- La Chose (The Thing), John Carpenter, 1982, 109 minutes

Film culte dès sa sortie en salle en 1982, La Chose traite tout aussi bien des comportements liés à l’enfermement que des transformations sans fin de l’organisme. Une base de recherche en Antarctique, une forme de vie extraterrestre métamorphe, l’isolation des scientifiques : le corps étranger est horrifique dans sa rapidité à imiter l’humain.

Renaissance.s

Une situation post-apocalyptique n’appartient qu’aux survivants, laissés orphelins d’une société et d’un système qui n’ont préservé que l’abîme d’eux-mêmes. La destruction est donc le point de départ, et permet une dialectique entre ce qu’il reste et ce qui a été. De là, les personnages sont souvent déchirés entre le souvenir du monde pré-apocalypse et le besoin de survivre au milieu d’un environnement hostile. Les codes de l’horreur politique et sociale sont récurrents : les zombies (figures d’une socialisation impossible et codifiée), les catastrophes nucléaires (traumatisme post-Hiroshima et Tchernobyl), ou les épidémies constituent des trames narratives permettant une remise à zéro partielle, laissant le spectateur errer lui aussi dans un monde qui n’a que vaguement le visage de celui qu’il connaît.

Terrains vagues : le post-apocalypse

- La Jetée, Chris Marker, 1962, 28 minutes

« De ce dimanche, l’enfant dont nous racontons l’histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté le long de la jetée, et un visage de femme. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. » Sur les premières photographies du film se posent ces mots. Les mots et les images comme mémoire d’un monde disparu, un instinct de survie pour poursuivre la recherche d’une dernière trace de douceur et de vie.

- Planet Terror, Robert Rodrigues, 2007, 106 minutes

Ce film peut être résumé par l’image de Rose McGowan en icône de l’apocalypse, offrant un ballet aussi violent que jubilatoire, rythmé par les tirs de sa jambe mitraillette et le son guitare de Rodrigues : quintessence de la série B.

- La Route (The Road), John Hillcoat, 2009, 119 minutes

Adapté du roman de Cormac McCarthy (2006), La Route constitue un exemple parfait de post-apocalypse où les héros (un homme et son fils en quête de soleil) n’ont de cesse de se heurter à l’absence d’ordre et de morale (occidentale, certes). Dix ans plus tard, le film célèbre toujours autant l’humanité et l’amour paternel au milieu des cendres et de l’anthropophagie. Retournons-y, inlassablement.

- Le Temps du loup, Michael Haneke, 2003, 114 minutes

« Mais qu’est-ce que vous voulez abandonner ? Vous êtes le gardien de l’ordre ici Monsieur Koslowski ? Et pourquoi, parce que vous avez un pistolet dans la poche ? » Loin d’être au niveau des claques que nous livre habituellement Michael Haneke, Le Temps du loup mérite qu’on s’y intéresse, pour une raison simple : le temps post-apocalypse n’est pas le genre favori du cinéma français, et le réalisateur autrichien réalise ici un film minimaliste qui se penche sur les dérives sociales d’un monde en désordre.

- Stalker, Andreï Tarkovski, 1979, 163 minutes

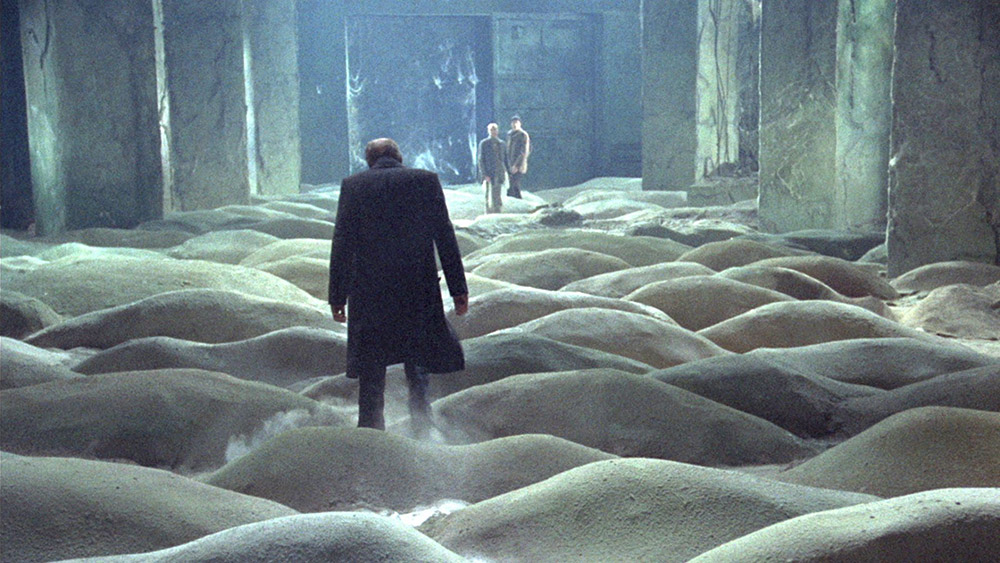

Interdit d’entrer dans la Zone, terrain détruit par ce qu’on devine être un accident nucléaire. Chef d’œuvre du génie Andreï Tarkovski, Stalker est plus souvent regardé comme un classique du cinéma d’auteur russe que du film de genre. Pourtant, de nombreux codes du post-apocalypse et de la science-fiction y sont omniprésents, et ce sont ces codes-là qui permettent l’impact philosophique du film. Cette œuvre présage aussi en un sens de l’accident de Tchernobyl, de l’effondrement de l’Union soviétique et de ses structures politiques et sociales. Un plus : il a été magnifiquement restauré en 2017.

Terre fertile : la mutation et l’utopie

- La Couleur de la grenade (Sayat Nova), Sergueï Paradjanov, 1969, 74 minutes

Il y a quelque chose dans cette œuvre du manifeste esthétique, d’un outil de transformation profonde à plusieurs échelles. Quelque chose de l’ordre de « l’avant », de « l’après » et d’un nombre infini de métamorphoses. La métamorphose de la vie du poète, fil rouge de l’histoire, celle aussi du cinéma, qui se déploie et se fragmente en tableaux de maître, la métamorphose du spectateur, pouvant se constituer un répertoire esthétique indélébile, la métamorphose par le sublime, le sacré. La métamorphose de la réalité, qui se distille en symboles et allégories, la métamorphose du temps, illustrée dans les mouvements de balanciers qui structurent les images. Mais c’est à chaque spectateur.rice d’y trouver la source de ses métamorphoses intérieures, perceptibles derrières les couleurs, les bijoux, les ornements, les voix et les chants. Les mouvements d’un ballet à l’échelle de l’humain (micro) et du monde (macro), dont les frontières sont redessinées par le sacré, laissant entrapercevoir l’infini. Le temps suspend son vol, « le monde est une fenêtre. »

- Les Garçons sauvages, Bertrand Mandico, 2018, 110 minutes

L’idée de « créer une nouvelle grammaire du désir », émancipée du régime politique hétérosexuel, patriarcal, colonial et capitaliste émise par le philosophe Paul B. Preciado, pose le désir comme acte de résistance, à travers la question du « désirer autrement ». Pour lui, et faisant appel aux théories de l’universitaire et autrice queer Teresa de Lauretis, ce désir passe par la création de nouvelles fictions et contre-fictions, notamment par le cinéma, véritable « technologie du genre ». Dans la pensée de De Lauretis, il y a un enjeu à « se saisir des technologies sémiotiques et des idéologies culturelles, pour élaborer de nouveaux sujets et de nouveaux modes de résistances ». Bertrand Mandico a cette capacité à créer des espaces de fiction au-delà de l’opposition entre nature et culture, entre les sexes, les genres, les gains, les pertes, les désirs et les rejets. Il crée dans Les Garçons sauvages un nouvel endroit de transformation, une « fiction dissidente », un espace où désirer autrement, où naître différemment, ou penser en dehors des cadres : un espace de résistance. Un espace de révolution cognitive, qui nous invite, comme le dirait Preciado, à nous « réunir collectivement en tant que corps vulnérable. »