La photographe américaine et militante lesbienne Donna Gottschalk est née en 1949 mais sa première exposition en Europe se tient actuellement à la galerie Marcelle Alix à Paris (à voir jusqu’au 20 mai). Intitulée Ce qui fait une vie, elle a été pensée par la galerie en collaboration avec l’écrivaine et théoricienne Hélène Giannecchini. Ce travail intime présente l’aperçu d’un monde jamais perdu, bien que largement méconnu.

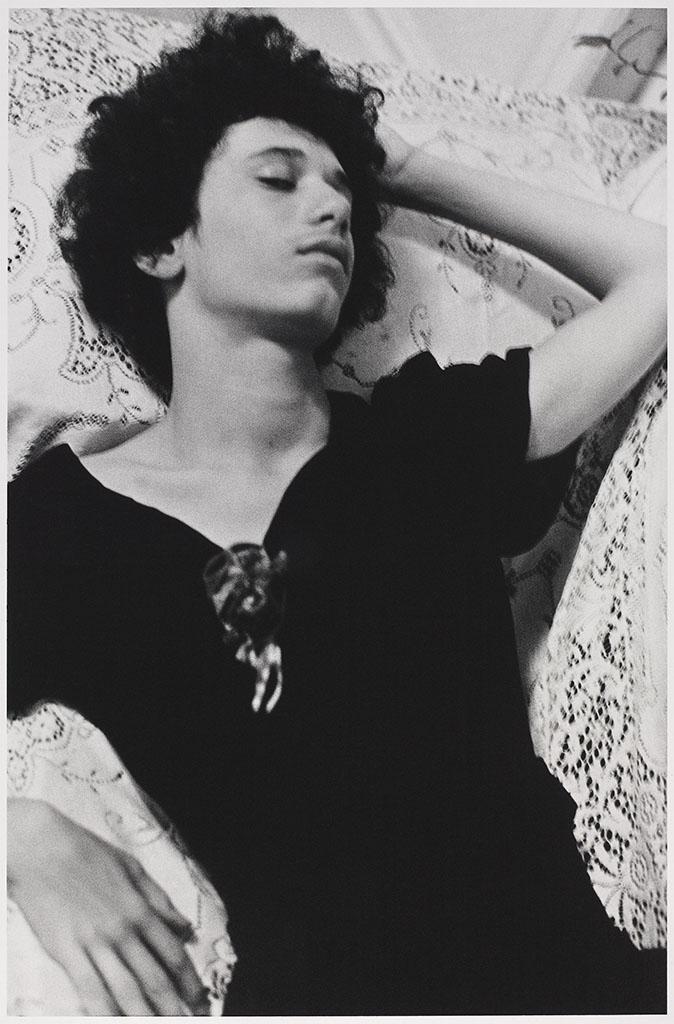

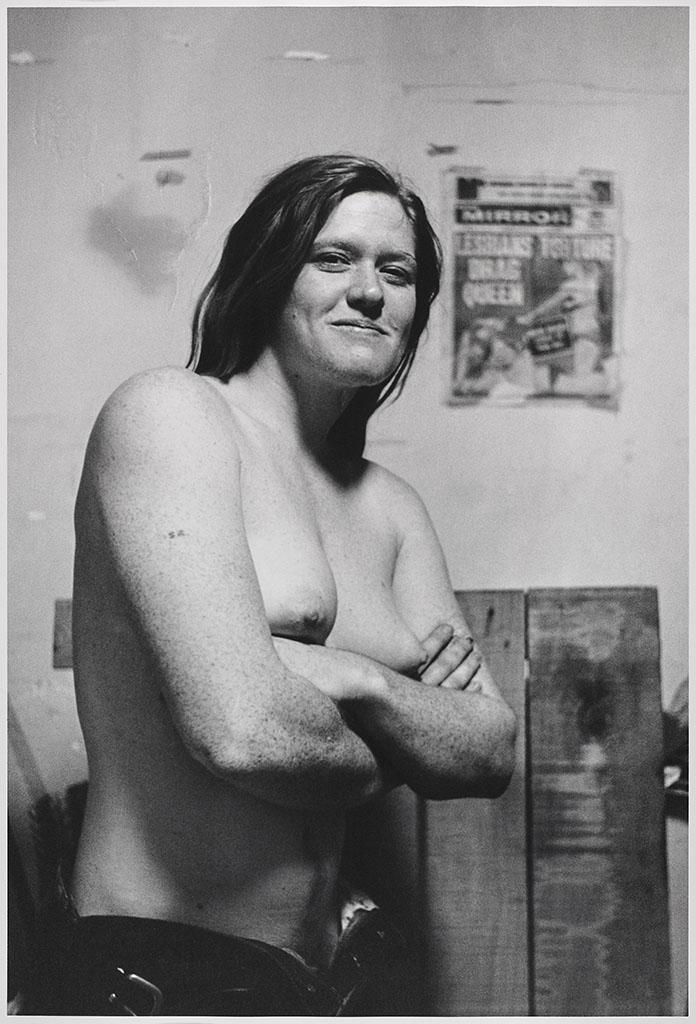

Dans les photographies de Donna Gottschalk, les bien-aimé·es de l’artiste travaillent, rient, se reposent. Iels parlent à quelqu’un·e hors champ. Iels ne regardent pas la caméra, ou quand iels le font iels sont capturé·es au milieu d’une phrase. Iels sont à l’aise, en amour, renforcé·es par les liens d’une communauté parfois incarnée par la présence des autres et parfois invisibles, mais toujours aussi forts. Ce ne sont pas des portraits pris comme des natures mortes, mais bien des extraits de vie en mouvement, avec toute la spontanéité, la surprise, l’échec et le désir qui en découlent. Grâce à sa maîtrise de la lumière et à son sens aigu du timing, Gottschalk produit des images qui reflètent fidèlement son monde et ses proches. Ce sont des personnes avec leur propre interprétation du bonheur dans une époque où il était beaucoup plus dangereux, voire inimaginable, d’y accéder.

Je veux ressembler à ce que je suis, mais je ne sais pas à quoi ressemble quelqu’un·e comme moi. Lorsque les gens me regardent, je veux qu’iels pensent – voilà une de ces personnes qui […] a sa propre interprétation du bonheur. C’est cela ce que je suis.

Lou Sullivan, c.1961-1969 (tiré de We Both Laughed in Pleasure: The Selected Diaries of Lou Sullivan, 1961-1991, Nightboat, 2019.)

Vers un queer kinship

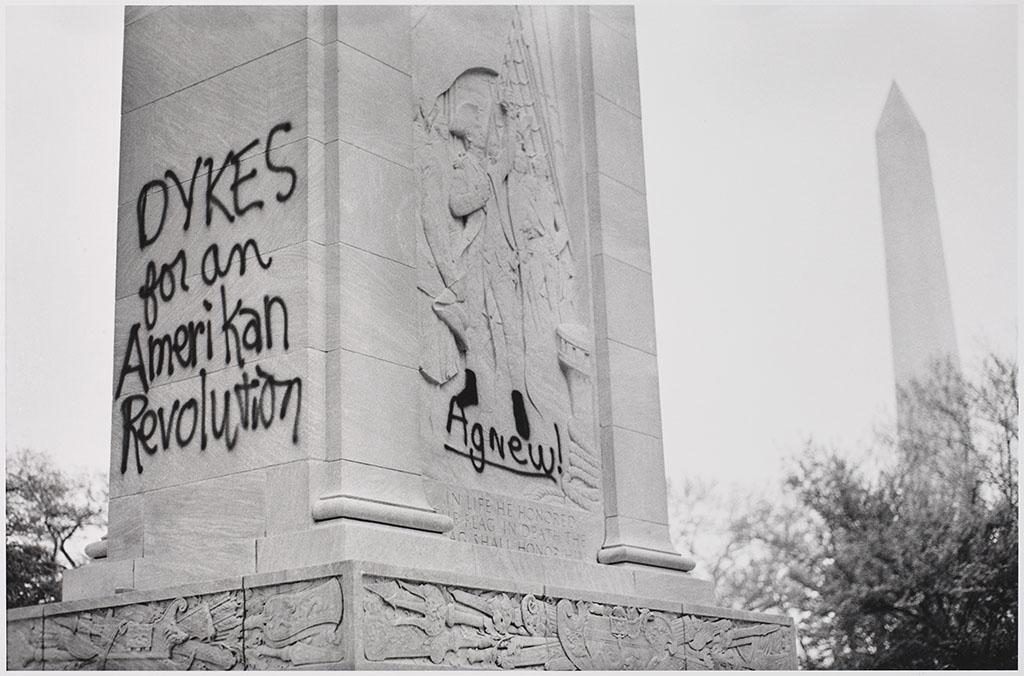

Ce qui fait une vie rassemble une trentaine de photographies, certaines provenant de son exposition à New York en 2019 et d’autres montrées pour la première fois. Beaucoup de ces œuvres datent des années 1970, quand Gottschalk militait avec le Gay Liberation Front ou bien l’organisation féministe radicale et lesbienne Lavender Menace. Ses opinions politiques et sa pratique artistique sont profondément enchevêtrées. Dans ses images, on peut voir sa sœur Myla à plusieurs stades de sa transition, ou sa meilleure amie Marlene, une butch dont la puissance se teinte parfois de timidité. Ces photographies s’intègrent dans une lutte pour le droit d’exister dans les canons de l’histoire de l’art, et d’exister tout court. Si Gottschalk n’a pas reçu la reconnaissance qu’elle mérite jusqu’à présent, c’est en partie parce qu’elle voulait protéger ses proches contre le monde hostile qui n’était pas prêt pour elleux. Mais c’est aussi que Gottschalk est issue de la classe populaire. Elle devait travailler pour gagner sa vie et ne pouvait donc pas être artiste à plein temps. Comprendre la difficulté et la violence dans laquelle ces images se sont situées est essentiel. En parler ne les limite pas au traumatisme vécu, au contraire, cela met d’autant plus en évidence le courage de ces personnes dans la beauté de leurs luttes, ainsi que le respect dont Gottschalk a doté leur représentation. Nous devons voir ces images pour ce qu’elles sont : joyeuses, douces, fières.

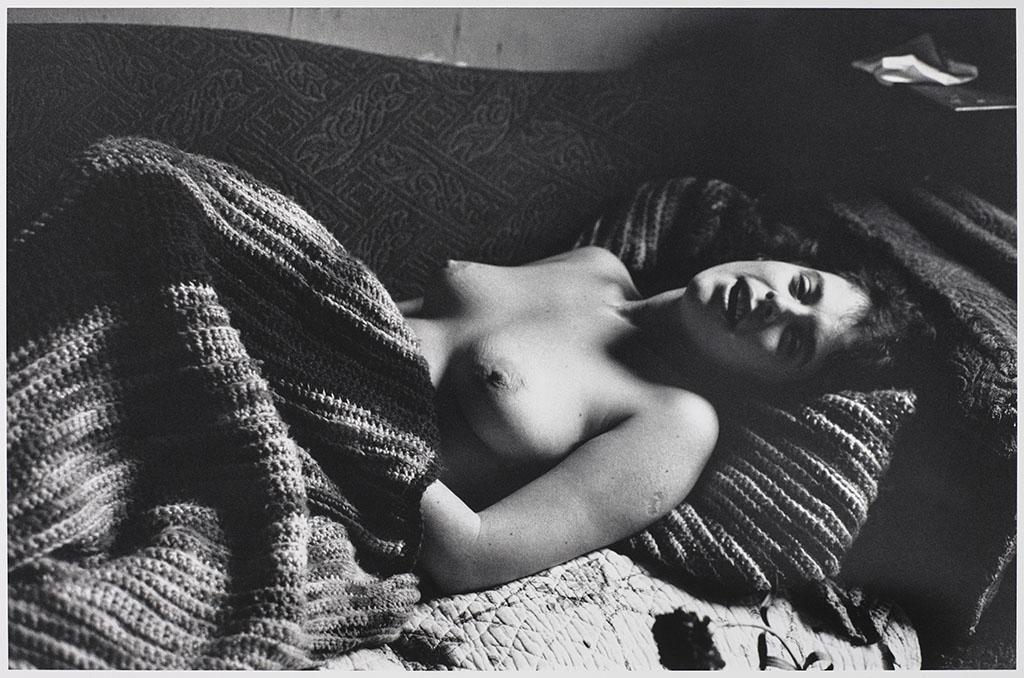

Dans la photographie intitulée Joan Biren, my lover E. 9th St. (1970), on trouve une figure allongée, torse nu, sur un canapé au soleil. L’amante éponyme – aussi appelée JEB – est photographe elle-même et célébrée pour son livre de photos, Eye to Eye: Portraits of Lesbians (1979). Sa bouche est ouverte dans une expression de plaisir ou de parole – peut-être les deux. Cette image aurait pu être tirée du film Nitrate Kisses (1991) de Barbara Hammer, une dédicace à l’amour queer en noir et blanc, dans laquelle le rituel de faire l’amour n’est ni fétichisé ni censuré, mais traité comme une tendre banalité. Les petits indices d’un romantisme ordinaire sont aussi présents dans cette image de Gottschalk : une rose partiellement coupée par le bas du plan, ou bien la marque de morsure sur le bras de l’amante. Aimer ainsi peut être aussi cliché que radical. C’est « une contemplation sentimentale en direction de l’altérité » , pour reprendre les mots de Cécilia Becanovic, co-fondatrice de la galerie, dans une conversation faisant office de communiqué de presse.

Cette image est associée à une autre, également présente dans l’exposition : c’est presque la même scène, mais cette fois un chien apparaît, couvrant parfaitement le sexe de JEB. C’est une prise sur le vif, un moment à la fois authentique et accidentel. Les animaux sont souvent présents dans les clichés de Gottschalk, ce qui montre à quel point l’idée de queer kinship ne s’arrête pas aux frontières anthropocentriques, mais englobe les non- et les au-delà d’humain·e·s, les espaces et les objets, les vivant·e·s et les mort·e·s – toustes celleux qui forment nos familles choisies.

Des archives mouvantes

La plupart des personnes queers, remarque Hélène Giannecchini, sont nées dans des familles straights. Cela signifie qu’une partie de leurs histoires est manquante et qu’il faut aller la chercher ailleurs. Des expositions comme celle-ci, qui fonctionnent comme des archives vivantes, servent à combler ces vides. Ça fait du bien de voir des représentations de personnes « comme nous ». Ça fait du bien d’apprendre que nous ne sommes pas seul·e·s, même si, comme l’a écrit Sam Bourcier dans un entretien pour le 5e numéro de la revue Censored, « tout a été fait pour nous déposséder de nos archives et pour séparer corps et archives » . Il faut donc investir dans une nouvelle façon de se souvenir, et de raconter nos histoires. Boursier précise : « pas la peine d’attendre que les gens soient morts pour dire qu’iels ont de la valeur et sont elleux-mêmes des foyers d’archives qui peuvent en produire. On peut aussi archiver les affects et les émotions. On fait de l’archive en simultanéité, dans le temps présent. » Le travail de Gottschalk est une archive qui bouge, qui brille. Elle n’est pas figée dans le passé, mais demande à être mise en contact avec les problématiques qu’elle traite dans ce qu’elles ont d’actuel afin d’observer et de célébrer, tel un état des lieux de nos luttes, des chemins parcourus. À partir de ceux-ci nous pouvons ainsi discerner ce que nous devons continuer à combattre.

Ces photographies soulignent la marginalisation en continu, jusqu’à aujourd’hui, des vies qui ne sont pas solubles dans l’individualisme, la straightness, la course au progrès, la gentrification, la normalisation des corps et le désir de possession qui annihile tout autre désir.

Hélène Giannecchini

De la même manière que les archives reviennent au présent et définissent l’avenir, le spectre des violences passées menace à tout moment de s’installer à nouveau. Le mois dernier, la police est descendue dans un bar féministe à Paris, une action méritant des comparaisons aux émeutes de Stonewall. Un an après Stonewall, une image circulait dans laquelle Gottschalk – vingt ans à l’époque – tient une pancarte sur laquelle on lit : « I’m your worst nightmare. I’m your best fantasy » (Je suis ton pire cauchemar. Je suis ton meilleur fantasme). De telles photographies et de tels événements parlent donc de leur époque tout en interrogeant le moment présent, et soulignent, selon Hélène Giannecchini, « la marginalisation en continu, jusqu’à aujourd’hui, des vies qui ne sont pas solubles dans l’individualisme, la straightness, la course au progrès, la gentrification, la normalisation des corps et le désir de possession qui annihile tout autre désir. »

La seule image explicitement violente dans l’exposition, Myla Gottschalk, gay bashing (1977) confirme la conséquence de cette insolubilité dans un ordre dominant. Dans un plan inhabituellement rapproché, comme une preuve quasi médico-légale, on voit le visage tuméfié de Myla. La photo est accrochée seule sur un mur blanc, un peu décalée du centre, comme un fragment qui fait référence aux lacunes qui l’entourent. Ces histoires nous hantent, on n’a pas besoin de les voir sur-représentées pour les connaître. Mais pourtant, c’est sous la lumière crue de la douleur que nous voyons ce qui compte, ce qui a compté. Le titre de l’exposition, Ce qui fait une vie, fait référence à l’essai du même nom de Judith Butler, dans lequel l’auteur·e écrit que la valeur d’une vie apparaît précisément quand sa disparition aurait de l’importance. C’est notre capacité à faire le deuil, à pleurer une perte, qui montre à quel point une vie – cette vie – nous tient à cœur. Les larmes, comme les photographies, nous permettent de nous souvenir.

Les amix comme les amant·e·s

Depuis son regard à la fois documentaire et participatif, Gottschalk traite ses amix comme ses amantes, en les mettant toustes sur le même plan affectif, en attribuant à chacun·e une valeur irremplaçable. En même temps, il y a une dimension plus large qui apparaît dans ces œuvres : celle du collectif. Une mère lesbienne avec son enfant, des militant·e·s faisant une sieste ensemble… Ce sont des relations à la fois politiques et affectives qui sont montrées ici, une sélection qui fait écho à celle de l’exposition collective Exposé·es au Palais du Tokyo, à propos de laquelle François Piron, son commissaire, nous confiait : « plutôt que de montrer des figures individuelles, nous montrons des réseaux, des affinités, des amitiés. » En 2019, Gottschalk participe déjà à une exposition collective chez Marcelle Alix, intitulée de l’amitié. Dans son travail, on trouve souvent la représentation de l’amitié et de la solidarité, ce qu’Hélène Giannecchini appelle « des liens que l’on invente pour se protéger et pour être libre. »

Cette façon de libérer l’intime, d’explorer et de reconstruire des structures affectives, peut servir à tout·e le monde. L’une des plus grandes joies que j’ai connues dans la queerness, et que le travail de Gottschalk me rappelle, est précisément cette invitation à tout transformer : les codes que nous suivons, les mots que nous nous attribuons et les façons dont nous (nous) aimons. C’est le plaisir d’être ensemble, de témoigner de la vie des autres, de se laisser surprendre par soi-même, d’inventer nos propres définitions du bonheur, et bien plus. C’est ce qui fait une vie.

Ce qui fait une vie, Donna Gottschalk, du 6 avril au 20 mai à la galerie Marcelle Alix, Paris. Des visites guidées de l’exposition sont proposées par Hélène Giannecchini, commissaire de l’exposition, tous les samedis du mois de mai à 15h.

Image à la une : Donna Gottschalk, Sleepers, Revolutionary Women’s Conference, Limerick, PA, 1970.

Toutes les images © Donna Gottschalk.

Relecture et édition : Anne-Charlotte Michaut