Pour la troisième année consécutive, Parallèle – Pôle de production international pour les pratiques émergentes donne la parole à de jeunes artistes avec l’exposition La Relève. Si le festival marseillais, installé depuis maintenant 11 ans, est plutôt dédié à la performance, au théâtre et à la danse, l’équipe s’attache depuis ses débuts à produire et diffuser le travail d’artistes visuel·le·s émergent·e·s, aux pratiques multiples et souvent transdisciplinaires. Cette année, c’est à la thématique « Habiter » qu’ont répondu les candidat·e·s. Le jury en a retenu 25, nous avons rencontré trois d’entre eux.

Sarah Netter

Diplômée de la Villa Arson, Sarah Netter a un faible pour les matériaux qu’elle chine, récupère et remodèle : tissus, rembourrage, grillages ou papier toilette. Elle s’intéresse de près au kitsch, aux motifs et à leur signification. À son travail s’articule une pratique de traduction de textes trans-féministes et décoloniaux.

Manifesto XXI – Comment as-tu choisi de répondre à la thématique « Habiter » ?

Sarah Netter : J’ai décidé de proposer une pièce existante, que j’ai repensée et continuée : je n’aime pas montrer deux fois la même chose, la récupération et la réhabilitation font partie de ma pratique. J’ai travaillé autour de la réappropriation d’archétypes des vêtements des années 90, des couleurs criardes, des archétypes sociaux, associés aux matières et aux couleurs. Ça faisait sens avec la notion d’habiter.

Tu travailles uniquement avec du matériel de récupération ?

Plutôt avec des matériaux du quotidien : j’utilise des tissus, toiles cirées, du papier toilette… C’est aussi l’idée de dépenser le moins possible, en récupérant ce que les autres vont jeter, des matériaux qui en sont à leur deuxième ou troisième vie. J’aime bien réunir et réutiliser les mêmes matériaux à chaque fois. J’aime aussi travailler avec tout ce qui est considéré comme des restes et des déchets, et en faire quelque chose d’un peu « pimpé ». J’ai beaucoup de mal avec les catégories, quand on parle de « matériaux nobles » ou de « haute couture ». Je ne comprends pas ces distinctions, c’est terriblement binaire.

La notion de modulable est importante pour toi ?

J’aime que tout soit désassemblable : sur ma sculpture, je peux enlever les tasseaux, les donner ou les réutiliser, je peux tout découdre et faire autre chose du tissu. D’ailleurs je n’aime pas l’idée de conserver mes pièces.

Pourquoi cette obsession pour les chouchous ?

J’adore les accessoires, et j’ai commencé à faire des chouchous pour les offrir autour de moi. Et quand j’ai vu l’histoire qui était associée à cet objet, à propos d’une chanteuse de discothèque qui leur aurait donné le nom « scrunchies » d’après son caniche, j’ai trouvé ça génial. J’adore le côté légende urbaine.

Le chouchou, c’est aussi quelque chose qui permet de créer du lien, et bien sûr, j’ai eu envie de poser la question : est-ce que c’est un truc de fille ? Tout remodeler, et créer cette créature difforme et un peu halloweenesque, afin que le chouchou ne soit pas dédié à une chevelure longue, comme on en a l’habitude.

Comment en es-tu arrivée à traduire des textes trans-féministes et décoloniaux ?

La traduction est un moyen de créer du sens, et de rendre accessibles des récits auxquels on n’a pas forcément accès. Je traduis de façon amatrice, c’est au Chili que j’ai commencé cette pratique, d’abord avec des textes autour de la dictature : des écrits que je n’avais jamais eu l’occasion de lire ni en français, ni en anglais. J’ai commencé à traduire les textes de façon assez rapide. L’idée est de produire vite du contenu afin qu’il puisse être augmenté par les personnes qui le souhaitent. Pour cette exposition, on réfléchit à faire une petite édition, des lectures ou des flyers à distribuer.

Comment ces traductions s’articulent-elles avec ton travail d’installation ?

Pour moi, ce n’est pas à mettre au même niveau : ça n’est pas moi qui ai écrit ces textes, je ne fais que traduire. Certains sont publiés dans des magazines comme Friction ou Trou Noir, mais ça pourrait presque être une pratique anonyme. Néanmoins, c’est très important pour moi d’être citationnelle : mon travail ne se fait pas tout seul, j’ai besoin de citer, d’alimenter ma réflexion.

Que penses-tu que Marseille puisse t’apporter ?

Je me sens extrêmement bien à l’idée de venir m’installer et travailler à Marseille. Il y’a tellement d’initiatives, je pense au SISSI club, à Southfrap Alliance, et même aux teufs dans les calanques : ça me semble un merveilleux endroit pour rencontrer des gens et ne pas dépenser trop d’argent. Mais j’ai conscience d’avoir le regard de celle qui arrive tout juste, et je ne me permettrais pas d’avoir un avis trop défini.

C’est quoi, être une artiste émergente en 2021 ?

Personnellement, j’ai la chance d’avoir commencé un contrat d’artiste chercheuse, et je conseille à tous·tes les jeunes artistes de tenter des DSRA : ce sont des diplômes de recherche en art. Pour la première fois, je suis payée pour ma pratique, et j’ai la chance de ne plus avoir besoin d’un travail alimentaire pour vivre. Est-ce que c’est ça, la différence entre l’émergence et ce qui se situe avant ? Avoir la chance d’être payé·e pour faire de l’art ?

Suivre Sarah Netter : Instagram

Silina Syan

Issue de la Villa Arson, Silina Syan utilise autant la photographie de mode que l’installation et la vidéo pour parler d’hybridation culturelle, d’identité et de transmission.

Manifesto XXI – Comment as-tu choisi de répondre à la thématique « Habiter » ?

Silina Syan : Mon installation est inspirée du comptoir d’une boutique à Nice, qui vend des tenues et des bijoux indiens, et qui est reliée à un salon de beauté. Hormis les restaurants indiens qu’on connaît bien, c’est le seul endroit à Nice où la communauté indienne habite l’espace public. J’ai déjà travaillé sur la diaspora indienne à Paris (par là j’entends aussi le Bangladesh, dont je suis issue, le Sri Lanka, ou le Pakistan), et sur ces espaces dans lesquels la communauté indienne se retrouve et devient visible, alors qu’elle est quasi-inexistante dans les médias, la sphère publique ou culturelle. Cette notion d’habiter l’espace public m’intéresse.

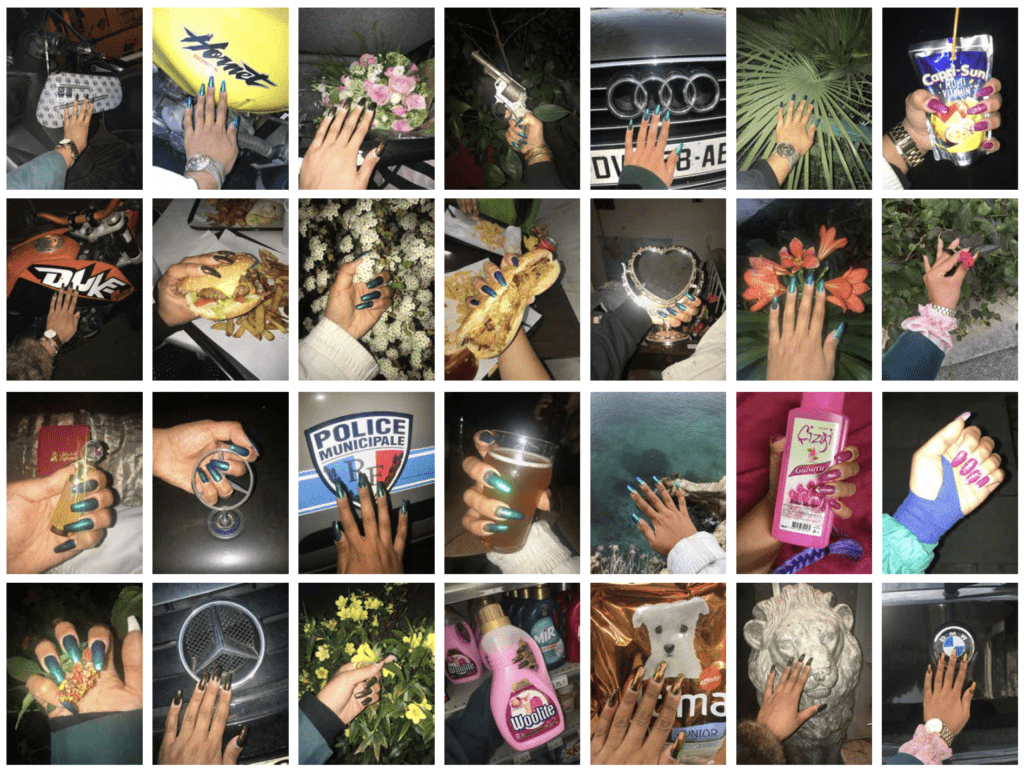

Je présente également une vidéo où je me fais les ongles, sur un fond de miniature d’inspiration moghole. En voix off, je raconte une fable issue d’une histoire vraie, celle de mon grand-père : je crée un lien avec les ongles, qui sont une autre partie de ma vie et de ma pratique. Je parle de l’idée d’habiter une identité, culturelle et hyper féminisée, dans une revendication féministe, en lien avec des figures féministes qui m’inspirent, comme la sorcière, la cagole ou la rappeuse américaine. Les ongles sont d’ailleurs très à la mode en ce moment, dans cette vision d’empouvoirement.

Cette fascination autour des ongles, d’où vient-elle ?

J’ai commencé à me faire les ongles simplement car je trouvais ça beau. Mais les gens autour de moi ont tellement réagi que j’ai réalisé que ça racontait quelque chose sur moi que je ne maitrisais pas encore.

J’ai fini par imaginer une édition à partir de toutes les photos de mes ongles que j’avais dans mon téléphone. J’en postais régulièrement sur Instagram, et les gens réagissaient, me répondaient, de sorte que j’y ai aussi inclus des screenshots. L’édition s’ouvre sur un texte sous forme de poésie, à partir des phrases que j’ai le plus entendues. Ça s’appelle J’aurais pas osé : c’est la phrase qu’on m’a le plus répétée, et elle est très ambiguë. Cette ambiguïté m’intéresse, car elle véhicule autant de choses positives que de retours pas toujours admiratifs.

La fable, le conte : ce sont des outils que tu utilises pour faire des parallèles entre tes différentes cultures ?

L’oralité a une place importante dans mon travail. Je place souvent ma voix, ou bien celle de mes parents, sur mes vidéos : il y a toujours de la parole. C’est un positionnement que j’ai envie de garder, car pour moi, ça rend les choses plus concrètes et accessibles.

La culture orale m’intéresse beaucoup : au Bangladesh, comme dans beaucoup d’autres pays, les mythes qui ne se transmettent qu’à l’oral ont une place importante. Comme pour la fable que je raconte dans la vidéo de mon installation : c’est mon père qui m’a raconté cette histoire, qui est celle de mon grand-père, sans réaliser la dimension un peu folle qu’elle peut avoir. Je l’ai retranscrite en utilisant les codes de la fable, que j’ai appris à l’école, que j’ai utilisés naturellement. Ça m’intéresse de pointer ce lien entre moi et cette culture orale : quel héritage j’en fais, comment je la transpose avec ma culture hybride.

Que peut apporter Marseille à ton travail ?

Je viens de région parisienne, mais déjà lors de mes études à Nice, je faisais beaucoup d’allers-retours à Marseille. Je n’ai pas beaucoup de recul encore sur cette ville, mais j’y serai prochainement en résidence. C’est aussi une ville avec une importante diaspora arménienne, et ma mère est arménienne. J’aimerais donc continuer à travailler sur mes recherches autour de la notion d’hybridité culturelle, en lien avec cette diaspora.

C’est comment, être une artiste émergente en 2021 ?

Je m’apprête à faire une année complète de résidence, d’abord avec Création en cours (Ateliers Médicis, ndlr) puis à Triangle. Je ne m’attendais pas à ça, mais je suis heureuse de ce qui m’arrive, c’est hyper excitant et stimulant. Et dans une situation de pandémie mondiale, j’ai encore du travail et la chance de collaborer avec des gens.

Suivre Silina Syan : Instagram

Samir Laghouati Rashwan

Jeune diplômé des Beaux-Arts de Marseille, Samir Laghouati Rashwan est aussi danseur du crew Maraboutage. Au gré de ses photos, vidéos et installations, il questionne les logiques de la culture dominante et de certaines sous-cultures.

Manifesto XXI – Comment as-tu choisi de répondre à la thématique « Habiter » ?

Samir Laghouati Rashwan : J’ai proposé une installation qui s’appelle Dead Park, c’est un projet sur lequel j’ai avancé pendant trois ans durant mes études (aux Beaux-Arts de Marseille, ndlr). C’est parti de questionnements sur l’aménagement urbain, les parcs, mais aussi les parcs de crossfit : on retrouve souvent des liens entre les modules pour enfants et ceux pour la musculation. Parfois, on ne sait pas vraiment à quel public ils sont destinés.

Les parcs en Europe sont l’un des premiers lieux de contrôle : c’est l’espace où on va surveiller les enfants, et leur dire comment grandir. Sur chaque module, on retrouve des cartels qui nous disent comment les utiliser : il n’y a pas vraiment de liberté. Les parcs de crossfit sont le résultat de ce contrôle, qu’on retrouve d’ailleurs dans les pratiques de musculation extrêmes.

J’ai voulu créer un lien entre ces deux univers : avoir des pièces qui évoquent l’enfance et l’amusement, et d’autres qui font référence à l’hospitalisation ou à l’enfermement. Ce sont pour moi des choses très liées : tout le monde n’est pas épanoui dès l’enfance, selon l’endroit et la famille où l’on grandit. Ces mini-pathologies qui se créent dès l’enfance se muent, évoluent, on les retrouve plus tard.

Tu travailles autour du non-lieu, il y a plusieurs facettes à ce terme ?

La notion de non-lieu est importante dans mon travail. Le parc est un non-lieu, comme l’anthropologue Marc Augé les décrit : un endroit avec beaucoup de passage, mais peu d’interactions entre les gens. Ça concerne aussi les parkings, les aéroports, et parfois les banlieues ou les camps de réfugiés.

C’est aussi le terme qui vient aboutir à beaucoup d’enquêtes sur les bavures policières. J’ai travaillé sur les bavures policières bien avant mon projet sur le parc, et ce questionnement autour du non-lieu en tant que bavure m’a amené à travailler sur cette autre notion de non-lieu, qu’est celui de l’espace géographique.

Tes installations sont-elles pensées pour être utilisées ?

Je pense mes œuvres comme des objets qui sont faits pour être utilisés, mais dans la pratique, peu de personnes osent. J’ai envie d’apporter ce questionnement, assez sensible dans le monde de l’art : certains sacralisent les œuvres, d’autres courants de pensée demandent à participer.

Personnellement, j’ai besoin que les gens soient en interaction avec ce que je crée. Mais bien souvent, cette interaction se limite au questionnement : est-ce qu’on a le droit de toucher ? C’est un début, et peut-être qu’un jour les gens se permettront de toucher.

La période actuelle a-t-elle eu un impact sur ta réflexion ?

Ce sont des questionnements que j’ai depuis toujours, en revanche je n’avais pas de bons retours quand je les abordais. Mais depuis les périodes de confinement, j’ai l’impression que mon travail est perçu autrement. Les gens sont plus réceptifs : quand j’ai présenté Dead Park pour la première fois, beaucoup ont été touchés par la froideur de l’installation. Cette résonance me permet aussi d’acquérir une plus grande confiance dans mon travail.

Marseille est une ville qui compte dans ta pratique ?

Je suis originaire du sud de la France, et Marseille est aussi une sorte de refuge pour moi, où je peux me retrouver. D’ailleurs, les codes que j’utilise dans mon travail, je les retrouve aussi dans l’espace urbain de la ville.

C’est comment, être un artiste émergent en 2021 ?

Ça dépend des statuts de chacun·e, de si tu as eu la chance de te lancer avant ta sortie d’école ou pas. Pour ma part c’est très flou. J’ai pour habitude de vivre au jour le jour, et tout d’un coup je me retrouve à prévoir des expositions sur toute l’année, sans même savoir si elles vont avoir lieu. La période est difficile, mais je souhaite rester positif malgré tout !

Suivre Samir Laghouati Rashwan : Instagram

C’est aux côtés de Art-Cade, Coco Velten, La Compagnie, Le Château de Servières, le Centre photographique Marseille et la Galerie HO qu’a lieu cette troisième édition de La Relève. Toutes les infos à retrouver par ici.

Le travail de Sarah Netter et de Silina Syan est visible sur réservation à la galerie Art-Cade, via ce formulaire. L’installation de Samir Laghouati Rashwan sera exposée au château de Servières, à partir du 22 janvier. Infos et réservation sur leur site.

Image en couverture : Silina Syan, Welcome, 2021. La Relève III, Art-Cade Galerie, Marseille, janvier 2021 © Manifesto XXI

Tu as aimé cet article ? Soutiens Manifesto XXI ! 1 don = + de poésie dans ce monde