Des actions Femen au compte Insta Clit Révolution, on fait le bilan d’une décennie de militantisme féministe avec l’activiste et réalisatrice Elvire Duvelle-Charles. Depuis le début des années 2010, le paysage médiatique s’est radicalement transformé, laissant une place de choix aux réseaux sociaux et aux nouvelles formes d’engagement en ligne.

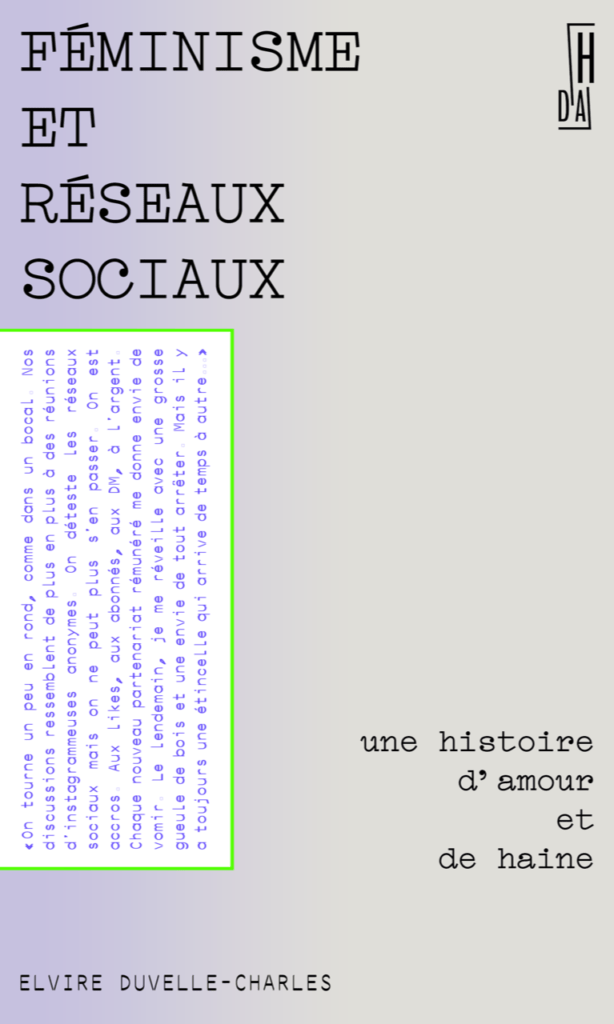

À l’occasion de la sortie de son livre Féminisme et réseaux sociaux, écrit en parallèle d’un master en études de genre à Paris 8, Elvire Duvelle-Charles nous a raconté l’impact des plateformes numériques sur les combats féministes. Dans son ouvrage, l’autrice revient sur dix ans de relation aussi puissante que toxique, du premier tumblr paye ta shnek alertant sur le harcèlement de rue à la censure du moindre téton féminin sur Instagram.

Au fil de son enquête sur les nouvelles formes d’engagement, Elvire met en perspective les témoignages des créatrices de contenu spécialisées sur la sexualité, comme @jouissance Club, @merci Beaucul et @jemenbatsleclito, avec sa propre expérience du militantisme sur internet et IRL. Loin des reels, la réalisatrice s’est formée aux côtés du groupe Femen avec lequel elle a mené des actions de désobéissance civile – perturbations d’un bureau de vote en Turquie en 2014, qui la condamnera à trois ans de prison, et d’un déplacement en voiture de DSK l’année suivante – jusqu’à devenir leur spécialiste en réseaux sociaux. Des années plus tard, les algorithmes se sont durcis, limitant désormais la possibilité de s’emparer de ces outils à des fins militantes. Cela signe-t-il pour autant la fin d’une ère du militantisme digital pour les féministes ?

Perchée au dernier étage d’une tour surplombant Ivry et la maison de sa grand-mère, Elvire nous accueille en lieu sûr, entre les patins de roller derby et son chat, nommé en hommage à la déesse Aphrodite.

Manifesto XXI – C’est en scrollant sur la banque d’images de TF1, chaîne pour laquelle tu es à l’époque documentaliste, que tu découvres Inna Schevchenko tronçonnant seins nus une croix religieuse à Kyiv. Suite à cela, tu rejoins rapidement les forces du groupe Femen qui s’est exilé à Paris. Tu dis de ce collectif qu’il a été ta première école de communication. Qu’est-ce que tu y as appris ?

Elvire Duvelle-Charles : C’est intéressant parce qu’à l’arrivée de Femen en France, les membres du collectif avaient déjà quelques années d’ancienneté en Ukraine. Quand on pense à elles, on voit tout de suite des militantes seins nus avec des slogans et des couronnes de fleurs, mais en regardant les archives tu te rends compte qu’elles ont essayé plein de mises en scène et de techniques pour attirer l’attention avant de trouver ce qui fonctionnait le mieux. Personnellement, cette expérience m’a appris que rien n’est laissé au hasard – le lieu, le slogan écrit sur notre torse et sur notre dos, la pose que tu prends devant le photographe – pour que l’action soit la plus efficace possible et qu’en voyant la photo tu comprennes directement le message. Ça m’a appris à avoir une communication claire et percutante, notamment sur les réseaux sociaux puisque c’est moi qui gérais la page Facebook. Il faut se rappeler qu’à cette époque on ne parlait pas de féminisme dans les médias mainstream. On nous donnait la parole seulement quand il y avait une affaire de viol collectif – qu’on appelait encore « tournante » – et le 8 mars.

L’idée de Femen c’était de forcer le passage dans les médias et de s’imposer. Il y avait plusieurs stratégies comme convier des journalistes à nos actions ou interrompre les directs sur d’autres événements.

Elvire Duvelle-Charles

L’idée de Femen c’était de forcer le passage dans les médias et de s’imposer. Il y avait plusieurs stratégies comme convier des journalistes à nos actions ou interrompre les directs sur d’autres événements quand ils ne voulaient pas venir aux nôtres. On allait à la marche du 1er mai du Front national, qui a depuis été arrêtée. Peut-être qu’ils en avaient marre qu’on vienne perturber la fête ? Ça a aussi été l’école de la sororité parce que c’est la première fois que je me suis retrouvée dans des groupes non-mixtes et surtout dans des situations de prise de risque avec d’autres femmes. Ça a créé des liens hyper forts qui font que je me sens profondément liée à ces meufs avec qui j’ai fait des actions, et plus largement à toutes les meufs du collectif. Quand l’une d’entre nous prenait un coup, tu le prenais aussi. Ça m’a appris qu’on n’avait pas besoin d’être très nombreuses pour faire beaucoup de bruit. À l’époque, on avait l’impression que Femen était partout mais on n’était pas plus d’une trentaine. Ça m’a appris que j’avais du courage et qu’ensemble on pouvait être beaucoup plus impressionnantes et imposantes qu’on ne le pensait. Ce collectif m’a aussi permis de rencontrer des groupes de féministes qui étaient plus du côté de la théorie et qui ont changé ma vision politique. Ma pensée a évolué car à cette époque il y avait un paysage féministe très restreint et peu accessible.

Après avoir mené de nombreuses actions de désobéissance civile tu te détournes de ce mode d’action direct pour privilégier le dialogue. Tu crées avec Sarah Constantin le compte Instagram puis la série documentaire Clit Révolution qui s’apparentent à une boîte à outils d’activisme sur des sujets liés au corps et à la sexualité. Ce projet représente-t-il pour toi un idéal de complémentarité entre réseaux sociaux et militantisme de terrain ?

En fait Clit Révolution, c’est un peu un ovni. C’est à la fois un compte Instagram, une série documentaire et un manuel d’activisme. C’est un projet à notre image. En tant qu’activistes et journalistes, on a adoré mener des actions directes mais maintenant on a envie de se poser, d’être davantage dans le dialogue et d’effectuer un travail de pédagogie. On a concilié terrain et réseaux sociaux en s’adressant à un public qui n’était pas nécessairement féministe mais qui pouvait être sensible à ces enjeux. Il faut rappeler qu’à la base, ce projet est une série documentaire dont aucune chaîne ne voulait. On a commencé à filmer sans financement et décidé de trouver des subventions via une communauté en ligne. On a créé un compte Instagram pour montrer notre ligne éditoriale, nos idées et ça a très vite marché. Grâce à ça on a été repérées et soutenues par France TV Slash. Pour nous, Instagram a été un moyen de forcer le passage dans l’espace médiatique mainstream qui nous refusait l’entrée. Aujourd’hui, on a des médias indépendants féministes mais à l’époque il n’y avait pas grand-chose à part Causette. Il y avait une vraie urgence à créer nos espaces d’expression.

C’est un travail de lobbying qui n’est pas mené par les canaux traditionnels mais par des femmes qui se parlent, s’organisent et parviennent à faire d’une thématique dont personne ne parle un sujet d’actualité.

Elvire Duvelle-Charles

Dans l’ouvrage Féminisme et réseaux sociaux que tu viens de publier aux éditions Hors d’atteinte, tu retraces, à partir des rares récits de créatrices de contenu, l’histoire de la lutte féministe en ligne. Tu reviens notamment sur l’affaire Jacqueline Sauvage où Twitter a eu un réel impact sur le procès. Est-ce qu’aujourd’hui les réseaux sociaux jouent toujours autant ce rôle d’impulsion de débats et de pression sur les institutions ?

C’est vrai que les réseaux sociaux permettent de créer des chaînes de solidarité très puissantes qui ont un impact très concret, que ce soit pour lancer le magazine Censored ou La Déferlante comme des choses plus vitales avec l’histoire de Jacqueline Sauvage. Et c’est encore tout à fait valable aujourd’hui. Les réseaux sociaux ont récemment été un moyen d’alerter sur les discriminations subies par les personnes d’origine africaine à la frontière ukrainienne alors que les médias n’en parlaient pas. Ils ont permis de diffuser l’information et d’amplifier leur message. Les plateformes en ligne ont un fort pouvoir fédérateur. Quand les histoires sont racontées par des personnes à qui tu peux t’identifier, ça rend le récit beaucoup moins lointain et plus concret.

Les réseaux sociaux ont imposé des sujets dans l’agenda politique comme le harcèlement de rue. Aujourd’hui, tu peux être verbalisé pour du harcèlement alors que ça a commencé avec paye ta shneck. C’est la même chose avec le phénomène du manspreading qui a commencé à être dénoncé avec le tumblr américain Men Taking up Too Much Space on the Train et dont le travail a abouti à des campagnes de sensibilisation menées par des collectifs notamment à Berlin ou des grandes municipalités comme à New York. Pareil pour le post-partum ou l’endométriose… C’est un travail de lobbying qui n’est pas mené par les canaux traditionnels mais par des femmes qui se parlent, s’organisent et parviennent à faire d’une thématique dont personne ne parle un sujet d’actualité. C’est hyper puissant.

Pour moi, l’ère des féministes sur Instagram est vouée à s’éteindre parce que la qualité du contenu baisse et que les abonné·es s’en rendent compte.

Elvire Duvelle-Charles

Dans ton enquête sur les comptes féministes, plusieurs créatrices de contenu témoignent des conséquences négatives des réseaux sociaux sur leur vie professionnelle (dépendance économique aux partenariats rémunérés, burn-out) mais aussi intimes (anxiété, addiction numérique, dépression). Comment est-ce que tu as traversé ça avec ton compte qui rassemble 124k abonné·es ?

On n’a pas trop vu le truc arriver car ce compte était censé être éphémère pour rendre possible et promouvoir la série. On ne s’attendait pas à ce que ça devienne un outil militant et quand ça l’est devenu, on a très vite dû faire face à la censure et au shadow ban. Le vrai problème c’est que l’algorithme a changé, il y a un an ou quelques mois, et qu’il demande de produire toujours plus de contenu. Il faut produire 5 à 7 reels par semaine, 2 à 3 posts sur le feed, 2 à 3 stories par jour. Le nombre de contenus qu’on te demande est incroyable et si tu n’obéis pas à ça, tu n’es plus visible. Quand elles partent en vacances, les créatrices de contenu suspendent la page pour que ce ne soit pas décompté. Cet algorithme boulimique explique la baisse de qualité des contenus sur Instagram. L’addiction aux réseaux sociaux passe par les pics de dopamine : quand tu as plein de likes ça va, mais quand tu n’en as plus ça devient une catastrophe, alors qu’à la base ce n’était pas ton objectif.

Au départ, j’ai cru que les partenariats rémunérés pouvaient être un modèle économique intéressant pour créer et diffuser mes propres formats. Plutôt que d’écrire des dossiers pour le CNC, de dépendre d’un jury qui décide si mes sujets sont pertinents ou non, je peux devenir mon propre média parce que j’ai de l’audience. Ça me semblait être une super idée mais ça ne l’était pas du tout car ça enferme les créatrices de contenu dans une cage dorée, puisque tout est dicté par ton taux d’engagement. Quand il n’y a pas beaucoup de likes, ce n’est plus juste ton ego qui est blessé mais aussi ton portefeuille. Typiquement, quand je parle de questions décoloniales, je sais que ce n’est pas ce qui va générer le plus de vues. Prendre ça en considération, ça voudrait dire arrêter de parler de certains sujets et communiquer sur des thématiques où tu es sûre d’avoir des clics, ce qui altère vraiment ta ligne éditoriale. Pour moi, ce modèle est uniquement viable si tu as une très grande communauté et que tu peux être intransigeante dans les règles de ton contrat ou bien si tu es très bien accompagnée.

En ce qui concerne la santé mentale, c’est simple, tous les comptes dont je parle dans mon enquête ne postent quasiment plus parce qu’elles ont une aversion profonde pour les réseaux sociaux. La violence de l’algorithme, des mecs qui t’envoient des dick pics ou des féministes qui trouvent que ce que tu fais c’est un peu nul, tout ça accumulé crée une ambiance très pesante et fait que l’on se porte beaucoup mieux sans téléphone. Moi j’ai réussi à me détacher de tout ça en écrivant le livre, puisque dans les entretiens, les meufs m’ont dit des trucs hyper hardcore sur l’impact des réseaux sur leur santé mentale. Après ça, je me suis fixée pour objectif de renforcer ma communauté hors ligne, en organisant des rencontres en librairie par exemple. En tout cas, il y a la volonté de se retrouver en plus petit comité avec des rapports plus horizontaux. Pour moi, l’ère des féministes sur Instagram est vouée à s’éteindre parce que la qualité du contenu baisse et que les abonné·es s’en rendent compte.

Comme tu le soulignes, le militantisme digital a permis une large diffusion des savoirs, créé des espaces d’échanges sur des sujets tabous, impulsé des actions concrètes y compris dans la rue. Lorsque plusieurs comptes sexo Instagram ont été censurés, dont le tien, vous avez fait bloc collectivement, allant jusqu’à assigner Facebook en justice. Est-ce que les liens qui se sont créés entre vous sont comparables à ceux expérimentés au sein du collectif Femen par exemple ?

Non, ça n’a rien à voir ! Il y a de très belles amitiés qui sont nées grâce à cette solidarité en ligne mais les liens que j’ai créés avec Femen sont beaucoup plus forts car ils sont basés sur la mise en danger collective. Je me suis liée avec des personnes très différentes de moi, je crois que ces relations sont basées sur le fait qu’on ait un vécu traumatique commun. On a vécu des trucs assez chauds ensemble ! Je parle aussi bien des situations où tu es arrêtée, que quand tu es en procès. À l’époque on vivait ensemble dans un squat, il y avait des mecs qui venaient nous menacer de mort, on a vécu un incendie, y a un gars qui a voulu nous poignarder…

Avec les autres créatrices de contenu on est devenues amies. Il y en a certaines avec qui tu partages de l’intimité et c’est d’ailleurs pour cette raison que j’ai réussi à récolter des récits très sincères sur ce sujet, mais ce n’était pas aussi fort qu’avec Femen. Ça ne te touche pas dans ton corps. Je n’ai pas vécu de vagues de cyberharcèlement ou de raid mais je crois que la confrontation directe m’a beaucoup blindée. Quand on a fait une action en Turquie contre Erdogan à l’occasion des élections municipales en mars 2014, on savait très bien qu’on risquait de la prison et qu’on n’allait pas forcément rentrer chez nous tout de suite. J’ai aussi appris à ne pas regarder les commentaires sous les photos après les actions pour me protéger. Aujourd’hui, la distinction entre le monde en ligne et le monde hors ligne est très clair pour moi et je n’ai pas de difficultés à m’en couper quand ça ne va pas.

Dans un entretien avec Lauren Bastide, tu parles des violences intracommunautaires qui pèsent sur les militantes comme sur leurs combats car ces divisions renforcent le dogme de la pureté militante, selon lequel il faudrait être une experte pour s’exprimer sur certains sujets. Pour pallier cela, tu fais notamment la différence entre les call out et les call in, critiques communiquées uniquement en privé. Pourquoi avoir fait le choix de dédier un chapitre à Mona Chollet dans ton livre ?

Dans ce chapitre, je raconte que Mona Chollet a publié un article lapidaire sur Femen [en 2013] qui a donné à une des filles du collectif envie de tout arrêter. Le fait que cette femme qu’elle admire beaucoup remette en question notre engagement l’a beaucoup perturbée. C’est quelque chose qui m’a un peu traumatisée alors même que je ne connaissais pas Mona Chollet. À l’époque, j’avais seulement lu Simone de Beauvoir et je n’avais pas toutes les références féministes que j’ai aujourd’hui. J’avais envie de parler de cette incapacité au dialogue qui ne date pas des réseaux sociaux. Je voulais raconter comment on peut parfois humilier des personnes sur la place publique alors qu’on peut discuter directement avec elles.

Quand j’ai parlé des violences intracommunautaires avec mes interviewées elles m’ont toutes répondu que si un jour elles arrêtaient de publier du contenu ça serait l’unique raison de ce choix. C’est difficile de constater cette violence alors que l’on veut toutes la fin du patriarcat. Pour moi, c’était important de rappeler que les call out ne concernent pas seulement des petites meufs d’Instagram de 20 ans qui ont les cheveux bleus. C’est aussi Mona Chollet dans Le Monde diplomatique. Dans son article, elle se moque de façon très misogyne d’Inna Schevchenko qui effectivement dit des choses assez maladroites, mais elle n’attaque personne. Pour Mona Chollet, on est des petites blondes qui ne savent pas ouvrir un bouquin, dont le propos n’a pas de fond et qui ont juste leur corps pour elles. C’est d’une violence inouïe de remettre en question la sincérité d’un mouvement et de femmes qui peu de temps auparavant ont été torturées en Biélorussie.

C’est justement parce qu’on ne passe pas par les principaux médias et qu’on a pris les chemins de traverse, que l’on a cette audience.

Elvire Duvelle-Charles

Dans un précédent article sur le militantisme digital, Manifesto XXI citait la chercheuse Laurence Allard, pour qui minimiser les nouvelles formes d’engagement en ligne relève du mépris de classe, qui voudrait que le militantisme soit réservé à celleux qui disposent du temps, des ressources et codes des canaux de communication traditionnels. Est-ce qu’à tes yeux les réseaux sociaux restent le média des sans-voix ?

Ce qui est sûr c’est que tu y touches vraiment un autre public. Pendant très longtemps, le féminisme a été un mouvement d’entre-soi et d’une certaine manière il continue à l’être. Typiquement la question de la lutte des classes est laissée de côté même si ça commence un peu à émerger. Les seuls récits que l’on a viennent de personnes transfuges de classe. Je ne crois pas que l’on puisse dire que les réseaux sociaux touchent seulement les classes populaires mais comme on s’y exprime avec des codes qui ne sont pas universitaires et inaccessibles, ça permet de sensibiliser un public différent.

Bien sûr, il y a toute une élite politique qui méprise ces nouvelles formes d’engagement. Ça m’a beaucoup marquée quand Lena Mahfouf a publié un livre de développement personnel. Cet ouvrage s’est fait détruire par la critique alors qu’elle racontait juste son parcours et ce qui l’avait aidée jusqu’ici. C’était limite « Mais que fait cette jeune influenceuse algérienne chez nous ? Elle n’est pas légitime à produire des best-sellers. » Et c’est quelque chose qui suit beaucoup les influenceuses en général, qu’elles soient féministes ou non. On se demande pourquoi ces personnes ont autant de notoriété, comment elles parviennent à diffuser du contenu à un si grand nombre. Mais c’est justement parce qu’on ne passe pas par les principaux médias et qu’on a pris les chemins de traverse, que l’on a cette audience.

Chacun·e fait ce qu’il peut. Je n’aime pas trop les leçons de morale militante qui disent que l’on n’en fait pas suffisamment. Chacun·e avance à son rythme.

Elvire Duvelle-Charles

Par ailleurs, le slacktivism désigne une pratique militante, principalement motivée par le désir de reconnaissance et l’autopromotion de soi, qui se limite à une prise de position sur les réseaux sociaux. Penses-tu que les actions de soutien tels que les carrés noirs du mouvement Black Lives Matter relèvent d’une logique individualiste plus que de la volonté de faire émerger des revendications collectives ?

Il y a énormément de performativité sur les réseaux mais je crois que ça dépend vraiment des personnes. Pour moi, ce genre de posts est une façon de signifier que l’on n’y connaît pas grand-chose mais que l’on soutient. C’est une façon de montrer sa solidarité quand on n’est pas forcément politisé·e, que l’on ne connaît pas forcément tous les tenants et aboutissants d’un sujet. Je suis contre l’idée que cette démarche ne vaut rien sans action concrète menée en parallèle. Chacun·e fait ce qu’il peut. Je n’aime pas trop les leçons de morale militante qui disent que l’on n’en fait pas suffisamment. Chacun·e avance à son rythme.

En postant des carrés noirs, il y a peut-être d’autres personnes qui se sont intéressées et qui se sont renseignées sur ce sujet. Pour moi, tout le monde a sa place et on ne doit pas tous·tes devenir des commentateurs politiques. Après, c’est différent si c’est un geste individuel ou s’il s’agit d’une entreprise qui prend position sur les réseaux alors qu’elle continue à avoir des comportements discriminatoires dans son organisation interne. Je pense que ça dépend beaucoup de ton niveau de pouvoir et de ta capacité d’action.

De la censure directe au shadow ban, les plateformes en ligne ont progressivement appliqué une politique de modération plus stricte pour satisfaire les logiques de production de contenu et de collecte des données des multinationales. L’invisibilisation qui s’y exerce renforce les discriminations existantes IRL sans que ces dernières ne doivent rendre des comptes aux utilisateurices. Est-ce que la mise en évidence de ce système a récemment fait bouger les lignes ?

Non, ça ne bouge pas ! On est en médiation et on va voir comment ça fait évoluer les choses mais au contraire j’ai l’impression que ça se renforce. Je vois de plus en plus de comptes être supprimés. Je ne vois pas l’intérêt pour les plateformes en ligne de perdre autant de créateurices de contenu mais c’est ce qui va se passer si on est toujours censuré·es, on va finir par aller ailleurs. Enfin, c’est déjà ce qui se passe. Pour que ça bouge il faudrait que Facebook et Instagram investissent dans des équipes de modération et de veille sur la détection de violences. Aujourd’hui, la modération fonctionne via le signalement et s’opère en quelques secondes sans connaître le contexte ou même la langue.

Les réseaux sociaux ont été une étape importante pour sensibiliser aux questions féministes et maintenant qu’on a élargi la communauté il faut retourner dans la rue, dans les librairies, dans les squats.

Elvire Duvelle-Charles

Avec l’objectif de contourner ces plateformes et de diversifier les espaces d’organisation collective, tu as créé un compte Patreon qui permet à tes abonné·es de suivre tes dernières actualités et de participer à un certain nombre d’événements culturels et politiques. Est-ce que tu as l’impression d’avoir trouvé une alternative qui convient à tes besoins et ceux de ta communauté ?

Oui vraiment ! Il y a de chouettes liens qui se créent avec elle. On participe souvent à des événements ensemble. Hier, avec une partie d’entre elles on est allées au Festival du film de femmes de Créteil. Elles organisent aussi des sorties sans moi. Le fait d’avoir une communauté à échelle beaucoup plus humaine permet d’échanger beaucoup plus et de développer d’autres types de formats comme le book club où l’on arpente des livres tous les mois. Pour la sortie de mon livre, je leur ai proposé de m’indiquer des librairies près de chez elles pour que je puisse organiser des rencontres. Les abonnements Patreon sont un moyen de me rémunérer, de financer mes projets futurs et d’avoir une communauté safe et bienveillante. C’est une façon de fonctionner qui me correspond plus et pour moi c’est une vraie alternative aux réseaux sociaux.

Comment est-ce que tu envisages tout ça à long terme ? Est-ce que pour toi être influenceuse-militante quasi solo par rapport au fait de travailler dans des rédactions en collectif est un moyen de lutte viable ? Est-ce qu’avec le recul tu as le sentiment d’y trouver ton compte ?

Les réseaux sociaux ont été une étape importante pour sensibiliser aux questions féministes et maintenant qu’on a élargi la communauté il faut retourner dans la rue, dans les librairies, dans les squats. En tout cas, on ne peut plus continuer avec des plateformes dont le contenu ne nous appartient plus. C’est pour ça que je crois beaucoup au retour de la newsletter, du blog et du flux RSS. Moi ça me va parce que ça me permet d’être autonome et indépendante dans mon discours, d’avancer à mon rythme et à ma manière.

Ce que je n’aimais pas trop dans le fait d’être représentante d’un collectif c’est que ta parole implique celles autres. Avec Clit Révolution, Sarah et moi on est assez libres. Et par ailleurs ça ne m’empêche pas de participer à des actions collectives. Je me suis beaucoup impliquée dans des groupes militants, j’ai lancé beaucoup d’actions et maintenant je crois qu’il faut laisser la place à d’autres. À la base, j’ai une formation de réalisatrice et j’ai envie de revenir à la création de séries qui mettent en avant de nouveaux imaginaires.

Féminismes et réseaux sociaux. Une histoire d’amour et de haine, Elvire Duvelle-Charles, éditions Hors d’atteinte, 216 p.

Image mise en avant : © Béatrice Dufour (@studiolouche)