Para One a marqué 2021 avec SPECTRE, un triple projet – album, film et live – aussi intime qu’ambitieux. Entretien fleuve en trois parties.

Artiste électro et remixeur accompli, producteur emblématique de TTC, collaborateur ponctuel de nombreux·ses artistes tel·les que Tacteel, Birdy Nam Nam, Micky Green, Bonnie Banane, Meryem Aboulouafa ou encore Léonie Pernet, mais aussi cinéaste et compositeur de musiques de films notamment pour Céline Sciamma, Para One a mille cordes à son arc et autant de chances d’avoir déjà pu passer par vos écouteurs, vos enceintes ou vos écrans. En ce qui me concerne, ça a d’abord été une poignée de remixes turbulents, et un album, Épiphanie, qui allait constituer l’un des points d’orgue de ce courant musical s’étendant approximativement entre 2005 et 2010 et qu’on qualifierait rapidement de « French Touch 2.0 ». Porté par des artistes comme Justice, SebastiAn ou encore Teenage Bad Girl, ce courant pourrait être défini a posteriori comme une sorte de musique électronique hybride et extrême, non pas par sa vitesse, mais par sa superposition de textures frôlant constamment le too much, par son brassage d’influences ultra-variées, et bien sûr par son recours à la compression et à la distorsion souvent à la limite de la blague. Bref, une musique de sale gosse qui envoyait valser les codes de la house et de la techno dans ce qu’ils avaient de plus sérieux et de plus verrouillé. Une musique qui disait « oui, c’est de la musique faite sur ordinateur, oui ça s’entend à fond, et alors ? ». Ce son, je me l’étais pris en pleine face à l’époque, et sa radicalité enfantine me séduit toujours autant aujourd’hui.

Si j’ai arrêté de suivre un certain nombre d’artistes rattachés à ce courant depuis, je n’ai en revanche jamais cessé de m’intéresser à l’œuvre de Para One. Parce qu’elle est ludique, riche et multiple, mais aussi parce qu’elle parle de nombre de mes propres obsessions en tant qu’artiste. Aussi c’est avec un détonnant mélange d’excitation et d’appréhension que j’ai abordé la rencontre qui donnerait naissance à cette présente interview. Son propos initial : le lancement de SPECTRE, une trilogie aussi intime qu’ambitieuse mêlant musique, vidéo et performance scénique. Issu d’une période de gestation de près d’une demi-douzaine d’années, le projet SPECTRE prend comme nous allons le voir la forme d’une double enquête : une enquête sonore, et une enquête sur un secret de famille.

À projet dense, interview dense, et il ne sera finalement pas étonnant que, malgré ma volonté de hiérarchiser les thématiques et les questions qui en ont découlé, des liens et des connexions se soient faites dans tous les sens, un peu à la manière du studio dans lequel Para One m’a accueilli et dans lequel toutes les machines peuvent être reliées les unes aux autres de mille manières différentes. La rencontre passée, je comprendrai finalement qu’en plus de la double enquête au cœur de SPECTRE vient s’en rajouter en filigrane – ou plutôt devrais-je dire en miroir – une troisième : la mienne, celle d’un artiste émergent qui part à la rencontre de l’un de ses plus grands modèles, et qui tente de comprendre pour quelles raisons il se sent aussi proche de l’œuvre de ce dernier.

Partie 1 : Machines of Loving Grace

Cinder – Salut Para One. On te retrouve après plusieurs années d’absence en tant qu’artiste solo pour le lancement de ton nouveau projet SPECTRE, une trilogie comprenant un album, un film et un live. Comment tu vis ce « come-back » ? Déjà est-ce que tu considères que c’en est un ?

Para One : C’est pas vraiment un come-back. Un come-back, c’est quand on est dans une scène, qu’on quitte cette scène et qu’on y revient. Ici c’est plutôt une manière de me poser dans un nouvel endroit, de créer mon propre espace. J’ai beaucoup été associé à la musique électronique française, au hip-hop, au cinéma français, et là je décide avec SPECTRE de créer mon petit territoire. C’est un petit espace, je n’ai pas besoin de beaucoup, mais je vais pouvoir faire fructifier des choses au sein de cet espace sans qu’il y ait cet effet disons de « cannibalisation » qu’il y a toujours quand on est dans une scène, avec tout ce que ça implique : la compétition, on est tous les uns sur les autres… Il y a aussi de très belles choses évidemment, il y a des histoires d’amitiés, il y a des collaborations… J’ai vécu ça pendant quinze ans. Mais là j’avais envie d’un espace un peu plus solitaire.

Quand tu dis que tu vas faire fructifier des choses au sein de ce nouvel espace, est-ce que ça veut dire que la trilogie SPECTRE appelle à une suite ? Est-ce que ça appelle à un quatrième épisode par exemple ?

Je ne sais pas si ça va appeler à une suite, mais disons que j’en étais arrivé à un moment de ma carrière où je me suis dit « bon, je passe la quarantaine, j’ai fait à peu près ce que j’avais envie de faire dans différents styles musicaux ». Ce projet qui m’a pris beaucoup de temps et qui est très ample pourrait sonner comme un testament qui dit « voilà, ça y est, j’ai dit ce que j’avais à dire », mais je le vis au contraire plutôt comme une renaissance. SPECTRE, ça pourrait être le nom d’un nouveau label, ou d’un nouveau groupe. Et à partir de là, j’ai envie de décliner des choses, de m’amuser aussi, d’aller visiter d’autres espaces, pourquoi pas de faire des choses beaucoup plus pop par exemple, mais tout en gardant la ligne esthétique que j’ai posée avec ce projet. Pourquoi ne pas retourner faire danser les gens, mais en ayant bien en tête tout ce que j’ai commencé à développer avec ce disque. Bref, c’est cette idée d’un espace de liberté. Je ne sais même pas où ça va me mener en fait, mais je vais naviguer là-dedans tranquillement. Disons que j’ai pris le temps de bien définir les lignes à la fois esthétiques, graphiques, visuelles, cinématographiques de tout ça pour pouvoir dire « voilà, ça c’est un peu ma maison ». Maintenant que ça c’est fait, je vais pouvoir me balader dedans et…

Aller dans le jardin…

Peut-être aller dans le jardin (rires), peut-être sortir un peu, y revenir. Et je me sens assez en sécurité parce que j’ai l’impression d’avoir commencé à me trouver un peu.

Il y avait un côté « sacrifice » dans ce projet, un sacrifice de temps, et un sacrifice d’argent puisque j’ai investi toute ma thune dedans. J’avais envie de faire tapis, de me mettre en entier dans le truc.

Para One

Qu’est-ce qui a motivé le projet SPECTRE à l’origine ?

En fait je suis sorti de la Fémis [l’École nationale supérieure des métiers de l’image et du son, ndlr] avec mon diplôme de réalisateur en poche en 2004-2005, et ça correspond au moment où ma carrière musicale a commencé à me prendre tout mon temps. C’est à cette période que j’ai commencé à voyager, à tourner, etc. Du coup je n’avais plus du tout le temps de faire quoi que ce soit d’autre, en tout cas certainement pas d’écrire un scénario. J’avais quand même un peu le temps de filmer à l’arrache avec une caméra que j’avais dans la poche, mais c’était vraiment du bricolage. Et donc le temps a passé – évidemment beaucoup plus vite que prévu – et un jour avec Céline Sciamma on s’est mis à réfléchir à comment se poser pour que je puisse enfin écrire mon premier long métrage. C’est à ce moment que j’ai décidé que toutes mes forces, toute mon énergie, tout mon temps seraient désormais consacrés à cette chose. Cette chose qui serait donc mon premier long métrage, mais dont la musique serait aussi mon prochain disque, musique qui serait également jouée sur scène. Et donc comme ça tous les métiers que je pratique un peu en parallèle depuis des années allaient enfin être au même endroit et au service d’une seule et même chose. Ça a l’air très compliqué comme ça mais en réalité c’est assez simple : c’est un long métrage, la musique de ce long métrage, et aussi le live de cette musique. On réinvente pas la roue, c’est juste qu’on décide d’assumer que les trois parties du triptyque sont importantes à la même hauteur, c’est peut-être juste ça le changement d’axe.

En mars dernier, tu disais sur Radio Nova que tu as mis tellement de temps à réaliser ce projet que tu avais l’impression que certains ne te croyaient plus quand tu en parlais, est-ce que tu saurais nous expliquer ce qui a rendu cette gestation aussi longue ?

Oui, il y a un truc un peu shakespearien dans le côté « le roi perd tout, et il finit nu, seul et ridicule ». Et en même temps c’est là qu’il devient intéressant. Je dis pas que j’étais un roi, c’est pas ça le propos.

C’est trop tard, c’est enregistré.

Ah c’est trop tard ? Bon (rires). Non mais il y a un côté où c’est vrai que je sortais beaucoup de disques et tout se passait bien, je tournais dans le monde entier, et puis d’un seul coup j’ai commencé à bosser sur un projet qui semblait fou. Il y avait un côté « sacrifice » dans ce projet, un sacrifice de temps, et un sacrifice d’argent puisque j’ai investi toute ma thune dedans. J’avais envie de faire tapis, de me mettre en entier dans le truc, et c’est vrai que ce n’était pas du tout une décision rationnelle. Du coup des gens autour de moi pouvaient se dire « c’est quoi ce projet sans fin ? Est-ce que ça va vraiment exister ? Mais où est-ce que tu vas avec ça ? ». Et c’était très dur à expliquer, d’autant plus que j’étais en train de le comprendre en même temps que je le faisais. J’ai une image en tête d’ailleurs d’un film de Tarkovsky qui s’appelle Andrei Rublev. Il y a un épisode dans ce film qui est comme une petite parabole. On cherche un volontaire pour concevoir les plans d’une cloche pour une cathédrale et un adolescent se désigne et dit « moi, je sais le faire ». On lui confie le travail, il y a des centaines de personnes qui se mettent à travailler pour lui. Au moment où la cloche est enfin fondue et où elle sonne, on voit l’adolescent s’effondrer en larmes et on comprend alors qu’il avait menti, qu’il n’avait aucune idée de comment faire cette cloche avant de commencer. C’est une métaphore de l’artiste selon Tarkovsky, et je ne me suis jamais senti aussi proche d’un personnage que de celui-ci.

Ça me fait penser à la phrase célèbre de Richard Bronson : « If somebody offers you an amazing opportunity but you are not sure you can do it, say yes – then learn how to do it later. »

Oui c’est ça, de Tarkovsky à Bronson, pas mal (rires).

C’est assez rare pour un artiste musical de travailler sur un format aussi ambitieux. Quand est-ce que tu as su que SPECTRE serait une trilogie ?

Je le dois beaucoup à mon manager et directeur artistique Manu Barron. On est très proches, on travaille main dans la main sur la plupart des projets, et c’est lui qui m’a encouragé à avoir cette vision en triptyque. C’est récurrent dans ma carrière, que ce soit Manu Barron, Céline Sciamma, ou Teki Latex à l’époque. Souvent les gens me poussent, me disent « mais vas-y, ose le faire ! ». C’est Manu Barron qui m’a aidé à considérer la musique du film que j’étais déjà en train de composer au moment d’écrire le scénario comme un album. Il m’a dit « mais ça c’est un disque, et moi je pense que tu devrais en faire ton prochain album ». Et honnêtement j’y aurais jamais pensé. Je me disais « non mais ça va c’est des trucs que je compose pour le film, on verra… ». En fait même la question du live est intéressante parce que c’est l’idée d’assumer que oui, quand je monte sur scène devant des gens, il y a quelque chose qui se passe spécifiquement quand je le fais. C’est d’une certaine manière avoir le courage de dire « voilà qui je suis et voilà ce que j’ai envie de donner sur scène ». J’ai pris l’avion trois fois par semaine pendant quinze ans pour faire danser les gens, et donc quelque part il faut que j’accepte que oui, ça fait partie de ma vie. Ce n’est pas juste un petit job de DJ qui arrive avec son sac à dos, c’est aussi quelque chose qui me passionne, et qui a créé une relation forte avec un public.

C’est pas un à-côté.

Non, c’est pas un à-côté, c’est aussi un centre. En fait c’est trois centres cette trilogie, c’est vraiment décider que tout est un centre.

Le premier épisode de SPECTRE, c’est donc ton album Machines of Loving Grace qui est sorti le 21 mai dernier sur Animal63. Tu as commencé à évoquer publiquement les prémices de cet album suite à plusieurs voyages que tu as faits dans le cadre d’une collaboration avec les studios Red Bull. Est-ce que tu avais déjà l’idée de SPECTRE avant cette collaboration ou au contraire ce sont ces voyages qui t’en ont donné l’idée ?

J’avais déjà l’idée de SPECTRE même si le projet n’avait pas de nom à l’époque. C’était justement comme un spectre, c’était un projet fantomatique.

C’est comme ton album de musiques de club sans titre qui est devenu Club.

C’est ça, exactement (rires). À la base je voulais enregistrer une chorale de gospel, et puis j’ai su que les studios Red Bull avaient un studio à Cape Town, et donc l’idée d’enregistrer une chorale sud-africaine m’a plu et je suis allé là-bas.

Aujourd’hui, faire un projet qui n’a aucune logique économique, ça semble fou pour la plupart des gens. Mais c’est là aussi que se trouve ma force de décision artistique.

Para One

C’est ce qui a donné le morceau « Elevation ».

Absolument. On a commencé à faire ça, à aller dans des studios étrangers, à Cape Town, à Tanger. J’ai emmené avec moi Ilan Rosenblatt qui est le cadreur qui m’a suivi et qui a filmé toutes ces aventures-là, et j’ai commencé à aller dans beaucoup de pays. J’ai réalisé que je voulais aller plus loin et que, puisque je voyais qu’il y avait une logique de production à peu près abordable pour moi, ça devenait possible d’aller chercher ces sons qui m’obsédaient depuis très longtemps, depuis l’enfance ou l’adolescence. Certains de ces sons m’ont emmené en Indonésie, d’autres au Japon, d’autres en Bulgarie, et ça a donné ce disque sur lequel il y a énormément de musiciens en réalité, il n’y a pas du tout que moi. Je suis le compositeur mais il y a aussi des co-auteurs, des co-compositeurs et des interprètes.

Ces sons, c’est toi qui t’es dit « je veux aller enregistrer ces sons-là en particulier » et qui as choisi les destinations en fonction ?

Oui, je suis vraiment allé à la recherche de sons très précis. Par exemple, les percussions qu’on entend dans la BO d’Akira, j’ai découvert qu’en fait c’était du jegog qui est une version hyper-spécifique du gamelan indonésien. Comme j’avais un ami qui habitait à Bali, je me suis dit qu’il y avait peut-être moyen d’aller enregistrer cet instrument. À chaque fois c’était en même temps une enquête et une énorme prise de risque. Pour rester sur l’exemple de l’Indonésie, on y est allé avec Ilan sans savoir si on allait réussir. On est arrivé sur place, j’ai organisé une réunion de prod, c’était un peu de la folie quoi. On était pas du tout sûrs que les gens seraient d’accord pour nous rencontrer, pour travailler avec nous. Et finalement si, ça s’est fait. Donc à chaque fois j’allais en quête d’un son en particulier. Il y a eu le Kecak, le jegog, ça ce sont les sons indonésiens, et puis il y a aussi eu le taiko japonais et le chœur des voix bulgares.

Et il y a des sons pour lesquels ça n’a pas marché ?

Non, j’ai réussi à obtenir ce que je voulais (rires).

C’est assez incroyable.

Oui, c’est assez fou, et maintenant que j’y repense avec du recul, c’était complètement irréaliste. Aujourd’hui, faire un projet qui n’a aucune logique économique, ça semble fou pour la plupart des gens. Mais c’est là aussi que se trouve ma force de décision artistique, dans le fait de dire « non, ça n’a aucun sens du point de vue du rendement, mais c’est ça qui fait que ça m’intéresse ». Tu vois, il y a eu une époque où les grands disques qui coûtaient cher, comme les Pink Floyd ou les disques de Björk plus tard, ils s’inscrivaient quand même dans une logique économique, il y avait un rendement, ils étaient ultra-travaillés, ultra-vendus, il y avait des éditions collector, etc. Aujourd’hui, on n’a plus ce genre d’économie, mais j’ai quand même encore envie de ce genre d’ambition artistique, et donc je suis obligé de faire une petite aberration dans la matrice de l’industrie musicale.

Ce nouvel album prend la forme d’une sorte de tour du monde initiatique avec tous ces sons qui sont reliés à l’idée d’un « ailleurs ». Parmi les moments forts de ce voyage, il y a évidemment le morceau « Shin Sekai ». Comment s’est passée ta rencontre avec Le Mystère des Voix Bulgares que l’on entend dans le morceau ?

Alors ce que je dois dire pour commencer, c’est que les groupes qui sont intervenus sur le disque, finalement, ce sont les groupes avec lesquels j’aurais rêvé de collaborer, c’est-à-dire que c’était des groupes que je connaissais. C’est encore cette notion d’oser faire les choses, de se dire « en fait pourquoi ne pas bosser directement avec ces personnes que j’admire tant ? ». Pour moi, ces groupes, c’étaient des groupes intouchables, c’était une sorte d’aristocratie de la musique, et Le Mystère des Voix Bulgares n’échappe pas à cette règle. J’étais fan du Mystère des Voix Bulgares en tant que tel, depuis les compilations qui ont été faites, etc. En fait à la base je voulais un chœur de voix bulgares et je me disais « on aura pas le vrai Mystère des Voix Bulgares mais bon, on aura un autre chœur, c’est pas grave ». Et puis un jour une amie bulgare m’a dit « si tu veux j’essaie de les contacter », et il se trouve qu’elles ont accepté.

Ça a été un long processus. Comme pour les autres sons, mon idée au départ c’était d’aller directement sur place, y passer un peu de temps et voir ce qui en serait ressorti. Sauf qu’évidemment, un chœur, c’est vraiment une organisation au cordeau. La professeure qui dirige le chœur n’est pas là pour perdre son temps, elle veut une partition, et elle veut savoir comment ça chante. Du coup j’ai fait appel à Arthur Simonini qui est un collaborateur très précieux et un ami avec qui j’avais aussi fait la musique de Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma pour faire un arrangement pour une chorale. Il a un peu étudié comment ça se passait, on avait des partitions en cyrillique de musique bulgare pour comprendre comment c’était écrit, bref l’objectif était un peu de « décoder » Le Mystère des Voix Bulgares si je peux dire. Et donc on a maquetté, on a fait beaucoup d’allers-retours, on a fini par les convaincre, et puis on a négocié. On devait faire plus de morceaux au départ, mais bon c’est vrai que c’est un chœur qui comprend entre 12 et 17 chanteuses, c’est beaucoup de gens, peu de temps, un gros studio, donc à un moment donné il fallait pas avoir la folie des grandeurs. On est allé faire deux morceaux avec elles à Sofia, et le moment dans le studio où elles ont chanté – en plus elles ont chanté parfaitement tout de suite, je veux dire elles étaient prêtes quoi –, là c’est sûr que j’ai vraiment eu des frissons.

Je voulais absolument pas faire un disque de world, je voulais plutôt faire un disque de space music, c’est-à-dire de musique d’un autre monde, une musique de fiction.

Para One

On pense évidemment beaucoup à Ghost in the Shell en écoutant ce morceau, est-ce que ton intention de départ était vraiment d’en faire un hommage assumé ou c’est quelque chose qui s’est naturellement imposé ?

C’est un hommage assumé. J’ai une émission sur Rinse où j’ai beaucoup aimé faire des émissions thématiques. À travers ces émissions j’ai partagé beaucoup de choses qui me passionnent, et c’est important pour moi de continuer à faire vivre et à évoquer ces choses-là en l’assumant à 100%. Ghost in the Shell c’est hyper-connu mais ça s’inscrit dans la même démarche. En fait ça faisait partie des références au moment même d’écrire la partition de « Shin Sekai ». De toute façon Ghost in the Shell m’a attiré vers les voix bulgares à l’origine puisque c’est après avoir découvert l’anime que je me suis rendu compte que Kenji Kawai voulait intégrer de la musique bulgare dans sa bande originale, ce qu’il n’a finalement pas fait, même si c’est très bien imité [Kenji Kawai a finalement imité Le Mystère des Voix Bulgares à l’aide d’un chœur japonais, ce qui a donné naissance au fameux morceau « Making a Cyborg », ndlr].

Et puis cette route vers l’Est qui constitue aussi une partie du disque, c’est une recherche sur les traces de certains sons dont les origines sont en réalité beaucoup plus complexes que ce que l’on croit. Par exemple, la BO d’Akira, c’est de la musique indonésienne, alors que c’est un film japonais. De la même manière, la musique française influence la musique japonaise depuis un siècle et quelque… Tous ces liens, tous ces tressages culturels, ils sont tous assez étonnants. Autre exemple, le jegog en Indonésie c’est pas du tout un instrument millénaire, ça date des années 30. Donc on est toujours étonné de voir que du point de vue du colon disons, il y a des choses « ancestrales qui sortent de la jungle » qui ont en réalité commencé dans les années 30 ou 80. C’est une vision très centrée sur l’Occident que de croire que tous ces trucs-là sont forcément très anciens. La musique japonaise est influencée de la même manière que les mangas sont influencés par Mœbius, par Hergé…

Ça va dans tous les sens.

Ça va dans tous les sens. Et on a grandi dans ces échanges en fait. Et pareil quand je m’intéresse plus à l’Ouest, à des artistes comme Steve Reich ou Philip Glass, ou à la techno de Detroit, il y a aussi un échange permanent, entre Kraftwerk et Detroit par exemple. C’est l’histoire de la musique récente. Et comme on parle beaucoup en ce moment – notamment dans le marketing musical – de l’appropriation culturelle, moi qui aime le métissage, j’avais envie d’aller explorer et de croiser des choses. Mais je voulais faire ça en ayant toujours le respect absolu de la pratique des gens dans tout ce qu’elle a de vernaculaire, de local, le respect aussi de la notion de passation, etc. Et donc le film montre les visages et donne les noms de ces musiciens qui sont dans le disque. Et en même temps ça n’est qu’une réinterprétation de ma part, c’est un jeu aussi avec ces choses-là. En tout cas je voulais absolument pas faire un disque de world, je voulais plutôt faire un disque de space music, c’est-à-dire de musique d’un autre monde, une musique de fiction. Une musique ancrée dans des pratiques qui peuvent être millénaires ou au contraire très récentes, mais transposée dans un imaginaire et assumée comme telle.

Tu as déjà dit en interview que le texte chanté était écrit dans une langue imaginaire. Est-ce que ce texte a une signification particulière ou est-ce qu’il s’agit simplement de phonèmes choisis pour leurs sonorités ?

Alors non c’est pas un code. Pour moi l’idée avec cette langue imaginaire, c’était de créer comme un gospel, avec tout ce côté presque sacré que ça implique. Je voulais créer un gospel d’une autre planète, une planète qu’on ne comprend pas, alors il fallait vraiment qu’on ne comprenne rien. « Shin Sekai » c’est typiquement un morceau qui est libre d’interprétation, et pourtant il y a un discours politique qui est samplé à l’intérieur. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce morceau, il y a des références même on pourrait dire à Arvo Pärt, etc. Mais il est vraiment libre d’interprétation. Il était question aussi de faire sentir la force de ce qui est dit sans que le contenu soit accessible à l’auditeur ou à l’auditrice.

Il y a aussi plusieurs morceaux de l’album qui contiennent des cordes. Comment s’est passée ta collaboration avec Arthur Simonini sur ces morceaux ?

Ça s’est fait de plein de manières en l’occurrence. Avec Arthur on travaille ensemble depuis la bande originale de Bande de filles de Céline Sciamma où il jouait les cordes. À l’époque c’était pour le coup purement une partition que je lui ai donné et qu’il a jouée.

Avec ce côté staccato interminable.

Voilà, on appelait ça la tendinite (rires). C’était très fatiguant à faire. Pour les morceaux avec les voix bulgares c’est différent puisqu’il est co-compositeur de ces morceaux. Donc ça dépend.

Ce nouvel album se clôt sur « Futatsu No Taiyo » qui signifie « deux soleils » en japonais. Ce morceau semble connecté au clip que tu avais toi-même réalisé au Japon pour « Lean On Me » à l’époque de ton album Passion, déjà musicalement avec cette idée d’arpège très doux, mais aussi parce que le clip s’arrêtait sur un ciel avec deux soleils. Est-ce qu’il y a un lien narratif particulier entre ton nouvel album et ce clip vieux de plusieurs années ?

En fait il y a un fil rouge qui date même de mon premier album puisque dans Épiphanie il y avait un morceau qui s’appelait « Les Soleils artificiels » et qui faisait écho au morceau « Sunless » dans Music to and from Naissance des pieuvres qui était la BO du film, qui faisait lui-même écho à un court métrage que j’avais fait et qui finissait sur un hommage à quelqu’un avec un feu d’artifice. L’idée qu’il y ait plusieurs lumières dans le ciel, plusieurs ombres aussi, il y a quelques chose je sais pas qui m’a toujours… c’est presque de la poésie enfantine mais ça m’a toujours plu. Déjà dans Star Wars ça me plaisait, quand on voit les deux soleils sur Tatooine. Je veux dire, le fait d’avoir deux astres, dès qu’il y en a deux dans le ciel on se dit qu’on est plus dans ce monde qu’on ne connaît que trop bien et qui parfois nous étouffe, on est dans un monde où tout est permis en fait.

C’est une façon élégante et très simple de créer un ailleurs.

Voilà. Justement un peu comme un enfant qui, hop, met un deuxième soleil sur son dessin et ça y est, on est déjà dans un autre monde. Et même l’origine de mon nom, Para, ça vient de paradoxe, il y a toujours eu l’idée qu’il y avait deux réalités, deux lectures possibles. Le film explore beaucoup cette thématique de deux mondes différents qui sont amenés à cohabiter. En fait c’est ça, les deux soleils, c’est comme si c’était deux réalités qui cohabitaient.

Je crois qu’il faut savoir faire des mélanges et être capable de se trouver soi au cœur de ces mélanges.

Para One

Cet album possède une dimension doublement synthétique dans le sens où il rassemble de nombreuses influences externes – on pense à Steve Reich, Boards of Canada ou encore Oneohtrix Point Never – mais aussi des sons et des textures évoquant d’anciens travaux à toi : les toms à la Para One et Tacteel dans « Alpes », le synthétiseur SH-101 dans « Shin Sekai » que l’on retrouve un peu partout dans ta discographie, les sonorités très Naissance des pieuvres dans « Yret », etc. Est-ce qu’il s’agit d’une démarche consciente ?

Je sais pas si c’est une démarche consciente. Je crois que c’était DJ Shadow qui disait « je ne suis qu’un passeur ». Bon lui c’était surtout un énorme sampleur donc c’était normal, mais à ma manière je ne fais aussi que passer la musique des autres. Et oui, Oneohtrix, Boards of Canada, c’est des énormes influences pour moi. J’écoute ces artistes presque quotidiennement, et donc ça s’entend forcément au bout d’un moment. Et c’est aussi un discours amoureux de mettre ça dans un disque, de faire un synthé en disant « ah tiens ça fait un peu Boards, mais j’aime », c’est plus qu’une appropriation, c’est une déclaration d’amour en fait.

Et puis il faut savoir le faire.

Oui il faut aussi savoir le faire. Et il faut savoir l’intégrer en apportant quelque chose. Je crois qu’en fait il faut savoir faire des mélanges et être capable de se trouver soi au cœur de ces mélanges. Et du coup il y a une autres synthèse effectivement, c’est tous ces sons que j’ai trouvés et qui finalement sont devenus des petites signatures à force de les utiliser, comme ce SH-101 effectivement un peu épique et en même temps très fragile qu’on entend aussi dans « You » et dans plein d’autres morceaux. C’est vrai que ça me plait de convoquer des sons qui sont à moi, c’est un peu comme des empreintes digitales, ils me permettent d’être sûr que c’est bien moi. Quand j’ai fait écouter ce disque à Tacteel qui est un ami très proche, il m’a dit « c’est complètement toi » et ça m’a frappé parce que, d’apparence, c’était pas censé l’être. Je veux dire, c’était un disque qui était complètement différent de ce que j’avais fait avant, et lui me disait « mais non, en fait c’est complètement toi ». Et ça m’a beaucoup rassuré, je me suis dit « ok je suis pas complètement fou » (rires). En tout cas voilà, j’avais peut-être besoin qu’on me confirme cette identité.

En faisait ton album Passion, tu étais déjà dans cette démarche de synthétiser et de rendre hommage aux styles et aux artistes qui t’ont le plus influencé. En quoi la démarche derrière ce Machines of Loving Grace est-elle différente ?

Tout à fait, c’était un autoportrait Passion. C’était clairement beaucoup de références et c’était l’autoportrait d’un déjà plus si jeune homme mais je crois que ça a toujours été là ce côté autoportrait. Épiphanie c’était l’autoportrait d’un adolescent tourmenté, Passion c’était l’autoportrait d’un trentenaire qui essayait de mettre au même endroit tout ce qu’il avait aimé, et finalement SPECTRE c’est aussi un autoportrait mais qui à mon avis est plus ouvert sur un avenir. C’est drôle à dire parce qu’au fond Passion avait un côté futuriste dans les textures mais c’était une sorte de futur du passé quoi, c’était aussi cette musique imaginée, comme quand on imaginait en IDM au début des années 2000 la musique du futur, etc. Alors que paradoxalement avec tout son côté néoclassique, mon dernier disque est à mon avis plus un autoportrait du temps présent et sans doute aussi de ce que va être mon avenir.

C’est vraiment l’idée de la post-modernité, c’est-à-dire que tous les moyens sont bons, il y a pas d’école, pas de règle, n’importe quel moyen de créer une texture est à prendre.

Para One

Tu es passé au fil des années d’un son très numérique et très compressé avec Épiphanie à des sonorités beaucoup plus organiques et avec beaucoup plus de respirations, quel regard est-ce que tu portes aujourd’hui sur cette évolution ? Et dans quelle mesure est-elle consciente ?

Alors le numérique c’était tout simplement un non-choix, c’était le fait qu’à l’époque pour produire cette musique assez ambitieuse quand même d’un point de vue orchestration c’était la solution la plus simple. Moi je venais du sampler donc du numérique à l’ancienne, très « fait à la main », mais quand je suis passé sur ordi j’ai utilisé les logiciels les plus cheap. C’était une question d’argent en fait, c’était un truc de musicien fauché. J’étais assez complexé par ce son très numérique, et je me suis rendu compte que j’avais finalement assez tort parce que je sais plus qui m’a fait la remarque récemment : « mais en fait ce son un peu plastique d’Épiphanie, c’était bien aussi, c’était quelque chose ». C’était l’ère du temps et je crois que c’est toujours ça l’histoire de la musique, c’est qu’on veut faire des trucs mais qu’on a pas les moyens de les faire…

Et c’est là qu’on tape juste.

Oui et c’est là qu’on tape juste, sans s’en rendre compte. Par contre c’est vrai que j’ai toujours voulu métisser les deux et tresser les deux ensemble. Il y a beaucoup de numérique dans mon dernier disque mais il y a aussi de l’analogique. Là je regarde mon Prophet 5 par exemple… Ce sont des synthés qui ont un coffre assez dingue, ou la 808 voilà, le Minimoog aussi… J’ai toujours voulu faire le mélange, là dans ce nouveau disque j’ai aussi ajouté les vrais instruments dont on a déjà parlé donc ça fait encore des ingrédients supplémentaires. Tout est bon pour générer des textures et je pense que c’est aussi mon métier, la façon dont je me suis constitué un arsenal technique aussi, et puis j’ai appris à épaissir et élargir ce son. Il y a notamment une envie d’image stéréo très large sur ce disque, par exemple j’avais envie que ce soit touffu, qu’il y ait beaucoup de textures, beaucoup de matière, qu’on puisse s’y perdre complètement. Je voulais quelque chose de très « haute définition » d’une certaine façon avec ce nouveau disque.

En dehors des sons enregistrés aux quatre coins du monde qu’on a déjà évoqués, est-ce qu’il y a beaucoup de matière générée par ordinateur sur ce nouvel album ?

Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites par ordinateur. Et par modulaire aussi, ce qui revient un peu au même parce que finalement le modulaire, ça a l’air très analogique comme ça, mais il y a beaucoup de modules numériques, il y a de la synthèse granulaire, etc. Encore une fois c’est vraiment l’idée de la post-modernité, c’est-à-dire que tous les moyens sont bons, il y a pas d’école, pas de règle, n’importe quel moyen de créer une texture est à prendre. Tant qu’on trouve quelque chose d’excitant, de nouveau et de beau et qui ne tourne pas en rond, c’est bon à prendre, et donc oui n’importe quel logiciel peut servir. Franchement je passe mon temps à essayer des trucs.

Est-ce que tu as adapté les sons numériques dont tu parles aux sons enregistrés lors de tes voyages ou à l’inverse, est-ce que tu as d’abord créé des maquettes sur ton ordinateur ?

À un moment je suis allé me cacher dans un endroit en Italie qui s’appelle la Villa Lena qui est un lieu de résidence artistique. J’étais dans une petite cabane en béton au milieu des oliviers pendant trois, quatre mois, et c’est là que j’ai composé l’intégralité du disque. À partir de là, tout le disque existait déjà dans ses grandes lignes, en tout cas en termes de progressions harmoniques, etc. Ensuite je me suis promené avec mes démos qui étaient des démos très fragiles encore, et il s’est notamment passé quelque chose d’intéressant avec Monsieur Suwentra qui était le chef de la troupe de jegog Suar Agung et qui est mort depuis l’enregistrement malheureusement. Moi j’avais essayé d’adapter et de transposer mes compos pour qu’elles soient compatibles avec une gamme indonésienne tu vois, et quand Monsieur Suwentra a écouté ça il m’a juste dit « mais pourquoi ta musique est si bizarre ? ». Et ça m’a vraiment frappé parce que je me suis dit « elle est vraiment basique ma musique, c’est votre musique à vous qui est hyper bizarre, vous tapez sur des bouts de bois toute la journée » (rires). En tout cas de son point de vue à lui c’était ma musique à moi qui était la plus chelou. C’était très drôle cet effet de double miroir comme ça.

J’ai choisi de composer des trucs dont je savais qu’ils allaient, enfin dont j’espérais qu’ils allaient bien vieillir, même pour moi, et que j’allais pouvoir vivre avec pendant des années.

Para One

Après c’est à voir comme un compliment ce qu’il t’a dit.

Bien sûr, c’est un compliment. D’ailleurs il était très content qu’on bosse ensemble donc c’était génial au final. Donc oui j’ai commencé avec des maquettes, après l’intégration disons des textures c’est une autre question. Ça c’est un travail très difficile, c’est le truc le plus casse-gueule qui soit à mon avis. En tout cas pour quelqu’un de ma génération qui a grandi dans les années 80 avec une sorte d’explosion de la musique ultra-produite, world, etc. qui a pas toujours donné le meilleur non plus, puis avec l’avènement d’un trip-hop un petit peu poseur et soporifique. Le côté samples du monde, citoyen du monde, tout ça pour moi c’est pas possible, et il fallait absolument que je reste sur ma ligne de science-fiction, sur ma ligne de « c’est un autre monde dont on parle ». Il fallait pas que ce soit « roots » quoi. Et donc – c’est pour ça aussi que l’album est aussi texturé – il a fallu à chaque fois tresser le faux et le vrai ensemble pour être sûr que ça tienne la route, le tout en restant bien clair sur ce dispositif de fiction qui est au cœur du disque.

Est-ce que tu as composé plus que les 11 morceaux qui constituent l’album pour ce projet ? Autrement dit est-ce que tu as jeté beaucoup de choses ?

J’ai fait un peu l’inverse de ce qu’on faisait avant, notamment dans le rap, de faire soixante morceaux pour n’en garder que douze. Non, j’avais peut-être treize morceaux à une époque, et puis j’ai décidé de n’en garder que 11, mais il y a pas eu de truc d’abattage comme ça. En fait j’ai assez vite déterminé quelles étaient les compositions que je retiendrais. Ça c’était assez rassurant en fait, d’être à peu près sûr de mon coup. J’ai choisi de composer des trucs dont je savais qu’ils allaient, enfin dont j’espérais qu’ils allaient bien vieillir, même pour moi, et que j’allais pouvoir vivre avec pendant des années. C’était ça aussi l’enjeu, il fallait pas que je m’en lasse. Et puis si un morceau devenait moins bien, eh bah il fallait le modifier, mais pas le jeter et en faire un autre. Et puis cette logique du rendement et de l’abattage me déprime assez, cette façon dont on consomme la musique aussi. Du coup j’avais plutôt envie de partir de peu de morceaux, de me concentrer sur eux et de leur accorder une vraie place pendant toutes ces années.

Tu disais dans une ancienne interview que lorsque l’on composait un album, on ressentait le poids des générations précédentes de producteurs, et que cela pouvait être très intimidant. Où est-ce que tu en es aujourd’hui par rapport à cette problématique ?

Je crois qu’il y a une forme de libération avec la sortie de ce disque, parce que je crois que je trouve un espace justement qui est nouveau. Et même si il y a une infinité de références dans ce disque – on en a évoqué certaines – j’ai l’impression que j’ai trouvé un nouvel endroit dans le sens où j’ai trouvé un nouveau mélange. C’est comme une potion tu vois, j’ai trouvé une nouvelle formule qui est ancrée dans une histoire mais qui moi me rafraîchit, et j’espère qu’elle peut rafraîchir aussi les gens qui vont l’écouter. Donc je ne me sens pas « sur les traces de », en tout cas moins qu’avec mes disques précédents.

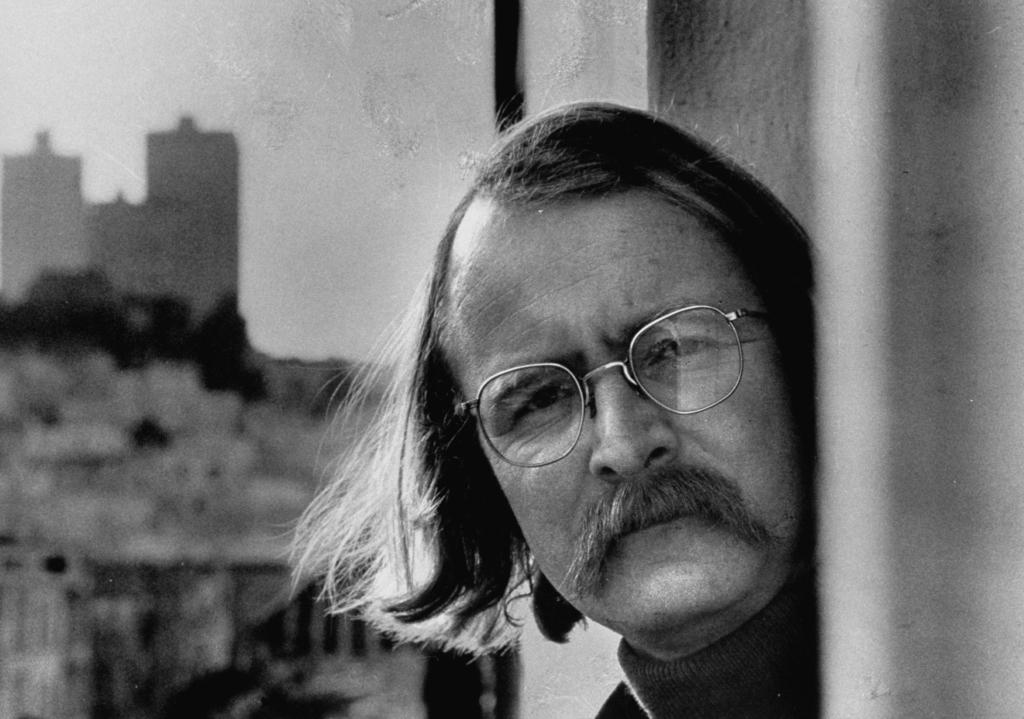

Le titre de l’album Machines of Loving Grace est une référence à un poème de l’américain Richard Brautigan datant de 1967, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette influence ?

Richard Brautigan c’était un poète un peu visionnaire, un peu fou, qui était considéré comme schizophrène, il a d’ailleurs mis fin à ses jours en 1984. Il était très bon pour déclamer son journal intime, ses poèmes, toutes ses impressions sur ses voyages au Japon, etc. Il y a même des disques de lui, j’en ai un d’ailleurs. C’est un type qui avait une vision un peu folle, mais est-ce qu’elle était pas un peu prophétique aussi d’un futur où l’homme et la machine vivraient en harmonie ? J’ai l’impression que c’est un sujet du moment aussi. Ça veut pas dire que je suis un mec de la Silicon Valley qui veut absolument qu’on ait des iPhone greffés dans le bras.

J’ai eu peur.

Non ce n’est pas ça que ça veut dire, mais ce monde il est en train d’arriver en fait. Moi je suis pas Kurzweil ou ces mecs-là, j’ai pas de fantasme de vie éternelle numérique, pas du tout, ça me déprime plutôt. À vrai dire je passe mon temps dans la forêt, ce qui me touche le plus c’est des choses comme la brume le matin tu vois.

Tu veux dire que tu n’es pas obsédé par la Singularité.

Non je suis pas trop branché Singularité (rires). Je les ai lus ces bouquins genre la Singularité, Superintelligence, tous ces trucs-là. Ça veut pas dire que je ne m’y intéresse pas, c’est des choses que je connais, mais c’est pas des choses pour lesquelles je me bats. Mais en ayant passé ma vie dans l’électronique et l’informatique – je ne peux pas dire le contraire – j’ai l’impression en tant qu’hypersensible d’avoir toujours trouvé mon compte dans ce monde électronique en termes de sensibilité, d’avoir toujours trouvé une sorte de réponse. Et je suis toujours étonné par les gens qui considèrent que tout ça est un monde extrêmement froid, pas du tout émouvant. Moi j’y vois des émotions, et j’y vois même un certain animisme en fait. Donc la poésie de Brautigan et son espèce d’utopie complètement folle m’amuse et me fait un peu voyager. Et puis il est aussi beaucoup question de lui dans le film.

Est-ce que tu fais partie de celles et ceux qui considèrent que le poème en question est ironique ? Je crois savoir qu’il y a vraiment deux écoles pour ce qui est de son interprétation.

C’est vrai. Alors je pense que ce qui est important c’est surtout la façon dont il a été perçu. En fait le problème c’est que c’est aussi le titre d’un film d’Adam Curtis qui raconte l’avènement au pouvoir de la génération de la Silicon Valley, et ce film a été pris au premier degré par pas mal de monde quand même. Et dans le cas de poètes qui sont un petit peu fous justement, et qui se revendiquent comme tels, c’est surtout la réception qui en est faite qui va compter dans l’histoire. Et je pense qu’il y a suffisamment de gens qui ont cru à cette utopie. Après moi c’est pas un positionnement politique vraiment, c’est plutôt l’idée de la grâce et de la machine dans la même phrase qui me plaît, pas sur le plan technopolitique mais sur le plan artistique.

J’ai l’impression en tant qu’hypersensible d’avoir toujours trouvé mon compte dans ce monde électronique en termes de sensibilité, d’avoir toujours trouvé une sorte de réponse.

Para One

Avec ce qui est en train de se passer en matière de dérives sécuritaires etc., est-ce que tu penses vraiment qu’il peut y avoir une symbiose entre les êtres humains et la technologie ?

Il y a un film extraordinaire qui a été projeté à Toronto à la fin des années 90 sur William Gibson qui est l’inventeur du cyberpunk. Il y a un moment dans ce film où il est dans une voiture et où il dit « on est déjà augmentés ». En fait d’après lui on est déjà des hommes-machines, c’est mort. Et ça veut pas dire qu’il a envie que ça continue ou qu’il est en train de promouvoir cette idée, mais il dit « moi j’ai tel âge, j’ai des lunettes qui me permettent de mieux voir, j’ai du métal dans la bouche, etc. ». On est déjà des hybrides, des chimères. Il y a aussi une autrice incroyable qui s’appelle Donna Haraway et qui évoque dans les années 80 et 90 le fait qu’une nouvelle humanité cyborg est en train d’apparaître. Elle a notamment écrit un texte qui s’appelle Manifeste cyborg dans lequel elle dit que cette révolution technologique sera l’occasion de réévaluer nos rapports de domination hommes-femmes parce que c’est la différence entre le vivant et le non vivant, l’humain et le non humain qui primera, et qu’à l’occasion de cette révolution on pourra réfléchir à ce qui nous différencie des animaux, ce qui différencie les genres aussi, etc.

Tout ça c’est pour dire – excuse-moi j’ai fait un aparté très long – que je pense que technologiquement c’est en marche. Ça veut pas dire que j’en suis content encore une fois, c’est toujours très compliqué, entre le principe de réalité et le fait d’accepter un fait. De toute façon, on sait que si une technologie est possible, on va y aller quoi. Quand je dis « on » c’est l’humanité. Le fait de considérer ça comme un progrès ou non c’est une question qui est philosophique et qui est aussi politique, mais moi je suis plutôt dans le fait de faire avec ce qu’on a, de faire avec ce qui se passe. Peut-être qu’un jour je vais brûler mon iPhone et que je vais vraiment arrêter mais j’y suis pas encore, et donc en attendant je vis dans cette hybridation.

Ne le brûle pas, ça génère bien assez de pollution comme ça (rires).

Peut-être pas le brûler alors mais je ne saurais pas quoi en faire du coup. Justement c’est ça le problème. Je pense que je suis comme beaucoup de gens autour de moi qui à la fois se posent des questions et essaient d’avoir une lecture lucide de la situation, et qui en même temps sont déjà un pied, deux pieds, deux mains dans la nasse de cette espèce d’hybridation.

Il y a un vrai pont entre le titre Machines of Loving Grace et l’introduction de ton moyen métrage It Was On Earth That I Knew Joy dans laquelle l’être humain était désigné non pas comme un être pensant, mais comme un véhicule de transmission de gènes. D’où te vient cette façon particulière de voir les êtres humains ?

C’est un bon parallèle que tu fais. En l’occurrence, l’idée dans It Was On Earth c’était que du point de vue des machines, les humains ne pouvaient être que des machines. Elles ne pouvaient juste pas voir la différence en fait. C’est quoi un humain, bah c’est une machine à survie pour les gènes qui la programment. C’est une idée qui a été popularisée par Richard Dawkins dans son livre Le Gène égoïste et dans d’autres livres assez brillants. Bon, Richard Dawkins a pas très bien vieilli parce que c’est un peu devenu un réac, mais il a quand même eu pour vertu de populariser cette théorie, théorie qui n’est d’ailleurs pas spécialement la sienne mais qui est du XXème siècle. Et puis le fait de considérer les êtres vivants comme des machines à survie – ce qui ne veut pas dire qu’on considère les humains comme des robots ou les chats comme des robots, pas du tout – c’est accepter notre part de programmation pour accepter aussi notre part de liberté et notre part de culture, culture qui en fait n’a rien à voir avec le déterminisme biologique. Et ça à mon avis c’est souvent un point de rupture notamment entre les sciences humaines et les sciences dites dures, biologiques ou génétiques. Par exemple on peut pas parler de la différence entre les genres de la même manière en biologie et en sciences humaines, et moi je pense que ce dialogue-là il est rompu à tort.

J’ai envie de citer un mec qui s’appelle Robert Sapolsky qui est un professeur incroyable à Stanford et qui a pour vertu d’être très hautement diplômé de plusieurs branches différentes. Sapolsky dit que c’est comme si on avait un « bucket » – ou un panier – sur la tête et qu’à chaque fois qu’un généticien va vouloir parler d’un phénomène, il va se mettre son bucket de généticien, ce qui l’empêchera de voir les autres façons de voir et d’imaginer les choses. C’est peut-être choquant cette histoire d’humains qui sont comme des machines programmées, mais d’une certaine façon si on met son bucket de généticien c’est de ça qu’il s’agit. Et ça n’interdit pas de comprendre qu’il y a aussi une histoire au-delà de la nature, une histoire de culture, etc. Je pense que ça s’entend parfois dans ce que je fais, en l’occurrence dans It Was On Earth ça s’entendait un petit peu. Ce sont les moments où je prends un peu la parole sur ce genre de sujets. En tout cas d’un point de vue très privé c’est le genre de lectures et de croisements qui me passionnent. Ça permet de comprendre comment on peut aussi bien avoir un point de vue éthologique sur la nature et en même temps une lecture très sociologique des rapports entre les humains.

Para One – Exploring the machine, Partie 2

Para One – Exploring the machine, Partie 3

L’album Machines of Loving Grace est disponible depuis le 23 mai en format physique et sur toutes les plateformes de streaming.