Entre pratiques collectives de réflexion et transmission par l’écriture, le travail de Fanny Lallart s’articule autour du partage de la parole. Réfléchir en groupe, rencontrer les acteur·rices d’alternatives aux systèmes dominants, apprendre collectivement les un·es des autres, et écrire, beaucoup, pour garder une trace et transmettre ces savoirs. Son engagement au sein de la revue Show, initiée avec des étudiant·es de l’école d’art de Cergy, ou sa résidence au CAC Brétigny sont autant d’occasions de mettre en paroles et en actes ces réflexions autour de modèles de travail autres dans le monde de l’art.

Récemment diplômée de l’Ecole nationale supérieure d’art de Paris-Cergy (ENSAPC), Fanny Lallart est actuellement en résidence au CAC Brétigny, centre d’art contemporain à Brétigny-sur-Orge (91). Entre un confinement et un couvre-feu, Manifesto XXI est allé la rencontrer à son domicile en région parisienne. En feuilletant avec nous les numéros de Show et ses textes, qu’elle édite et diffuse elle-même, notamment sur son compte Instagram, elle nous raconte son parcours, jalonné de rencontres et de transmissions. Chez Fanny Lallart, l’émancipation est centrale, et doit passer par l’apprentissage. De l’expérience collective naissent de véritables outils de pensée et d’action, qui méritent d’être retenus pour nourrir d’autres réflexions, et d’autres actions. Alors c’est par le texte qu’elle attaque. On navigue avec elle dans ses écrits et dans tout ce qui les inspire : le travail, l’argent, la collaboration, l’institution, les gens… la vie quoi.

Identifier et comprendre ces systèmes, ça a été très important et émancipateur pour moi. J’y ai trouvé une nouvelle force, une nouvelle énergie.

Fanny Lallart

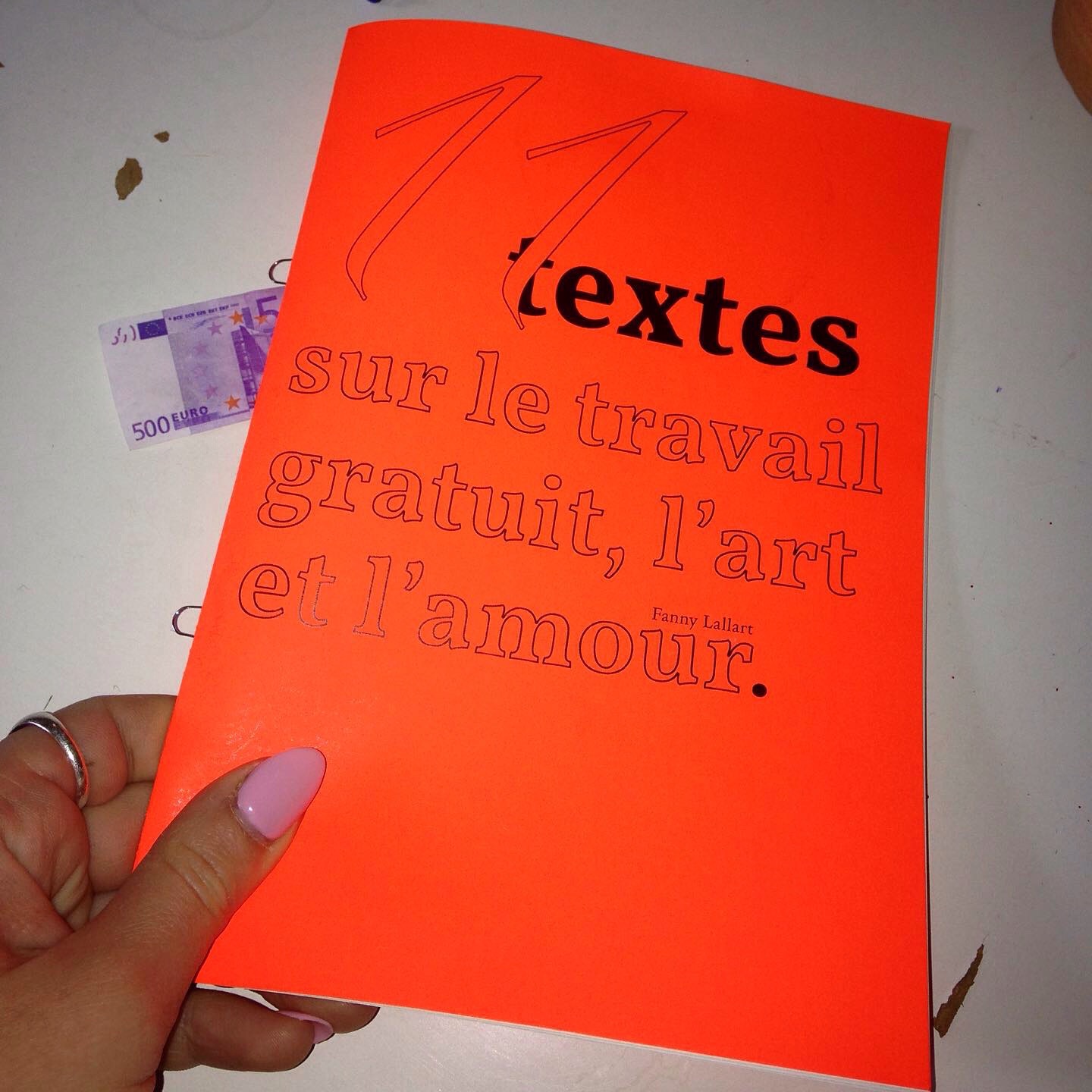

Manifesto XXI – J’ai découvert ton travail à travers ton recueil 11 textes sur le travail gratuit, l’art et l’amour (2019). J’y ai trouvé énormément de choses qui me parlent : le tabou de l’argent dans la culture, les contradictions d’une école d’art institutionnelle qui se veut expérimentale, les rapports de force entretenus dans un système de précarité généralisée… des constats pour le moins désabusés sur le système de l’art. C’était il y a deux ans, comment te positionnes-tu aujourd’hui ?

Fanny Lallart : Je peux te raconter l’écriture de ces textes, produits dans le contexte de l’école et de mon mémoire de fin de cursus. J’avais besoin de réfléchir à ma condition économique, en tant qu’étudiante et jeune artiste, de chercher des réponses que je ne trouvais pas dans l’école. La frustration liée à mon enseignement, c’est le point de départ.

Effectivement, j’ai fait le constat d’espaces dans lesquels je n’avais plus envie d’aller, de manières de travailler dont je ne voulais plus être complice, de systèmes de pouvoir et de domination économique et culturelle auxquels j’avais envie d’échapper. Identifier et comprendre ces systèmes a été très important et émancipateur pour moi. Même si beaucoup de gens m’ont dit que mon mémoire pouvait être assez déprimant, moi, à l’issue de l’écriture, au contraire, j’avais trouvé une nouvelle force, une nouvelle énergie.

C’est très intéressant de me confronter à une institution, après avoir fait ce travail de déconstruction de l’institution. J’ai l’impression d’y aller en connaissance de cause.

Fanny Lallart

Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette force ?

Une fois que j’ai compris et posé ces choses clairement, en faisant aussi un gros travail de lecture, de défrichage et de recherche de ces paroles qui me manquaient, j’ai eu des outils pour faire face aux cadres imposés. L’étape qui a suivi, qui n’est pas présente dans le texte, a été de me rendre compte qu’il m’était possible d’en créer d’autres, à mon échelle, avec les personnes avec qui je veux travailler, et de décider de leurs modalités.

En ce moment, je suis en résidence au CAC Brétigny. C’est très intéressant de me confronter à une institution, après avoir fait ce travail de déconstruction de l’institution. J’ai l’impression d’y aller en connaissance de cause. Par exemple, ça paraît bête, mais modifier les termes de mon contrat, parler de rémunération avec elles [l’équipe du centre d’art, ndlr], ce sont des choses dans lesquelles je me suis sentie légitime, grâce à tout ce travail en amont.

Ce sont en fait les manques de l’enseignement en école qui t’ont le mieux préparée à cette collaboration. Comment as-tu vécu ces discussions sur ta place en tant qu’artiste dans une institution ?

Le CAC Brétigny est un lieu qui essaie vraiment de rémunérer les artistes, et de bien les rémunérer. Je sais que c’est rare. Bien sûr, il y a quand même des choses qui sont compliquées, et dont l’équipe n’est pas directement responsable, comme les délais de paiement par exemple, mais en termes de respect du droit du travail, c’est vraiment possible de parler avec elles, elles accueillent ces discussions.

Par contre, il y a le même problème qu’ailleurs – en tout cas je n’ai pas de contre-exemple : le fait de ne pas salarier les artistes. Je commence à me demander pourquoi. Je suis en résidence depuis septembre, jusqu’en juillet, et si j’avais été salariée, l’année prochaine j’aurais touché le chômage. Je sais que pour la plupart des résidences longues dans les centres d’art c’est pareil, on facture en tant qu’auto-entrepreneur·se, mais je pense que c’est une chose qui pourrait être rediscutée. Ça coûterait plus cher aux institutions, c’est évident, mais nous, ça nous sécuriserait énormément, en termes de congés maladie et surtout de chômage. Je vois qu’il y a beaucoup qui a été fait dans certaines institutions, mais il y a encore des choses qui peuvent être remises en cause.

Rencontrer des personnes qui font autrement, et apprendre d’elles. Puis à mon tour, me demander comment transmettre ce savoir.

Fanny Lallart

Est-ce que tu peux nous raconter comment se déroule cette résidence, dans un contexte où le centre d’art est fermé au public ?

La résidence se répartit en trois axes. Tout d’abord, j’ai intégré un groupe de recherche, monté par le centre d’art en vue de l’ouverture d’une école de pratiques plastiques amateur. On y parle de ce que pourrait être cette école, grâce aux apports de la pédagogie alternative et de l’éducation populaire.

Le deuxième axe est plutôt curatorial. Ça fait partie de ma pratique aussi d’organiser des événements, des expositions, des rencontres. Céline Poulin [directrice du CAC Brétigny, ndlr] m’a proposé de mettre en place avec elle un cycle d’invitations à des artistes, pour mener des ateliers dans des écoles du territoire autour de Brétigny. Ces ateliers alimenteront les discussions sur la future école. J’ai invité des artistes qui, dans leur travail, interrogent le rapport entre enseignant·es et apprenant·es, et qui réfléchissent à l’idée de collectif. Ça a pu démarrer.

Et puis le troisième axe, c’est vraiment « la » résidence de recherche, individuelle. Je vais faire des recherches sur la justice transformatrice. À travers un travail d’écriture, un groupe de parole, ainsi que des entretiens et des rencontres avec des acteur·rices de la justice, et des personnes qui, justement, mettent en place d’autres choses pour résoudre les conflits. Le tout à travers une perspective plutôt féministe. Le point de départ de cette réflexion est ma situation, en tant que femme, qui ai fait face à des situations de violence, et qui n’ai pas envie de passer par la police et par le système juridique pénal. Il y a très peu d’alternatives, et c’est pour ça que j’ai commencé à m’intéresser à la justice réparatrice. Cette partie de la résidence est très ralentie, mais voilà le socle.

Ce qui est bien avec le CAC Brétigny, c’est que l’équipe est vraiment ancrée sur le territoire, elles ont beaucoup de liens et de contacts avec les gens autour d’elles. Elles vont me permettre de rencontrer des personnes, ça accélère aussi beaucoup les choses que je veux faire dans une énergie de travail collaboratif.

La collaboration est une composante centrale de ta pratique. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur les apprentissages collectifs plus ou moins informels que tu as mis en place ?

J’appelle cela des séminaires d’autonomisation. Ça a d’abord été une réponse au « séminaire de professionnalisation », assez déprimant, qu’on avait à l’école, où on apprenait à faire un compte Instagram… J’ai commencé à mettre en place ces processus d’autonomisation, en rencontrant des gens et en apprenant avec elleux.

Faire de la détection de métaux, identifier et cuisiner des plantes sauvages comestibles, apprendre à voler… Toute une série de pratiques à la limite de la légalité, mais qui m’intéressaient beaucoup dans ce qu’elles avaient d’autonomisant et d’inspirant, pour se créer sa propre économie et sa propre technique. C’est un truc similaire à ce que je veux faire sur la justice réparatrice : rencontrer des personnes qui font autrement, et apprendre d’elles. Puis à mon tour, me demander comment transmettre ce savoir. J’ai ce besoin d’apprentissage.

Il fallait garder une trace de ces moments de luttes. La revue Show a permis de diffuser ces paroles.

Fanny Lallart

Tu me parlais aussi d’apprentissages collectifs dans le cadre de la revue Show, à laquelle tu participes depuis ses débuts. Est-ce que tu peux nous en parler ?

Show est une revue étudiante participative. Elle diffuse des textes, des entretiens, des témoignages, des lettres ouvertes, des communiqués produits dans les écoles d’art. Ce sont vraiment des points de vue situés d’étudiant·es qui réfléchissent à leur condition. C’est une revue autogérée et autofinancée diffusée sur Internet en pdf. Elle a aussi une existence papier à l’ école – on y tient beaucoup. Dans d’autres écoles d’art, on est en contact avec des personnes qui suivent la revue, la téléchargent, l’impriment et la diffusent dans leurs écoles. Il y a même des endroits où elle a donné envie aux étudiant·es de créer leur propre revue, à Strasbourg notamment.

Quel a été le contexte de création de la revue ?

La revue Show est née après un an de mobilisation à l’ENSAPC, liée au changement de direction. Quand Sylvain Lizon a fini son mandat de directeur, il y a eu une période de six mois sans direction. Ça a été un moment de mobilisation assez intense dans l’école. Avec d’autres étudiant·es, on s’est interrogé·es sur les modalités de recrutement en école d’art. On a écrit beaucoup de textes, et à force de discuter, on a aussi produit et rassemblé des connaissances. Il fallait garder une trace de ces moments de luttes. La revue a permis de diffuser ces paroles.

Y a-t-il d’autres collectifs ou d’autres revues avec lesquelles vous êtes en contact ?

Oui, des collectifs étudiants : les Cybersistas à Lyon [collectif intersectionnel au sein de l’école d’art, ndlr], Balance ton école d’art à Besançon ou encore le syndicat étudiant des Beaux-arts de Strasbourg. On est en dialogue régulier avec ces groupes, et justement la revue permet d’amplifier les actions qui y sont faites. Par exemple, aux Beaux-arts de Besançon, ce sont des membres du personnel de l’école qui ont été mis en cause. C’est hyper hard, en termes d’autodéfense ! En plus, beaucoup d’étudiant·es ne soutiennent pas du tout leur démarche, et il y a cette « solidarité » masculine. Les personnes qui ont pris la parole sont super isolées, et là-dessus la revue pourra être un relais et donner une forme de légitimité à leur action. C’est dans ce sens-là qu’on essaie d’être en contact avec ces collectifs.

La rémunération artistique devient aussi un sujet sur lequel des institutions et des lieux capitalisent.

Fanny Lallart

En dehors de Show, les questions de lutte dans le secteur culturel m’intéressent. Dans le cadre de mon mémoire, j’ai été en contact avec La Buse, Économie solidaire de l’art et Wages For Wages Against en Suisse.

Ces collectifs sont très engagés concernant la défense du droit du travail dans le milieu culturel, et prennent de plus en plus la parole, notamment depuis les grèves de fin 2019. Que penses-tu du fait que la critique des conditions du travail artistique occupe cet espace médiatique ?

Je ne sais pas, ça m’interroge cette parole… D’un côté, c’est vraiment super que des collectifs, comme Art en grève par exemple, défrichent ce terrain. Iels permettent à beaucoup de gens de prendre conscience que ce qu’iels subissent depuis des années et considérent comme normal, en fait ne l’est pas. Iels identifient qu’il y a un problème partagé aussi. Dans les arts visuels, il y a en plus cette absence de convergence dans les revendications, contrairement aux arts du spectacle où le régime de l’intermittence a été soutenu de manière collective par la profession. Nous, on est tellement individualisé·es dans nos manières de travailler, que de s’unir pour porter notre voix, c’était méga dur. Je trouve que le mouvement Art en grève a réussi à poser ça.

Et d’un autre côté, je constate que la rémunération artistique devient aussi un sujet sur lequel des institutions et des lieux capitalisent. Je vois beaucoup de personnes qui en parlent parce que ce n’est plus possible d’éviter le sujet, mais cela reste assez superficiel. C’est encore un sujet justement, et non une méthode.

Comment éviter que des structures nous dépossèdent de nos luttes, et vident les mots et les concepts de leur vraie portée politique ?

Fanny Lallart

Tu parles de l’hypocrisie de la posture de certaines structures par exemple ?

Oui, c’est un sujet qui est débattu, donc par exemple on va organiser des tables rondes, en faire le sujet d’une programmation, ou même communiquer sur le fait que le centre d’art s’engage, mais sans jamais dire comment. Et il n’y a pas de décisions effectives qui transforment les manières de travailler à l’intérieur des institutions. C’est vraiment une avancée à deux vitesses. Art en grève pose bien cette question : comment faire pour que le vocabulaire militant ne soit pas récupéré ? Comment éviter que des structures nous dépossèdent de nos luttes, et vident les mots et les concepts de leur vraie portée politique ?

Question centrale !

Oui, centrale, c’est sûr. Et en plus, le fait de rémunérer les artistes, le collectif Wages For Wages Against en parle très bien, ce n’est que la surface émergée de l’iceberg. Il y a aussi la vision du travail dans une société capitaliste, les problèmes de catégorisation sexiste et raciale des personnes, les rapports de force et de pouvoir dans les institutions…

La critique institutionnelle est hyper bien accueillie par l’institution. C’est même un travail qu’iels accueillent à bras ouverts, tout ce travail gratuit de critique et d’autocritique ! Iels s’en nourrissent, puis le désamorcent.

Fanny Lallart

Justement, comment ton mémoire a-t-il été reçu, en tant qu’objet institutionnel, disons, officiel ? Il contient quand même une sacrée attaque, directe, du discours de l’école…

C’est assez intéressant cette question, parce que mon mémoire a été hyper bien reçu, et mon diplôme aussi…

Est-ce que tu peux nous raconter ton diplôme ?

J’ai mis en place une programmation, sur toute la semaine des diplômes. Dans le hall de l’école, j’ai installé une grande table en bois, avec des micros et du matériel son, un peu comme un dispositif radio. Tous les soirs à 18h, pendant une semaine, j’invitais des gens à discuter, ou faire des lectures à cet endroit. C’était enregistré et diffusé dans toute l’école. Les discussions portaient sur des questions d’économie, de féminisme ou de condition étudiante. C’était un dispositif pour rassembler la parole et la faire résonner dans l’espace.

Mon mémoire, présenté au même moment à un jury composé d’artistes et de personnes théoriciennes, a été très bien accueilli aussi. On m’a dit que c’était très intéressant, que ça leur avait rappelé des choses qu’iels avaient traversées. Et j’ai vu à quel point la critique institutionnelle est très bien reçue par l’institution. C’est même un travail qu’iels accueillent à bras ouverts, tout ce travail gratuit de critique et d’autocritique ! Iels s’en nourrissent, puis le désamorcent. Mon mémoire, ma proposition, ne gênait personne en fait…

Peut-être parce que le jury est composé en partie de personnes extérieures à l’école ?

Extérieures, oui, mais qui sont aussi enseignantes en écoles d’art, qui auraient peut-être pu se sentir… visées ? Je ne sais pas. En tout cas c’est assez marrant de voir à quel point ma pratique a été comme « digérée » pendant ce diplôme.

Aujourd’hui, tu associes directement ta pratique artistique et ton travail militant. Les oppressions et les inégalités créées par le capitalisme, d’ailleurs, émergent de manière plus aigüe encore avec la crise sanitaire…

La crise rend plus visible la précarité de la plupart des artistes, le fait qu’on ait très peu de protection sociale. Les aides données ne sont vraiment pas suffisantes par rapport à l’ampleur des dégâts. Et du coup, c’est tellement difficile pour les personnes autour de moi, qu’il y a eu presque une pause dans la mobilisation. Les gens n’avaient même plus l’énergie de remettre en route les discussions et les luttes parce qu’il y avait des questions de survie, urgentes, auxquelles il fallait faire face. Là, ça se remet un peu en route. Le fait que les lieux culturels soient fermés pose pas mal de questions : est-ce qu’on demande leur réouverture ? Est-ce qu’on la demande, mais selon nos conditions ? Et est-ce que finalement, avec cette fermeture des lieux culturels, ce n’est pas le moment de dire qu’on est en grève ?»

C’est vrai que c’est un moment délicat, où on se rend bien compte que le rythme même des luttes est révélateur d’inégalités. J’aimerais terminer cet entretien sur une note positive : as-tu un rêve en particulier ?

En ce moment, j’ai un fantasme assez rationnel – je ne rêve pas trop de trucs impossibles. J’ai très envie de monter des choses collectivement, comme des lieux de vie et de travail, en dehors de Paris. Les confinements qu’on a vécus ont été des expériences assez enfermantes en ville. C’est pour cela, je pense, que cette envie est assez partagée par les gens autour de moi. La question est : sur quelles bases économiques ? Ce sera ma prochaine étape. Je ne suis pas non plus dans l’idéalisation de ce qu’on peut faire en dehors de la ville, car il y a aussi un lot de difficultés dans les espaces plus ruraux. Simplement, avoir accès à des espaces de vie beaucoup plus grands et beaucoup moins chers, je crois que c’est quand même quelque chose d’essentiel.

Quelques extraits de l’édition 11 textes sur le travail gratuit, l’art et l’amour, 2019

« Professionnalisation rime ici avec : familiarisation avec la précarité. »

Commentaire de la page « professionnalisation » du site Internet de l’ENSAPC

« L’école nous fait participer à notre assimilation au sein d’un système qui a autorisé notre marginalisation et organise notre exploitation. »

in Le fait qu’on ne puisse pas lutter contre l’institution est une rumeur répandue par l’institution

« Il faut identifier l’ennemi. Si on parle d’exploitation concernant le travail artistique, alors c’est que ce travail gratuit profite à quelqu’un·e. À qui profite mon travail ? »

in Ma part du gâteau

Image en une : © Fanny Lallart, Les séminaires de professionnalisation, depuis 2019 – photo Clément Bouteille