Mi-novembre se tenait à Paris la deuxième édition du festival GROW, dédié à la communauté protéiforme de développeurs, designers, producteurs et artistes qui se reconnaissent sous l’étiquette « creative coder » ; des passionnés venus de toute l’Europe visiblement très heureux de se retrouver pour partager leur tricks de création et débattre de leurs pratiques.

Nicolas Barradeau, à l’origine de l’événement produit par l’agence Spintank, se réjouissait de cette effervescence : « Il y a des talents à Paris à qui on ne donne pas la parole – en même temps le creative coding commence à être enseigné dans les écoles, je constate une plus grande sensibilité des développeurs au design, et vice-versa. » Il concluait en ouverture de la partie grand public de la manifestation, sur la nécessité pour le festival de prendre encore plus d’ampleur, avec des sponsors qui n’ont pour l’instant pas répondu à l’appel.

Mais c’est quoi le code créatif ?

Dans un milieu tech en plein effervescence (et qu’on l’imagine – à tort ?) capable de financer de tels évènements, on est étonné. Mais les creative coders sont inclassables, et envisagent justement leur activité hors du monde de l’entreprise, sur le mode du plaisir – « fun over function ». Pour faire simple, le code créatif, c’est l’utilisation de langages de programmation pour obtenir un résultat visuel surprenant. On part de lignes de code pour créer des sites internet certes, mais aussi des installations interactives, des jeux vidéo, et même des peintures.

Pas besoin d’avoir des compétences techniques très avancées pour se lancer dans le creative coding – le goût de la bidouille est par contre indispensable. Sabrina Verhage, architecte de formation, se rappelle comment elle s’est passionnée pour Processing, un langage de programmation visuelle qui permet de créer des œuvres graphiques animées. Elle est maintenant designer pour une agence, et organise des meetups à Amsterdam pour réunir d’autres passionnés.

Car si la programmation peut sembler une tâche solitaire derrière son écran d’ordinateur, elle est en fait très collaborative, avec l’utilisation de logiciels open source et le partage de code. Une position politique revendiquée par les acteurs, avec les ambiguïtés que cela entraine. Deborah Schmidt, par ailleurs développeuse open source pour l’Institut Max Plank à Dresde, avait volontairement non encrypté son programme de fin d’étude pour que d’autres le hacke et s’emparent de ses fonctionnalités (dessiner avec de la lumière sur un mur). Elle l’a publié sur GitHub (la Bible des développeurs – mais une Bible dans laquelle on peut rajouter des chapitres), sans qu’il soit jamais réutilisé. L’ouverture des données ne suffit pas, il faut effectuer un travail de documentation et de maintenance important : difficile quand on a un job à temps plein à côté.

La communauté rassemblée à GROW a soulevé le sujet « Obvious » : ce collectif parisien vient de voir une de ses œuvres s’envoler pour 430 000 dollars aux enchères chez Christie’s New York. Très médiatisée, la vente a entrainé la grogne des artistes travaillant avec l’intelligence artificielle. Pour créer ce portrait imaginaire d’un baron du 18e, Obvious a utilisé des réseaux antagonistes génératifs (GAN, pour Adversarial Generative Network). La technique consiste à entraîner deux réseaux de neurones en parallèle : l’un génère des images et l’autre vérifie si elles sont connues ou non, le processus s’achevant que le « faussaire » réussit à tromper le « contrôleur ». Une méthode créée par Alec Radford en 2014 et utilisée notamment par Robbie Barrat, artiste de 19 ans qui accuse Obvious d’avoir volé son code. Mais comme il s’agissait d’un process open source, le reproche ne peut être qu’éthique.

Tech Art, mais tech quand même

La mention de réseaux neuronaux vous a fait mal aux vôtres ? Attendez de découvrir l’existence de manuels dédiés à la physique appliquée à la modélisation 3D. Les « bidouilleurs » ont souvent un solide background technique – tout leur génie tient en leur facilité à nous le faire oublier. Pas besoin de savoir le nombre de lignes de codes nécessaire pour générer tout un jeu vidéo, certes. Mais qu’en est – il si le processus est lui-même le résultat ?

L’artiste Mario Klingemann travaille lui aussi avec les GAN, mais ne considère pas le résultat final comme une œuvre autonome. « Avec mes programmes, je peux générer des images à l’infini, tout ce que je fais, c’est d’en choisir une ou une autre, mais l’intelligence artificielle fait aussi partie de l’œuvre ». D’où la présentation en galerie sous forme digitale, avec le processeur dans une boite.

Il est rare que le monde de la tech et celui de l’art contemporain se rejoignent autour des mêmes problématiques ou intérêts conceptuels. Luba Eliott, commissaire spécialisée dans les usages créatifs de l’intelligence artificielle, souligne « l’enthousiasme» provoqué par une technique comme pix2pix chez les chercheurs, alors qu’elle entraine au mieux un haussement d’épaule chez les critiques d’art. Pix2pix rend possible ce que l’on appelle un « transfert de style » : prenez une photo de votre chien et transformez-le en Van Gogh. Techniquement balèze, mais visuellement lassant, à la longue. Tout le travail est donc de relier la complexité technique à un sujet de société plus large. De la surveillance généralisée au biais algorithmiques, les sujets ne manquent pas.

Mais alors les creative coders sont-ils des artistes ? Pas pour Edan Kwan : « Je ne suis pas un artiste, je ne suis pas doué pour créer des choses à partir de rien, ce que j’aime c’est résoudre des problèmes » dit-il en introduction de sa présentation. Passons sur la définition de l’artiste choisie – ce qui compte, c’est un rapport plus léger à la création, envisagé sous l’angle de la découverte. Une approche relayée par Yi-Wen Lin, qui a créé une installation interactive inspirée par le mouvement des carpes asiatiques, pour le plus grand plaisir de ses enfants.

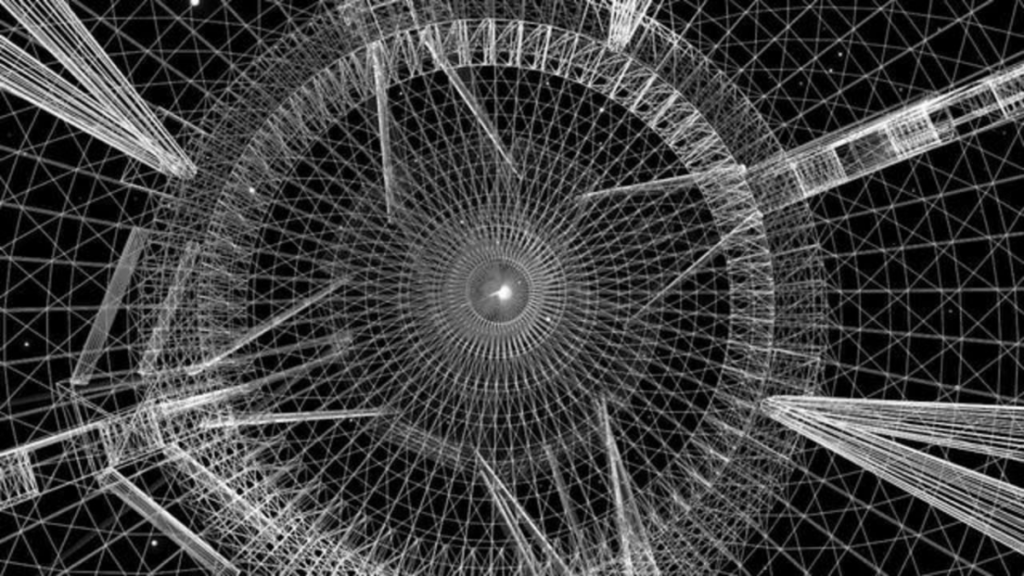

Image à la une: Principles of geometry + Joanie Lemercier: a stereoscopic show from ANTIVJ

Article : Renée Zachariou