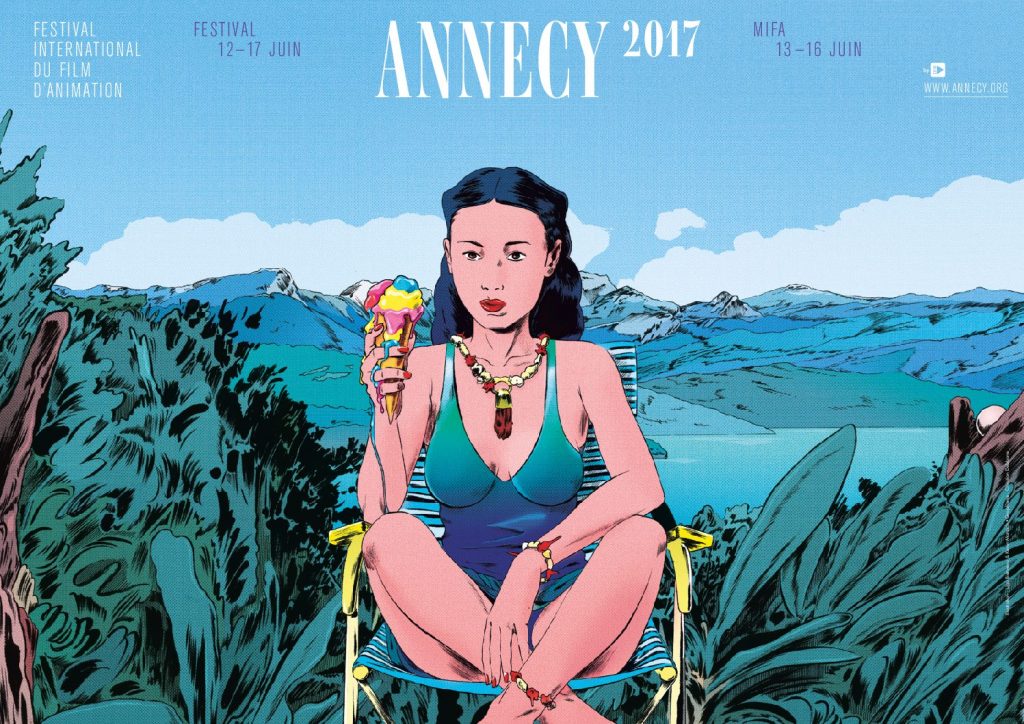

Ugo Bienvenu, avec Kevin Manach, a fait les visuels du Festival du film d’animation d’Annecy. Nous avons redécouvert ce mélange tranquille d’épuration et de décalage quasi-absurde. Il n’en était pas à son coup d’essai : clips, illustrations, collaborations dans des magazines, court-métrages, bandes dessinées, séries. Cet ancien élève d’Estienne, des Gobelins et des Arts Décoratifs, avec son compère ou non, enfonce toutes les portes, déborde d’ambition et fuit toute concession.

Nous avons discuté de tout, et surtout de son art, dans lequel il excelle. Entretien-fleuve, retour sur son parcours.

Manifesto XXI – La série pour Marvel avec Kevin Manach, c’était un rêve de gosse ?

Ugo Bienvenu : Non, c’est parce qu’on a gagné un appel d’offres ; avec Kevin, on avait déjà fait le générique pour un héros français, H-Man. On avait fait ça avec très peu d’argent pour Arte. Quand on est entrés dans une agence de pub, ils nous ont demandé ce qu’on voulait faire, on leur a répondu qu’on aimait faire du luxe et/ou du superhéros, parce que ça nous fait rire. On a d’abord travaillé pour Hermès, puis ils nous ont proposé l’appel d’offres de Marvel.

On dessine de manière assez réaliste, et c’est cool de dessiner des gars en collants.

Générique de H-Man pour Arte

https://youtu.be/eVOrl3AMuek

Ant-Man pour Marvel

La couleur vive du superhéros, ça avait un attrait ?

J’ai développé la couleur seulement depuis deux-trois ans, avec des couleurs très pop. Là, on voulait faire quelque chose de très brut et de très pur.

Il m’a semblé que les visages humains et les mouvements des corps traversaient tout ton travail, est-ce qu’il s’agit d’une de tes obsessions, ou les dessinateurs vont-ils toujours dessiner leurs semblables d’abord ?

Les visages, je pense que c’est ce que l’on dessine tous quand on commence, c’est ce qui attire, c’est la première image que l’on a d’une personne. En général, tu commences par dessiner les visages, et tu as tendance à les dessiner pour tenter de choper quelque chose de différent. Je dessine à peu près toujours les mêmes visages, sauf quand je me force. À propos du corps en mouvement, je viens d’une école d’animation où l’on dessine toujours des mouvements très amples, je trouvais ça saoulant de toujours représenter des gars en train de courir, donc j’ai d’abord vraiment figé les personnages, j’ai tenté de comprendre ce qu’était une position naturelle. Ce que j’essaie de faire, ce qu’on essaie de faire avec Kevin, ce sont des positions naturelles, pas fictives ou caricaturales, on essaie de trouver ce qui va avec la position.

Tout vient de l’observation, on essaie de trouver le truc qui augmente la scène par décalage.

Voyage chromatique, réalisé par Ugo Bienvenu et Kevin Manach pour Renart

On travaille ensemble et séparément ; on s’est connus sur un film, mon premier en sortant de l’école, un clip pour Renart en noir et blanc. Kevin est retourné aux Gobelins, il était une année en-dessous de moi, je l’ai rappelé à sa sortie. En ce moment, on repart chacun de notre côté, on se réalimente pour faire avancer notre travail commun.

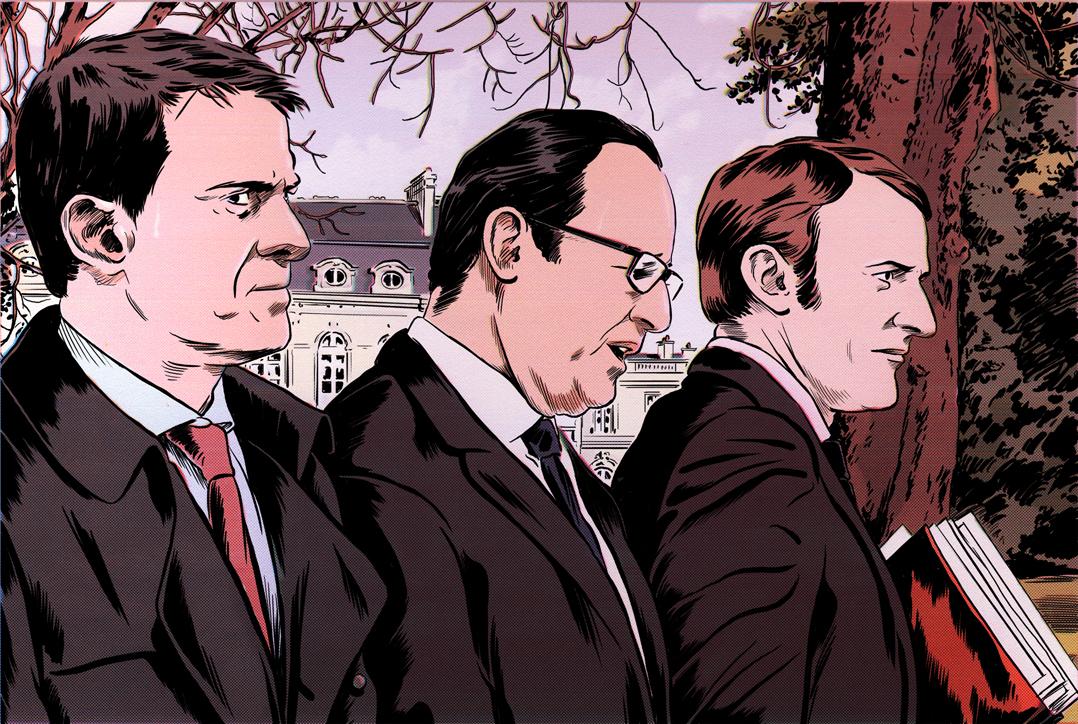

Quelques planches sont politiques, même dans Paiement accepté [ndlr : la deuxième bande dessinée d’Ugo Bienvenu, sortie chez Denoël Graphic en mai dernier].

Bande-annonce de Paiement accepté

Effectivement, l’histoire de la BD se passe dans le futur et on voit le fils de Trump ; j’ai commencé à l’écrire il y a deux ans et Trump n’était pas du tout ce qu’il est aujourd’hui. J’avais juste vu une photo de lui pendant une conférence, j’avais vu sa gueule, que je n’avais jamais vue avant, et je me suis dit : « C’est un logo, ce mec. » Trump est comme Tintin, il est facile à dessiner. J’ai commencé à le dessiner, j’écrivais le scénario en parallèle, et plus j’avançais, plus il devenait quelqu’un d’important. Je l’ai gardé.

Dans la BD, le fils de Trump est un réfugié, fuyant les États-Unis à la suite d’une guerre civile, ce qui répond à l’actualité. J’ai essayé d’utiliser le physique jusqu’au bout, comme le personnage de l’éditeur, qui lui reste fictif.

En ce qui concerne la politique, on a dessiné pour Le Nouvel Obs, une commande ; c’est intéressant pour nous de croquer des vrais gens et d’essayer de faire ressortir ce qu’ils sont, de tordre l’image pour toucher au réel.

Trump est comme Tintin, il est facile à dessiner.

D’après toi, à quel point les graphistes sont-ils influencés par l’iconographie traditionnelle ? La peinture académique, l’histoire de l’art ?

Mes parents étaient très classiques, il y avait des livres d’art partout à la maison ; j’ai vécu dans plusieurs pays, au Tchad, au Guatemala, puis au Mexique. J’étais au Mexique entre mes 10 et 15 ans, et j’y voyais des peintures sur les murs, rouges, roses, jaunes, et je pense que ma manière de faire de la couleur vient de là. Mon dessin vient du classicisme, de ce que j’adorais chez les grands peintres. J’essaie de tendre vers un grand réalisme, avec en contrepoids une couleur éclatante. Avant, je ne faisais que du noir et blanc, c’était cool mais il me manquait de l’impact, je voulais faire entrer de la lumière, de la réalité. J’ai beaucoup cherché, j’ai testé les camaïeux de gris, sans résultat, et à force j’ai trouvé une manière de faire de la couleur, j’ai trouvé le moyen de la mettre au même niveau que le trait, et pas en-dessous. Pas de duel entre le trait et la couleur. La couleur vient donc du Mexique, des comics aussi – mes parents avaient des illustrés des années 1950.

Avec Kevin, on est allés l’un vers l’autre, par plaisir, parce qu’on fait des films d’animation ensemble et qu’il ne faut pas voir de différences d’un plan à l’autre. En général chez un dessinateur, ce qui le caractérise est ce qu’il ne sait pas faire. Ce qui nous distingue est le fait qu’on ne se rejoindra jamais sur certains points, qu’on n’arrivera jamais à représenter certaines choses de manière identique.

J’ai toujours essayé de travailler sur mes lacunes, ça tient au travail. J’aime le classicisme, les bonnes proportions, j’aime dessiner parfaitement un muscle. Au début, j’esquivais, puis j’ai de moins en moins fui le problème, puis j’ai su faire. Ce métier tient à de petites choses, mais déterminantes. C’est un soulagement de parvenir à maîtriser quelque chose qu’on ne savait pas faire.

Pourquoi aime-t-on Ugo Bienvenu et Kevin Manach aujourd’hui ?

Je pense que c’est parce que l’on cherche, on sent qu’il y a un risque dans ce que l’on fait. On se demande toujours ce qui peut faire décoller l’image, ce qui la fait rester en tête, le truc en plus. On essaie de se surprendre. En sortant de l’école, je ne voulais absolument pas faire ce que faisaient l’école ou mes camarades même si, bien sûr, on est reconnaissables dans une famille de dessin.

On a fait une image dans un catalogue, un croquis que je trouvais nul ; j’ai demandé à le retravailler, j’ai entièrement refait un dessin qui me plaisait, eux y voyaient trop de risques. Je préfère toujours le danger.

J’ai beaucoup travaillé avec peu d’argent, au début pour avoir cette liberté, pour contrôler ce qui sort de moi.

Tu as aussi dessiné pour des magazines avec des partis pris esthétiques forts, comme XXI et Desports.

Oui, et vu que la plupart ne paient pas beaucoup, parce que l’on est dans des économies très précaires, on y a trouvé une liberté.

Chez Marvel, on avait beaucoup d’argent, on a réussi à faire quelque chose de solide, mais on ne pouvait pas vraiment discuter chaque « remarque » qui nous parvenait. Dans des revues, des bouquins illustrés qui ne paient pas, on annonce que l’on veut être complètement libres. En général, on ne travaille plus avec ceux qui nous font chier, car en plus on n’est même pas fiers à la fin des images qu’ils nous prennent, à force de nous enlever tel élément dans l’image, de rajouter tel autre élément.

C’est ce sur quoi on se retrouve en premier avec Kevin.

Tu as commencé avec le noir et blanc, tu es arrivé sur une imagerie très pop. Tu avais peur de la couleur ?

Au début, je trouvais la couleur vulgaire, décorative. Sur les clips de Renart, c’était très bien d’avoir du noir et blanc ; sur le suivant, je cherchais à montrer des valeurs, des teintes. Je suis allé sur la couleur vraiment progressivement, je suis quelqu’un d’assez peureux. Il faut que j’apprenne et ça prend du temps. Je voulais que la couleur me surprenne, je ne voulais pas copier, je voulais atteindre une évidence – parce qu’il faut produire beaucoup d’images, cette évidence est nécessaire, il faut pouvoir produire vite et parfaitement. Ça m’a pris du temps, autant que d’accepter son propre kitsch. Je voulais être un esthète, être dans la forme pure. J’aime l’austérité, je me cachais derrière le noir et blanc qui rebute. Puis j’ai compris qu’ajouter un peu de sexy dans le dessin attirerait les gens vers une austérité qui serait plus fine et plus cachée.

« Fog », le clip de Jabberwocky, est en effet très épuré. Ton dessin s’est vraiment simplifié, même si tu racontes encore une histoire très visuelle. Quelles influences as-tu eues ?

Je détestais la science-fiction avant, puis j’ai découvert Philip K. Dick. Ce que j’aime, c’est que le décor SF te permet de te centrer sur les personnages, sur ce qu’ils vivent. Alors que dans des films d’animation plus réalistes, tu pourras te demander : « Pourquoi ont-ils mis cette tasse ? » Dans le futur, personne ne se pose la question. Tu ne remets pas en question l’espace ou la décoration. En revanche, tu es focalisé sur les personnages.

Je voulais entrer dans le clip par la fille, par ce qu’elle voyait ; le premier plan était pour moi ce qui la raccrochait à la réalité. On prend le spectateur par la main, on l’attire par la couleur, puis on lui met une grosse claque. C’est mon plus gros kif. Avant, je rejetais le spectateur ; maintenant, je m’amuse.

Pour quelqu’un d’assez peureux, tu touches pourtant à tout. Tu as participé à un film de guerre, ou à des projets aux approches presque fantastiques.

Bande-annonce du Soldat méconnu, réalisé par Jérémy Malavoy

Bande-annonce de Lune, réalisé par François de Riberolles

C’étaient des commandes, l’occasion de faire des projets avec des gens. C’étaient nos « projets-bouffe », mais on s’est impliqués à fond, il fallait que l’on montre notre valeur.

On prend le spectateur par la main, on l’attire par la couleur, puis on lui met une grosse claque. C’est mon plus gros kiff. Avant, je rejetais le spectateur ; maintenant, je m’amuse.

Le thème imposé est-il stimulant ?

Oui, parfois ; ce qui est chiant, c’est quand les réalisateurs disent donner carte blanche, mais qu’ils réclament toujours autre chose ensuite. Avec Kevin, on passe beaucoup de temps à se battre pour notre liberté, à imposer notre travail. Ils ne connaissent pas toujours le métier, la complexité. C’est très long, l’animation. On a mis un an à faire Le Soldat méconnu ; pour Ant-Man, on a mis huit mois, avec une équipe de vingt animateurs (pour six épisodes d’une minute trente). Des fois, les réalisateurs viennent et veulent changer une séquence, alors que ça a pris deux semaines à trois personnes, alors il faut les éduquer. Donc je vais travailler comme cela de moins en moins, c’était idéal parce que formateur et ça t’apprend à baisser la tête, mais c’est énormément de travail pour, souvent, peu de retombées.

Tu as une approche traditionnelle du dessin, tu pars toujours du papier et du crayon.

Je suis dessinateur, je dessine sur du papier ; même en travaillant avec du numérique, j’ai un attachement pour ce qui semble vrai. Tu ne peux pas mentir avec un dessin, tu ne peux pas cacher le fait qu’un dessin est raté. Je veux que ça ait l’air d’être fait à l’ancienne, je veux que ça ait l’air d’avoir été fait il y a trente ans. Tout en pensant une image de demain.

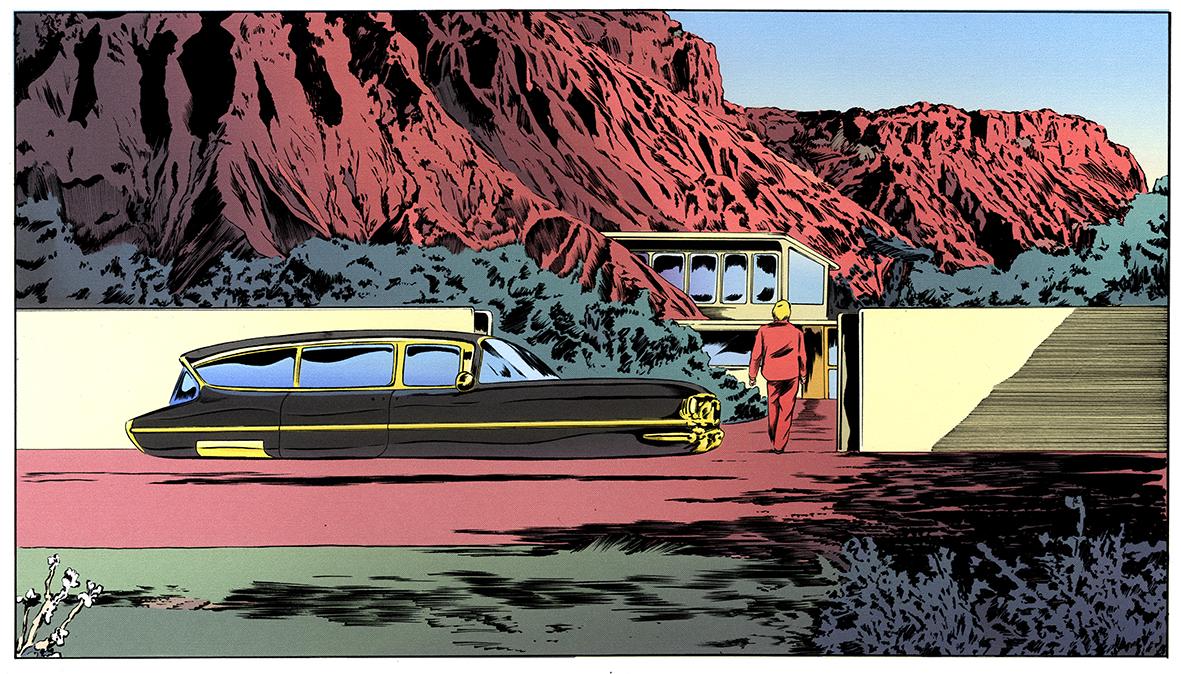

Justement, comment considères-tu toutes les visions rétro-futuristes qui traversent ton travail ?

Pour moi, le futur est comme l’enfer. L’image que l’on a de l’enfer est restée au Moyen Âge, on imagine des chaudrons, etc. La vision du futur s’est développée avec Jules Verne, une des images était extrêmement optimiste, puis une autre a suivi, étrange, avec des monstres. Moi, j’aimais la vision décorative du futur, un peu naïve, avec des voitures volantes et des formes très rondes, épurées. Les designs de la Buick, des vieilles Chevrolet me parlent. J’ai compris les voitures quand j’ai compris la science-fiction. Je n’ai pas le permis, je n’aime pas les voitures, mais j’ai découvert là l’intérêt graphique des voitures. Elles ont un intérêt narratif fou, pour raconter le personnage. Je me rappelle la sensation que j’avais pendant certains trajets, pour moi la voiture est un lieu de nostalgie, de musique.

Ton travail est-il muet ? Comment conçois-tu le rapport au bruit, à la parole, à la musique, dans ton travail ?

Les courts-métrages sont muets, parce que c’est plus simple. Au début, dans les premiers courts-métrages, personne ne te suit, tu es dans ta galère, tu essaies de ne pas embêter les gens, et tu essaies de dire les choses sans moyens, sans mots, c’est très formateur.

Dans Maman, tout est dit juste par des cadrages, des actions. J’ai appris à valoriser les gestes, les regards, le temps des choses. J’ai découvert que je pouvais utiliser en BD ce que me permettait le silence, et le fait de ne pas parler, de communiquer par le mouvement. Et ajouter par-dessus des gestes très découpés. J’en avais vraiment abusé dans Sukkwan Island [ndlr : la première bande dessinée d’Ugo Bienvenu, chez Denoël Graphic]. Dans Paiement accepté, parfois, les personnages disent quelque chose, tandis que leur corps dit autre chose. Quelquefois, les personnages ne parlent plus, mais le cadrage évoque ce qu’ils pensent.

Tu as tout fait dans Paiement accepté. As-tu eu du mal à passer à la narration ?

Ce qui est dur, c’est de passer à des formats plus longs, mais pour moi, le dialogue tient de manière assez instinctive. Ce qui est compliqué, c’est de faire jouer le bon dialogue et la bonne action. Je me fous de raconter une histoire en plus, avec des problèmes en plus. Je voulais une forme de roman, où l’action n’est pas démente, où les personnages ne changent pas du tout au tout. Je préfère poser des questions au lecteur, à la Claude Sautet ou à la Éric Rohmer.

Je cherche pourtant sincèrement à ne pas être prétentieux, la pop m’aide beaucoup à poser les questions avec dérision. Je veux donner des pistes, pas asséner. Je ne veux pas juste donner un bonbon qui fera plaisir sur une période très courte. J’adore aller voir des films qui ensuite vivent en moi pendant des semaines. Apocalypse Now, Orange mécanique, Stalker, ou des romans de Duras, K. Dick, Fitzgerald, vivent en toi longtemps après, ces images génèrent et posent des questions profondes.

Je n’aime pas le travail de beaucoup de gens, je me considère moi-même dans une recherche permanente sans forcément aimer ce que je fais, peu me donnent une vraie décharge. Alex Raymond, Harold Foster, je suis très sujet à ces dessinateurs des années 1950, parce que c’est nostalgique, doux, fort et beau. Je suis très influencé par les années 1940 à 1960.

Dans Fog, on pense à des inspirations de l’animation japonaise, éventuellement à Alice au pays des merveilles.

On a écrit le clip avec Kevin, on s’était dit qu’il fallait qu’on fasse un objet appétissant, et en même temps violent. L’idée originale était seulement de dessiner cette population de gens très riches, qui vont tuer une gamine pour générer une image. L’idée était très simple, et c’est la mise en scène qui fait tenir l’ensemble. On essaie de rendre aux choses leur potentiel maximal.

Dans ce geste précis de la main [ci-dessus], on voulait trouver où était le point de vérité dans quelque chose d’absurde. Tout doit être posé sur une vérité pour être viable, les vérités sont ce qu’il y a de plus dur à trouver. Je faisais beaucoup de photo avant ; maintenant, je me promène avec mes carnets, j’ai des centaines de notes.

Quel est ton rapport à la musique, tu aimerais faire plus de clips ?

La musique est toujours un socle intéressant pour générer des images, ça donne un guide, et un rythme. C’est un terrain d’expérimentation, je réutilise ce que j’essaie sur des projets personnels. C’est aussi des rencontres : Renart était un ami de ma femme ; j’ai rencontré les responsables de chez InFiné, ou Félix de Givry, sur le tournage d’Eden de Mia Hansen-Løve [ndlr : auquel Ugo Bienvenu a participé], qui m’a mis en contact avec Jabberwocky.

Là, je fais un clip, j’avais une idée, j’ai demandé à Félix s’il pouvait le faire mettre en musique plutôt que d’essayer de perdre du temps à le faire financer. On a décidé de faire un gros clip pour la naissance de ce jeune artiste inconnu, Vincent Bardot. Pour la première fois, mes personnages chanteront ; j’aime bien assumer le kitsch, j’aime bien Laurent Voulzy. On a failli cliper Elton John. (rires)

Et Domenica, ton projet de premier long-métrage avec Kevin ?

C’est en financement, ça prend du temps, en moyenne cinq-six ans pour un film d’animation en France. Le film sera très adulte, pour adultes, avec des thématiques adultes, ce qui réduit encore la part potentielle de spectateurs, donc la facilité de se faire produire. Ce sera l’histoire d’une femme, d’une vraie femme, comme on en voit peu en animation. À côté, je commence l’écriture d’autres longs-métrages avec d’autres personnes, davantage SF, et l’écriture d’une autre BD.