Derrière le nom mystérieux UVB 76 (УВБ76) se cachent Gaëtan Bizien et Tioma Tchoulanov, un duo d’artistes des plus prometteurs de la scène française des arts numériques et de la musique électronique. Le duo, également à la tête du collectif parisien Dot Data, a sorti en 2015 un premier EP, Enter 513, sous l’égide du label rennais Midi Deux. Depuis sa formation, UVB 76 s’est produit dans des lieux très différents – des clubs aux événements d’art numérique les plus pointus –, un parcours riche à l’image de leur créativité et de leurs compétences pluridisciplinaires. Avec des compositions sombres et convulsives, UVB 76 a déjà envoûté le Centre Georges-Pompidou et des festivals comme le Transient, le Visions et les Trans Musicales.

Manifesto XXI – Pourquoi avoir choisi ce nom, UVB 76 ?

Tioma : UVB 76, c’est le nom d’une fréquence de radio créée dans les années 1970 et qui émet près du petit village de Lojki, au fin fond de la toundra en Russie. C’est devenu un mythe car on ne sait pas qui l’a créée, ni qui la maintient en vie. Elle diffuse des messages cryptiques, des noms ou des chiffres en russe. C’est un sujet un peu creepy qu’on trouve facilement sur Internet, il y a même des sites ou des pages qui relaient les messages.

C’est un objet de fantasmes.

Tioma : Oui, et ça allait bien avec notre identité et l’idée de transmission de messages électroniques et de fréquences perdues qui diffusent des trucs obscurs.

Gaëtan : Et Tioma est russe, donc on s’est dit que ça collait bien ! (rires)

Pouvez-vous présenter brièvement vos formations respectives et comment elles se complètent dans vos projets ?

Gaëtan : On s’est rencontrés au lycée Savina à Tréguier, où j’ai étudié les arts appliqués. Puis j’ai fait un BTS communication visuelle à Estienne, où j’ai appris tous les codes du graphic design. Je me suis ensuite dirigé vers le multimédia pour faire une année de formation en alternance à l’EPSAA d’Ivry. J’ai été initié à des logiciels de création numérique par Dominique Moulon (directeur de la formation, il tient le blog Media Art Design). J’ai continué à apprendre en autodidacte, et en ce moment je travaille en tant que motion designer.

Tioma : Mon parcours scolaire a longtemps été axé sur le cinéma. J’ai fait un bac littéraire avec option cinéma, puis une licence bi-cursus cinéma et musicologie, avant de totalement virer vers la musique en master. Actuellement, je suis en master de musicologie spécialisation CAO (composition assistée par ordinateur). Il y a donc toujours eu des ponts entre la musique et le cinéma dans mon cursus, et ça s’inscrit pleinement dans ce que l’on fait avec UVB 76. Là, je fais mon mémoire sur notre formation et en particulier sur notre performance Transmission.

Quelle place donnez-vous à la notion de performance dans vos projets ? Pourquoi, par exemple, avez-vous choisi de ne pas produire de vidéos en support fixe ?

Tioma : On n’est pas contre cette idée-là. On fait d’ailleurs des clips pour certaines de nos tracks. Mais ce n’est pas systématique, on évite de faire des clips pour des compos que l’on trouve déjà trop illustratives et cinématographiques.

Pour l’aspect performance, le déclic s’est fait quand on a découvert les lives de Monolake, Tarik Barri ou Ryoichi Kurokawa, il y a quelques années. Les nouvelles technologies nous permettent, sans mettre beaucoup d’argent, de créer facilement des vidéos, du contenu sonore, puis de les générer ou de les moduler en live. Donc on s’est dit : pourquoi se restreindre au son ? Il y a aussi le fait que l’on n’a pas forcément un jeu de scène particulier, on se contente de pousser des boutons. Donc on trouvait dommage de laisser le sens de la vue à l’abandon et de ne pas proposer un contenu qui le stimule.

Gaëtan : Avec du recul, on se rend compte qu’on a sûrement aussi été influencés par des groupes comme Kraftwerk, Throbbing Gristle, etc., qui produisaient de la musique radicale pour l’époque, avec une scénographie. Ils s’impliquaient physiquement, diffusaient des images, proposaient un art « total »…

Qu’est-ce qui a été déclencheur dans le fait de passer de concerts de musique électronique à des performances audiovisuelles ?

Tioma : C’est un concours de circonstances. En 2013, le festival Brume nous a dit : « On dispose d’un vidéoprojecteur et d’autres groupes feront des performances audiovisuelles, est-ce que ça vous branche ? ». On n’avait jamais fait de live, ni d’audiovisuel. On a rushé pendant deux semaines avec du Red Bull et du café pour comprendre comment faire une performance audiovisuelle, quel logiciel utiliser, comment la présenter en live… À partir de là, c’est devenu notre patte et on a été régulièrement rebookés pour notre univers visuel.

Gaëtan : UVB 76, c’est d’abord une formation musicale, mais avec le temps, la vidéo est devenue trop liée au son pour qu’on puisse les détacher l’un de l’autre. Ça nous permet de densifier le contenu et d’introduire plus d’influences cinématographiques et musicales, ou de raccorder l’ensemble à des problématiques contemporaines.

Pouvez-vous nous expliquer l’aspect technique, le dispositif de vos lives audiovisuels ?

Tioma : On a un seul ordinateur qui gère tout le live. Le logiciel Ableton Live gère le contenu audio et le logiciel Resolume Arena gère le contenu vidéo. Chacun prend une moitié de l’écran et ils sont synchronisés par des protocoles MIDI. Quand on lance un élément sonore, ça lance un clip vidéo assigné. Toutes les modulations que l’on va faire sur le son auront des réponses visuelles, des modulations vidéo qui auront été pensées en amont. Par exemple, si on active un effet de glitch audio qui va déstructurer le son, la vidéo va se brouiller en parallèle. L’idée est de produire un effet de synesthésie, de créer un lien entre les deux médias. En amont, on utilise beaucoup de logiciels différents pour bâtir le son et la vidéo. Pour la composition sonore, Ableton reste notre logiciel de prédilection. Pour la vidéo, on utilise la suite Adobe, des logiciels et des plugins 3D, et parfois des langages de programmation comme Processing.

Quelles sont les sources de vos matériaux visuels et sonores ?

Tioma : C’est très varié. Parfois, on crée tout à partir de nos logiciels et de nos plugins. Mais assez souvent, on récupère de la matière d’abord. On fait du field recording avec notre micro, on récupère des samples pour le son et on filme des trucs nous-mêmes, ou on utilise des sources vidéo que l’on trouve sur Internet.

Utilisez-vous aussi des documents d’archives ?

Gaëtan : On entretient un certain respect et une distance avec nos sources, contrairement à certains VJs. On veut absolument avoir une patte reconnaissable. Mais oui, ça nous arrive de faire du found footage, à partir du moment où ça a un potentiel graphique. Par exemple, au tout début du live Transmission, on fait du zapping d’une séquence à l’autre, et chacune correspond à un moyen de captation différent (de la VHS, de la CCTV captée en Chine ou en Inde, des images satellites, des vidéos perdues de YouTube). On ne peut pas avoir la prétention de les avoir filmées ! Mais on se les réapproprie et on fait en sorte que ça entre en cohérence avec notre univers. L’introduction du live correspond vraiment au lancement d’un processus de machine : on la lance avec tout un flux d’images de la Terre, à partir de différents points de vue – l’usage d’archives et de found footage est donc cohérent.

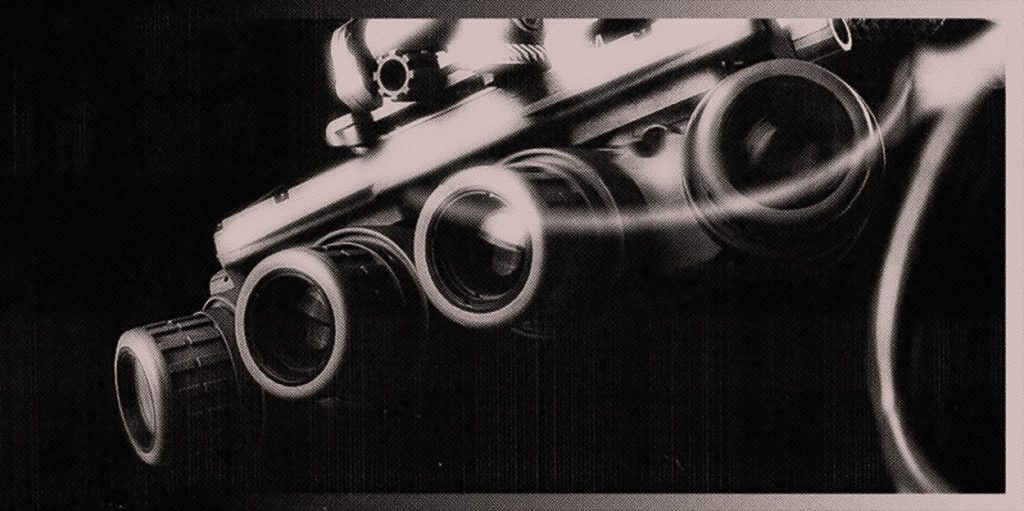

Dans votre manière de traiter le thème de l’espace, en particulier dans le live Transmission (le satellite qui fait un zoom progressif sur la Terre, la caméra de surveillance dans le métro à Paris, le microscope…), le spectateur a toujours le point de vue d’une machine. Comment interpréter cela ?

Tioma : C’est relié au propos de Transmission, qui parle autant des flux que des supports d’émission. On essaie de questionner un peu la place de la technologie dans notre société. L’espace, le microscope, les caméras de surveillance sont à des échelles différentes et permettent d’exprimer l’idée de l’omniprésence des écrans et des caméras autour de nous. Dans Transmission, on navigue entre ces différentes échelles pour traduire cette idée.

Gaëtan : On a aussi été marqués par 2001, l’Odyssée de l’espace, 1984, la science-fiction des années 1970-1980, ces œuvres de mecs qui ont un vrai discours et dont le résultat est aussi très graphique. Je pense qu’on régurgite pas mal d’informations et d’influences : celles de l’art numérique et conceptuel actuel, comme le travail de Ryoji Ikeda, mais aussi celles des classiques d’anticipation tels que Le Bunker de la dernière rafale, THX 1138, Alien, 1984, Ghost in the Shell… La trilogie des Qatsi nous a aussi vraiment marqués. Ça nous a donné envie de donner un propos à notre travail.

Vos lives audiovisuels sont très anxiogènes pour le spectateur, mais c’est aussi très exaltant ! Il y a aussi un certain sens du sublime. Dans 513, on a l’impression vertigineuse d’être en tête d’un train en marche, voire de l’incarner.

Tioma : C’est vrai que globalement, il y a un côté sombre et dystopique dans nos choix esthétiques graphiques et sonores. Et en même temps, la musique reste assez accessible quand on va sur des terrains plus rythmiques (car on ne se contraint pas à de la musique expérimentale) et ça peut provoquer une espèce d’exaltation.

Gaëtan : Je pense que les gens qui viennent nous voir se prennent une claque, même sans forcément connaître ce genre de musique. Qu’elle soit bonne ou mauvaise, il y a une réaction. On préfère savoir que des gens ont détesté notre live plutôt qu’il y ait des gens qui ne se souviendront pas de ce que l’on a fait. C’est toujours mieux de provoquer quelque chose.

Avez-vous remarqué différentes réceptions selon les scènes ?

Tioma : En général, les gens sont captivés par cet ensemble de contenus qui est – on peut le dire – un peu balancé de façon agressive. Mais on a aussi eu des témoignages de gens dans le public qui n’étaient pas habitués à voir des vidéos pendant un concert. Les visuels, avec leur propos sérieux, les avaient empêchés de se laisser porter par la musique. On a moins eu ces échos-là dans la sphère des arts numériques, et je pense que c’est une question de pédagogie. Quand on joue sur des scènes plus « grand public », les gens sont peut-être moins habitués à cette lecture d’un concert, à devoir être attentifs à un autre média en plus du son.

Gaëtan : On a aussi eu l’effet inverse. On a joué au DOC à Paris et les gens, avec quelques bières au compteur, étaient beaucoup plus libérés sur le fait de prêter attention aux visuels en plus du son. Le sound system était un peu crado et les gens se lâchaient complètement !

Adaptez-vous les lives en fonction du contexte et du public ?

Tioma : Transmission était à la base une performance très précise. Mais on a commencé à nous solliciter pour des lives audiovisuels dans d’autres sphères que l’art numérique, donc on a constitué plusieurs versions de notre live pour l’adapter à chaque contexte. Dans un club, à 3h du matin, les gens n’ont pas forcément la même attention que ceux qui sont dans une galerie à 21h pour une performance d’art numérique. On a maintenant trois versions avec à peu près le même contenu, mais dont on a changé l’agencement et l’aspect rythmique pour le faire correspondre aux différents contextes.

La première version, pour la scène des arts numériques, contient plus de noise, des parties complètement arythmiques et expérimentales. Elle est plus conceptualisée et narrative. Il y a vraiment une suite logique dans le choix des échelles que l’on retranscrit. Le début montre des technologies obsolètes comme la VHS, et on progresse à travers le temps pour aboutir à des vues satellites et du profilage numérique. On réfléchit beaucoup à la notion temporelle. Du coup, l’expérience du spectateur est plus proche de celle d’un film que de celle d’un concert. On peut la voir assis sans bouger, il y a moins d’implication physique. La version que l’on présente en club est beaucoup plus rythmique, et depuis quelque temps on a une troisième version qui nous permet de jongler entre l’agressivité et le côté tribal du club et le côté plus expérimental, froid et intellectuel de la version art numérique.

Gaëtan : Mais justement, notre défi, c’est de pouvoir un jour proposer une performance qui pourrait être jouée dans n’importe quel contexte, et c’est déjà quasiment le cas.

Vous avez donc pu observer les différences de réception entre un public averti et un public orienté vers une expérience plus festive. Qu’en est-il du regard à l’étranger ?

Tioma : On n’a pas encore assez joué à l’étranger pour se rendre compte de cela, mais il s’est passé quelque chose d’assez intéressant aux Trans Musicales. On proposait un live avec des séquences vidéo très politisées, évoquant des thèmes bouillonnants d’actualité, comme Daesh, l’État islamique, l’intervention militaire américaine, l’utilisation des drones. Il se trouve que par un concours de circonstances, des migrants se sont retrouvés devant notre live (dans le cadre d’une sortie culturelle proposée par une association d’aide aux migrants). L’environnement du festival est déjà marquant pour des gens qui n’y sont pas habitués, et ils se sont retrouvés dans une foule complètement exaltée, qui dansait et criait devant les évocations que l’on faisait de ces sujets-là. Certains ont peut-être été marqués. En tout cas, c’est très intéressant, ça nous sort de notre cercle de diffusion habituel.

Avez-vous pu les rencontrer ensuite ?

Non, mais ce serait très intéressant, que l’on puisse échanger avec eux pour recevoir leur point de vue et leur exprimer le nôtre.

Qu’est-ce qui a motivé votre choix de diffuser un contenu aussi actuel et politisé ?

Gaëtan : On voulait absolument utiliser des images contemporaines, symboliques. C’est cohérent au sein de la performance et ça vient clôturer le live sur une touche moins narrative, plus ancrée dans le réel. Ça permet aussi d’aller jusqu’au bout du message que l’on veut faire passer.

On n’a pas envie de présenter un contenu sans aucun lien concret avec l’actualité. On essaie de produire quelque chose qui soit populaire, via des images que l’on voit tous les jours à la télévision. On se dit que le fait de les rediffuser d’une autre manière, en live, peut amener le public à y réfléchir.

C’est peut-être influencé par Vatican Shadow ou Muslimgauze, dont les identités visuelles et sonores sont clairement orientées. On fait également souvent le rapport avec le live de Massive Attack, qui utilisent aussi de la data et des drapeaux de pays impliqués dans des conflits très actuels. Ils ont une portée politique et c’est notre objectif aussi : essayer d’ouvrir des portes aux gens, de montrer au public des choses qui font écho à leur vie de tous les jours, tout en leur proposant une expérience sonore et graphique entraînante.

Tioma : Mais effectivement, notre live combine d’un côté un aspect très sombre, autant par les traitements graphiques choisis que par les thèmes évoqués, et d’un autre côté une certaine exaltation. Ça paraît un peu paradoxal.

Justement, c’est une façon de toucher le public par l’expérience de la synesthésie. Cela me fait un peu penser aux vidéos de lavage de cerveau. Même si on n’a pas forcément compris le message de manière consciente, ce sont des images qui restent présentes dans notre esprit et qui sont susceptibles d’orienter notre façon de penser.

Gaëtan : Oui, c’est totalement ça !

Tioma : On fait appel à quelque chose qui relève du domaine de l’inconscient collectif, du point de vue du fond (les thèmes évoqués par les images), mais aussi au niveau de la forme de l’œuvre, son effet physique abstrait et synesthésique. On sait que ce que l’on propose va faire sens pour une grande partie du public. C’est aussi bête que d’associer automatiquement un son de basse et une forme visuelle à l’aspect massif. Tout ce que l’on fait dans nos lives audiovisuels est à l’image de cette synergie.

Gaëtan : Ça rejoint le titre du live, Transmission.

Le choix de ces images est donc le lieu d’une réflexion politique ? Ou bien est-ce purement instinctif ?

Gaëtan : Sur le coup, on n’y réfléchit pas tant que ça. On choisit des images parce qu’elles nous semblent hyper évocatrices, puissantes. Mais ça reste, malgré tout, une prise de position.

D’ailleurs, on ne s’est même pas posé la question de savoir si on pouvait ou non diffuser ces images. On savait qu’on avait cette liberté. Ça crée parfois des réactions vives dans le public, mais on n’est pas dans la provocation consciente, « brandée ». On régurgite les images violentes que l’on se prend en pleine gueule au quotidien et on essaie d’en faire quelque chose d’artistique.