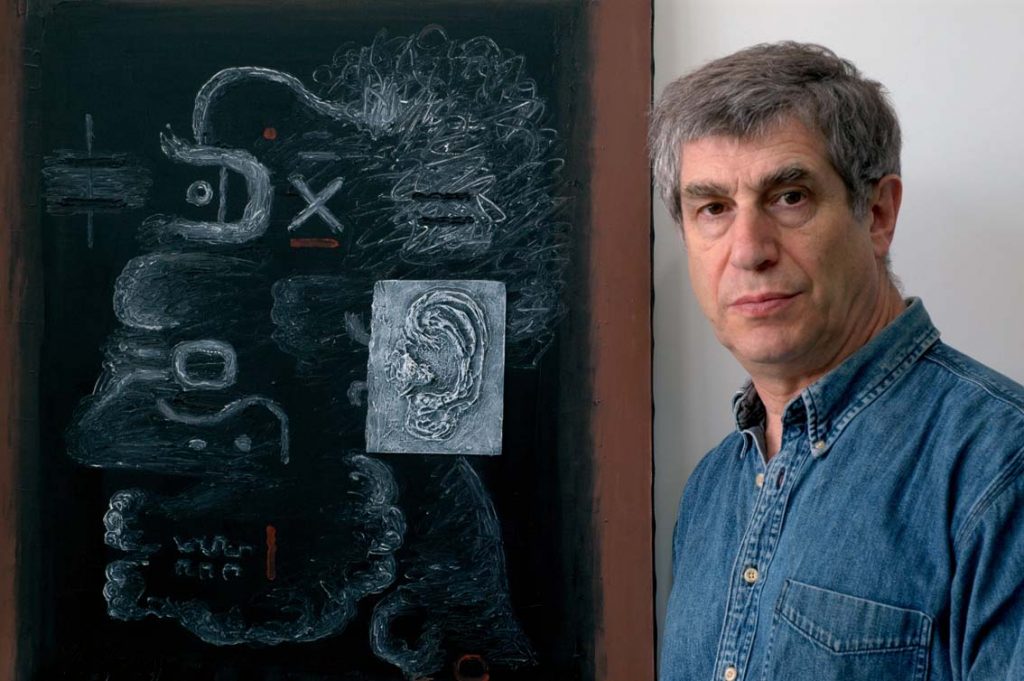

Parmi d’autres artistes non-institutionnels de l’époque soviétique, Vladimir Yankilevsky est visible à l’exposition « Kollektsia !« au Centre Pompidou. Rencontre avec un artiste subversif.

C’est avec un accueil chaleureux, « à la russe », que Vladimir Yankilevsky et sa femme Rymma nous reçoivent dans l’atelier du 15e arrondissement de Paris. Dans un rapport convivial, Yankilevsky s’empresse de sortir catalogues et photographies de tableaux qu’il étale autour des petits gâteaux de bienvenue. « Regardez ça » et « Ça, vous avez vu ? ». Il parle de ses œuvres comme de trouvailles d’enfant. Sans nous laisser un temps pour poser une question, Yankilevsky se lance d’emblée dans le récit de l’histoire de l’art du XXe siècle. Il nous raconte Picasso, Gertrude Stein, Daniel Henry-Kahnweiler, Kandinsky vivant à Paris, Chtchoukine maîtrisant parfaitement la langue française. Peintres français que les collectionneurs russes achetaient, œuvres russes collectionnées par les Français. Dans sa bouche, France et Russie du XXe siècle semblent être deux amies proches dont la relation artistique a pourtant été endiguée par l’époque soviétique. Aujourd’hui, l’exposition Chtchoukine à la Fondation Louis Vuitton et l’exposition « Kollektsia ! » au Centre Pompidou marquent un retour à cette émulation franco-russe.

Pour Yankilevsky, ces histoires sont « choses symboliques », parce qu’elles nous parlent du « rôle de l’artiste dans la société ». Chtchoukine, visionnaire, achetant un Picasso, va de ce fait à l’encontre de l’art institutionnel soviétique. Au-delà de la modernité artistique, Yankilevsky nous rappelle que l’art n’est pas une abstraction. C’est une chose concrète, ancrée dans l’histoire et les aléas politiques.

« Quelles sont vos influences, artistiques, littéraires, musicales ? » Face à la question, Yankilevsky se contente de nous montrer le triptyque derrière nous, dédié à Chostakovitch. À l’école des Arts de Moscou, Yankilevsky étudie l’art académique, l’enseignement ne dépassant pas le XIXe siècle. L’accent est mis sur le réalisme, sur le courant russe des « ambulants ». « Le « réalisme », c’est « peindre ce qui ressemble à ce qu’on voit » nous dit Yankilevsky. « Mais je n’ai jamais compris ce que l’on me demandait de faire », ajoute-t-il.

« Moi, je peignais avec naïveté. Ma naïveté consistait à peindre ce que je sentais. Il faut peindre des nez qui sentent et des yeux qui voient. Lorsque j’ai quitté l’École, j’ai enfin pu faire ce que je voulais. Mais je montrais peu mon travail. À l’époque soviétique, l’Académie nous empêchait de voir ce qui se passait à l’Est. J’ai alors découvert avec un ami les cahiers des Beaux-Arts français des années 1930. Les reproductions étaient en noir et blanc. Picasso noir et blanc, Matisse noir et blanc, Van Gogh noir et blanc. La première fois que j’ai vu de l’art contemporain, c’est-à-dire de l’art vivant, c’était au musée Pouchkine de Moscou. Ça a été une occasion pour moi de sentir l’odeur de ces tableaux, l’odeur que ces toiles avaient. Le courant socialiste-réaliste soviétique devait quant à lui montrer à quel point les gens vivaient bien en URSS. Les peintres institutionnels représentaient des fêtes populaires, des paysans bien vêtus. C’était ça, l’art officiel. Mais dans les années 1960, nous avons développé un art anti-conformiste, non-institutionnel. »

« Nous avons organisé une exposition en plein air d’œuvres non-conformistes, car nous avions interdiction d’exposer. Cette exposition, c’est l’exposition “Bulldozer”, car les dirigeants ont envoyé des bulldozers pour écraser et détruire nos œuvres. Mais embarrassées par les publications des médias de l’Ouest sur le propos, les autorités nous ont finalement laissé, deux semaines plus tard, exposer les œuvres non-détruites pendant quatre heures. Quatre heures durant lesquelles des milliers de personnes sont venus. »

Le ton est à l’émotion. Yankilevsky parle peu en son nom propre. Il place constamment son travail dans une dimension plus globale. L’artiste nous montre que la production de ses œuvres, et leur exposition, n’est pas séparable des aléas politiques et économiques de son pays d’origine. Pays où désormais la politique culturelle n’existe pas, nous dit-il en mâchant ses mots.

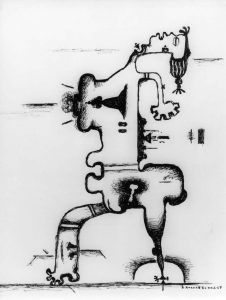

« Vos œuvres ont une double dimension. Elles présentent un côté mathématique, une thématique proche des rouages mécaniques, tout en conservant une forte spiritualité, notamment dans leur grande dimension et dans la forme du triptyque, omniprésente ». Vladimir Yankilevsky nous répond que la forme du triptyque lui sert avant tout de structure psychologique : « Spiritualité, oui, mais dans un sens non-religieux. La spiritualité, c’est l’âme, c’est l’émotion. La forme du triptyque me donne trois parties : un principe féminin, un principe masculin, et entre les deux, le dialogue. C’est l’expérience humaine.»

Humilité, sensibilité et subversion. Yankilevsky nous parle d’art avec de grands mots. Et ça fait du bien.