C’est au fond d’un puits à Ibiza que Stephan Micus a fait connaissance avec la réverbération qui nimbera les sons glanés au fil de ses nombreux voyages. Une vingtaine d’albums où se mêlent instruments traditionnels témoignent de ses pérégrinations. Retour sur la carrière de ce globe-trotter du son.

C’est au début des années 1960 que Stephan Micus reçoit sa première guitare, à l’âge 12 ans. Originaire de Stuttgart au sud de l’Allemagne, il commence par composer des chansons en anglais, avant d’apprendre la flûte et de jouer dans quelques groupes de rock au lycée. C’est à cette époque qu’il découvre, dans la maison que louent ses parents à Ibiza, le phénomène acoustique qui déterminera sa vocation : « J’allais souvent chercher de l’eau au puits. Or, lorsque je jetais le seau au fond, j’entendais cette réverbération sans fin. Un jour, j’ai pris ma flûte, et je me suis penché pour jouer dans le puits. Ce fut une expérience décisive pour moi. »

Une marche vers l’Orient

Sur l’île où se sont succédées cultures romaine, musulmane, et chrétienne, naît pour le jeune homme l’appel de la musique, et des terres qui la lui enseigneront : « Ibiza était pour moi comme une première étape vers le monde Arabe, et plus tard vers l’Inde et le Japon. (…) J’ai compris que je (…) voulais établir un lien musical entre ces mondes qui s’ignoraient. »

À peine âgé de 19 ans, il part pour l’Inde, avec le dessein d’apprendre la cithare. Ce voyage précoce est pourtant déjà la matrice de ce qui définira la démarche du musicien tout au long de sa carrière : découvrir des instruments ; voyager pour les comprendre, les apprendre.

De retour en Occident, il s’installe pour quelque mois à Manhattan, où il rencontre plusieurs musiciens enregistrant pour un label récemment créé par l’Allemand Manfred Eicher : Edition of Contemporary Music (ECM). De retour en Allemagne, après un passage au Japon, Stephan Micus entame alors sa collaboration avec le producteur – une collaboration qui dure depuis 40 ans et une vingtaine d’albums.

Mélange et réverbération

Quarante plus tard, la musique de Stephan Micus demeure fidèle au puits qui l’a révélée : « Il y a des tas d’instruments que je ne peux pas imaginer jouer sans la réverbération », explique l’artiste.

Dès son premier album, Implosions (1977), il a suivi la voie qui le définit dans le monde de la musique : le mélange d’instruments originaires de différentes traditions. Sa musique est une sorte de creuset, où chantent d’une voix commune des cultures non pas opposées mais éloignées. Il suffit de jeter un œil au dépliant d’un de ses CD pour être saisi par la diversité qui compose sa musique : l’album Bold as Light paru en 2010 au terme de trois années d’enregistrement fait, par exemple, résonner le Shakuachi (flûte japonaise taillée dans une branche de bambou) avec – entre autres – une cithare bavaroise « arrangée » par le musicien, un Kalimba tanzanien, et un Raj Nplaim, flûte traditionnelle du Laos…

Dans Towards the Wind (2002), le doudouk – flûte à hanche libre arménienne – côtoie des percussions ouest- africaines, avec des chœurs composés d’une variété de violons chinois… À cela s’ajoute parfois la voix de l’instrumentiste, prise comme instrument en soi. À l’exception de Athos (1994), reprenant une prière grecque écrite au Moyen Âge, Stephan Micus formule des sons qui n’ont d’autres sens que ceux de l’expression pure : consonnes, voyelles, sont prises non pas comme les composants d’un mot, mais comme des notes.

Le voyage en guise de conservatoire

La création musicale du compositeur se fonde sur la découverte d’un instrument, et de sa culture. La liste des pays et des régions qu’il a traversés en quête du son qui l’appelle comprend aussi bien le Japon que l’Arménie, la Tanzanie, l’Inde, ou l’Azerbaïdjan : « Par exemple, dans un festival à Milan, je vois un musicien éthiopien jouant du Bagana. L’instrument me fascine vraiment, et je fais connaissance avec le musicien. Plus tard, dès que j’ai eu du temps libre, je suis parti pour Addis Abeba, où il vivait ; j’y ai passé six semaines à apprendre à jouer du Bagana, et à découvrir le pays. »

Au delà de la musique, le travail de Micus est un travail d’immersion. « Je crois que pour véritablement apprendre à jouer d’un instrument (…) vous devez (…) aussi connaître la culture dont il est issu, sa philosophie, son architecture, sa poésie, sa cuisine. Vous devez entrer en contact avec la nature qui l’a environné. Voilà ce qu’a été toute ma vie. »

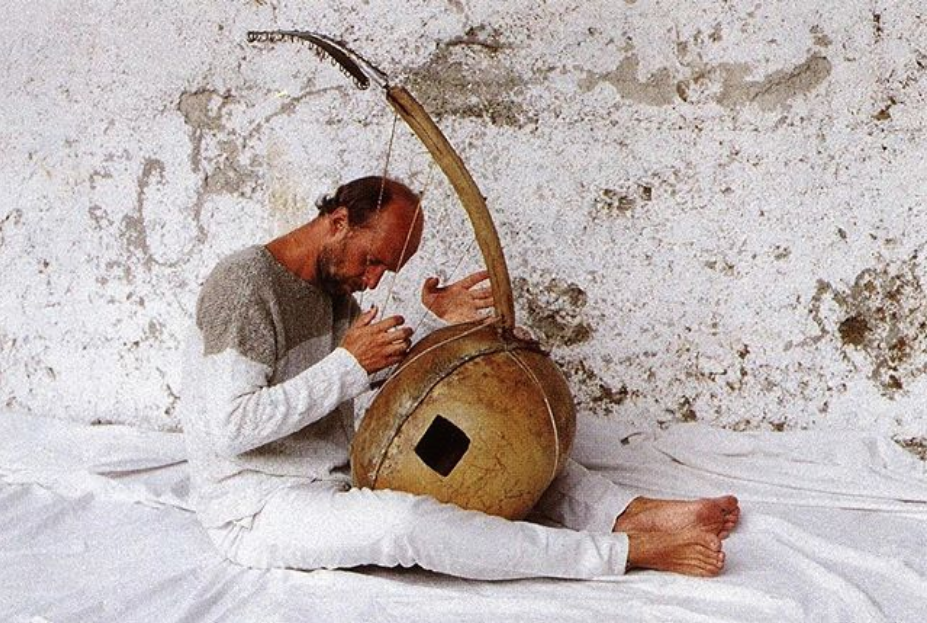

Absorbant autant qu’il le peut tous ces éléments, Stephan Micus sait se faire autre pour mieux rendre sien : le musicien s’approprie l’instrument jusqu’à le modifier afin de l’adapter à son exigence : dans East of Night (1985), il joue d’une guitare créée par ses soins ; dans Life (2004), d’une lyre éthiopienne à dix cordes, au lieu de cinq…

Prendre le temps d’inventer et d’oublier

Figurant parmi les rares artistes ECM diffusés mais non produits par Manfred Eicher, il travaille dans son studio personnel, en Allemagne. Même si les morceaux de ses albums peuvent regrouper jusqu’à une trentaine de pistes, Stephan Micus tient à jouer lui-même de tous les instruments qu’il enregistre : « Je dois entendre le son de l’instrument. (…) Je ne pourrais jamais composer avec un crayon et une feuille. (…) je ne crois pas vraiment au processus de création rationnel : (…) j’ai souvent vu des instruments que je n’aurais jamais mis à côté réaliser ensembles des choses incroyables et inattendues. »

Disposant de son propre studio, Stephan Micus peut s’accorder le luxe du temps. Affirmant prendre en moyenne cinq à six ans pour composer un album, il regarde d’un œil sévère la création contemporaine, accusant les studios de presser les artistes, au détriment de la qualité de leurs performances. Selon lui, seul le temps permet à l’artiste de mûrir convenablement son travail.

« C’est la raison pour laquelle il y a tant de mauvaise musique. Les gens n’ont pas le temps. Ils vont au studio et ils savent qu’après deux mois le disque doit être fini, alors il y a une lourde pression. »

Fuyant les étiquettes aussi bien que les contraintes, Stephan Micus est un solitaire qui croit néanmoins en la valeur du lien entre le musicien et son public. Pour cela, il accorde une quinzaine de concerts par an, au cours desquels il improvise sur des accompagnements qu’il a lui même enregistrés, composant en direct des œuvres uniques qui ne figurent pas dans ces CD… et qu’il refuse de voir enregistrées :

« De nos jours, tout le monde veut tout garder, prendre beaucoup de photos, faire des vidéos et des enregistrements. (…) S’il existe un millier d’enregistrements, pourquoi irions-nous écouter un concert ? »

La musique de Micus : une fantaisie bigarrée ?

Au-delà de la valeur de sa musique, notons celle du musicien, qui figure parmi les meilleurs multi- instrumentistes de notre époque : au cours de plus de quarante ans de carrière il a pratiqué et enregistré une trentaine d’instruments.

On pourra alors se demander si ce mélange n’est pas un peu creux : cette musique ne serait-elle pas l’unique fruit de la fantaisie cosmopolite d’un curieux ? On peut parfois reprocher à sa musique de ne pas « décoller », certes. On danse difficilement sur « Behind Eleven Desert », il est vrai. Pour autant, diverse mais non pas dispersée, l’œuvre de Stephan Micus est emplie de leitmotiv, structurée autour d’une quête ; elle ressemble à une vaste ode à un absolu, vers lequel nous orientera peut-être le documentaire réalisé en 1988 par Laurenz Knauer : « Durant mes voyages en Asie, y racontait l’artiste, je me familiarisais avec la religion bouddhiste zen et le taoïsme ; ces deux religions exerçaient un attrait particulièrement fort sur mon esprit (…) car l’élément central qui les fonde est la vénération de la nature. »

Cithare bavaroise, sitar indienne, sho japonais, ney égyptien, rabab afghan, gender balinais… Un mélange à l’image de celui qui s’était effectué entre les cultures romaine, musulmane et chrétienne sur la petite île où Stephan Micus découvrit la réverbération ; or c’est cette réverbération qui dévoile peut-être ce qu’ont en commun toutes les cultures explorées par l’artiste.

Car au milieu de ce profond éclectisme, l’étonnante cohérence du parcours de son enfance à aujourd’hui nous interpelle : du puits d’Ibiza à l’Inde et jusqu’à son studio personnel, Stephan Micus persévère dans la recherche d’un son effaçant ses propres frontières à dessein d’effacer celles des hommes : « Infini, distance, illimité, sont des qualités attachées à la réverbération. (…) Or, je pense que ce phénomène acoustique opère une destruction de nos murs intérieurs. Et c’est d’ailleurs le but de toute religion : laisser les limites de notre être tomber, avec tout le reste. »