La ville : un espace entre mixité et séparation

La ville, c’est une forme d’organisation de l’espace apparue avec le regroupement des hommes et des activités sur un territoire limité. L’émergence des villes a fortement été encouragée par le développement du capitalisme puisque celui-ci fonctionne sur la concentration des richesses et des moyens de production aux mains de quelques grandes entreprises, ce qui dynamise leur zone d’implantation au détriment des campagnes.

L’un des visages que nous offre la ville aujourd’hui est celui du brassage culturel, de la mixité. Ce n’est pas par hasard que l’on parle de « villes-monde ». Il n’y a qu’à voir les arrondissements de Paris, surnommés en fonction de la culture ethnique dominante, comme le 13e arrondissement qui devient « quartier chinois » ou le 19e et la station « Chateau rouge » réputés haut lieu de la culture africaine. Les flux d’immigration internationale et d’exode rural s’orientent en effet vers les espaces urbains, sorte d’eldorado imaginaire pour ceux qui souhaitent changer de vie. D’innombrables nationalités, cultures et origines sociales se croisent dans les villes. Du moins, en principe. Car si, au départ, la ville attire et a besoin de tout type de personnes, ce qui crée de la diversité, la division, la séparation et le rejet redeviennent très vite, comme un peu partout ailleurs, les principes d’organisation de l’espace. La nature humaine reprend le dessus et, à l’image des frontières, des remparts et de la propriété privée, dans les villes se créent des séparations aussi bien physiques que symboliques. Les hommes se regroupent dans des quartiers selon leur ethnie ou bien leur classe sociale.

Ces séparations ne se sont pas faites par hasard. Les diasporas sont le meilleur facteur d’intégration pour les migrants, sans quoi ils se retrouvent souvent rejetés aux marges, dans les périphéries, dans les ghettos. La ségrégation se déroule aussi dans les pays développés, elle se pratique partout autour de nous, et encore plus fréquemment pour des motifs sociaux que raciaux. Séparer les riches des pauvres n’est pas une préoccupation nouvelle et témoigne de la peur pathologique que les riches ont de la misère, comme s’il s’agissait d’un mal contagieux. Dans le Paris du XIXe siècle, bien qu’ils partagent souvent les mêmes immeubles, riches et pauvres sont répartis selon une logique verticale : le rez-de-chaussée est réservé aux classes privilégiées tandis que les plus pauvres habitent aux étages les plus hauts, réputés moins confortables. L’invention des ascenseurs a révolutionné ce mode d’organisation. À présent, la répartition se fait par quartiers. Le prix des habitations des quartiers aisés exclut d’emblée les personnes aux revenus modestes. C’est de là que les quartiers dits « populaires » tiennent leur origine.

Habiter en ville : un privilège réservé aux plus riches ?

Lille et les camps périphériques détruits par la police

Lille et les camps périphériques détruits par la police

Avec l’explosion démographique, l’espace vient à manquer dans les zones urbaines, et la logique libérale veut que cela se répercute sur les prix des habitations, même dans les quartiers populaires. Habiter en milieu urbain devient l’apanage d’une classe de privilégiés. Loi du marché et injustices sociales vont de pair. À Hong Kong, où les loyers sont réputés les plus chers au monde, certaines personnes sont forcées de loger dans des « cages », logements d’à peine quelques mètres carrés. Et ceux qui refusent de vivre dans de telles conditions, ou qui n’ont pas les moyens de se les offrir, doivent quitter la ville. C’est dans ce contexte qu’a surgi la revendication du « droit à la ville ». L’idée est que l’espace urbain n’est pas quelque chose d’appropriable : chacun devrait pouvoir y avoir accès.

Cela crée un cercle infernal, car les populations défavorisées sont encore plus marginalisées. Elles doivent dépenser plus de temps et d’argent dans les transports, la recherche d’emploi… car s’ils n’ont plus les moyens de se loger en ville, ils ne cessent pas pour autant de s’y rendre et d’y travailler. Cela est à l’origine de situations déplorables, comme les bidonvilles qui entourent des villes comme Rio de Janeiro, Mexico… mais aussi dans des métropoles de plus petite taille comme les camps de Roms de la métropole lilloise qui comptent dans les 2000 à 3000 personnes. Certaines villes commencent à prendre en compte ce « droit à la ville » dans leurs politiques publiques. Sont-elles guidées par une soudaine bonne conscience, ou bien s’agit-il de défendre des intérêts insoupçonnés ?

La pauvreté devenue tendance

Brooklyn

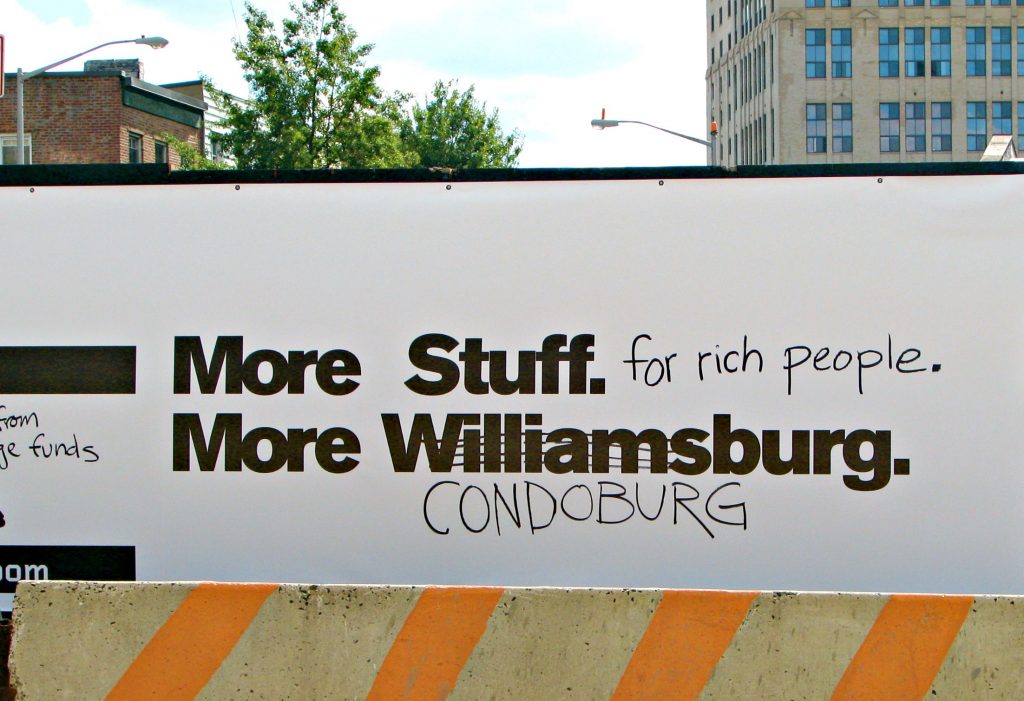

La gentrification désigne une sorte de comble du snobisme qui est l’attrait des personnes aisées pour les objets de la culture populaire. Les riches ne se contentent plus des produits élitistes ; ils veulent posséder ce qui reste aux autres, c’est-à-dire leur identité. Désormais, les riches convoitent les quartiers populaires des villes et ces derniers subissent un processus de boboisation, à l’image de Brooklyn où les anciens squats ont été remplacés par des lofts design. Les intellectuels, artistes, et cadres, première vague de gentrification, s’arrachent les logements dans ces quartiers pour y adopter un mode de vie bohème. Cet accroissement de la demande fait augmenter les prix des logements de ces quartiers et élimine progressivement les classes moins privilégiées et l’essence populaire de ces lieux.

Surgit alors le paradoxe ultime : les pauvres sont une richesse pour les villes. Celles-ci sont indéfectiblement liées aux cultures populaires qui sont nées en leur sein, jusqu’à devenir leur essence. Pourrait-on imaginer Londres sans les pubs moites de Soho, Paris sans ses innombrables marchés aux puces, ou encore Berlin sans les ruines historiques recouvertes de tags ? On n’imagine pas les grandes villes sans leur lot de « petites gens », de marchands, d’artisans, d’artistes précaires, à l’image des personnages comme Édith Piaf, elle-même venue de la rue qui s’est produite dans les cabarets les plus miteux de la capitale, image du vieux Paris comme on aime se l’imaginer. Des lieux populaires à l’image des bistrots de quartier voient depuis peu leur fréquentation augmenter et se diversifier. Désir d’authenticité de quelques personnes aisées en quête d’une autre identité que celle définie par leurs possessions matérielles ?

La gentrification permet autant aux quartiers populaires de jouir d’une plus grande mixité sociale et de mettre en valeur leur patrimoine qu’elle ne menace leur existence. La brasserie Barbès tout récemment ouverte dans le 19e dans le quartier de la Goutte d’or, l’un des plus pauvres de la capitale, fait ainsi débat. Elle revendique de faire vivre les traditions populaires du bistrot de quartier pour se faire accepter par les voisins et attirer un public varié. Mais cette authenticité créée grâce à une décoration dans l’esprit industriel et récup’, cet aspect populaire, sont aussi son principal argument commercial pour attirer une clientèle plus aisée et faire les pintes à 8euros. La gentrification a aussi des conséquences sur l’urbanisme. Les personnes aisées qui habitent les quartiers anciennement populaires font pression sur la ville pour mettre en place des politiques d’aménagement urbain : développement des transports, amélioration du cadre de vie, de la sécurité, des écoles, de lutte contre les nuisances sonores… Et finalement, ces quartiers s’uniformisent progressivement. Des résidences de standing ultra sécurisées poussent comme des champignons à côté des cités HLM. La culture populaire souffre de sa nouvelle popularité.

Résister pour sauver les villes

La gentrification est un processus qui s’auto-entretient. Comme des colonisateurs, les classes supérieures grignotent progressivement un territoire qu’elles se chargent de civiliser et de s’approprier. L’arrivée d’une population riche attire d’autres riches qui attirent d’autres personnes encore plus riches, rendant le territoire en question de plus en plus huppé et inaccessible. En 1982, les classes populaires représentaient 42 % des Parisiens ; en 2008, elles n’en représentent plus que 27 % (contre 47 % en moyenne en France).

Pour empêcher que les villes ne se vident d’une partie de leur population, des mesures publiques sont prises, comme l’instauration d’un quota de 30 % de logements sociaux dans les villes françaises. Berlin, dont les habitants subissent de plein fouet la hausse des prix de l’immobilier notamment causée par l’afflux touristique, a voté le plafonnement des loyers. Ces mesures ne font cependant pas le poids face au pouvoir des investisseurs immobiliers. Le « droit à la ville » est un thème qui gagne en popularité, mais il ne se fait pas sans une certaine hypocrisie, les politiques tentant de choisir « leurs pauvres » en continuant d’évincer les sans-papiers, les sans-abris, les mendiants, les gens du voyage…

On voit alors une nouvelle forme de résistance émerger : une résistance anonyme, venant des habitants des villes eux-mêmes et s’exprimant dans la rue. On recense des actes de vandalisme un peu partout, de Baltimore, contre les symboles de la « domination blanche », jusqu’aux quartiers populaires de Lille où ont eu lieu en mars 2015 des attaques à la peinture contre la mairie, la gendarmerie, la « Maison du hip-hop » et l’Institut Pasteur en réaction à la multiplication des expulsions de logement. Des slogans fleurissent sur les murs comme « Prolo dégage, la mairie aménage ! ». Sur le plan culturel, cette résistance s’exprime par le développement du milieu underground, c’est à dire de modes de vie alternatifs, prônant souvent la gratuité, la différence et parfois l’illégalité. À Berlin, l’artiste graffeur Blu a par exemple décidé de repeindre un de ses plus célèbres tags en réaction au projet immobilier concernant le bâtiment sur lequel il était peint et entraînant la fermeture d’un ancien squat de hippies.

Les villes aux « mille visages » s’uniformisent progressivement sur le plan social et physique et tendent à prendre le visage unique du libéralisme économique. Le monde souterrain offre encore un espace de liberté, comme un souffle d’oxygène dans le flux incessant des mouvements de capitaux qui régissent la vie de chacun. Mais ce n’est peut-être pas un hasard si le thème de quitter la ville se fait de plus en plus récurrent.

Paris, une ville qui était alors si belle que bien des pauvres ont préféré y être pauvres que riches partout ailleurs

Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, film noir et blanc, 1978.

_________

Bibliographie :

- Sophie Bouly de Lesdain, « Château Rouge, une centralité africaine à Paris », Ethnologie française, vol. 29, no 1, janvier-mars 1999, p. 86 –

- Revue « La gentrification urbaine », Espaces et Sociétés, n° 132-133