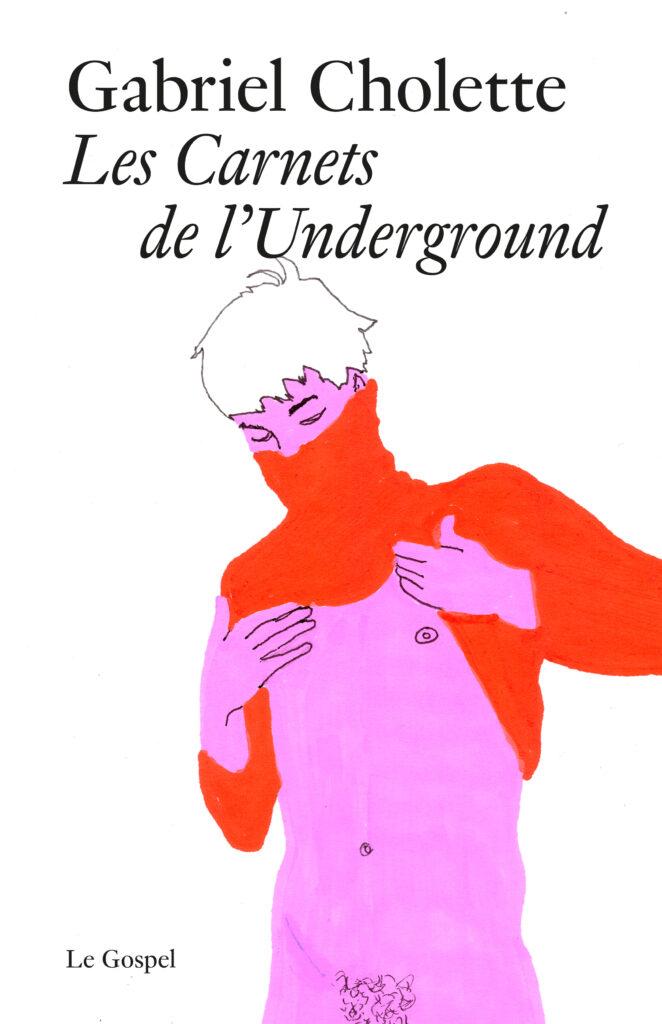

Les Carnets de l’underground, le premier roman du québécois Gabriel Cholette, vient de paraître en France aux éditions Le Gospel. Ce petit livre est une succession de tableaux nocturnes turbulents qui montrent un talent certain pour la description de l’époque.

De Montréal à Berlin en passant (très rapidement) par New-York et Paris, Les Carnets sont le témoignage d’un certain lifestyle queer « branché » du début du XXIème siècle. Sorties en club, parties de sexe, mélanges de substances, retours chaotiques : Gabriel Cholette n’omet rien, il évoque aussi bien le désir et l’extase que notre narcissisme, les ratés et nos vanités numériques. Écrits à 24 ans et publiés en 2021 au Québec, Les Carnets sont en somme un coming of age, le récit d’une éducation par la fête d’un club kid, doctorant en littérature médiévale le jour. Sous leur apparente frivolité, Les Carnets invitent les fêtard·es qui les liront à se regarder en face avec autant d’honnêteté que l’auteur. Quelques années après leur sortie au Canada, Gabriel Cholette a pris du recul sur cette période agitée où il se transformait souvent en « gobelin ». « Écrire c’est une façon d’étendre sa conscience, d’investir un espace intellectuel, intérieur. Si vous avez envie d’écrire, je vous invite à faire cette expérience pour voir jusqu’où votre parole peut vous emmener. » dit-il. En juin, il était de passage en France pour une tournée de présentation et nous avons discuté ensemble à la librairie parisienne Le Monte-en-l’air. Voici une partie de notre échange.

Manifesto XXI – Les Carnets ont une forme très immédiate, il n’y a pas de place pour des regrets concernant des choses négatives qui te sont arrivées en sortant, ou des choses que tu as faites. Était-ce une volonté ?

Gabriel Cholette : Dans ce livre, il y a un désir d’écrire quelque chose de plaisant. J’étais encore beaucoup dans la séduction, avec mes lecteurs et lectrices. Avec le recul, je vois bien qu’il y avait comme un obstacle dans ma conscience. Je me suis empêché de tomber dans une sorte de critique de ce que je pouvais faire quand je consommais [de la drogue]. Je ressentais le besoin d’ouvrir un espace autour de moi pour parler de ces expériences, qui sont finalement assez communes. C’est un rite de passage presque obligé dans la vie, les jeunes se retrouvent entre elleux et développent un langage en dehors de la famille. Je pense que c’est très important de se retrouver entre personnes qui pensent de la même façon et de se développer. En ça, je suis assez fier du côté presque journalistique de ce projet qui n’est pas du tout dans la critique. C’est une manière de dire « acceptons la vie comme elle est, parlons de ces expériences qui ont été fondatrices pour moi, parlons en d’une manière qui n’est pas prescriptive ».

Pour moi, c’est un enjeu queer d’être honnête avec ses parents parce qu’on se cache. C’est extrêmement difficile, mais il faut se montrer, avoir des conversations difficiles avec nos parents, quitte à les transformer.

Gabriel Cholette

Le regard occupe une place importante dans ton écriture, il y a ceux que les clubber·euses échangent irl, ceux qui se passent par réseaux interposés, et le principal, je crois, celui de ta mère. Le livre commence avec cette phrase « Envoyez pas ça à ma mère » et pourtant, sans divulgacher la fin, on y revient. Est-ce que c’était un choix conscient ? Est-ce que tu ressentais un besoin de boucler la boucle et d’assumer un certain regard sur toi, en tant que personne queer qui prend de la drogue ?

Commençons par la communauté gay et queer, où beaucoup de choses passent par le regard. Au début des années 2000, on parlait de « gaydar », de cette capacité à savoir reconnaître si une personne est gay ou pas, par exemple dans la rue. C’est la scène la plus commune je crois. Mais surtout quand deux personnes gays se croisent, elles vont se chercher, se reconnaître, se demander si la personne leur plaît et donc ensuite on va se demander si on est séduisant·e soi-même. C’est amplifié par Instagram, et ce projet est né sur Insta, ce n’est pas un hasard. Il y avait des images, c’est vraiment la fondation sur laquelle je me suis érigé, l’image de se créer un profil. Si vous avez un profil numérique vous savez la charge mentale que c’est, on est constamment en train de se regarder, de regarder les autres, de se juger.

Par rapport à ma mère, ce qui est foudroyant, c’est que mon inconscient parlait beaucoup dans ce livre. J’ai arrêté de le parcourir, parce que je trouve que ça en dit vraiment beaucoup sur moi. Cette phrase « n’envoyez pas ça à ma mère », c’était une blague, mais en fait c’est vraiment l’espace que je me suis créé pour être à l’extérieur de son regard. Ma mère a une grande importance dans ma vie, je suis vraiment un fils à sa maman comme le sont plusieurs gays. Elle m’a eu à 21 ans donc on est plutôt proches. Maintenant elle a 51 ans, elle est jeune, mais à un moment j’avais besoin de m’écarter d’elle. Je lui mentais beaucoup, je faisais croire que j’avais une vie la plus parfaite possible et je ne lui parlais pas des expériences que je partageais à mes ami·es. Avec elleux je parle de sexe, de dates, de relations sociales et quand j’arrivais dans mon cercle familial, tous ces sujets m’étaient retirés. J’avais vraiment l’impression de me taire quand je rentrais dans ma famille. Comme Didier Eribon quand il dit dans Retour à Reims qu’il se sent complètement « étranger » à ses parents. En m’écartant de ma mère, et en publiant le livre, j’ai eu le mouvement inverse. Je suis revenu, encore plus honnête avec moi-même, avec qui j’étais. Pour moi, c’est un enjeu queer d’être honnête avec ses parents parce qu’on se cache. C’est extrêmement difficile, mais il faut se montrer, avoir des conversations difficiles avec nos parents, quitte à les transformer. Récemment, Geoffroy de Lagasnerie a dit qu’il fallait détruire la famille, et moi je suis complètement de l’opinion inverse. Il faut essayer de transformer nos familles à notre façon. Bien sûr, je sais que ce n’est pas possible pour tout le monde, certains contextes familiaux rendent ça impossible.

Quand on est bombardé·es d’images publicitaires, qui représentent un idéal, on est dans un rapport pernicieux à nous-mêmes. On devient inadéquat·es, incapables de se représenter nous-mêmes.

Gabriel Cholette

Quel effet ce regard permanent produit sur nous ?

Je pense qu’il y a une critique de l’image à faire dans les milieux radicaux. L’image est un langage en soi et, comme tout langage, on peut en faire un bon ou un mauvais usage. Quand on est bombardé·es d’images publicitaires, qui représentent un idéal, on est dans un rapport pernicieux à nous-mêmes. On devient inadéquat·es, incapables de se représenter nous-mêmes. On ne se trouve jamais assez belle·beau. Instagram pourrait avoir la force de diffuser des images qui vont à contre-courant, mais non, ça nous pousse à nous conformer. Je critique mais je suis absolument pris dans cette dynamique, mon compte Instagram est très léché. Mes ami·es me disent parfois qu’on dirait une page de magazine. À côté, j’ai un faux compte où je mets des images plus « normales ». Cette fascination pour l’image fait en sorte qu’on se dissocie, entre une version montrable de nous-mêmes et une autre pas montrable, et c’est nocif.

J’ai souvent utilisé l’écriture pour changer des choses dans mon environnement.

Gabriel Cholette

Et quel impact ça a, en particulier quand on se construit en tant que jeune personne queer, selon toi ? Et sur notre capacité à créer des liens ?

C’est une question à laquelle on devrait réfléchir plus souvent. Quand j’étais plus jeune j’étais un petit geek, pas cool, looser, et puis un jour, une fille sur MSN m’a dit que j’étais beau et que ça allait changer ma vie. Elle m’a invité à rejoindre son gang, et ça été mon premier groupe d’ami·es. Ça m’a fait comprendre que je pourrais m’élever socialement grâce à la beauté et j’ai énormément misé là-dessus. Beaucoup de personnes gays travaillent leur apparence parce que ça leur a permis de sortir de l’isolement. La beauté, ça rassemble mais ça crée aussi d’autres hiérarchies. Au Québec, je suis un peu déçu de nos communautés, parce que tout le monde accorde beaucoup d’importance aux vêtements. Faut que tout le monde soit belle·beau et stylé·e, mais si on veut être dans la communauté queer, il faut justement qu’on abolisse toutes les hiérarchies, à commencer par la beauté qui est une discrimination extrêmement exigeante. Si on ne se trouve pas beau ou belle, si on nous envoie des signes qui nous renvoient une image pas séduisante de nous-mêmes, ça peut complètement nous fermer et nous enlever notre lumière.

Qu’est-ce que l’écriture des Carnets a changé en toi ?

Ma faculté à réfléchir par rapport à moi-même. J’essaie d’être le plus honnête possible avec moi-même. Je pense que pendant la vingtaine et le début de la trentaine, c’est important de se pencher sur soi, et pas besoin de l’écriture pour ça d’ailleurs. Ça a changé mon regard, ma conscience, vers quelque chose de plus engagé mais aussi de plus à l’écoute de mes sentiments, de mes sensations. L’écriture au présent permet de faire des changements. Quand on écrit au « je », ça permet de faire des objets qui sont comme des ponts entre ce qui se passe dans nos têtes et l’extérieur. J’ai souvent utilisé l’écriture pour changer des choses dans mon environnement. J’ai un peu de la misère à m’exprimer quand je suis seul avec quelqu’un·e. L’écriture a toujours été ce temps pour penser, réfléchir à ce que je veux dire, écrire des nouvelles qui transforment. Ces textes sont beaucoup plus positifs que si je parlais juste avec la personne.

Aussi, l’écriture des Carnets est marquée par l’oralité, par le besoin d’être très près de comment je m’exprime avec mes amis. J’avais remarqué que soudain, quand j’écris sur un doc word, mes phrases sont construites, polies, avec des adverbes que je n’utilise pas. Je me suis demandé pourquoi je ne valorisais pas la langue que j’utilise. Quand on est dans la francophonie, on a un obstacle vis-à-vis de la langue, on est gavé·e de littérature française qui n’est pas notre langue. On a des expressions qui nous sont propres donc pour le·la québécois·e, le rapport à la langue est assez trouble. On considère que notre langue est méchante, que c’est quelque chose de malpoli. Les Carnets m’ont permis d’être ici et de parler devant vous. Dans l’écriture il y a aussi l’enjeu de valoriser sa propre langue. La langue est constamment en train d’évoluer, du Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui, et je pense que c’est le travail des auteurices de dire où on en est, de dire qu’on peut parler de cette façon avec de l’anglais et du slang.

Ce que je retiens du Moyen-Âge aussi, c’est un certain rapport à la naïveté. C’est la fameuse image de Saint-Augustin qui porte son cœur enflammé d’une main et qui écrit de l’autre. C’est une vérité sur l’écriture, il faut écrire à partir de ses passions.

Gabriel Cholette

Est-ce qu’il y a des auteurices dont le rapport à la langue t’a inspiré ?

Oui, La déesse des mouches à feu de Geneviève Pettersen est un texte fondateur pour moi. Il a vraiment changé ma vie. C’est la langue du Saguenay, au Québec. C’est l’histoire d’une ado qui prend de la drogue, et Les Carnets sont comme un hommage à La Déesse. J’aime beaucoup Koltès aussi, j’y retourne toujours.

Les Carnets sont dans l’immédiat et l’éphémère de la fête, mais tu as fait ton doctorat sur la littérature du Moyen-Âge. Est-ce que ce grand écart temporel a été source de réflexion ?

C’est sûr que j’ai un regard un peu différent, des spécialistes de littérature médiévale, il n’y en a pas tant, avouons-le. Quand j’ai décidé de devenir médiéviste, je voulais absolument m’écarter du contemporain. J’avais remarqué cette manie des auteurices de se rapprocher de celleux qu’iels admirent. Je voulais éviter ça complètement en allant lire Chrétien de Troyes et Marie de France. Bon, je me suis fait prendre à mon propre jeu parce que je vois Marie de France partout dans mes textes. Les fabliaux sont un matériau d’inspiration des Carnets. La narration du moyen-âge est captivante et Les Carnets sont très moyenâgeux dans leur forme !

Pour mon doctorat, j’ai étudié 1800 textes très courts qui ont été écrits entre 1160 et 1330. Dans le fond, la brièveté produit un rapport au temps différent, il y a des effets de rythme assez forts. L’humour scatologique des fabliaux fait aussi partie des Carnets. Surtout, ce que j’aime dans le fait d’avoir travaillé sur le Moyen-Âge, c’est de constater à quel point le temps est circulaire. On passe par les mêmes étapes, on redécouvre sans cesse les mêmes choses, le langage change mais on arrive aux mêmes vérités. Ça permet de comprendre la société comme une sorte de grand chaos où tout le monde s’oppose pour avoir le dernier mot, pour marquer l’histoire… On retrouve les mêmes dynamiques sociales, et ça permet de relativiser. Les luttes sociales des femmes et des homosexuel·les se sont faites siècle après siècle. On pourrait même s’inspirer de stratégies du Moyen-Age. Par exemple, les problèmes qu’on a actuellement avec le commerce existaient déjà au XIIème siècle : des personnes étaient en possession de toutes les richesses et les écrivains sont venus lutter contre ceux qu’on appelait les avares, les usuriers, qui sont exactement les milliardaires d’aujourd’hui. Ce que je retiens du Moyen-Âge aussi c’est un certain rapport à la naïveté. C’est la fameuse image de Saint-Augustin qui porte son cœur enflammé d’une main, et qui écrit de l’autre. C’est une vérité sur l’écriture, il faut écrire à partir de ses passions. À 24 ans, ma passion c’était la fête.

Les Carnets de l’underground, Le Gospel Edition, 160 p.

Relecture : Anne-Charlotte Michaut