À l’issue de sa dernière performance, La Caresse du Coma ft. YOLO, qui inaugurait le festival Parallèle le 24 janvier dernier à Marseille, nous avons discuté anthropologie, flamenco et vie intense avec l’artiste Anne Lise Le Gac.

La mine concentrée, elle manipule précautionneusement de grands flacons qu’elle remplit de liquides huileux et colorés, y observe la formation de bulles, les rebouche, recommence… Les coussins et transats disposés à la cool au centre nous invitent déjà à nous mettre à l’aise. Dans une atmosphère à mi-chemin entre le bar de plage et le labo de SVT, on met quelques minutes à capter que les airs de flûte qu’on entend sont joués en live par son mystérieux acolyte, dissimulé sous un coin de table derrière des lunettes de soleil futuristes. Entrer dans l’univers d’Anne Lise Le Gac, c’est accepter de mettre de côté ce que l’on croyait savoir pour s’ouvrir à de nouveaux récits. Sur scène, on passe du flamenco à des diapos photos de morphing d’animaux, toujours avec la grâce d’une écriture poétique et d’un second degré subtil. Pose-toi, et laisse-toi porter.

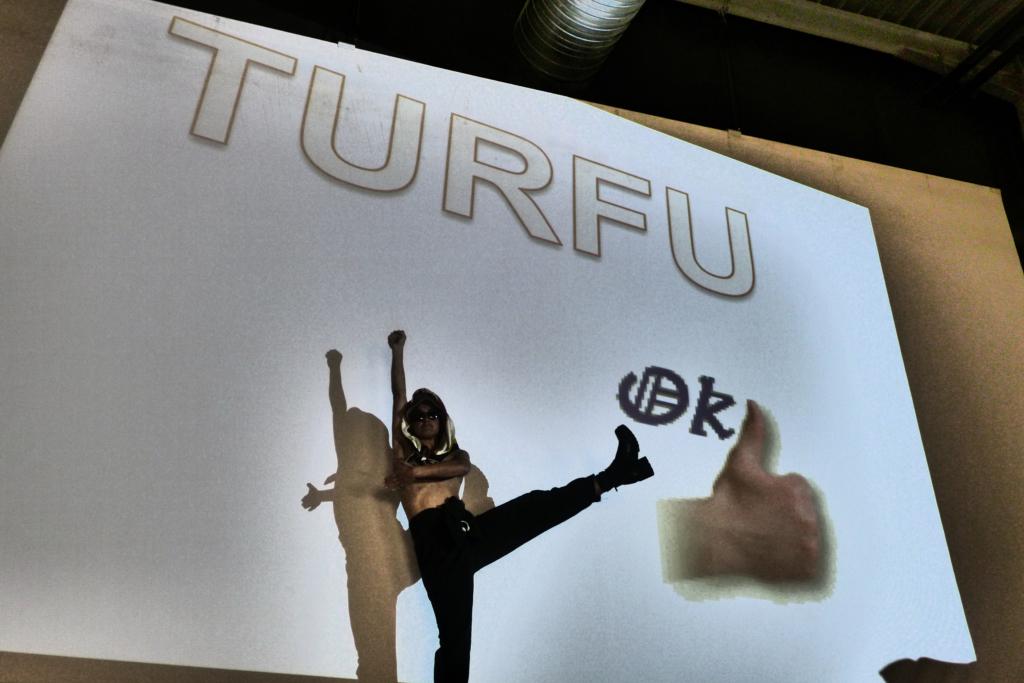

Dimanche 24 janvier 2021, sa sortie de résidence à la Friche Belle de Mai à Marseille, en collaboration avec le musicien Loto Retina, inaugurait la 11e édition du festival Parallèle ainsi que le quatrième volet de La Caresse du Coma : une série de performances que l’artiste a initiée en 2016, après avoir travaillé sur un tournage lors d’un rassemblement du mouvement raëlien dans un hôtel-spa en Croatie, « l’Université du Bonheur ». Bête de décor, on s’en doute. Inspirée par le mode de vie et la quête spirituelle de ces croyant·es, Anne Lise Le Gac délivre successivement trois premières pièces dans lesquelles elle relate des rencontres avec des personnages fictifs, des monologues-conversations explorant de vastes questions anthropologiques au prisme de références millennial, entre coaching sportif et Donna Haraway, Booba et Tim Ingold, ou encore bio-hacking.

Passée par les arts déco de Strasbourg entre 2003 et 2008, le Centre chorégraphique d’Angers ou, plus récemment, un programme de résidence du Kunstenfestivaldesarts à Bruxelles, la jeune artiste revendique sa pluridisciplinarité en créant des situations où se mêlent danse, théâtre, installations, chant, vidéo, banquet… Ces dernières années, c’est surtout à travers OKAY CONFIANCE qu’on a eu l’occasion de la suivre : un « festival de la confiance » à géométrie variable où les performances, entre concerts normcore et jeux pour enfants, se suivent et ne se ressemblent jamais. Tandis qu’elle s’apprête à quitter Marseille où elle est installée depuis presque sept ans, nous l’avons rencontrée à l’issue de sa dernière représentation. Plongée dans un esprit délicieusement rhizomique.

Manifesto XXI – Tes performances sont si généreuses. Il y a de la danse, des claquettes, des projections, de la musique live. On y retrouve le sens du spectacle et une joie très pure !

Anne Lise Le Gac : Une perf, c’est la meilleure façon de tout mettre. De laisser ouvert le champ des possibles. Si pendant trois mois je ne fais que des dessins au crayon à papier, ils peuvent complètement exister dans une perf. L’inverse est difficile… J’aime aussi, autant que possible, même si c’est dans le cadre strict d’un théâtre, qu’on arrive à capter qu’on va habiter cet espace pendant un temps donné. On relâche un peu – pas forcément les attentes, tu ne peux pas dire aux gens de ne rien attendre – mais comme quand on te dit « je vais te raconter une histoire » : vas-y, tu es ultra réceptif·ve. Quand on entre dans le lieu, déjà on est au même niveau, puis tu peux choisir des positions variées, plus ou moins allongé·e, sur une chaise, un coussin, un transat, un fauteuil…

Après, ce projet-là est particulièrement narratif parce que je pars d’une expérience qui a été vraiment vécue, dans ce spa en Croatie. Ensuite, je me détache des Raëliens et de ce voyage, il ne reste plus que le spa en plein été et des gens qui sont à la recherche du bonheur.

Qu’est-ce qui t’avait le plus marquée pendant ton séjour là-bas ?

Le côté communautaire ponctuel. Parce que dans la vie de tous les jours, ces gens ne sont pas ensemble et vivent chacun·e dans leur pays, dans leur ville, avec des métiers très différents. On n’est pas dans une secte comme on l’entendait dans les années 90 lorsqu’ils se sont fait tacler et ensuite interdire, condamner… Là-bas, je n’étais pas du tout en porte-à-faux ou en désaccord total avec elles et eux. Il y avait plein de pratiques ou de croyances qui n’étaient ni choquantes ni extrêmes, qui étaient surtout empreintes d’un mouvement hippie assez fort qui aujourd’hui n’est pas du tout hors-sujet : la méditation, le retour au naturel, le yoga, il y avait une doula (qui apporte un accompagnement moral et pratique à une femme enceinte, ndlr)… Ça a été pour moi un terrain de départ pour l’écriture, puis j’ai décroché et j’ai inventé les façons possibles d’être heureux·se.

Tu énumères ainsi différentes routines, d’où ça vient ?

Tout ce truc autour de la routine m’avait intéressée quand j’ai lu le bouquin de Tristan Garcia sur la vie intense dans lequel il développe l’histoire de la domestication de l’électricité, comment on est passé d’un rapport au monde transcendantal et cyclique à quelque chose de variant, avec des courbes ascendantes et des grosses chutes. À l’époque, l’électricité, la foudre, étaient très liées à une présence divine. Ce n’était pas ultra clair scientifiquement. En Italie au XIXe siècle, il y aurait eu un énorme conflit entre deux savants : l’un était de l’école « Dieu est partout » ; Volta disait plutôt : l’électricité est partout, elle passe en nous, dans toutes les matières organiques vivantes, ce n’est pas si aléatoire que ça. Tout ce débat étrange a brisé un rapport judéo-chrétien aux forces surnaturelles divines. Dans son livre, Garcia raconte comment petit à petit, le contrôle de l’électricité nous a amené·es à comparer une chose à elle-même. On est dans le « plus ou moins ». On commence à pouvoir jouer énormément avec des nouvelles infrastructures et services : on éclaire les villes la nuit, cassant le cycle du soleil, on n’est plus que dans des hauts et des bas – j’éclaire quand je veux, plus ou moins fort.

Cette domestication de la force électrique est concomitante avec l’apparition du nihilisme en philosophie : l’homme est en train de se regarder lui-même, Nietzsche en tête d’affiche du mouvement « Dieu n’existe pas ». C’est aussi un moment très romantique, une phase existentielle où l’homme s’intéresse à ce qu’il ressent, à la force du sentiment. On n’est plus du tout dans la vision chrétienne de vivre pour l’au-delà. On change complètement de temporalité, on se demande : au présent, est-ce que ça va ? Abolir les pratiques d’asservissement, de contraintes maximales, se mettre dans des phases où tu vas d’abord te faire kiffer. C’est comme une espèce de boucle fermée avec toi-même. Est-ce que ta vie est suffisamment satisfaisante, intense, etc. ?

On peut être fatigué·e de soi-même, mais il y a une forme d’éternité dans cet exercice de regarder sans cesse une chose en tournant autour.

Anne Lise Le Gac

Il y a une spiritualité qui infuse, qui résonne avec toute une réflexion actuelle autour du retour à la nature, à des formes d’ésotérisme. Y as-tu été amenée toi-même récemment ?

Ce qui m’intéresse en tout cas, c’est quand mon existence prend du sens, que ça apporte des messages. Par exemple, c’est tout bête, mais le fait de devoir partir de mon appartement pour pouvoir faire du flamenco quand je veux, ça m’a donné une réponse à la question : quel sol j’ai envie d’avoir sous les pieds ? Où est-ce que je peux taper le sol sans déranger personne ? Ça m’a fait me dire : ça y est, je veux un autre sol. Vraiment. Je ne veux plus qu’il y ait quelqu’un en dessous, je ne veux plus être perchée dans un immeuble. Ça m’a déplacée dans la maison de mes grands-parents avec un jardin. Ça a ouvert une autre façon de traiter le quotidien aussi, maintenant j’ai un petit chat. Quand je commençais à taper, ce n’était plus le voisin mais le chaton qui était terrifié.

Même si ça fly dans des questions, je me rends compte que j’ai toujours besoin de trouver comment atterrir. Très concrètement, La Caresse du Coma, c’est un sol et un espace. À chaque chapitre, je reviens dans cet espace-temps assez précis au départ. Ensuite, il y a un petit côté palais de mémoire, je fais avancer l’architecture avec le temps. J’aime bien y retourner par l’imagination, parce que je n’ai pas les moyens de me construire mon propre spa ! (rires)

Tu n’y étais pas allée depuis deux ans. Qu’est-ce qui a changé dans le spa ?

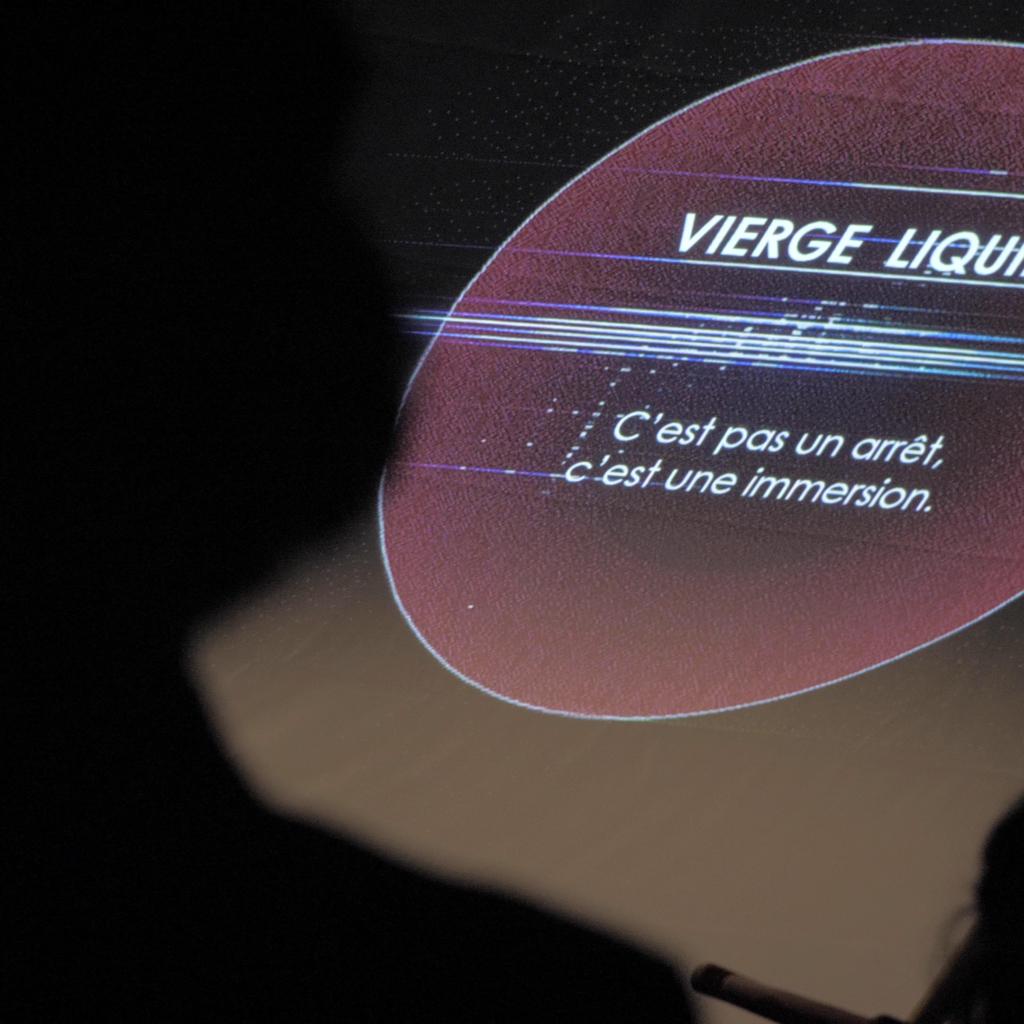

Les trois premiers chapitres, je les ai écrits à la suite. À chaque fois, c’était une rencontre avec quelqu’un·e. Pour celui-ci, je ne voulais pas que ce soit un être humain mais une force, une présence un peu spectrale : le souffle YOLO. Vierge Liquide a désormais une voix, et vient m’annoncer que c’est mon jour YOLO. Le concept : tu es tout le temps dans une espèce de possibilité que tout s’arrête, du coup tu vas danser avec ça.

Tu danses avec le temps qui te tue.

Anne Lise Le Gac

Ça rejoignait ce que j’avais vu ou lu sur les moments flamenco, le duende, cette espèce de vibe ultime qui s’empare du ou de la danseur·se ou chanteur·se. J’ai passé 8 jours à Jerez en Andalousie pour un festival de flamenco et quatre fois pendant cette semaine-là, j’ai eu des rivières de larmes qui coulaient d’un coup. J’en parle là, ça me ré-émoustille les yeux ! Une pote m’a offert un petit livre de Federico Garcia Lorca, que je cite dans le spectacle : le poète FG Calor, c’est lui. Le duende est un phénomène assez inexplicable mais lui tente de mettre des mots à la Lorca, des images de ouf. Ce sont des moments hors-sol, très contaminants, où d’un coup tu te fais souffler la gueule, le corps, l’esprit, le dedans. Le public se prend une espèce de shoot, tout le monde n’est pas forcément synchro mais souvent c’est partagé. Ce sont des rythmes de folie, il y a des folles furieuses qui sont à 240 bpm des pieds. Ton cœur ne suit pas. C’est ça aussi : le flamenco se construit sur des coupures, tout un art de l’arrêt, le remate, qui consiste à finir sans jamais finir. C’est un peu tantrique, tu t’accroches et ça te rend fou. C’est comme une grosse montée de techno, et ça ne pète pas, ça s’arrête d’un coup ! Et tatata ça repart comme ça ! Ou alors ça repart tout doucement et ça n’a pas explosé.

Par ailleurs, le duende, dans la tradition des contes espagnols, c’est un personnage qui fout le zbeul à la maison, comme un petit esprit. Il n’y a pas de traduction en français. Ensuite ça s’est implanté dans le flamenco.

Cette puissance du lien corps-émotions se traduit dans la performance par toute une attention portée à la musique. Comment as-tu travaillé cet aspect-là ?

Je voulais travailler avec quelqu’un·e au son, et Loto Retina particulièrement. Je lui ai parlé de ces histoires de duende, de force, de rythme. À la base il fait beaucoup de percu, de batterie, ensuite il a développé tout un taf de musique électronique et là il est en train de se mettre à fond à la flûte. Ça a donné le petit délire autour du personnage de la chicha qui fabrique des flûtes : tu respires le souffle de la flûte à chicha et tu as des bouffées de lucidité, elle te donne des réponses. Il y avait aussi cette idée que, quand tu galères avec les mots, tu peux utiliser la zic pour te plonger autrement dans tes pensées. J’aimais bien que la musique agisse à un endroit immersif, physique. C’est ce qui se passe beaucoup avec le rythme. On est dans des polyrythmies. Tu pars d’abord de ton cœur qui bat et tu rajoutes des beats dessus.

Ce moment flamenco, tel qu’il est aujourd’hui, est comme un cours : je débute, mais dans l’idée on avance. Avec toute l’humilité dont je dois faire preuve, ma technique des pieds évolue dans le temps et au fil de l’écriture de la performance. J’aime bien partir d’un truc balbutiant au départ, très littéralement et sincèrement le montrer en l’état, et on avance. Là, le défi c’était de jouer avec Loto, puisque je m’entraîne toute seule sur des sons hyper répétitifs. Lui a repris le compás : à partir d’un des rythmes de danse, la bulería, il a ensuite freestylé.

Dans toute ton œuvre, on devine des private jokes, des clins d’œil à telle pratique ou pensée… ça semble infini. C’est aussi pour ça que tu penses tes performances en séries, en étapes de travail : comme s’il n’y avait jamais de point final ?

Ouais, j’ai beaucoup de mal à arrêter, j’ai toujours l’impression que ça continue d’avancer et de changer, et c’est la réalité. Évidemment qu’on est obligé·e de s’arrêter parfois. Mais dans l’écriture, ce qui est ultra kiffant, c’est de retarder la fin en permanence. C’est ce qui me met dans cet état de fusion. C’est grâce à ça que je n’arrête pas de chercher. Finalement, on peut être fatigué·e de soi-même, mais le message qui sous-tend les projets, c’est qu’il y a une forme d’éternité dans cet exercice de regarder sans cesse une chose en tournant autour. S’il y a du soleil ou de la pluie, si t’es à côté ou si tu n’es pas là, ce n’est pas la même. Le fait d’être dans un environnement relationnel, que ce soit avec le climat, les êtres humains, les animaux, n’importe, ça fait qu’une chose ne reste jamais pareille. C’est aussi ce que je vis, une sorte de court-circuit, de sampling permanent de visions, de concepts, de technologies : d’un côté, le retour à des choses plus tradi, en même temps les cryptomonnaies et le hacking… Les projets sont écrits comme ça, je pense que c’est ce qui les rend assez frais.

J’ai remarqué que tu accordais aussi de l’importance à concocter des produits en direct sur scène : des cocktails pendant l’été 2019 avec OKAY CONFIANCE, des sandales en thermoplastique l’année dernière dans DUCTUS MIDI pour Parallèle 10, ici de la lave à lampe…

Qu’il y ait au moins une scène où on joue avec les matériaux : certains qu’on laisse presque dominer, puis d’autres qu’on maîtrise davantage. C’est un peu « primaveriste » : donner aux gens la possibilité d’assister à la première fois que tu fais un truc, au niveau performatif comme conceptuel, c’est trop cool ! À l’inverse, ensuite tu vas écrire une chanson, la répéter pendant deux mois, tu la connais, elle est calée. Il y a des choses maîtrisées, d’autres que je fais pour la première fois, et certaines en train d’être apprivoisées avec une marge de fail : tout ça fait le réel. On n’arrête pas de voyager entre des formes d’expertise, des formes d’ignorance. Ce n’est pas bien ou mal de ne pas savoir ou de savoir, c’est plus une question de jauge. Je n’ai pas fait tellement de choix à ce niveau-là, je suis le feeling. C’est ça aussi le travail d’écriture selon moi, ces équilibres : décider que t’es safe pendant 10 minutes, puis en danger pendant 2 minutes. Cette énergie-là est transmissible, il faut qu’elle traverse l’air : que les gens captent que je suis fébrile, ou bien en confiance. Ce sont des projets qui s’écrivent lentement, donc jusqu’au bout, ça se joue beaucoup comme ça.

Par rapport au milieu du théâtre et aux lieux culturels, on est un petit peu dans le coma, ou au moins à basse fréquence. Tu agis mais tu sais que tout peut s’arrêter.

Anne Lise Le Gac

« Caresser le coma », ça veut dire quoi exactement ?

(rires) C’est relié à cette recherche du bonheur. Le coma, au sens propre comme au sens figuré, est une espèce d’état entre la vie et la mort. Se faire caresser par le coma, ce serait un clic pour réagir et ne pas tomber dedans. Il faut s’activer.

J’y ai pensé en mode 2020 confinée, par rapport au milieu du théâtre et aux lieux culturels. On est un petit peu dans le coma, ou au moins à basse fréquence. C’est très compliqué de trouver une force, une alliance, pour se coordonner et s’organiser entre nous. La menace d’un coma pourrait avant tout nous diviser. Le fait d’être toujours sur le qui-vive, c’est bizarre : tu agis mais tu sais que tout peut s’arrêter, et cette sensation-là me fait trop penser au coma. Tu n’es pas tout à fait mort·e, donc potentiellement tu peux très bien te réveiller mais tu n’y arrives pas. Ce n’est pas violent comme un impact, on n’est pas en guerre du tout ! C’est plutôt une suspension.

Quelle est la suite ? Tu vas où maintenant ?

Je sais pas… Je suis tellement là, que je ne sais même plus où je vais ! En 2021, je bouge de Marseille. Il y a ce petit chat, c’est mon compagnon. Je suis touchée par les espèces, quand tu as une relation avec un animal. J’ai toujours eu des chats mais c’est mon premier à moi, les autres je les avais partagés avec ma maman. Je vais aller vivre dans une maison, je vais descendre, me rapprocher du sol. Je vais être plus au sol. Voilà où je vais ! (rires)

La Caresse du Coma ft. YOLO

Sortie de résidence pour Parallèle 11 à la Friche Belle de Mai le 24 janvier 2021

Conception et performance : Anne Lise Le Gac

Création sonore : Loto Retina

Régie générale, son : Benjamin Delvalle

Création : automne 2021

À venir : Arsenic (Lausanne), BIT Theater (Bergen), Festival NEXT (Courtrai)

Image de couv : Anne Lise Le Gac, La Caresse du Coma ft. ANGE 92Kcal, Festival Parallèle, Montévidéo, Marseille, février 2018. © photo Caroline Barc