Paris, un jour d’hiver pluvieux. La pluie frappe le trottoir autour de vous et crée des rigoles d’eau qui s’écoulent en flux continu dans les caniveaux. Les gouttes ricochent sur l’asphalte, s’entremêlent en motifs poétiques et créent des arabesques avec lesquelles les quelques gouttes d’huile déversées sur le bitume s’entrelacent. La pluie crée une sorte de brouillard évanescent qui teinte tout ce qui vous environne d’une pâle grisaille. Vous esquivez plus ou moins habilement les parapluies détrempés qui se pressent autour de vous, maniés tels des boucliers par les passants pressés pour lesquels la pluie n’est rien de plus que la manifestation d’un vaste complot destiné à les ralentir et à les empêcher de vaquer à leurs occupations, toutes légitimes et terriblement importantes.(59 Rivoli)

Et puis, dans la grisaille ambiante, un essaim de couleurs attire brusquement votre regard. Là, se dressant face à vous, se tient une imposante porte, encadrée de deux larges colonnes à chapiteaux corinthiens, dont l’ancienneté reste manifeste sous la peinture qui la recouvre et qui l’habille de modernité. Et si vous succombez à cet appel de couleurs vives peintes sur les portes du 59 Rivoli et que vous vous engouffrez à l’intérieur, pour des motifs louables comme l’amour de l’art ou simplement pour échapper momentanément à la lutte contre les conditions météorologiques (on ne vous en voudra pas), vous ne vous en rendez pas encore compte sur le moment, mais vous venez de pénétrer dans un sanctuaire de l’art.

Enfin, plus précisément, dans un squat d’artistes. Ou pour être encore plus précis, un aftersquat, puisqu’il a été régularisé depuis. En 1999, le collectif d’artistes nommé « Chez Robert, électron libre » investit le bâtiment laissé à l’abandon depuis une dizaine d’années et réhabilite l’immeuble, dans l’idée d’en faire un lieu entièrement dédié à l’art et ouvert au public, un lieu où les artistes pourraient créer librement et où se dérouleraient des expositions et des performances. Un endroit bien loin de l’épure ascétique des salles de musées et des galeries d’art régentées par l’apparente nécessité du white cube, et qui constitue une alternative atypique à ces lieux culturels traditionnels dans lesquels le moindre pas doit se faire le plus silencieusement du monde au risque d’attirer des regards scandalisés par tant d’impolitesse, où la moindre parole se doit d’être chuchotée le plus bas possible sous peine de se voir couvrir d’opprobre pour une telle irrévérence, où parvenir à entrapercevoir une œuvre par un dimanche après-midi, seul contre la foule recueillie le nez au plus près de la peinture, relève du miracle et surtout d’une prise de risque insensée compte tenu du danger non négligeable d’être embroché et/ou éborgné par des perches à selfies pendant la manœuvre. Et tout cela, sous l’œil vigilant des gardiens des trésors artistiques qui, au moindre faux pas, se tiennent prêts à fondre sur vous de façon inattendue – pauvres âmes innocentes qui allez subir le coût de votre présomption.

(oui, bon, j’exagère un peu ; c’était pour l’emphase)

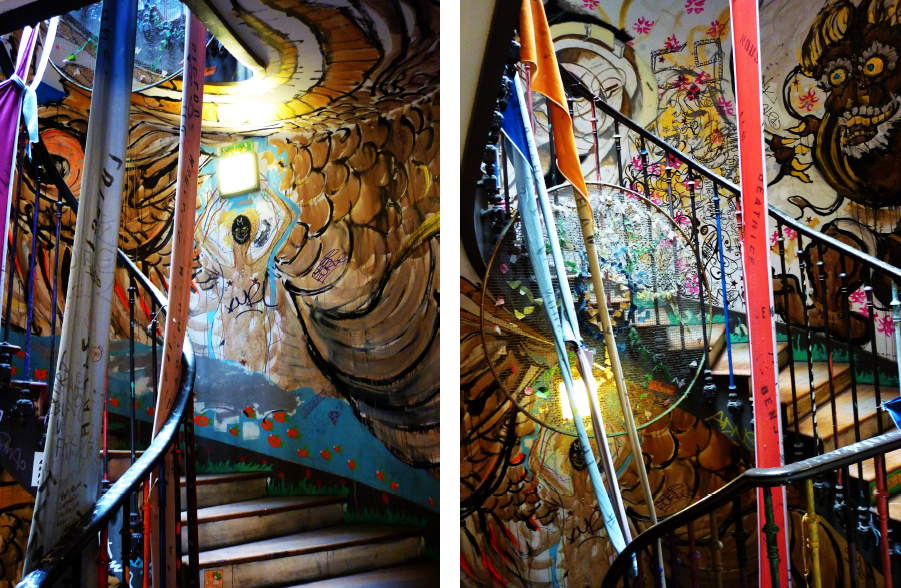

Non, le 59 Rivoli n’est ni un musée, ni une galerie ; et heureusement. C’est le fruit de l’audace de quelques artistes qui se sont sortis des carcans dans lesquels on tenait la création artistique, et qui ont apporté l’art – plus encore, le processus de création, la création à l’œuvre – au plus près du public, à même de le voir et de l’apprécier. Il paraît que « le talent, c’est la hardiesse, l’esprit libre, les idées larges » (dixit Tchekhov). Et lorsque l’on pénètre l’antre du 59 Rivoli, cet esprit libre vous happe, vous enveloppe et ne vous lâche pas, tout au long de l’ascension des six étages de l’immeuble, six étages transformés en ateliers dans lesquels trente artistes, certains permanents, d’autres temporaires, créent sous les yeux des visiteurs. L’emprise des artistes sur le lieu est matériellement visible, peinte sur chaque mur dont aucun recoin n’est délaissé : sur le mur de la cage d’escalier court un immense dragon aux écailles bleues, rouges et dorées, censé guider les visiteurs lors de l’ascension, et qui se retrouve agrémenté de nombreuses autres œuvres parcourant les parois sinueuses de l’escalier, enveloppant le visiteur dans une réalité autre, hors du temps, à l’intérieur d’un immeuble duquel le monde réel s’est effacé. À chaque étage, les portes recouvertes d’œuvres peintes sont grandes ouvertes, accompagnées d’inscriptions invitant le visiteur à entrer.

Chaque étage est un univers à part entière. À tel étage, dès lors que vous passez la porte, une odeur d’encens vous happe et vous enveloppe, facilitant le vagabondage de l’esprit qui se laisse porter par les volutes de fumée, de pièce en pièce, au sein des œuvres que les artistes, en train de créer près de vous, ont exposées afin de les donner à voir aux visiteurs et, pourquoi pas, de les vendre. À un autre étage, c’est de la musique aux accents rock qui accompagne la visite ; pendant que vous déambulez, un artiste en train de peindre debout sur sa feuille directement accrochée au mur vous adresse un grand sourire. Plus loin, une jeune artiste anglophone dessine des motifs fins et précis au crayon noir sur une grande feuille blanche, des traits courts et serrés, qu’elle trace les uns près des autres afin de créer des motifs qui ne se donnent pleinement à voir que de loin, que lorsque notre vision les fait se fondre et s’assembler afin de créer des formes. Elle est assise à une table, le nez tout près de sa feuille, concentrée au point de ne plus prêter attention aux visiteurs qui passent près d’elle et qui s’attardent devant ses précédents dessins accrochés au mur ; peut-être le lieu exsude-t-il, malgré l’entrée libre des visiteurs, voulue et revendiquée, une sorte d’ambivalence entre d’un côté la déambulation indépendante, non contrainte, et de l’autre le souci de ne pas déranger les artistes au travail. À un autre étage encore, ce qui se donne à voir n’est plus seulement les œuvres d’un artiste donné, mais au-delà de ça, une sorte de portrait de l’artiste : dans une espèce de caverne constituée de dizaines (de centaines ?) d’objets disparates rassemblés sans ordre ni loi, s’entassent dans une sorte de chaos probablement implicitement ordonné malgré tout des vieilleries que l’on trouverait dans des vide-greniers, ainsi que des cages à oiseaux vidées d’occupants dans les grilles desquelles d’innombrables tickets de métro ont été coincés par les visiteurs, afin de laisser une trace de leur passage, marquée à l’encre sur ces bouts de carton. Lorsqu’on lève les yeux, le regard se heurte à de nombreux objets accrochés au plafond, contribuant à cette impression viscérale, donnée par l’accumulation et l’omniprésence d’artefacts autour de soi, d’être à l’intérieur d’une caverne dont chaque objet qui y est placé donnerait un indice sur l’artiste qui a construit cette antre.

Chaque artiste a investi les lieux d’une façon singulière et personnelle. Que ce soit par les œuvres que chacun a accrochées au mur afin de les exposer ; par des motifs peints directement sur les murs blancs des pièces et de la cage d’escalier ; par les objets qui peuplent chacun des espaces. Chaque étage est un monde à part, où les œuvres présentées, toutes singulières, toutes révélant l’orientation artistique de chacun des artistes, permettent de se laisser aller à la contemplation pure, dans une sorte d’expérience artistique totale. Il s’agit d’un lieu où l’art se donne à voir, où la création se fait en temps réel ; un lieu mouvant, changeant, en fonction des artistes qui le peuplent et qui l’investissent de différentes manières, au gré des arrivées et des départs. Un lieu, en définitive, régi par l’idée de l’art pour l’art ; un lieu où, pour paraphraser Alain Damasio, on nous donne à voir « un art libre, un art qui vit, un art qui vibre* ».

Suzy PIAT

* DAMASIO Alain, La Zone du Dehors, Paris, Gallimard, 2009, pp. 368-369 : « Vous tremblez de voir un jour un peuple libre, un peuple qui vit, un peuple qui vibre ! »