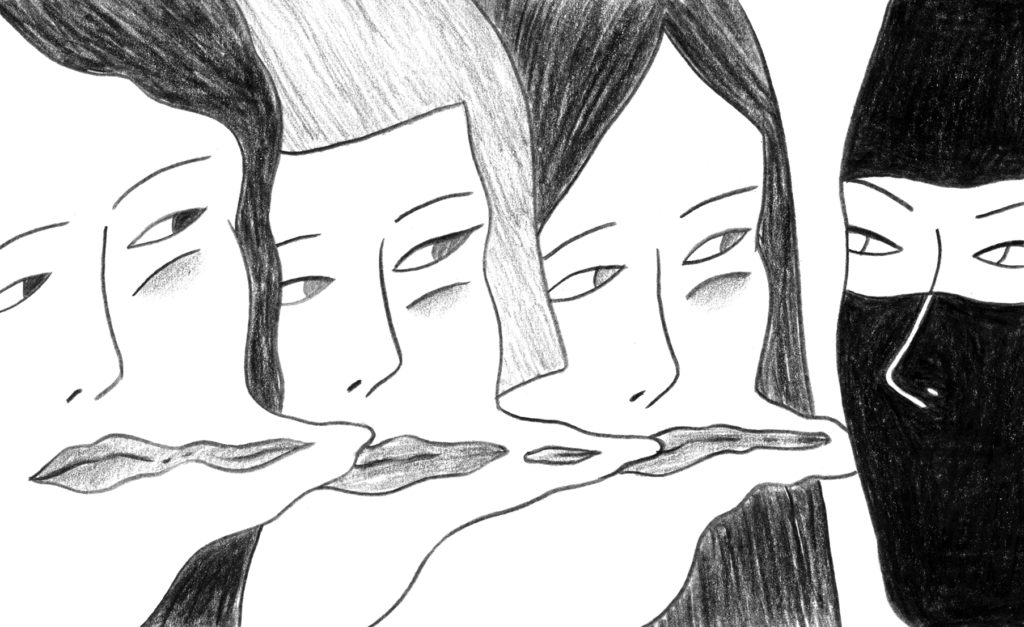

Parler des violences entre lesbiennes n’a pas été un choix évident, sachant à quel point nous sommes déjà fragiles, invisibilisées, impensées. Néanmoins, une convergence d’histoires vues et vécues m’a poussée dans l’écriture de cette enquête. #MeToo nous concerne aussi, mais pourquoi est-ce si difficile de parler d’agressions subies entre femmes ? Patriarcat internalisé, omerta et jeux d’influence : le milieu lesbien est en réalité traversé par des dynamiques contradictoires et contraires à l’idéal de bienveillance communautaire.

L’histoire remonte à plus de dix ans mais retentit encore aujourd’hui. Lorsque la performeuse américaine drag-king et féministe Louise de Ville vient d’arriver en France, elle ne parle pas très bien la langue. Elle n’a même pas encore son visa. Elle ne connaît personne dans la communauté queer. Plusieurs éléments qui font d’elle une « proie facile » pour la personne qu’elle commence à fréquenter, qui deviendra ensuite son bourreau. C’est le récit d’un long calvaire, de violences physiques et psychologiques, qui va durer près de cinq ans en tout.

Louise décrit comment, en se justifiant par la pratique du BDSM et la théorie queer, son ex l’a en réalité violée pendant un an, allant jusqu’à la droguer pour avoir avec elle des rapports non consentis. Tout en prenant soin d’instiller une paranoïa systémique : les gens autour d’elle n’étaient pas ses véritables ami.e.s, personne n’allait la croire. Par une dévalorisation systématique et une culpabilisation constante, elle exerçait sur elle une domination totale, sur tous les aspects de sa vie. Le tout, passé au prisme d’une relation « alternative » et queer, mais qui en réalité suivait un chemin de violence conjugale plutôt traditionnel.

Cette personne a profité de ma vulnérabilité pour m’isoler définitivement. Elle faisait valoir sa popularité dans le milieu queer pour me montrer que j’étais seule. Que je n’avais personne hormis elle. Ce n’était pas faux : j’étais seule face à la communauté

Louise de Ville

C’est à un dîner que je rencontre Louise de Ville pour la première fois. Nous sommes le 23 novembre 2019, jour de la marche contre les violences faites aux femmes. Alors que nous discutons de cette lourde thématique, Louise revient sur son histoire et s’offre immédiatement de témoigner ici à visage découvert :

Les stratégies de l’agresseur homme peuvent se reproduire même dans un couple queer. Il est fondamental de savoir détecter les techniques que ces gens mettent en œuvre pour exercer leur domination. Il faut éduquer à leurs stratégies, à démasquer le queer washing. Je sais que cette personne a répété cette tactique avant moi et après moi.

Louise de Ville

Si on a du mal à imaginer de tels faits dans un monde post-#MeToo, sa parole non seulement prouve la gravité d’un phénomène occulté (les violences entre lesbiennes et femmes queer) mais elle est aussi un précieux outil de délivrance. Elle dénonce le mythe d’un monde lesbien qui serait en dehors du patriarcat : oui, les mécanismes de domination patriarcale peuvent être très profondément intériorisés, même chez les lesbiennes. L’idée d’écrire sur le sujet avait traversé mon esprit plusieurs fois ; la rencontre avec Louise de Ville et l’écho de témoignages similaires rapportés toujours à demi-mot, toujours avec précaution – « mais ne le dis à personne, j’ai peur des conséquences » – a fini de me convaincre : #MeToo doit ouvrir la voie à une ample réflexion sur ce qu’est la solidarité féminine.

Cette enquête voit le jour dans un contexte urbain, elle se focalise sur des histoires advenues en majorité à Paris ou dans des grandes villes de France. À la lumière de ces témoignages, le « milieu » n’est pas uniquement un repère de militantisme et de bonnes intentions, mais c’est aussi une réalité de soirées, et micro-économie de l’influence. Le monde lesbien urbain, précaire et précieux, est aussi assujetti aux lois du groupe, de la popularité, de la mondanité. Un microcosme, tout compte fait, qui n’est autre que l’image réduite du grand tout social auquel il appartient, malgré tous nos efforts pour y déconstruire le patriarcat et la loi du plus fort. Relever les failles des communautés queer est un enjeu important pour peut-être entamer un questionnement plus large sur les violences et la justice intra-communautaires.

Penser les violences entre queers

« Je suis sortie avec une fille pendant un an, un an et demi. Je pense que le mot qui résume le mieux cette relation, c’est étouffement. » À l’heure où témoigne Victoria*, qui a décidé elle aussi d’en finir avec le silence, elle est peu à peu en train de se soigner des violences répétées qu’elle a subies. « Je l’ai senti sous toutes ses formes. Ça a commencé par des pressions psychologiques, puis ça s’est achevé par un étranglement. Entre les deux, du chantage, des interdictions, des contrôles, des menaces, des insultes, un crachat envoyé en soirée, des coups sur les murs, des objets qui volent, des poings qui s’abattent sur le corps, et un jour une main autour du cou. Ça va très vite. »

Lucie*, ayant également enduré des agressions d’ordre psychologique et physique, se souvient d’une scène de jalousie qui a dérapé vers des violences aggravées. Alors qu’elle relate une histoire passée avec une autre fille à sa copine, qui est une personnalité « en vue » dans le milieu lesbien, celle-ci s’énerve jusqu’à en arriver aux mains. Elle la roue de coups, la traite de « salope », la cloue au sol. « J’étais par terre et elle frappait. Elle me balançait des trucs. Elle tenait des propos antisémites contre moi. Puis elle m’a dit “Ça va, toi aussi tu me l’as déjà fait, tu m’as tiré les cheveux.” J’ai dû appeler au secours. »

Lucie sort traumatisée de cette relation, constellée de violences, de possessivité malsaine, de consommation de substances de la part de sa partenaire menant à des comportements dangereux… Le tout passé sous silence, en grande partie du fait que cette personne est « populaire ». Il ne faudrait pas ternir sa réputation.

Pourquoi les violences entre queers nous paraissent-elles si surprenantes ? D’où viennent-elles et comment les conceptualiser ?

Le fait est qu’on attribue traditionnellement la violence aux hommes et la douceur aux femmes. La violence entre femmes est un impensé parce qu’elle se situe dans une zone grise, où on ne veut pas toucher à l’idée de la sororité mais on ne peut pas nier les faits non plus.

Lucie

La violence entre femmes ne serait pas forcément le fruit d’un système matriciel, comme dans les relations hommes-femmes. Elle serait plutôt le fait d’une intégration de mécanismes qui concernent notre manière de nous aimer, de vivre nos relations.

« Je pense que les femmes ont aussi moins peur qu’on les taxe de violence. Elles se sentent moins observées que les hommes après #MeToo. Peut-être que c’est une forme d’impunité non conscientisée. Ça va être considéré comme “deux filles qui se chamaillent” de manière limite pornographique, esthétique » conclut Lucie.

L’amour entre femmes ça ne compte pas vraiment. Un coup de poing de femme, ça ne doit pas être si violent. L’acte est banalisé parce qu’on n’attribue pas la violence physique aux femmes. Mais la violence n’a pas de sexe.

Victoria

Victoria revient aussi sur cette idée du « masque » de l’agresseuse : « Les monstres avancent masqués. On ne se prend pas des coups le premier soir, il y a une préparation à la réception, un façonnement. » Louise de Ville insiste sur ce queer washing sournois, cette fausse gentillesse publique – « ces individus qui se fondent dans le milieu pour en tirer des avantages, qui réussissent à se faire bien voir de tout le monde parce qu’iels ont une gueule d’ange et sont “sympas” » – ce que nous appellerons « le masque du/de la gentil.le agresseur.se ». Un.e harceleur.se doux.ce, connaissant les codes du militantisme LGBTQIA+, dont personne ne pourrait soupçonner les véritables intentions. « Une forme de culpabilité féministe s’est instaurée chez moi, raconte-t-elle. Je ne comprenais pas comment cela pouvait m’arriver, j’ai mis du temps à réaliser que cette violence était réelle, même si nous étions un couple queer. J’ai été sidérée : tout cela se passait dans un prétendu safe space. »

Quand Louise parvient à quitter enfin cette relation, elle est victime d’une scène de ménage particulièrement violente avant d’être mise à la porte, blessée et sans papiers. « Au début, j’avais peur d’aller porter plainte, et je me suis réfugiée dans le déni et le silence. » Il faudra deux ans à Louise pour mettre un mot sur ces violences et en finir avec l’emprise mentale exercée lors de sa relation. « Par la suite j’ai réalisé que ce n’était pas juste une histoire d’amour compliquée, que je n’étais pas la seule à avoir subi cela. Il y avait déjà des accusations contre cette personne et il y en a eu après. » Quand elle brise le silence, sa vie devient un réel combat pour que son histoire soit légitimée. Elle reçoit une plainte pour diffamation, puis, pendant plusieurs années, elle vit dans la terreur que son ex détruise sa vie, sa carrière, ses amitiés. Aujourd’hui enfin, la peur a disparu, elle s’est remise et se sent bien entourée.

La justice ne prend pas en compte le temps qu’il faut au/à la survivant.e pour diagnostiquer ce qui lui est arrivé.

Louise de Ville

Depuis l’enfance, les femmes ont moins accès à la violence que les hommes. On a tendance à croire qu’elle s’exprimerait le plus souvent d’une autre façon, plus psychologique que physique. Les violences conjugales entre femmes seraient donc un impensé. Une hypothèse que rejoint Sarah Jean-Jacques, doctorante en sociologie, qui travaille sur les violences lesbophobes dans l’espace public à Paris :

Dans notre société hétéronormée les femmes sont toujours associées au care. La violence chez les femmes est donc impensable. Chez les lesbiennes, elle peut s’exprimer, parce que les femmes sont entre elles, elles ne répondent pas aux rôles attendus dans une société où elles seraient assujetties au regard masculin.

Sarah Jean-Jacques

« Nous nous étonnons que les femmes soient violentes de la même manière que nous n’arrivons pas à concevoir qu’une femme ne soit pas dans le soin, qu’elle n’envisage pas la maternité, ou bien qu’elle ne soit pas soumise à une sexualité qui lui échappe » clarifie Sarah.

Est-il alors possible que l’empowerment des femmes coïncide aussi avec un accès accru à la violence, qui traditionnellement est l’apanage des hommes ?

La chercheuse met tout d’abord en garde contre la facilité à tomber dans la butch-phobie (le rejet des lesbiennes dont l’expression de genre est perçue comme étant masculine, ndlr) : « La présentation de soi en public a un effet sur l’imaginaire et les représentations de ce que serait une personne violente. »

Les lesbiennes plutôt perçues comme masculines font face à plus de discriminations et sont davantage confrontées à des violences physiques dans l’espace public, contrairement aux lesbiennes plus invisibles. En les associant au masculin ou aux hommes, on pourrait penser qu’elles seraient plus à même d’être violentes. Or, c’est un raccourci et il y a là encore un impensé concernant les lesbiennes dites « invisibles ». Ce n’est pas parce qu’elles sont identifiées comme féminines qu’elles ne seraient pas à même d’exercer des violences.

Sarah Jean-Jacques

Évidemment, la performance d’un genre n’a rien à voir avec la prédisposition à violenter les autres. D’autres dynamiques mènent à la mise en place d’un rapport de force entre femmes : la provenance sociale et le capital de popularité ainsi que l’apparence physique plus ou moins cohérente avec celle des dominant.e.s, comme dans toute réalité humaine, sont les premières sources de coercition.

Un angle mort du féminisme lesbien ?

Comme l’analyse la journaliste Alice Pfeiffer, autrice du livre Je ne suis pas parisienne :

Le monde lesbien parisien possède des caractéristiques très similaires à l’univers impitoyable de la mode, avec son lot de violences psychologiques entre femmes, de schémas claniques et de loi du plus fort empêchant souvent la sororité de se mettre en place.

Notre enquête arrive huit ans après un article de Barbi(e)turix sur le sujet. Suite à la vague d’indignation qu’il avait suscitée dans le milieu, le texte avait été retiré. Pourtant, Lubna, autrice de l’article, ne partait pas de constats très différents des miens aujourd’hui : « Je défendais l’idée que certaines lesbiennes se comportent de façon irrespectueuse en imitant une forme de masculinité toxique. Certains commentaires prétendaient expliquer que les femmes cherchent ce type de comportements pour des raisons romantiques, sexuelles… J’ai vraiment l’impression que pour les lesbiennes, on vit dans un en-dehors du système patriarcal, une zone neutre, qui ne peut pas admettre des comportements problématiques. » À la lumière des récits présentés plus haut, il est pourtant nécessaire et urgent de déconstruire l’idée que notre micro-monde est un safe space.

Les rapports sociaux entre filles ne sont pas analysés sous l’angle de la domination à tendance viriliste, donc on se retrouve dans une impasse critique.

Lubna

Comme le soulève Rag, DJ et présidente de l’association Barbi(e)turix, il est crucial de rappeler que toutes les communautés lesbiennes ne se ressemblent pas, que celle parisienne possède des privilèges. Et que les violences ont lieu aussi dans des milieux privilégiés et se voulant safe. Ici, le harcèlement peut prendre la forme de sévices psychologiques, d’agressions invisibles à court terme : « Cela peut vite devenir comme à l’école : il y a un leader, la personne qui a du réseau ; son crew, qui bénéficie des avantages de suivre le leader ; et il y a la victime. »

Il peut être intéressant de remarquer que les lesbiennes « citadines » ont tendance à se penser averties, sensibilisées, éclairées, comme si le simple fait d’appartenir au milieu LGBTQIA+ de la capitale ou d’une grande ville faisait d’elles des êtres intouchables, par nature bienveillants. La réalité qui se dessine à travers les témoignages est plus complexe :

L’oppression entre femmes semble se baser précisément sur le privilège. Un privilège blanc, bourgeois, normé, qui instaure un élitisme nourri de légitimité féministe. Plus on sort de grandes écoles, plus on assume cette place de « lesbienne intellectuelle » en singeant des Violette Leduc et des Simone de Beauvoir, plus on assoit en réalité une domination qui ressemble en tout et pour tout à l’expression d’un patriarcat assimilé.

Le principe même du féminisme intersectionnel appliqué au milieu lesbien est de prendre en compte les différences entre les femmes au sein de la communauté. De comprendre les privilèges propres à certaines afin de ne pas reproduire des rapports de force nuisibles. Il faut résolument rejeter le « science-splaining » (qui serait le « mansplaining » des ressortissant.e.s de grandes écoles, contraction de Sciences Po et « explaining », ndlr) des femmes qui reproduisent malgré elles une oppression patriarcale. Alice Pfeiffer le précise : « Être lesbienne, blanche et éduquée à Paris en 2020 n’est plus aussi compliqué qu’avant. Mais d’autres réalités existent et les luttes à mener ne sont pas finies. Après le mariage pour tous, la PMA, nous devons entre femmes nous serrer les coudes. Éviter qu’une élite lesbienne se crée. Nous devons réaliser la chance que nous avons d’habiter dans une grande capitale, d’avoir accès à des cercles protégés. Nous ne devons pas reproduire les comportements contre lesquels nous nous sommes battues, juste parce que certaines choses sont désormais acquises. »

Louise de Ville aussi met en garde quant à la possible légitimation de comportements abusifs par la labellisation féministe et queer :

Les féministes queer ne se rendent pas compte que leurs propres théories se retournent contre elles. Utilisées à mauvais escient, elles peuvent devenir les plus puissantes armes de l’impunité.

Louise de Ville

Selon elle, il faut une cohérence entre les soirées qu’on organise, les discours qu’on tient, et notre manière de traiter nos proches et de nous comporter au quotidien.

Toutes les lesbiennes ne sont pas féministes

La question est alors de déconstruire le lien, qui peut sembler spontané, entre l’identité lesbienne et l’engagement féministe.

Selon Sarah Jean-Jacques, «Certaines lesbiennes ne pensent pas leur orientation sexuelle comme une identité politique qui s’inscrirait dans un positionnement féministe. Cela pose la question de l’autodéfinition, se dire lesbienne ou non, ce que cela signifie pour chacune et ce que cela recouvre dans son quotidien. Encore aujourd’hui, être lesbienne c’est faire face à des discriminations dans la rue, au travail, à l’école. Et se dire lesbienne reste péjoratif pour certaines qui ne veulent pas être réduite à cette identité ou être associées au stéréotype de « la » lesbienne. Cette mise à distance est une manière de refuser ce stigmate et de se démarquer des victimes de violence et de discriminations.»

La femme lesbienne n’est donc pas forcément un être déconstruit qui flotte sur un nuage de justice et de bienveillance. Elle peut aussi être une personne non politisée, qui pense que sa sexualité n’est pas quelque chose pour lequel il faudrait se battre :

Les lesbiennes ne sont pas un groupe homogène, il y en a certaines qui ne politisent pas leur sexualité et qui n’ont pas déconstruit le système patriarcal, sexiste, raciste et classiste de la société dans lequel elles ont grandi et vivent. Sortir dans le milieu lesbien parisien n’est pas forcément synonyme d’une remise en question de normes et de pratiques pouvant être toxiques, c’est avant tout consommer, faire la fête et aller à la rencontre de son groupe de pairs. Alors que le milieu lesbien parisien s’est construit contre un système normatif excluant, d’autres normes intra-communautaires émergent. Toutes les lesbiennes ne sont donc pas à l’abri de reproduire les rapports de dominations contre lesquels le milieu lesbien luttait initialement

Sarah Jean-Jacques

Lola*, qui se définit comme une personne métisse, a entretenu une relation avec une fille issue de la classe bourgeoise parisienne, au physique normé, à l’identité lesbienne « non-visible ». Elle raconte comment celle-ci a exercé, de manière probablement inconsciente, une forme de domination par son privilège social : elle n’était pas spécialement politisée, voire réfractaire à la politisation de sa sexualité, presque gênée de son statut et de ce fait, insensible aux discriminations subies par ses sœurs.

Cette fille se montre à plusieurs reprises peu attentive à la situation de Lola qui, même si parisienne elle aussi et se disant issue d’un milieu assez favorisé, ne bénéficie pas du même white pass (privilèges liés à la blanchité, ndlr) et doit se confronter à de potentielles oppressions au quotidien. Une forme de rapport de force se met en place : sa partenaire adopte sans complexes des comportements arrogants, voire humiliants, d’habitudes désagréables telles que couper la parole, ou affirmer ses idées sans tenir en compte de celles de autres, au manque total de solidarité pour les personnes racisées ou minorisées. Une femme, en somme, qui, n’ayant pas déconstruit sa position avantageuse, se montre psychologiquement écrasante, peu empathique, et désireuse d’insinuer une domination intellectuelle et émotionnelle dans leur intimité.

Lola, accablée par ces comportements de mépris de classe combiné à un racisme latent, met un terme à la relation et avoue son désespoir : « Je m’imaginais qu’entre femmes, l’amour serait différent. Que les rapports d’ascendant sur l’autre n’existeraient pas. C’est faux : le privilège blanc et bourgeois est une source de violence possible, un moyen d’asseoir une domination sur les plus fragiles d’entre nous. » Elle se détache du milieu lesbien avec un sentiment amer, après avoir vécu ce qu’elle décrit comme une « relation fusionnelle toxique ».

Pour ces raisons, entre autres, il a été possible d’amorcer une analyse des mécanismes d’omerta présents dans le milieu lesbien. Ce classisme intégré (voir notre article Sexisme intériorisé : comment nos soeurs peuvent-elles nous faire du mal ?), en plus d’un manque de sensibilisation sincère aux enjeux féministes de la part de certaines femmes profitant quand même de l’accès aux espaces de la famille LGBTQIA+, sont parmi les causes de l’existence de zones floues de la sororité.

« Les gouines les plus cool de Paris »

« J’ai eu une relation violente : je suis partie avec un énorme bleu à la mâchoire. Cette fille a une main courante contre elle, une plainte a été portée » me raconte Julie*, réalisatrice, avec qui le sujet des violences entre lesbiennes surgit pendant une interview. Son témoignage apporte des éléments de réponse cruciaux pour décortiquer la loi du silence au sein d’un milieu restreint, où tout le monde finit par se connaître.

« Le plus dur, ce n’est même pas la violence subie mais la position de victime. Les gens problématiques, au-delà des harceleuses, sont les potes, l’entourage, ceux et celles qui cautionnent sans rien dire et qui excluent la victime. Ces filles qui participent à des manifestations féministes, qui font des tribunes, qui se sentent sensibilisées à la cause mais qui, face à ces situations, ne prennent simplement pas parti » me raconte Julie.

Ce qui fait tristement écho à l’expérience de Victoria :

Certaines personnes issues du milieu lesbien/queer ne m’ont pas crue. Mon ex c’est quelqu’un qui fait de grands sourires en soirée, qui a des followers sur Insta, alors c’est suffisant pour lui dérouler le tapis rouge de l’amitié.

Victoria

Selon Julie, il est plus facile parfois de cautionner les agresseuses tout en excluant la victime et ce, pour plusieurs raisons :

- Il y a des dynamiques de pouvoir. Les agresseuses sont potentiellement des filles qui occupent des places de « dominantes ». Elles représentent un accès à des soirées, à un « game cool », et donc personne n’a envie de se les mettre à dos. On a plutôt envie de profiter de leur rayonnement social.

- Globalement, on n’aime pas la tristesse. Donc dans un groupe de potes on va exclure celle qui est en détresse psychologique parce qu’elle est « plombante ».

- La victime nous renvoie toujours à nos contradictions, qu’on n’a pas envie d’affronter.

- Défendre une fille qui se fait exclure du groupe signifie se faire potentiellement exclure du groupe aussi. La dynamique est bête, bestiale, mais elle se vérifie pourtant, que ce soit dans une cour de récré ou dans les petits milieux.

Un dernier facteur a fini par éloigner Julie de ses anciennes connaissances. « Quand tu subis une violence, tu as envie de te casser. Tu veux t’isoler, te retrouver, te reconstruire. Tu as donc tendance à vouloir partir : rentrer à la campagne chez maman, ou que sais-je. Ce moment où tu prends l’air, tu t’éloignes du milieu, tu es absente. Pendant ton absence il se passe que l’autre, l’ex potentiellement toxique, reste. Elle va alors pouvoir compter sur les ami.e.s commun.e.s, qui vont la soutenir parce qu’elle aura raconté sa version et qu’elle aussi, mine de rien, est triste. Alors tu reviens. Et bam. T’es ghostée. T’as perdu ta place. La victime est faible, elle s’en va et donc elle est vue comme coupable parce qu’elle s’est éloignée… »

Julie s’est ainsi vue exclue de beaucoup de soirées, bloquée sur certains réseaux sociaux, et elle a fini par perdre bon nombre d’ami.e.s à cause de cette rupture dramatique. « Mes potes continuent d’être ses potes, de la voir, et bien sûr ça me blesse. »

Ce n’est pas à moi de dire aux gens ce qu’iels doivent faire : mais on est blessée quand nos ami.e.s manquent de cohérence et ne nous soutiennent pas dans ces moments car iels ont peur, ou juste la flemme de briser des relations.

Julie

Quand je demande à Victoria ce que ça lui fait que certain.e.s de ses ami.e.s continuent de fréquenter son agresseuse, elle répond, lapidaire : « Ça me donne envie de vomir. »

« Mais bien sûr que ça existe les “clans de lesbiennes”. Bien sûr qu’ils peuvent être violents en leur sein et avec l’extérieur » confirme Alice Pfeiffer. « Le nombre de fois où j’ai entendu dire “les gouines les plus cool de Paris ce sont elles”, avec cette espèce d’élitisme qui se met en place, bien loin des logiques militantes. Il s’agit de suivre la “lesbienne premium du moment”. Il y a une avancée sociale qui se fait au sein du milieu queer lorsque l’on parvient à entrer dans l’une de ces sortes de meutes. On joue des coudes avec les meufs, la sororité tombe à l’eau, seule compte l’appartenance à un “truc stylé”. Il faut protéger des privilèges. Ne pas rester seule. »

Pour Rag, il faudrait néanmoins rester tolérant.e envers celles qui n’osent pas forcément dénoncer des actions violentes. Souvent, c’est la peur de l’exclusion, de la solitude, du rejet social, qui motive ces comportements.

Le groupe aide à ne pas se sentir fragile face à un monde perçu comme hostile.

Rag

Même si cela peut déboucher sur des phénomènes claniques tout à fait injustes.

« Dans ces clans, il peut se passer des choses très brutales psychologiquement. Par exemple, il y a des filles qui veulent absolument intégrer un cercle d’amies, alors la lesbienne qui se sent forte profite de leur caractère de novices et peut les manipuler. Ou alors il y a l’histoire classique de la lesbienne qui se perçoit comme “dominante” et va piquer la meuf de ses potes en instaurant une promiscuité insupportable… Il y a une hiérarchie qui se crée, parfois autour de la désirabilité de l’une ou de la présupposée popularité de l’autre » continue Alice Pfeiffer.

Ces réflexions trouvent une triste confirmation dans le témoignage de Lisa*. Aujourd’hui artiste affirmée, elle vit une expérience troublante face à un de ces « gangs de filles » lorsqu’elle s’apprête à déménager à Paris, il y a huit ans. Elle travaille alors en tant que modèle de photos de nu. À l’époque, elle discute avec une fille sur un site de rencontres. Elle lui envoie des portraits d’elle nue. Quelques jours plus tard, une inconnue la contacte sur Facebook en l’avertissant : l’une de ses photos a été publiée sur le réseau par une fille assez en vue dans le milieu lesbien à Paris, accompagnée de commentaires moqueurs. Arrivée à la capitale, Lisa est la cible de propos humiliants qu’elle entend en soirée.

Un geste de haine dicté par la jalousie : la personne qui a publié les photos avait des vues, à ce moment-là, sur celle avec qui Lisa conversait sur le site de rencontres. Après un dialogue apaisé, les images ont pu être retirées et la responsable s’est excusée. Il n’empêche que ce scénario malheureux, à la Gossip Girl, où la reine de la bande est toujours prête aux pires coups pour tenir son rang ou assouvir ses désirs, laisse des séquelles. Lisa, qui a fait son chemin de reconstruction toute seule et qui a fini par pardonner, décrit avec douleur les complexes que cette expérience a générés.

Sororité à l’envers

Parmi toutes, l’histoire la plus édifiante en ce sens est celle de Pauline*, dont l’ampleur et les dynamiques rappellent beaucoup le vécu de Louise de Ville. Pauline, DJ et productrice, faisait partie d’un collectif s’identifiant comme queer, composé en majorité de femmes, et au sein duquel, rapidement, des épisodes de viol et de violences se produisent.

Pauline entretient une relation avec l’une de ses collègues, une relation toxique dont elle dénonce aujourd’hui les abus psychologiques et physiques. À l’époque où je croise Pauline, elle n’arrive pas à s’en sortir, tant les liens de la dépendance sont forts, et le manque de soutien de l’entourage au sein même du collectif est flagrant. Elle perd 13 kilos en un an, elle est dans un état de détresse tel que plusieurs fois il faudra la secourir in extremis. Alors qu’enfin, après presque un an, Pauline s’éloigne de cette relation, les sévices continuent. Dans le collectif, l’inaction est totale, alors que très manifestement, Pauline n’est pas juste en train de vivre une rupture difficile, mais bel et bien de sombrer dans des troubles psychiques. La situation est aggravée par un énième épisode de forcing de la part de l’une des membres.

Les conditions physiques et mentales de Pauline sont inquiétantes, tous.tes ses autres ami.e.s s’en rendent compte. Plongée dans une dépression, elle parvient quand même à dénoncer les faits. La réaction du groupe est tout de suite de rejeter son témoignage, et de la considérer comme une « hystérique ». L’histoire est étouffée par peur des représailles publiques, sa parole est discréditée. « Si tout le monde a un problème avec toi, c’est que c’est toi le problème » s’entend-elle dire. Toute une panoplie de propos déplacés à ne pas dire à une victime de violences : « Si tu te retrouves dans ces situations, c’est que tu le cherches. » « Tu dramatises tout, t’es une drama queen. » « Ce n’est qu’une histoire de couple. » « Tu as mal digéré ta rupture. »

Captures d’écran, messages, preuves à l’appui, Pauline parvient à alerter son entourage en dehors du collectif, à sortir de la culpabilité que le groupe voudrait lui faire ressentir afin de l’intimider et la forcer au silence : « Tu vas gâcher tout ce qu’on a construit. » « Au moins si tu dénonces, merci de ne pas dire mon nom, je ne t’ai rien fait. » « Heureusement que ces histoires ne sont pas encore trop sorties du groupe, on a une bonne réputation, il faut la garder. » « Ton ex est importante pour notre réputation. », le tout accompagné des canoniques « tu es folle », « tu essayes de nous détruire », « tu en fais des caisses ».

Malgré une tentative de médiation, Pauline quitte le collectif. Seulement un autre membre la suivra. Les autres restent silencieux.ses ou clairement déterminé.e.s à « préserver leur carrière » au sein d’un projet perçu comme prometteur. Les autres poursuivent une politique de décrédibilisation au sein de la sphère affective et professionnelle de Pauline. Une sorte de sororité à l’envers se met en place entre celles qui sont pointées du doigt pour des agressions, déterminées à ne pas entamer le processus tant attendu de réparations.

D’après Pauline, plus que les abus physiques, c’est l’effet de bande, la violence verbale, les retournements de vestes, qui la marquent durablement.

Répondre à une victime “désolé.e je n’étais pas là, je ne peux pas prendre parti” est ridicule. Bien sûr que nous ne sommes pas dans le lit de chaque victime, bien sûr que nous ne sommes pas là quand elle se fait brutaliser. Il faut toujours croire en ces récits.

Rag

« Personne n’invente ce genre d’histoires, et puis les conséquences se voient souvent sur la psyché et sur le corps de la personne qui dénonce. Pour ma part, professionnellement, je me dois de prendre parti ou du moins d’essayer de faire les choses bien » ajoute Rag.

Pauline interprète son expérience de la sorte : « Je pense que dans ces situations chacun.e veut sauver sa peau. C’est animal. Personne ne veut se retrouver exclu.e du groupe. Ce mécanisme d’omerta évite aux concerné.e.s de se poser des questions pourtant nécessaires, dictées par de la simple logique ou de l’empathie : pourquoi mon amie a l’air si mal ? Quelles responsabilités j’ai face aux violences qui l’accablent ? Pourquoi sa personnalité semble être à ce point troublée ? Pourquoi son corps est marqué, pourquoi elle a l’air malade ? »

Pointer du doigt la supposée folie de la personne qui dénonce, lui attribuer une personnalité excentrique, permet à l’entourage très proche de se dédouaner. De se créer une mythologie autour d’une vérité insupportable.

Pauline

Et elle poursuit :

Dans ces moments-là, tu es en mode survie. Il faut arrêter de se poser des questions. Ceux et celles qui ne te croient pas, il faut juste s’en éloigner.

Pauline

Marie décrit, tout comme Louise avant elle, les effets identifiables et visibles d’une situation de mobbing (harcèlement moral, ndlr).

Sur le plan psychique, la personne plonge dans un désordre de la personnalité de plus en plus grave et prononcé au fur et à mesure que les violences augmentent. Les crises d’angoisse sont quotidiennes, l’appel à l’aide est désespéré. Progressivement, au fur et à mesure que les processus de culpabilisation mis en place par l’entourage toxique s’intensifient, on est tenté.e d’en finir avec ce monde. Diarrhée, vomissements, tremblements, phobies en tous genres, contractions musculaires, troubles du sommeil, tout l’équilibre physique est bouleversé, dans un processus de destruction lent et inexorable. La déchéance est longue et risque bien d’éloigner l’entourage qui aura tendance à qualifier le comportement de la victime en détresse de « toxique » au lieu de regarder celui de la personne qui est pointée du doigt pour violences et tortures psychologiques.

« Je ne comprends pas comment on a pu remettre en question ma parole alors qu’on pouvait lire sur mon visage et mon corps les marques de ces violences et de ces souffrances » regrette Pauline.

Louise dépeint une situation similaire : « Personne n’a envie de se mouiller dans ces cas-là. Ce serait perdre des ami.e.s, mettre en danger sa permanence dans le groupe. Alors que mon histoire était plus ou moins notoire, les gens continuaient à se faire prendre en photo, à sortir avec, à fréquenter mon ex. J’ai compris ce que c’était la culture du silence. Mon bourreau me faisait passer pour une folle, un grand classique. » N’ayant pas pu elle-même porter plainte, Louise a soutenu ardemment les victimes suivantes de son ex dans leurs démarches légales.

Victoria raconte :

J’ai mis du temps à atterrir et mesurer la gravité des faits. J’ai pleuré des mois. Je suis allée dans des associations pour parler, pour comprendre. Un sentiment d’injustice me gagnait. Je me suis rendue dans une permanence juridique. “Il y a tous les éléments pour porter plainte” m’avait dit la juriste, les yeux écarquillés.

Victoria

« Je me suis éloignée de ce milieu [lesbien et queer] parce qu’il y a trop de paraître et de gens névrosés » poursuit-elle. Quand je lui demande si elle pense que la sororité peut encore avoir des beaux jours devant elle : « Est-ce que c’est la nouvelle “solidarité féminine” ? Je ne crois en rien de tout ça. Je ne croirais pas non plus à la fraternité si j’étais un homme. »

Drama-gouine : humour ou minimisation ?

Julie, la réalisatrice, me mène sur une autre piste, inexplorée, mais confirmée par d’autres victimes de violences, qui expliquerait en partie l’absence de sororité dans le milieu lesbien. Il s’agit de deux notions connues de n’importe quelle fille ayant traîné un peu dans tout cercle lesbien : le ragot et la promiscuité.

Le ragot est une violence car notre intimité est exposée au grand jour, car elle devient presque ridicule et drôle. Nos drames personnels sont réinterprétés et racontés à la sauce d’un « drama-gouine ».

Alors qu’ils restent des traumatismes personnels profonds. La dimension du gossip aide à minimiser les faits, à « hystériser » la fille qui dénonce les violences, à la reléguer au rang de « celle qui en fait trop ». Au rôle de « dramaqueen ».

Julie invite alors à faire attention à qui on écoute et à prendre au sérieux les victimes de violences. Ne pas s’arrêter à la première version d’une histoire. Traiter de « dramaqueen » une fille qui est visiblement en dépression, qui en arrive loin dans ses troubles, c’est décroître la gravité d’une situation insoutenable.

Les violences psychologiques s’expriment aussi par le manque de limites dans les rencontres amoureuses. Autrement dit, par le phénomène amicalement connu sous le nom de « consangouinité » (contraction de consanguinité et de gouine). Fréquenter l’ex d’une amie, l’amie d’une ex, et ainsi de suite…

Sur ce point, Rag précise néanmoins : « Certes, la consanguinité lesbienne fait souffrir et elle fait passer des situations ambigües pour des actions légitimes et sans conséquences. Cependant, si nous n’étions pas dans un microcosme et que nous pouvions exprimer notre sexualité au grand jour sans besoin de nous “cacher”, on aurait aussi plus de choix. »

Le fait de sortir toujours entre les mêmes filles est la conséquence d’une marginalisation : si on la brisait, on aurait moins de ces problèmes de promiscuité douloureuse.

Rag

L’effet micro-communauté nous expose, pourtant, à des situations psychologiques insoutenables, rarement considérées comme des potentiels traumas, alors que leur « normalité » n’est pas un acquis. C’est ce que relève Julie, son témoignage faisant écho à celui de Pauline, de Lucie, mais aussi à certaines considérations faites au cours des entretiens avec Barbi(e)turix, Alice Pfeiffer et Sarah Jean-Jacques : « Ta meilleure amie qui couche avec ton ex, ton ex qui infiltre ton groupe de potes, tes ex qui sortent ensemble… Tout est brouillé, ce qui nous expose à des situations loin d’être saines. On devrait tout accepter sous prétexte que la “consangouinité” est un phénomène naturel… Ben il ne l’est pas. »

Il y a des limites à se poser pour ne pas pousser les gens au burn-out. Les dynamiques de groupe, de meute, doivent s’arrêter là où l’une de nous se sent menacée dans sa psyché. Là où commence la sororité.

Julie

« Ce genre de choses peuvent détruire la dignité individuelle. Parfois le fait d’imposer une situation mal vécue par l’une comme si c’était une évidence peut déraper dans la violence psychique. »

Une dernière question cruciale se pose alors : dans un microcosme où les informations, malheureusement ou pas, circulent vite, dans un milieu où il arrive que l’on travaille ensemble, notamment dans le domaine de la nuit, comment se comporter face aux personnalités problématiques, qui n’ont pas, pour des raisons diverses, été confrontées à la justice ?

Se taire, c’est cautionner

Vikken, DJ et producteur, militant queer et féministe, apporte dans un premier temps des nuances : « Quand on est artiste et queer, on est fragile. On est précaire. On a besoin de sécurité et d’avoir des rentrées fixes d’argent. On est en mode survie, il faut bien le comprendre. On est marginal.e de base, alors parfois prendre le parti d’une personne en difficulté signifie perdre une stabilité. Sortir d’un groupe qui nous rassure. C’est par ce prisme qu’il faut analyser certains comportements de lâcheté. »

Mais il ajoute : « Néanmoins, je ne crois pas en un monde régi par la peur. C’est épidermique chez moi : je ne peux pas travailler avec des personnes pas honnêtes, dans des conditions que je ne trouve pas clean. »

Je sais qu’on est déjà suffisamment vulnérables, mais il faut faire des choix qui nous correspondent intimement et sur le long terme.

Vikken

Il est clair sur ce point : se taire, c’est cautionner. Survoler, minimiser, oublier, c’est être complice. Il n’y a pas, pour lui, de nuances là-dessus, peu importent les motivations qui poussent à l’inaction. On a toujours le choix de collaborer ou de ne pas le faire. Selon lui, il est impératif de protéger l’espace queer, de ne pas utiliser le féminisme à tout va, de démasquer, comme le faisait aussi remarquer Louise de Ville, l’utilisation marketing du queer, le blanchiment des mœurs sous couvert de valeurs LGBTQIA+. « À cela s’ajoute le fait que nous sommes en 2020. » Il conclut :

Après #MeToo, ce n’est plus possible de faire comme si de rien n’était. On connaît maintenant ces dynamiques, on connaît les travers de la caution silencieuse. Le monde a changé, on ne peut plus se situer “au-dessus de tout ça”. Cette position n’existe plus !

Vikken

Le témoignage d’Alex* apporte d’autres réponses. « Cette année j’ai eu la chance d’intégrer un milieu professionnel très safe, politisé et inclusif. Une de mes supérieures, lesbienne, se sentait également à l’aise dans cette équipe, tellement à l’aise qu’elle se permettait régulièrement des remarques ou des comportements sexistes » raconte-t-il. « Ça pouvait aller de “elle est bonne, j’aurais bien voulu me la taper” en parlant d’une amie commune à “waaah regarde les boobs de la meuf dehors !” lorsqu’une passante avait le malheur de se baisser dans son champ de vision, en passant par des “elle est pas baisable” à foison concernant des femmes avec qui nous étions amené.e.s à travailler. » Alex, seule autre personne homosexuel.le de l’équipe, estime que ces affirmations lui étaient destinées, dans une vaine tentative de créer un effet « bromance ».

« Je m’en veux de ne pas avoir dès le début exprimé clairement mon malaise devant ce comportement. Ce type de complicité avec un.e subordonné.e biaise le rapport professionnel, et pourrit le rapport humain » dit-il, en décrivant sa peur initiale de prendre la parole, se sentant confiné à un silence réprobateur. Néanmoins, Alex arrive finalement à rompre le silence et à signaler à sa supérieure que son attitude n’est pas acceptable. Si Alex, jeune et en apprentissage, a su briser un silence sans se laisser intimider par la hiérarchie et a pu en partie assainir l’ambiance au bureau, c’est que le courage est possible et qu’il porte ses fruits.

D’après Lubna de Barbi(e)turix, « les orgas de soirées, les festivals sont de plus en plus interpellés par la communauté lorsque le contrat d’inclusivité et/ou de sécurité n’est pas respecté. Mais lorsqu’il s’agit de dénoncer des individus on se retrouve dans l’impasse. Premièrement parce qu’on baigne dans la culture du viol et que cette culture nous apprend à toujours douter de la parole des victimes. Deuxièmement parce qu’on a tellement intériorisé la violence comme une dynamique masculine qu’on la minimise lorsqu’elle provient d’une femme. Ce n’est peut-être pas être si grave puisque ça vient d’une femme. »

Rag se rappelle qu’à l’époque, quand Louise avait dénoncé les comportements de son ex, elle s’était mise beaucoup de monde à dos. Une partie du milieu parisien l’avait dénigrée et cela s’était retourné contre elle. Et pourtant, Louise raconte à son tour comment Rag et l’équipe de Barbi(e)turix ont fait preuve de solidarité et l’ont soutenue. Elles ont pris le parti de ne pas accepter cette personne nuisible à leurs soirées.

Ce qui prouve encore une fois que travailler avec des personnes safe est possible et que les organisateur.rice.s de soirées queer, tout comme les autres professionnel.le.s évoluant dans cette sphère, ont un rôle à jouer dans le choix de leur programmation, de leur direction artistique, du soutien qu’iels décident d’accorder.

Pourtant, encore régulièrement, tout se passe comme si, afin de préserver le statu quo, on préférait un.e agresseur.se sympa à une victime qui parle fort.

Selon Alice Pfeiffer, dans les groupes des LGBTQIA+, l’oppression s’est déplacée et il faut faire attention à ce que cela ne crée pas un « haut du panier » au sein de la communauté. Alors que les filles semblent être plus dures entre elles que ce que l’on pourrait s’imaginer, et que néanmoins la sororité est le maître-mot des années post-#MeToo, le microcosme censé nous protéger ne doit pas se forger à l’image du grand cosmos duquel il voulait se protéger à l’origine. Dans son livre Je ne suis pas parisienne, elle décortique le personnage de la lesbienne parisienne. Ce personnage rentré dans les mœurs grâce à des stars comme Chris et qui a véhiculé une image « acceptable » voire branchée de la lesbianité.

Une femme blanche, qui vit en ville, qui a un look normativement rassurant, et qui risque bien de voler la vedette à ses sœurs moins privilégiées. Une fille qui se forge un réseau de potes à son image, qui tous.tes possèdent d’une manière ou d’une autre une forme de popularité dans le game.

La lesbienne de la capitale pourrait bien reproduire, si insérée dans le milieu glamour et pailleté des nuits queer, une clanicité pas très éloignée de l’effet frat boy (terme qui désigne le comportement de solidarité masculine au sein des confréries des campus anglo-saxons, ndlr). Rien d’autre, donc, que des mécanismes de pouvoir qui sont issus d’une course capitaliste assez folle, une quête de capital érotique.

Vers une mean girl theory ?

Notre chemin au sein de cet impensé de nos sociétés qu’est la violence entre femmes en arrive à une première conclusion. Il faudra sans doute accompagner cette enquête d’approfondissements et de la mise en place d’espaces de parole autour de cette thématique. Ensemble, nous devons alors réfléchir à un empowerment qui ne reproduirait pas les schémas de pouvoir patriarcaux, qui affronterait les privilèges de chacun.e avec honnêteté afin que jamais ne se (re)constitue une classe dirigeante féminine oppressante envers les autres femmes. Ces violences existent et ne doivent pas être abordées par le même prisme que les relations hétérosexuelles : elles ont leurs spécificités qui relèvent, dans plusieurs cas, d’un patriarcat blanc et bourgeois intégré. Et en milieu urbain, de relations de pouvoir, d’une envie de fame, de reconnaissance, de pouvoir économique et intellectuel.

Il nous faudra réfléchir à comment réparer les blessures et redonner confiance à celles qui ont subi ces situations. Les victimes, tout en évoluant dans un prétendu espace protégé, ont eu du mal à être prises au sérieux. Leurs propos, au lieu de rencontrer la bienveillance sororale, se sont noyés dans l’omerta, pilastre de toute société où le plus fort domine. Cette loi du silence impitoyable se reflète sur le milieu professionnel intra-queer, incapable parfois de prendre parti et de se responsabiliser en sanctionnant les injustices.

Alors il faut se poser la question : comment nous, les femmes, prenons le pouvoir ? Serions-nous à même de changer le monde, comme on aimerait le croire, ou protégerons-nous les privilèges acquis en écrasant nos propres sœurs ? Allons-nous allonger la liste des opprimé.e.s et des formes d’oppression existantes ?

Et si le plus grand défi des femmes était de vaincre le schéma compétitif dans lequel elles sont élevées ?

Sarah Jean-Jacques avance l’hypothèse que dans l’hétérotopie lesbienne, la culture de la mise en compétition entre filles est probablement accentuée. Dès l’enfance, les filles sont poussées à se faire la guerre afin de gagner les rares places que la société met à leur disposition. Il en va de soi que celles qui émergent sont souvent les plus « belles », normées, riches, scolarisées. La cruauté vue dans ces témoignages ne saurait s’expliquer sans une cause sociologique : les opprimées oppriment pour ne pas demeurer dans le grand lot des invisibles.

Ce qui nous permet d’esquisser une mean girl theory : dans le film Mean Girls (Lolita malgré moi), un clan de filles se réunit autour d’une leadeuse, Regina George (Rachel McAdams), que chacune admire et déteste en même temps. Lorsqu’une autre leadeuse potentielle arrive (Lindsay Lohan), l’ancien crew de Regina contribue à son assassinat social et psychologique pour qu’une nouvelle reine soit élue, après lui avoir fait subir toutes sortes de bizutages. Pourtant, à la fin du film, même si on jubile de voir Regina avoir « ce qu’elle méritait », ne voit-on pas aussi se répéter le même schéma de domination, simplement reproduit par une autre ?

Les dynamiques d’ego, de violence, de harcèlement, présentes dans ce film, qui n’est sans doute pas un chef-d’œuvre cinématographique mais un outil sociologique alternatif assez clairvoyant, nous exhortent à interroger la manière dont nous, les filles, envisageons la sororité et pourquoi, parfois, on tombe dans des zones grises.

Travailler sur cette enquête m’a confrontée à des questions profondes qu’il est bon de partager. Je me suis demandé si moi-même je n’avais pas favorisé certains mécanismes malsains, si moi-même je n’étais autre que la membre d’un girls club intolérant et clanique, où seule compte la popularité, les quinze minutes de gloire, le privilège de rentrer gratuitement dans les meilleures soirées de Paris. Je me suis demandé si mon travail idéologique avait un sens, tout simplement. Si on écrivait des tribunes pour gonfler nos ego ou par vocation. Si avant de vouloir changer les autres, on avait fait l’effort humble et immense de nous changer nous-mêmes. Si on avait aimé, défendu, admiré, avant Judith Butler, Virginie Despentes, Monique Wittig, nos amies proches.

J’ai mis du temps à me considérer comme une victime : ma blanchité, mon origine privilégiée, ma nationalité européenne, mon métier, mon statut social, mon niveau d’études, ont été en quelque sorte un bouclier pour moi. Mais il est un moment où les privilèges s’arrêtent car la violence produit sur nos âmes un effet universel : nous sommes nu.e.s, sans valeurs, nous cessons d’exister, nous basculons dans la folie. L’injustice et le silence tuent, au sens figuré, mais aussi au sens propre.

Moi-même j’ai su (par des captures d’écran ou simplement grâce aux avertissements d’allié.e.s précieux.ses) qu’alors que je m’attaquais à faire sortir ces faits de l’ombre, une détracteuse organisait des réunions avec certaines personnes de son réseau professionnel et du mien afin de me décrire comme une malade mentale et de décrédibiliser mon travail. Une autre approchait mes collègues avec des intentions ambiguës. Des médisances sur mon compte étaient partagées dans des conversations Facebook de groupe. Mon entourage n’a montré que peu de soutien au cours de cet épisode, voire il a continué d’éviter qu’un dialogue constructif se mette en place en coupant toute communication. Ce même entourage féminin qui s’empresse de tisser les louanges d’Adèle Haenel et qui s’insurge devant le César de Polanski. La sororité a tout de même existé, en dehors du cercle lesbien restreint. C’est en sortant dudit milieu, en sortant de Paris aussi, en cherchant des témoins autres, que finalement j’ai quitté la culpabilité. J’ai compris que ce que je voyais avait un sens, que ces comportements avaient déjà eu lieu dans d’autres villes, sur d’autres victimes. Les agresseur.se.s en effet laissent souvent derrière eux/elles des traces : quand les victimes se croisent, les faits convergent, la vérité saute aux yeux.

Après ce lourd cheminement, et conjointement au souhait de toutes celles qui ont ouvert la voie, aucune rancœur ne subsiste.

Même si ce milieu queer est bien plus sombre que celui qui brille la nuit sous les paillettes de la fête, nous ne devons pas céder à la facilité de la fracture interne, à la tentation de traîner les responsables dans la boue.

Nous devons, nous qui avons le bénéfice de pouvoir le faire, prendre au sérieux notre travail et les responsabilités qui vont avec, et créer un espace de dialogue. Et peut-être de pardon.

Ce papier s’adresse à vous, les proches. Il n’est pas une suite d’accusations mais une série de témoignages qui devraient vous faire ouvrir les yeux sur les personnes qui souffrent près de vous et celles qui parfois se trompent, à qui peut-être on n’ose pas s’opposer. L’amour queer doit se bâtir sur l’émancipation des individus, la liberté, le respect que le monde si souvent nous a niés. Nous pouvons apprendre à aimer sans dominer. Entre une injustice et une victime il y a toujours une zone grise dans laquelle chacun.e est libre de se positionner : qu’elle soit celle de la sororité. Des excuses et des réparations.

*Certains noms ont été modifiés.

Vous découvrez avec beaucoup de précaution, et de courage, que les femmes sont des hommes comme les autres.

Je sais c’est une phrase énervante.

Le fait d’être tyrannisées depuis des millénaires ne rend pas forcément les femmes indemnes de possibles tyrannies.

Le fait que qui que ce soit tyrannisé par un dominant quelconque, pour quoi que ce soit, genre, classe, couleurs de peau, (pardon, mais il n’y a pas de race), religion, tout est bon, ne rend pas ce qui que ce soit moins tyrannique lorsqu’il se saisit du pouvoir, surtout que la plupart du temps qui que ce soit est obligé d’utiliser les armes du tyran pour le vaincre, et soudain se retrouve tyran lui-même. Autrement dit ce n’est pas parce qu’on est femme qu’on est pure de toute violence. Ça parait une banalité, mais c’est ainsi que toutes les révolutions ont jusqu’ici non seulement échouées mais engendrées l’inverse exact de ce à quoi elles prétendaient. S’il vous plait ne tombez pas dans ce trou sans fond, sans fin. Et votre stupéfaction de découvrir la cruauté féminine comme un possible me fait craindre le pire. Bon, je suis un vieux mâle blanc hétéro, mais moi aussi j’ai subi, et compris très tôt que je subissais, les lois masculines. Ne simplifiez pas tout s’il vous plait, s’il vous plait. Ne faites pas comme les mecs quoi

Merci pour cet article courageux, la fin notamment est magistrale.

Les rapports de pouvoir que vous décrivez, avec les mécanismes classiques d’emprise, de suivisme, de distinction, etc. s’observent en fait dans tous les « milieux », et c’est peut-être même cela qui définit un peu la notion de milieu. Cela nous apparaît juste particulièrement dingue quand ça concerne les milieux qui précisément luttent contre les rapports de pouvoir.

En tous cas, gardons à l’esprit qu’il n’y a pas de culpa particulière au milieu lesbien parisien : on observe hélas les mêmes processus dans les autres milieux radicaux/marginaux, comme ce fut le cas dans les avant-gardes artistiques et littéraires, mais aussi politiques, les milieux libertaires, ou encore vegan, anti-nucléaires, etc. Cette violence interne nous paraît plus folle dans ces milieux, car contradictoire avec les énoncés, mais j’ai l’optimisme de croire qu’elle est sans doute pire encore dans les milieux d’emblée autoritaires (certains sports, etc.), et vous êtes la preuve vivifiante d’une forme de lucidité et de capacité critiques qui décapsule cette boîte noire affective.

Toute personne émotionnellement expérimentée (souvent car elle en a fait les frais) détecte aisément les mêmes mécanismes de dominance, et les traits psychiques induits, dans n’importe quels milieux. L’enjeu est donc (pour tous les milieux) que ces personnes « lucides », certaines choses leur apparaissant évidentes, quand d’autres ne voient pas trop le pb, osent sonner l’alerte dès que leurs capteurs tiltent et que les suivistes cessent de leur reprocher de « voir le mal(e) partout », de gâcher l’ambiance en parlant de pbs psy. Bref, accepter un certain rapport à la « vérité », contre l’auto-illusion collective. De toute façon, nous remarquons souvent que le temps finit par opérer son travail de révélation. Et les sonneureuses d’alertes sont souvent confortées avec les années.

Sans chercher à les dé-culpabiliser, les « bourreaux » [peut-être qu’on peut garder au masculin les mots qui désignent des comportements dominants, même s’il s’agit de femmes ?], les bourreaux donc, n’agissent pas forcément en pleine conscience, et leur chefferie dépend totalement (et souvent cruellement quand cela s’effondre) du suivisme chez tous les autres, d’une triste forme de « désir de mal ».

Heureusement, je pense que jamais les choses n’ont pu se dire aussi clairement qu’aujourd’hui : des articles comme le vôtre n’avaient pas de place dans les avant-gardes radicales des années 50-60. On a donc avancé, et on va continuer !

(J’essaie d’analyser, entre autre, l’effondrement en cours du patriarcat dans des chroniques radio, disponibles ici :

https://www.youtube.com/channel/UCSKktg2Vbnn_sF9h2n1qKFg/videos )

Merci pour vos articles, à bientôt peut-être pour d’autres retours, et belle continuation à vous.

Rehan

Encore un chouette article qui donne à réfléchir… Merci les filles. Je pense qu’au delà du patriarcat, dont il ne faut pas négliger les influences, il y a la notion de pouvoir qui est aussi à creuser. Le pouvoir fait décabler bon nombre d’entre nous et nous amène à nier l’existence de l’autre en le modelant et l’écrasant comme bon nous semble. Bref vive l’anarchie ou l’organisation sans le pouvoir. La bise du pays basque, pottak euskal herritik eta hola segi! Continuez comme ca!

Mais que vient faire le patriarcat là dedans !

Et si nous assumons un minimum nos conneries sans rejeter la faute sur les autres !