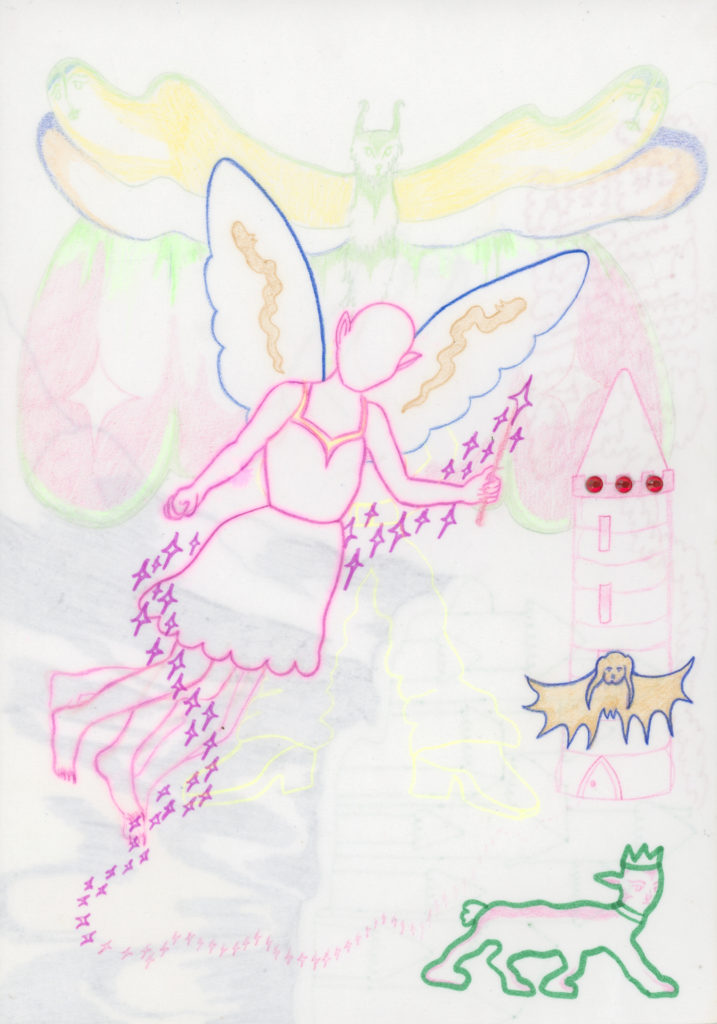

Au fil de ses chansons, Sara Fuego nous emmène dans un univers 2.0, aux teintes douces et scintillantes, peuplé de créatures féériques. À l’affiche du festival Manifesto XXI x La Zone à Voiture 14 (Marseille), l’artiste nous dévoile son monde onirique.

Festival Manifesto XXI x La Zone @ Voiture 14 du 1 au 3 novembre

Manifesto XXI – Tu es aussi plasticienne. Quel est le lien entre ta musique et tes dessins, céramiques ?

Sara Fuego – C’est le fait de créer des récits. J’invente des lieux à habiter, comme des symboles, que l’on retrouve un peu partout dans ma musique et mes dessins. Ce sont des moyens d’envisager d’autres mondes, je me dis : « Il y a une créature belle et transparente comme de l’eau qui danse devant moi, je la vois, alors je la dessine et je la chante. » C’est un peu comme dans Fantasia de Walt Disney, les dessins s’animent avec la musique.

Ton univers oscille entre ultra-digital et néo-médiéval, tes dessins sont peuplés d’elfes et de centaures, avec une grande part de rêve. Ça vient d’où ?

C’est un monde qui me plaît depuis mon enfance. Mon père aime les châteaux français, et ma mère est paraguayenne. J’ai voyagé à plusieurs reprises au Paraguay, et j’ai passé beaucoup de temps à m’extasier devant les chevaux qui galopent, ou les taureaux qui dorment au milieu des prés. Là-bas, les lieux sont mystérieux, il y a des cow-boys et leurs enfants nourrissent les agneaux. Mon grand père Silvio montait le son de la radio, et on écoutait des chants traditionnels, de la harpe ou des chansons de Mercedes Sosa. Mon oncle Jorge, lui, écrivait beaucoup, surtout de la poésie.

Je reviens donc souvent à cet univers, c’est comme une part d’exotisme, une fenêtre vers un ailleurs. C’est à mi-chemin entre le souvenir et le songe, des choses dont j’ai rêvé, des paysages.

Mes récits sont comme des métaphores, de tout petits phénomènes. Par exemple, une fille qui dit qu’elle ne peut pas se passer de son téléphone, ou que son mec lui manque. Mes personnages sont comme des émotions, et ils sont armés, ils portent des vêtements près du corps. Ils n’ont pas peur du regard des autres : ce sont des projections mentales de confiance. En fait, je les imagine comme des esprits de la nature ultra-connectés. Pour moi, il y a un lien entre ce rapport de naissance dans la terre et quelque chose de digital. J’aime les histoires d’amour virtuelles et les forêts.

Il y a aussi dimension naïve dans ton travail, avec du feutre, de la pâte à sel… Tu aimerais transformer notre réalité ?

Non, je fais juste comme ça me plaît. On m’a déjà fait la remarque dans mes études [aux Beaux-Arts de Brest, ndlr], « fais attention à ne pas t’enfermer dans ton monde » ou « c’est étrange toutes ces sculptures en pâte brisée ». Mais c’est juste que ça me touche. Et ça me fait rire, parce que j’ai l’impression de me moquer de l’art contemporain lisse et blanc. La pâte à sel, c’est une matière qui me donne à réfléchir. C’est du sel, du blé, de l’eau : ça fait partie des éléments. C’est comme la terre, le pain… J’aime l’eau et son pouvoir d’imagination, c’est un élément fondamental. À ce propos, le travail du philosophe Gaston Bachelard m’intéresse particulièrement.

Tu parles beaucoup de rêve, d’évasion : tes chansons sont une façon de t’échapper ?

Je dirai plutôt que c’est comme une introspection. J’embellis le regard que je porte sur le monde, c’est un peu mystérieux. Je vois des femmes puissantes, des hommes-chevaux, de l’amour. Je vis très bien avec la pluralité des mondes qui m’entourent, je les habite tous volontiers. J’aime bien quand les récits m’échappent. Quand un paysage me touche, c’est que je l’ai déjà croisé dans mes rêves. Je suis dans la fiction, j’aime les contes, ou les paysages comme les cheminées de fée de Cappadoce, en Turquie. Les histoires sont là, elles sont palpables.

Qu’est-ce que t’apporte la musique que tu crées ?

La musique, les clips, amènent une autre perception du réel. C’est une énergie maximum, en un temps minimum. Il y a des forces imageantes, qui influent sur les mots, et il y a des temporalités artificielles. C’est mon sport.

Tu joues depuis toujours ? Comment ça a commencé ?

Plus ou moins depuis l’école primaire. Je prenais des cours de hip hop et je participais aux spectacles de l’école comme ça. J’étais inscrite à la chorale, et je faisais de la guitare folk au collège. Je m’étais acheté un kazoo parce que j’adorais Brian Jones, j’avais même demandé à mon prof de musique si je pouvais faire un solo avec, pour le concert de fin d’année. Il avait dit oui, j’étais super contente. Je postais sur YouTube des reprises de chansons, genre Katy Perry. J’écoutais beaucoup de musique dans ma chambre, Sonic Youth, Cocteau Twins, Jeanette, Vashti Bunyan, Stereolab, Anna Domino… ‘In the land of my dream’, c’était la chanson que j’écoutais dans le bus. Je phasais déjà comme ça. Je tenais des journaux intimes, j’écrivais des paroles… Puis un jour, j’ai demandé à mes parents de m’offrir un synthé pour Noël. Avec des copines, on passait des journées entières à faire de la musique après le lycée.

Tes chansons, tes clips, tes dates : tu produis tout, toute seule ?

Je fais mes chansons et mes clips, on peut dire que je m’auto-produis, et je n’ai jamais réellement demandé à quelqu’un de m’aider. Quand je vivais à Brest, j’avais vraiment envie de faire de la musique. Avec des copains, on a enregistré des chansons, et c’est parti de là. On se réunissait le soir, on avait mis en place une radio fictive. On s’inventait des noms de groupe, on jouait comme ça et d’un coup, ça ressemblait à de la musique expérimentale, désordonnée, et parfois on faisait des trucs r’n’b. On a commencé avec pas grand-chose, une loop et un petit synthé. On a monté un réseau de sons, on ne faisait que ça, c’était n’importe quoi !

Après ça, TG Gondard m’a proposé de sortir une cassette sur son label Midi Fish à Bruxelles. Là, j’ai commencé à faire des concerts, mais je n’aimais pas trop ça, j’étais super timide – d’ailleurs c’est toujours le cas. Mais je me dis juste : ok, c’est cool, je peux faire ce que je veux avec ma musique.

Tu trouves ça facile d’être une jeune artiste ?

Je ne me suis pas encore vraiment confrontée à cette question. Jusqu’à présent, j’avais surtout un rapport digital avec mes travaux. Je les disperse sur le net, d’ailleurs j’aime beaucoup le travail de Seth Price, autour de la dispersion et de la réutilisation des œuvres.

Tu viens d’arriver à Marseille, pourquoi as-tu choisi cette ville ?

Parce qu’ici, les gens brillent. Ils sont parés de strass et de diamants, et le soleil se reflète dessus. L’air est marin, j’aime le thym… Je ressens de nouvelles énergies.