Spoiler alert : il est fortement conseillé d’avoir vu Phantom Thread avant de lire cet article, qui est une analyse du film d’un point de vue politique et non une critique de sa qualité cinématographique.

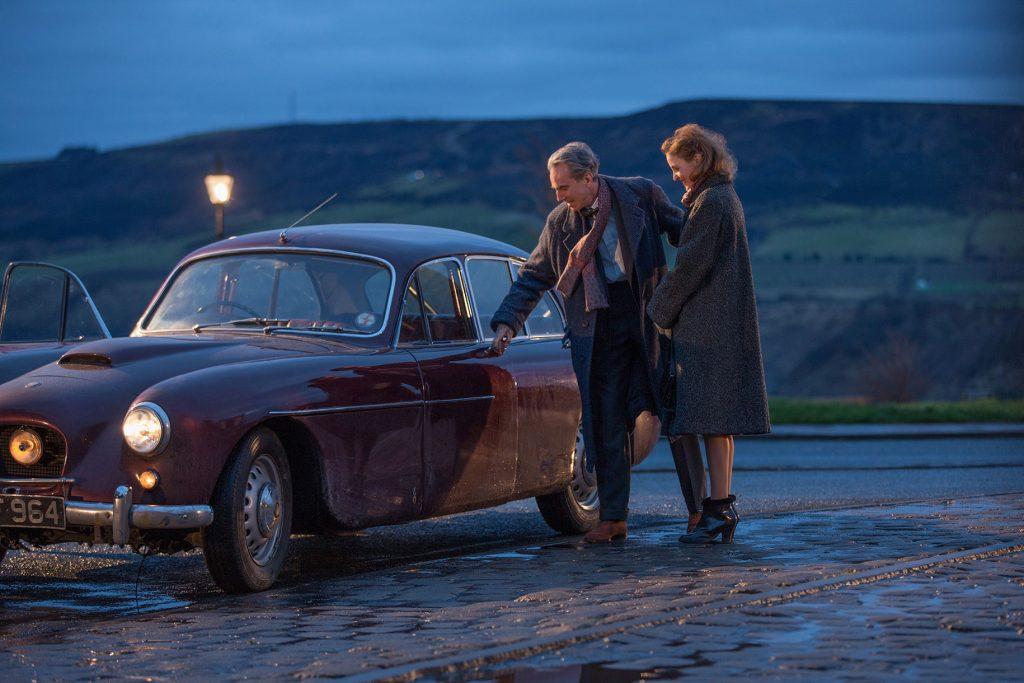

Nominé à multiples reprises aux Oscars 2018, Phantom Thread est l’un des films les plus attendus de ce début d’année – notamment car il signe l’ultime retour de l’adulé Daniel Day-Lewis sur les écrans, six ans après la sortie de son dernier film, Lincoln. Le réalisateur Paul Thomas Anderson nous y conte l’histoire d’amour ombrageuse et destructrice entre Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis), un couturier talentueux et sociopathe, et la jeune immigrée d’Europe centrale Alma (Vicky Krieps) dans un décor londonien des années 50. Toute l’œuvre se décline en un éventail de nuances sombres et énigmatiques, à la fois sublime dans l’image et porté par l’interprétation impressionnante de ses deux protagonistes. Mais il amène également à se questionner sur le rapport de son personnage principal aux (nombreuses) femmes qui l’entourent et à la vision plus politique qui en découle.

Reynolds Woodcock, cet être supérieur

Hormis Reynolds, Phantom Thread ne montre que peu d’hommes à la caméra, et pour cause : ayant dédié son existence à la conception de robes de haute couture, le personnage principal a choisi, dans sa profession comme dans sa vie privée, de ne s’entourer que de représentantes de la gente féminine. Sa sœur, l’implacable Cyril (Lesley Manville), qui gère la maison Woodcock d’une poigne de fer et régente les moindres aspects de sa vie privée. Alma, dont il fait sa maîtresse et muse et qui finit également par s’immiscer de manière conséquente dans son quotidien. Sa mère décédée, qui vient régulièrement hanter ses pensées et ses paroles. Pour finir, en arrière-plan, un cortège d’anciennes maîtresses, de clientes régulières et autres princesses fortunées venues requérir ses talents.

Tout cet entourage contribue à faire de son quotidien un espace agréable et millimétré au sein duquel il lui est possible de se consacrer à son talent de couturier sans distraction. Car en bon génie mégalomane et charismatique, Reynolds n’admet aucun dérangement allant à l’encontre de ses envies et pratiques quotidiennes. Gare donc à ceux (enfin, plutôt celles, le cas échéant) ayant la mauvaise idée de chambouler ses habitudes, le couturier n’hésitant pas à se montrer odieux. Alma ne tarde pas à en faire l’expérience, lorsqu’elle tente de le surprendre avec un dîner en tête à tête et ne récolte en retour qu’une pluie de reproches sur sa manière de cuisiner.

J’imagine que tu le sais, Alma, mais je préfère mes asperges avec de l’huile et du sel. Sachant cela, tu les as tout de même préparées avec du beurre. J’imagine qu’en certaines circonstances, je pourrais faire semblant d’apprécier. Mais là, tout de suite, j’admire ma propre galanterie pour accepter de les manger telles que tu les as préparées. J’ai autre chose à faire de mon temps. C’est MON temps !

De manière générale, Reynolds traite Alma et les femmes gravitant autour de lui avec dédain et mépris, comme si elles n’étaient que des objets au service de son art. Dans la mesure où il s’agit d’un personnage de fiction, s’agit-il réellement d’un problème ? La manière dont Paul Thomas Anderson, manifestement fasciné par Day-Lewis et celui qu’il interprète, explique et justifie les attitudes de son héros pousse à penser que oui. À l’image d’un Sherlock Holmes (Sherlock) ou d’un Sheldon Cooper (The Big Bang Theory) Reynolds appartient à une espèce de personnage très en vogue à l’écran de nos jours : celle du génie excentrique manifestant une sorte d’Asperger caricatural, et dont la supériorité dans un domaine donné justifie une attitude souvent exécrable et débordante d’ego.

S’il n’est pas clairement établi que le comportement de Reynolds est guidé par une forme d’autisme, beaucoup d’éléments le suggèrent fortement (difficultés sociales, comportement obsessionnel, aptitudes supérieures dans un domaine d’activité précis, incapacité à gérer l’intendance de sa propre maison). L’attitude toxique et dédaigneuse qu’il manifeste à l’égard de son entourage est donc pathologisée et, de fait, excusée. Pire encore : l’autisme suggéré de Reynolds, ou tout du moins son « originalité », laisse penser que son attitude relève d’un problème individuel. Le mépris intellectuel, et par extension de classes, est pourtant une réalité sociale et systémique, notamment dans un monde aussi fermé que celui de la haute couture. De plus, le génie manifeste de Reynolds contraint les autres personnages à tenir compte de ses moindres caprices : contrairement à Cyril, cantonnée à un rôle de gestionnaire, ou à ses jeunes muses, évincées aux premiers signes de lassitude, le talent du couturier est un élément irremplaçable et, de fait, indispensable à la bonne marche de la maison de couture.

Deux femmes pour un mâle

Phantom Thread instaure d’emblée une forme de rivalité entre le personnage de Cyril, sœur de Reynolds et dirigeante dans les faits de la maison Woodcock, et celui d’Alma, jeune immigrée fraîchement débarquée à la grande ville. En plus de gérer d’une poigne de fer l’entreprise familiale, Cyril régente la vie privée de son frère, allant jusqu’à s’immiscer dans ses relations sentimentales. Ses aptitudes en gestion pourraient en faire un personnage intéressant et fort, mais Paul Thomas Anderson préfère la cantonner au cliché de la vieille fille acariâtre entièrement dévouée à son frère – ses ambitions et comportements sont de fait systématiquement guidés par ceux… d’un homme.

La volonté que manifeste Alma de s’inscrire de manière durable dans la vie de Reynolds, ainsi que la ténacité inhabituelle dont fait preuve la jeune femme, conduisent inévitablement Cyril à adopter une posture désapprobatrice. Au lieu d’apprendre mutuellement à composer l’une avec l’autre, les deux femmes préfèrent s’écharper de manière indirecte pour décrocher le Graal, c’est-à-dire la première place dans le cœur et la vie de l’homme qui régit leur vie. Le film échoue lamentablement au test de Bechdel, puisque, cela va sans dire, Reynolds est le seul et unique sujet de conversation de ces dames. Ce catfight puéril atteint son paroxysme lorsque le couturier tombe malade et que Cyril et Alma redoublent d’efforts pour être celle qui se verra gratifiée de l’honneur de rester à son chevet. Lorsque le médecin quitte la maison en lançant un « Bonne nuit, madame Woodcock » à la cantonade, les deux femmes répondent toutes deux à l’unisson, chacune pensant que la réplique lui est adressée.

Alma, ou l’avènement de la perversion

Le personnage d’Alma mérite plus d’attention dans sa composition que celui de Cyril. Son statut dans le film fait écho au mythe de Pygmalion : elle est la possession de Reynolds et, du fait de son statut de muse, l’une de ses œuvres d’art. Cependant, sa personnalité tenace et véhémente lui permet d’accéder à une existence active que Reynolds n’avait pas anticipée.

Le spectateur découvre Alma au travers des yeux de Reynolds, alors qu’elle est serveuse dans un petit restaurant de la campagne anglaise (ah, le fameux male gaze…). Elle devient par la suite sa muse et décide, à l’image de Cyril, de lui consacrer entièrement son existence sans raison particulière.

Alma n’a pas d’histoire. Alma n’a pas d’amis. Elle n’a pas non plus de centres d’intérêts ou d’ambitions particuliers, hormis l’homme qu’elle aime. Ce défaut d’écriture est sûrement l’un des plus notoires de tout le film, au-delà même de la dimension sexiste qu’il véhicule – la prestation hors norme de Vicky Krieps, qui tient parfaitement la comparaison avec le monstre Day-Lewis, permet cependant de sauver le personnage et de susciter de l’attachement chez le spectateur.

Le manque d’intérêt accordé au background d’Alma contraste avec la progression et l’affirmation croissantes la caractérisant d’un bout à l’autre du film. Elle est de loin le personnage le plus amené à évoluer, à se remettre en question et, surtout, à s’adapter. Toujours pour satisfaire aux exigences de son bien-aimé, bien entendu – il ne manquerait plus qu’elle commence à prendre des décisions pour elle-même, ou pire, à avoir des PROJETS. Au début de Phantom Thread, Alma se plie totalement aux caprices divers et variés de Reynolds, se comportant en véritable petit soldat de la maison Woodcock. Ce comportement soumis est d’ailleurs à l’origine d’une des séquences les plus malaisantes du film du fait de sa grossophobie éclatante : Barbara Rose (Harriet Samson Harris), seule femme de tout le film à échapper aux critères de minceur canoniques, finit ivre morte à son propre mariage dans une robe conçue par Reynolds. Décidant qu’elle n’est pas digne de porter une pièce d’une telle valeur, Alma entreprend de la déshabiller lors de son sommeil pour rapporter le vêtement à son cher et tendre. Une scène cruelle, humiliante et sans aucun intérêt pour le déroulement de l’histoire.

Le rapport de domination entre Reynolds et Alma opère un glissement après le fameux épisode du repas-surprise (mais si, celui des asperges), au cours duquel la jeune femme, excédée, laisse enfin libre cours à ses sentiments.

Je ne sais pas ce que je fais ici. Je me tiens là, comme une idiote, à t’attendre ! […] A t’attendre, à attendre que tu te débarrasses de moi. Que tu me dises de partir. Alors dis-le moi. Que j’arrête de tourner en rond comme une putain d’abrutie. […] Toutes tes règles, tous tes murs, toutes tes portes, ton entourage, ton argent, et tous ces… vêtements ! Tout ! Tout ça est un jeu ! Rien n’est naturel, ou normal, ou… Tout est un jeu.

La relation entre les deux amants, bien qu’éminemment toxique, s’ajuste alors. Reynolds dépend davantage du bon vouloir d’Alma qu’au début du film, notamment parce que celle-ci entreprend de… l’empoisonner avec des champignons vénéneux afin de profiter de sa faiblesse, d’abord à son insu, puis avec son accord. La raison de ce revirement a de quoi laisser perplexe : le pouvoir féminin passerait-il nécessairement par un anéantissement de la puissance masculine ?

En définitive, Phantom Thread est beau et un grand moment de jeu. Phantom Thread est même souvent impressionnant de justesse et incroyablement bien foutu dans la dimension inquiétante qu’il distille. Le problème, c’est que Phantom Thread est également sexiste et Paul Thomas Anderson visiblement un peu trop en admiration devant la masculinité toxique de son héros. L’année commence décidément fort à Hollywood.