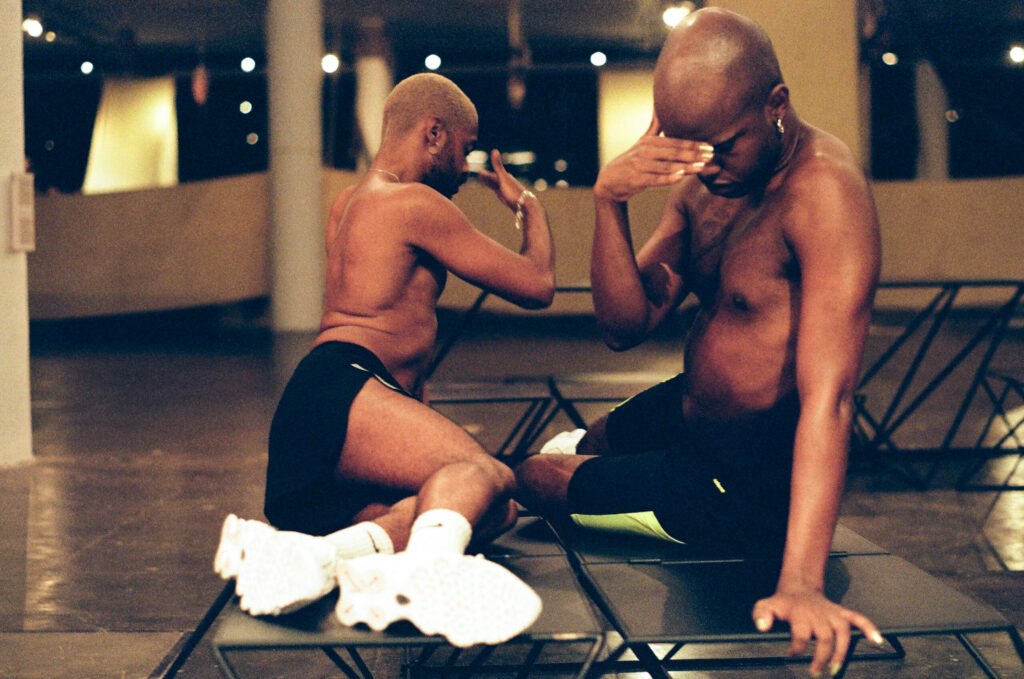

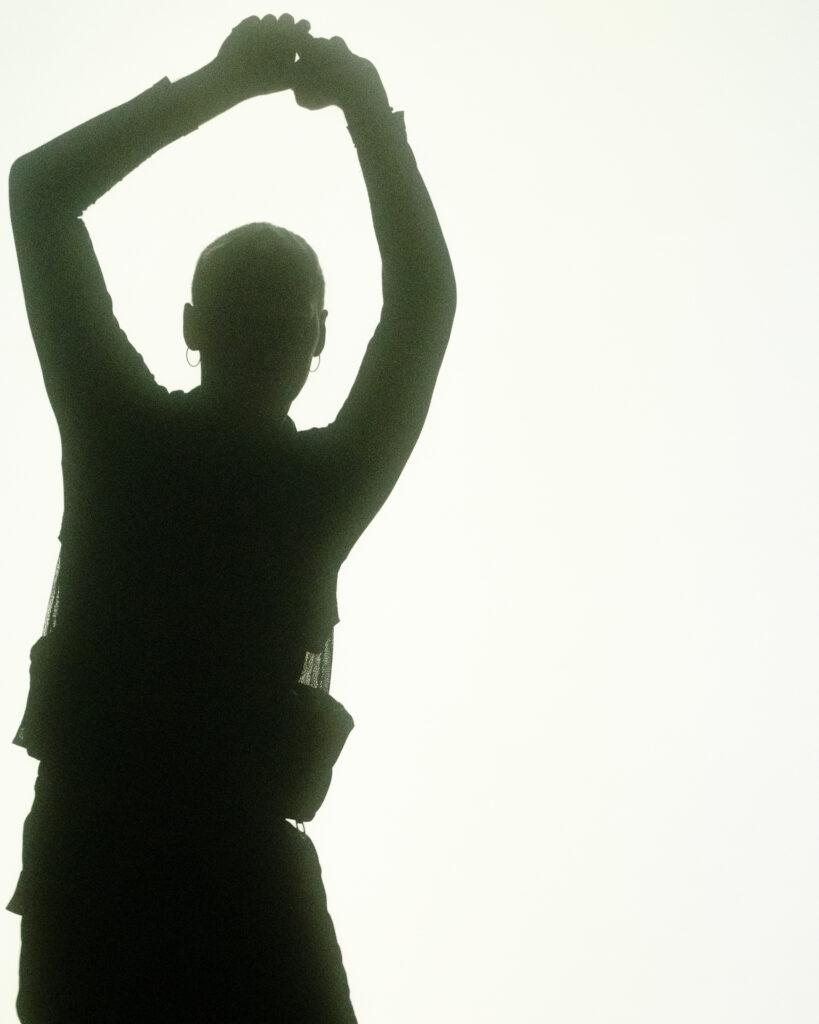

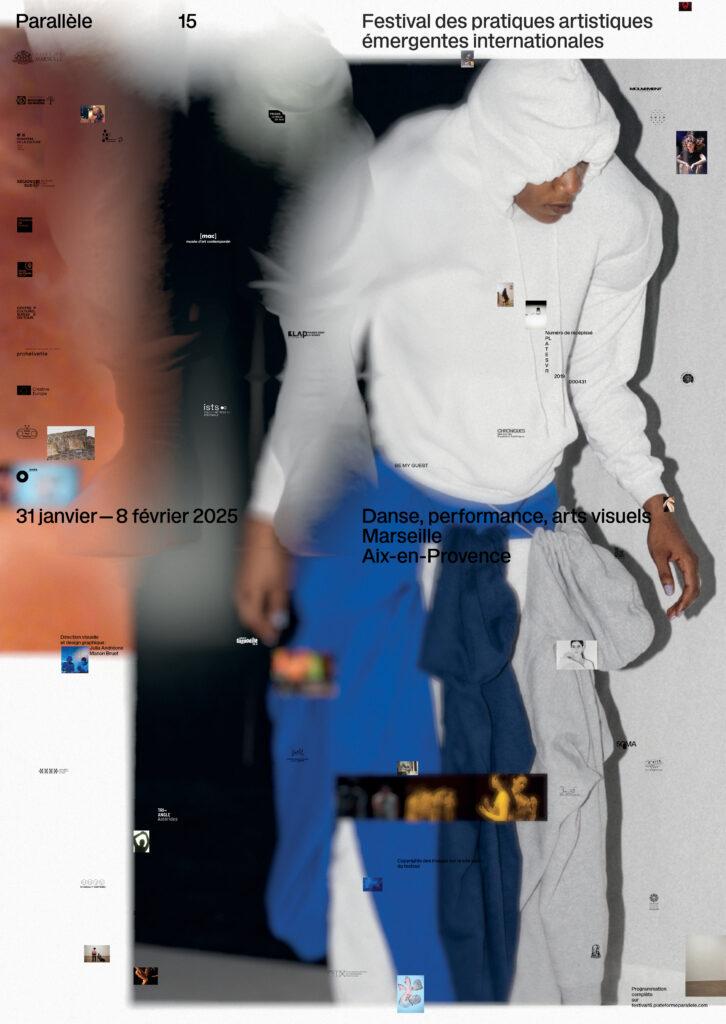

Pour sa 15e édition, le festival d’arts visuels et de performances Parallèle, événement symbolique du paysage marseillais, met à l’honneur « Notre part belle ». Comment la faire vivre, la chérir et la transmettre dans un contexte socio-historique qui met au ban les espoirs ? Cette année marque un tournant et s’accompagne de la nomination de trois jeunes curatrices qui, pour les douze prochains mois, amorcent un processus de passation avec la directrice actuelle et créatrice du festival, Lou Colombani.

La transmission et les alliances intergénérationnelles sont au cœur des réflexions du festival. La 15e sera la dernière édition menée par Lou Colombani. Néanmoins, grâce à un programme d’accompagnement à la direction des structures culturelles, Parallèle pense son évolution et la continuité de son héritage d’une façon inspirante, rarement pratiquée au sein des institutions. Trois futures directions ont été sélectionnées pour participer pendant un an à un cycle de professionnalisation qui aboutira dans la programmation de la prochaine édition. Nous avons donc rencontré Flora Fettah, Assia Ugobor et Lamia Zanna, ainsi que Lou Colombani, pour comprendre comment se déroule ce processus, avec tous les enjeux qu’il soulève en termes de déconstruction de l’institution.

Je pense qu’on peut incarner à plusieurs et que le problème dans les institutions, c’est souvent la sur-personnification individuelle. Lorsque l’organisation devient trop pyramidale, le culte de l’ego s’installe avec toutes ses possibles dérives. En trio, on peut incarner d’une façon encore plus concrète et puissante.

— Lou Colombani

Manifesto XXI – Pouvez-vous vous présenter chacune ?

Flora Fettah : Je suis curatrice, critique d’art et chercheuse indépendante dans le champ des arts visuels. Ma pratique part toujours du territoire sur lequel je vis et travaille, et je m’intéresse à la façon dont des discours et des pratiques alternatives aux récits dominants vont émerger, se structurer et entrer en relation. Les contre-récits traversent ma pratique. Je me pose la question de comment construire des moments propices au fait de se rassembler, d’échanger, de se renforcer mutuellement, avec des formats allant de la conférence à la projection, mais aussi avec des repas, des ateliers, des jeux de société… Après avoir travaillé dans les équipes curatoriales d’institutions, je suis devenue indépendante. Ma pratique s’articule aussi au sein de collectifs, comme Contemporaines, que j’ai co-géré pendant plusieurs années, Jeunes Critiques d’Art, Diamètraa ou encore Heartline.

Moi qui avais l’impression d’avoir trahi ma communauté en faisant de la médiation, je m’intéressais aux questions de réparation au sein des institutions et à la dette qu’elles ont d’avoir invisibilisé ou manipulé certaines personnes. Comment fait-on pour rester dans ces institutions et réparer avec et pour nos communautés ?

— Assia Ugobor

Lamia Zanna : Je trouve ça intéressant que tu te définisses par ta pratique, parce que moi c’est plutôt les intitulés de mes postes qui ont défini ce que je faisais à des moments T, dans des institutions et associations aux échelles économiques et visions variées. Après un parcours en droit, sciences politiques et politique culturelle, j’ai fait mon erasmus à Istanbul l’année où la ville était la capitale européenne de la culture. J’y ai assisté en tant que public et bénévole. J’ai réalisé que la production d’événements culturels était un métier qui pouvait me correspondre. J’ai ensuite orienté mon parcours en ce sens, et multiplié des expériences auprès de festivals comme Actoral et Dansem à Marseille, ou encore le FIDADOC à Agadir, mais aussi aux Ateliers Médicis ou à l’Institut français à Brazzaville. Naviguer entre ces institutions m’a permis de voir différentes pratiques et de les mettre en écho. J’ai pu prendre la mesure des questions de légitimité en tant que salariée, à quel moment on s’autorise à dire ce qu’on pense sur l’artistique, ou des manières de fonctionner en équipe.

Assia Ugobor : Moi, je suis productrice et programmatrice indépendante dans le champ de la danse, du spectacle vivant et de la performance. Je viens des relations aux publics et de la médiation en institution : cela a forgé mon regard sur leur fonctionnement, sain comme malsain. J’ai commencé à travailler assez jeune dans ces structures et j’ai compris le tokenisme qui peut être à l’œuvre. Ce que représentait le fait que les seules personnes racisées soient à l’accueil ou à la médiation. Alors j’ai décidé d’en sortir. À mon arrivée à Marseille, j’ai été recrutée au Ballet national de Marseille pour un poste hybride entre relations aux publics pour le lieu et programmation pour le ballet. Les relations aux publics étaient tellement incomprises que finalement, j’ai traduit les projets avec les publics en espace de programmation : il s’agissait d’inviter des gens et de construire des espaces collectifs. Moi qui avais l’impression d’avoir trahi ma communauté en faisant de la médiation, je m’intéressais aux questions de réparation au sein des institutions et à la dette qu’elles ont d’avoir invisibilisé ou utilisé certaines personnes. Comment est-ce qu’on fait pour rester dans ces institutions et réparer avec et pour nos communautés ? J’ai tenté d’y répondre avec le programme Moteur de Recherche. C’est aussi là que j’ai compris que dans nos communautés, ce sont les artistes qui sont le moins bien accompagné·es et structuré·es, et j’ai décidé de monter oya production, créé avec Bilal Bouchareb. C’est une plateforme de production, d’accompagnement et de programmation pour les artistes émergent·es queers et racisé·es, dans le champ de la danse et de la performance.

Lou Colombani : Je suis fondatrice et directrice de Parallèle. J’avais une pratique initiale de comédienne et après des études dans les métiers du spectacle, j’ai co-dirigé une compagnie où j’étais à la fois la comédienne et égérie du metteur en scène, et celle qui cherchait l’argent, faisait la comm… Je me suis vite rendu compte que cette position d’interprète dépendante du désir et des projections de l’autre ne me correspondait pas, que j’avais besoin de penser collectif et d’être pilote de projet. Ces années ont été importantes parce qu’elles m’ont permis d’expérimenter ô combien c’était difficile de trouver les moyens du travail quand on est une compagnie naissante, sans réseau ni interlocuteurices, et que ce sont des moments où la qualité artistique des projets est mise à mal parce que les urgences se situent ailleurs.

J’ai donc décidé d’intégrer le master Dramaturgie et écriture scénique à Aix-Marseille Université. J’ai choisi de me spécialiser en programmation, et plutôt que d’imaginer une programmation fictive et idéale pour un théâtre, j’ai souhaité réfléchir à un projet qui réponde à sa manière aux difficultés que j’avais pu observer en tant que jeune professionnelle. C’est comme ça qu’est né Parallèle : j’ai pensé un projet qui répondrait spécifiquement aux besoins d’artistes en début de parcours professionnel et leur permettrait de garder la dimension artistique au cœur de leurs préoccupations, tout en leur proposant des moyens de produire leurs projets et non de modéliser l’artistique selon les contraintes de la production. Je souhaitais également une dimension internationale pour créer des circulations, des rencontres, oxygéner les pensées et mettre en relation des problématiques de territoire.

En travaillant avec l’émergence, j’observe certains sujets politiques et militants par lesquels je ne suis pas directement concernée prendre beaucoup de place. Je ne veux surtout pas absorber les militances des artistes pour me sentir encore à la page.

— Lou Colombani

Comment cette volonté de passation est-elle née, surtout ce format qui n’est pas classique, dans l’idée de choisir trois personnes plutôt qu’une, et de les former au long cours ?

Lou Colombani : Cette volonté de transmission et d’accompagnement était préliminaire à mon départ. Si ça part d’un désir qui est le mien, tout a été écrit et conçu avec mon ami et collègue Simon Guieu, administrateur de Parallèle : je voulais libérer la place que j’occupe, parce quand on parle d’émergence, je considère que ce n’est plus à moi de déterminer où doit se poser le regard. Je n’ai pas un profil classique, j’ai appris à faire de la production aux côtés des artistes. Je me suis autoproclamée directrice, et ça a été un sacré obstacle pour chercher à me déplacer : en candidatant à la direction d’institutions, on a toujours douté de ma capacité à diriger un lieu ou un festival plus gros, car je ne l’avais jamais fait. Je me suis dit que si l’institution ne voulait pas de moi dans le secteur culturel, ma place était dans Parallèle, et j’ai souhaité ouvrir l’espace à d’autres personnes, d’une génération plus jeune que la mienne, avec d’autres positionnements au monde.

Ça m’a semblé important de collectiviser ces positions, et c’est plus intéressant de programmer à plusieurs parce qu’on peut travailler selon des logiques de dialectique plutôt que de goût. Parallèle doit poursuivre son chemin, en se réactualisant radicalement, et en invitant de nouvelles personnes à incarner le projet. En travaillant avec l’émergence, j’observe certains sujets politiques et militants par lesquels je ne suis pas directement concernée prendre beaucoup de place. Et je ne veux surtout pas absorber les militances des artistes pour me sentir encore à la page.

Après avoir obtenu le financement de la Fondation de France, on a lancé le projet et l’appel à candidature. C’est un programme qui va jusqu’à l’issue du festival 2026. J’ai proposé à Flora, Assia et Lamia de réfléchir à l’écriture d’un projet pour la Saison Méditerranée, parce que je pense qu’elles sont absolument bien placées et légitimes pour le faire. La suite nous dira si une, deux ou trois d’entre vous avez envie de poursuivre.

Vous avez beaucoup parlé d’accompagnement et de faire ensemble, de s’émanciper d’une certaine vision individualiste que les institutions peuvent parfois porter. Comment passe-t-on d’un geste individuel et incarné à quelque chose de plus collectif ?

Lamia Zanna : J’ai confiance dans les choix des professionnel·les qui nous ont sélectionnées : le jury s’est projeté sur la manière dont on allait s’articuler et composer toutes les trois. On commence tout juste à travailler ensemble mais je me sens d’office dans un safe place, et c’est déjà un confort précieux.

Flora Fettah : Je vous rejoins, pour ma part il y a le sentiment d’une alliance politique qui est déjà là. On est à peu près raccord sur les choses importantes, qui nous viennent aussi de nos expériences. Travailler en collectif c’est dur, mais en ce qui me concerne, je ne sais pas vraiment faire autrement. Ça m’intéresse de comprendre et d’apprendre avec celleux qui sont mes pairs parce que, à leurs côtés, je me sens à mon endroit. Mon investissement dans des collectifs part de ce besoin concret. Lors de mes premières expériences professionnelles, j’ai eu la chance d’être accompagnée par des personnes qui ont joué un rôle de mentor·e, mais par la suite j’ai aussi compris plus durement ce que pouvait générer les rapports hiérarchiques en contexte institutionnel. L’accompagnement que je me suis choisie est celui des personnes que j’ai identifiées comme mes paires et qui peuvent comprendre mes enjeux car ce sont aussi les leurs.

Assia Ugobor : Pour ma part, j’ai surtout travaillé en institution. On peut appeler ça une forme de collectif mais il existe une différence entre « faire des choses ensemble » et « incarner un collectif ». Les artistes que j’accompagnais, elleux, travaillaient en collectif. Il y avait une vraie réflexion sur comment créer des œuvres ensemble pour être plus fort·es. Je trouvais cela dommage que nous, les travailleur·ses de l’art, on se sente isolé·es. Avec des personnes avec qui j’étais à la fac ou des ami·es travailleur·ses de l’art, nous avons commencé à se donner des outils, à s’allier et à comprendre ce que ça pouvait faire d’être ensemble.

Lou Colombani : Je pense qu’on peut incarner à plusieurs et que le problème dans les institutions, c’est souvent la sur-personnification individuelle. Lorsque l’organisation devient trop pyramidale, le culte de l’ego s’installe avec toutes ses possibles dérives. En trio, on peut incarner d’une façon encore plus concrète et puissante.

Dans des moments où on est pressurisé·es, où on a de moins en moins de financements publics, où tout le monde se fait asphyxier, le premier truc auquel on n’a plus le temps de faire attention, c’est notre éthique.

— Flora Fettah

J’ai l’impression que dans votre discours émerge, en trame de fond, une remise en cause de certains fonctionnements institutionnels. Quel est votre rapport à l’institution ? Comment comptez-vous déjouer les rapports de force qui peuvent s’y installer ?

Lou Colombani : Parallèle n’est pas une structure alternative. C’est un festival indépendant, une association qui sollicite des subventions et collabore avec l’institution. Peut-être que je suis en position de privilège en disant ça : j’ai plutôt décidé de voir comment cela peut se passer de développer un projet indépendant, qui décide lui-même ses modalités d’action, son organisation du travail, tout en regardant l’aide institutionnelle comme quelque chose qui peut se redéfinir, qui peut bouger, sans me positionner d’emblée en opposition. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il y ait une dimension stimulante dans laquelle chacune des parties prenantes puisse, par le biais du festival, s’ouvrir à des scènes et à des artistes qu’elle n’aurait pas forcément programmé·es toute seule.

Lamia Zanna : Peut-être qu’avant de déjouer les rapports de domination dans les institutions, il faut parvenir à les constater et inviter à la réflexion. De cette façon, par exemple, on peut se rendre compte que notre organisation n’est pas hétérogène et développer une conscience que nous reproduisons un entre-soi.

Aussi, en institution, on adopte parfois un langage qui évoque la maison, comme si on était une famille. Or, on n’est pas une famille, on est au travail. La famille évoque beaucoup de tabous, de silences. Dans la famille, il y a parfois des figures tutélaires mystifiées. On pourrait faire un parallèle avec des directeur·ices artistiques « de droit divin » : ce sont des règles qui sont imposées, des héritages dont on ne sait pas quoi faire… Enfin, c’est toujours sain de resituer les choses.

Flora Fettah : Je crois que tout le monde a des définitions très différentes de ce qu’est l’institution. C’est très subjectif et cela dépend des projections et définitions qu’on y met. Pour moi, rejoindre ce programme signifie aussi réfléchir à comment construire nos pratiques au sein de l’institution, en essayant de changer les choses de l’intérieur. Ce que je trouve dur dans le milieu du travail culturel, c’est le décalage énorme entre les intentions, les programmations, et les méthodes de travail. Je ne me vois pas prendre la tête d’une structure, même si elle est toute petite, sans avoir pensé mes méthodes de travail.

Dans des moments où on est pressurisé·es, où on a de moins en moins de financements publics, où tout le monde se fait asphyxier, le premier truc auquel on n’a plus le temps de faire attention, c’est notre éthique. Pour moi, c’est ça qui est hyper important dans le fait de participer à ce programme : d’être en discussion avec Assia, Lamia et Lou et le reste de l’équipe de Parallèle. D’avoir une espèce de temps tampon où on peut s’occuper vraiment de ces choses-là.

Assia Ugobor : Comme Lamia, comme Flora, j’ai fait un pas de côté par rapport à l’institution mais sans me situer en opposition non plus. Néanmoins, on voit bien qu’aujourd’hui, certaines instances, qui ont des discours radicaux et qui affichent une envie de déconstruction, en interne ne sont pas à la hauteur. Si j’avais pu rester dans l’institution, j’y serais restée : j’ai néanmoins décidé de m’en écarter. Pourtant, j’aimerais me dire qu’on peut aussi y travailler sainement et avoir des CDI. Je crois quand même encore au service public et je pense que c’est important.

Comment le programme prend-il forme pour l’édition 2025 ?

Lou Colombani : Pour cette année, le trio va faire une sorte d’immersion dans le festival et assister à l’ensemble des représentations. Elles pourront se présenter aux artistes, aux partenaires, que ce soient les structures, les lieux qui nous accueillent, des conseillers et conseillères de la ville, du département, de la région et de la DRAC. Il s’agit de commencer un peu à appréhender ce qui fait cette constellation de collaborations. J’ai aussi pour objectif qu’on se parle beaucoup, qu’on discute des choix effectués.

Comment se concrétise ce moment de passage, ou plutôt d’accompagnement ?

Lou Colombani : D’abord, par des ateliers de professionnalisation qui ont lieu dans le même temps que le festival, en parallèle des programmes des Jeunes chorégraphes du Sud et de La Relève (la curation destinée à la création émergente post-école d’art, ndlr).

Ensuite, on va aller prospecter un peu ensemble, voir des programmations, notamment dans des festivals amis. J’aimerais qu’on aille ensemble au Kunstenfestivaldesarts, à Santarcangelo cet été en juillet… Et puis on a aussi reçu des invitations par le Bureau du Théâtre et de la Danse de Berlin. Ce n’est pas encore tout à fait confirmé mais Sarah Becher, la directrice, aimerait que nous allions lui rendre visite pour découvrir aussi le paysage allemand. Moi je ne serai plus là, mais il y aura aussi le Festival d’Automne, qui est dirigé artistiquement par Francesca Corona, qui a fait partie du comité de sélection du trio et du conseil d’administration de Parallèle. Ce sont tous des festivals qui pensent leur dramaturgie, la circulation du public en différents lieux… C’est toujours intéressant d’aller explorer d’autres terrains de programmation.

Il y a des directeur·ices artistiques qui partent des structures comme s’iels emmenaient dans leur baluchon le secret de la maison. Une mythologie s’installe qui empêche d’avancer : il faut démystifier la question de la transmission.

— Lamia Zanna

Comment pensez-vous pouvoir faire trésor de ce que ce programme vous propose ?

Lamia Zanna : J’ai beaucoup aimé le format de l’appel à candidatures pour ce programme. Il y a des directeur·ices artistiques qui partent des structures comme s’iels emmenaient dans leur baluchon le « secret de la maison ». Une mythologie s’installe qui empêche d’avancer : il faut démystifier la question de la transmission. Parfois, on peut simplement s’en aller en se disant « j’ai fait mon taf, c’était fabuleux, voyons ce que vous pouvez faire ». Je ressens parfois une forme d’énigme autour de comment on devient soudainement programmateur·ice, directeur·ice : voilà, je pense qu’avec cette expérience nous allons résoudre le mystère et vous le partager (rires) !

Assia Ugobor : Sur la notion d’héritage, il me tient à cœur de souligner combien Parallèle est ancré dans le paysage marseillais. Nous avons de la chance d’avoir ici ce festival qui demeure expérimental tout en nous donnant l’opportunité de programmer des artistes décemment. Il s’agira de naviguer dans ce projet, qui est devenu quand même institutionnel, au moins d’un point de vue symbolique, tout en y continuant d’y apporter un discours émergent et radical.

Propos recueillis par Soizic Pineau & Constant Spina

Relecture : Sarah Diep

Festival Parallèle 15

Du 31 janvier au 8 février 2025

Marseille et Aix-en-Provence