L’artiste réfugié brésilien Órion Lalli présente ce mois-ci au SOMA à Marseille sa première exposition solo en Europe, baptisée Dieu a le $ida. Une plongée sensorielle dans son univers aussi glam que trash, qui met en lumière le quotidien d’une vie de « pédé avec le VIH », au prisme d’un récit marqué par la censure et l’exil.

Le récit proposé dans l’exposition vous dérange-t-il ? » Avec son sourire angélique mais des yeux facétieux, Órion Lalli provoque en douceur. On entre dans son exposition séduit·e par les couleurs vives, les lumières d’une boule à facettes qui tournoient sur les murs, les bougies, les boissons et la nourriture en abondance. Sur les écrans disposés à même le sol, des gifs aux traits enfantins, qui s’agitent entre des seaux de pop corn débordants. Mais rapidement, on repère des phrases, manuscrites, en tout petit sur le bord des cadres : « Avec un coup de marteau cette plaisanterie va cesser. » « Garde un œil ouvert dans les endroits où tu vas dans les prochains jours. » Derrière les icônes religieuses pailletées, on distingue des pénis érigés comme des doigts d’honneur. À l’abri du « confessionnal » caché sous l’escalier de la galerie, des vidéos érotiques tournent en boucle. Et partout, on repère ce signe, cette croix qu’il a aussi tatouée sur le bras, avec les lettres : VIH. Petit à petit, les liens se tissent. Les cartels d’exposition nous racontent une histoire plus complexe. « Exil », lit-on ici. Là, « lait entier UHT de pédé avec le VIH ». Les QR codes qui jouxtent chacune de ses pièces invitent à se renseigner davantage, renvoyant vers des pages entières de documentation. L’œuvre d’Órion Lalli est une religion, truffée de symboles, de rites, de textes sacrés, de paraboles cryptées à décoder.

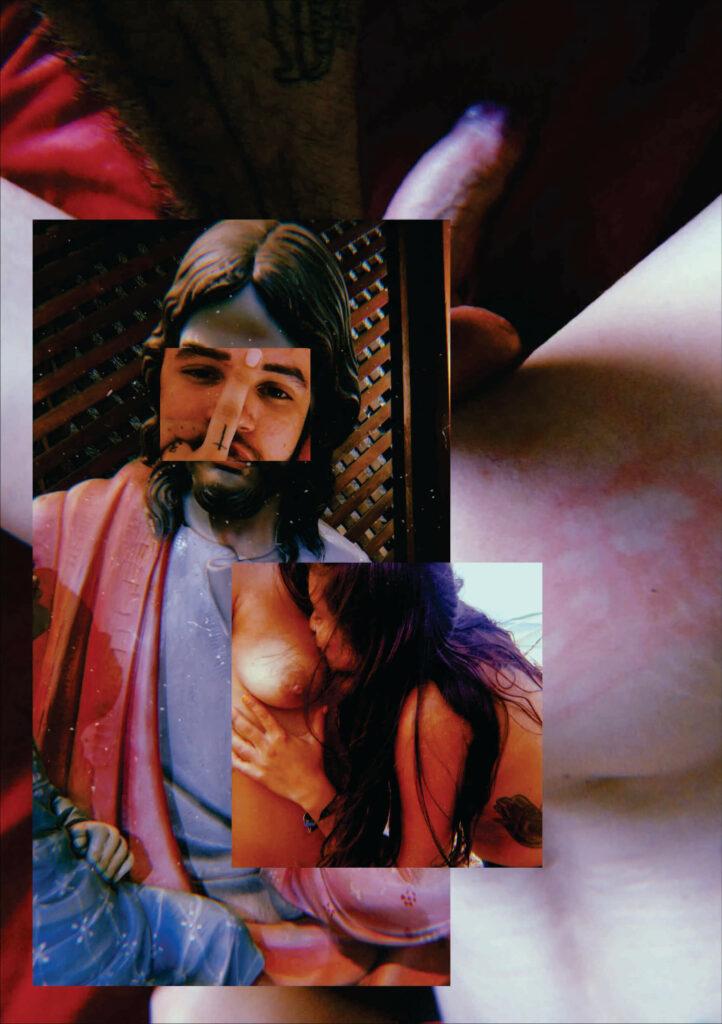

À seulement 27 ans, l’artiste brésilien a tellement à dire. Issu des arts de la scène, sa pratique prend un autre tournant lorsqu’il apprend qu’il a le VIH, en 2017. Peu à peu, son art devient total, puisant dans les expériences de son propre corps un tableau documentaire qu’il enrichit de contenus vidéos, de collages, d’articles, d’installations, de podcasts. Il donne à voir, dans une esthétique généreuse et chatoyante, le récit intime et politique d’une vie queer, fière et libre, qui sublime « le VIH en tant que rite de passage, l’iconographie des rituels et l’archétype de la religiosité ». Mais c’est trop, pour le Brésil de Bolsonaro : début 2020, l’une de ses œuvres exposées dans un centre d’art municipal de Rio de Janeiro fait l’objet d’une censure d’État. Il reçoit des menaces de mort, retrouve une valise enflammée puis un cadavre animal devant sa porte. S’ensuit un long parcours d’exil, qui l’amène en France où il obtient le statut de réfugié. En collaboration avec l’Atelier des artistes en exil, il est aujourd’hui en résidence au SOMA à Marseille, où il présente sa première exposition solo en Europe. Si de son art suinte autant de légèreté que de révolte, c’est la même énergie que l’on ressent lorsqu’on rencontre le jeune artiste : sous les rires, on palpe les blessures, la résilience, et un incroyable, immense, désir de vie.

Manifesto XXI – Dans le texte d’introduction de l’exposition, tu utilises la première personne, « je ». Tu y présentes ton parcours d’artiste brésilien censuré et aujourd’hui exilé. Ce point de vue situé était-il primordial pour toi ? Dans quelle mesure ta trajectoire de vie fait-elle partie de ton travail artistique ?

Órion Lalli : Je tiens à la première personne parce que cela a un sens par rapport à mon travail : mon projet s’appelle EM.COITROS – « Rencontres érotiques d’un corps vivant avec le VIH ». C’est un travail très documentaire, qui a commencé lorsque j’ai appris que j’avais le VIH. J’ai d’abord eu un projet de fanzine porno homo-érotique, mais j’ai trouvé ça trop restrictif [de s’en tenir aux relations homosexuelles masculines]. Je voulais inclure d’autres corps, d’autres personnes, hommes ou femmes, trans… Je me suis dit que je m’exprimerais mieux dans ce projet si je pouvais inclure tout le monde. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à penser EM.COITROS. C’est un jeu de mot : en portugais, encontro veut dire « une rencontre, un date », et coito « sexe ». J’ai mélangé les deux mots et les deux significations. « Des rencontres autour du sexe. » Tout mon travail est un peu… bagaceira [« trash » en argot brésilien, quelque chose de pas propre, pas mignon, pas joli, qui sort de la norme]. Quand tu manges un fruit, tu as le jus et le reste, les fibres dont personne ne veut, c’est le bagaço. C’est aussi un mot péjoratif pour désigner la communauté LGBTQI+. On nous insulte de frutinha, « petit fruit ». Donc on s’approprie ces termes pour leur donner une autre valeur, en faire une fierté. C’est comme ça que j’ai réalisé que c’était nécessaire d’expliquer ce que je faisais, mes performances, mes installations, mes œuvres, la façon dont je vois les choses, et de m’exprimer.

Tu étais déjà artiste avant ce projet. Comment le VIH a-t-il changé ta manière d’approcher ton art ?

Je travaillais comme acteur, comédien dans des pièces de théâtre, des performances… Une fois que j’ai su que j’avais le VIH, je voulais en parler mais pas juste comme un bloggeur. Je voulais l’intégrer dans mes recherches artistiques. Au tout début, j’ai commencé à avoir des conversations avec des gens, je les photographiais nus et je parlais avec eux de ces sujets. Après ce premier temps de discussions, j’ai commencé à penser des performances, et à amener cela vers des installations et des œuvres visuelles. Sur mon site, il y a beaucoup de contenus qui racontent ces histoires, qui documentent tout le processus.

Tu t’es alors rendu compte que ton art seul avait des limites, que tu avais besoin de cet aspect documentaire en plus pour exprimer ce que tu avais à dire ?

J’ai toujours eu cette approche documentaire. Mais ça ne pouvait pas passer uniquement par la performance. Et ça n’allait pas non plus s’exprimer uniquement par mon travail visuel. Les photos non plus ne pouvaient pas exprimer à elles seules ce que je voulais dire. J’ai essayé de réunir tout cela ensemble, de créer quelque chose qui pourrait contenir le tout. J’ai un blog, des podcasts, des vidéos… et c’est moi qui fais tout ! J’ai créé le site, je fais le montage des vidéos. J’ai même fabriqué les structures sur lesquelles je présente les pièces de l’exposition. Tout !

Je voulais appliquer ces rituels religieux à mon corps, qui est marginalisé, invisibilisé, nié dans cette société.

Órion Lalli

Cette exposition fait donc aussi partie du projet EM.COITROS ? Auquel tu as ajouté une dimension liée à ton expérience de la censure…

Oui. EM.COITROS est le point de départ de l’exposition, mais ensuite j’ai voulu y amener aussi les questions de l’exil, de la censure, que j’ai vécues. L’expo s’appelle Dieu a le $ida car tout est lié : j’ai souffert de la censure au Brésil justement parce que je parlais du VIH à travers ce projet. Mais aussi de religion, du gouvernement, de la façon dont tout cela exerce une pression… J’ai critiqué le rôle criminel qu’a joué l’Église catholique dans l’épidémie du VIH lorsqu’elle a par exemple interdit l’usage des préservatifs. Maintenant avec le gouvernement Bolsonaro, il y a un fanatisme religieux très exacerbé au Brésil. Les gens se croient permis de dire tout ce qu’ils veulent. Bolsonaro a même fait croire que le vaccin contre le covid [contre lequel il s’oppose] donnait plus de chances de transmettre le sida… Il a également supprimé la gratuité de certains examens médicaux [au Brésil, il y a un système de sécurité sociale qui permet d’avoir accès à des soins gratuitement, quelle que soit sa situation sociale ou financière], dont un examen assez cher, qui permet de mesurer tes défenses immunitaires et de savoir si tu as besoin de médicaments ou non. C’est aussi une des raisons pour lesquelles j’ai choisi d’aller en France, parce que les traitements sont gratuits. C’est mon docteur ici, une fois arrivé, qui m’a demandé en reprenant mon dossier médical : « mais où est cet examen-là ? ». Le Brésil est en train de régresser sur beaucoup de plans, en matière de santé mais aussi de culture, tout. Et cela affecte évidemment la communauté des personnes vivant avec le VIH. Ce n’est pas qu’une question de médicaments : tu as besoin d’emprunter les transports pour aller à ton rendez-vous médical, tu dois avoir mangé pour prendre le traitement… Bolsonaro a aussi dit que les personnes porteuses du VIH représentaient une dépense pour l’État. L’œuvre qui m’a été censurée fait partie d’une série qui s’appelait Todes es Santes (Tous·tes les Saint·e·s), je l’ai renommée en réaction #eunãosoudespesa (#jenesuispasunedépense).

Dans une de tes vidéos Cartas para Não Esquecer de Mim (Lettres pour ne pas m’oublier moi-même), tu dis « le VIH est pour moi un rituel, un culte, une religion ». L’usage des symboles religieux et des codes de rituels traditionnels est aussi très présent dans tes installations. La foi et la religion étaient-elles importantes pour toi avant même le VIH ?

Il faut savoir que le Brésil est très religieux. Ma famille est très religieuse. Tout a un lien avec Dieu. Nous vouons des cultes aux saint·es, à qui nous faisons des offrandes de nourriture. Alors je voulais appliquer cette logique, ces concepts et ces rituels religieux à mon corps, qui est marginalisé, invisibilisé, nié dans cette société. Parler de comment cela m’affecte en tant qu’être humain. J’évoque les mythologies, les rituels qui traversent mon corps, avec du vin, des médicaments… Je voulais en faire une religion pour le mettre en lumière, lui créer un endroit spécial. Pendant qu’on est là sur Terre, qu’on s’engueule à cause de religions, Dieu s’en fout, il est en train de s’amuser, il joue même avec le diable. Il est puissant, il pourrait faire ce qu’il veut, mais il est juste en train de s’amuser. Qui s’intéresse à nous ?

Définirais-tu ton art comme militant ?

Des fois oui, des fois non ! (rires) Je suis reconnu par Front Line Defenders comme activiste pour les droits humains. Mais c’est un activisme à travers l’art. J’ai été à quelques manifestations, mais je ne fais pas partie d’une organisation militante. Même dans la communauté porteuse du VIH, mon art n’est pas bien vu au Brésil. À partir du moment où tu commences à parler de sexe de façon libre et décomplexée, tu as des remarques discriminantes : « ah mais tu as le VIH et tu baises avec tout le monde sans capote, t’es une pute », et je dois expliquer tout : « non, je prends mon traitement, mon VIH n’est pas détectable »… Si je parle de sexe, l’Église va s’en mêler. Si je parle du gouvernement, du VIH… C’est difficile parce que beaucoup de choses sont liées, et qu’en ce moment c’est n’importe quoi au Brésil. À chaque sujet, je me sens un peu plus marginalisé, mis à l’écart de groupes qui sont déjà eux-mêmes marginalisés… Mon travail est à l’intersection de toute une liste de marginalisations ! Et par-dessus le marché, la censure ! J’ai dû répondre au gouvernement comme un criminel. J’ai été menacé de mort, c’est pour ça que j’ai décidé de partir en exil. Maintenant je suis reconnu comme réfugié ici en France. Regarde ! (il montre avec fierté la photocopie de son titre de séjour) Je n’ai plus la nationalité brésilienne, je suis « réfugié brésilien » !

On a cette idée reçue que l’Europe est « le premier monde » et tout le reste est « moins ». Mon parcours de réfugié est un processus de réparation de l’histoire.

Órion Lalli

Ton exposition au SOMA est très vivante, avec des lumières colorées, de la musique forte ; pendant le vernissage tu dansais et chantais, tu offrais à boire et à manger… C’est une façon de faire de l’activisme quelque chose de joyeux, d’injecter de la joie dans toute cette situation ?

C’est important pour moi d’amener de la joie, mais le plus important c’était de ramener un peu du Brésil ici en Europe ! Je ne voulais pas avoir l’air « européen », je voulais m’affirmer comme artiste brésilien. Parce qu’on a cette idée reçue que l’Europe est « le premier monde » et tout le reste est « moins ». Mon parcours de réfugié est un processus de réparation de l’histoire. Les Européens sont allés là-bas coloniser, ils ont ramené avec eux les catholiques et toute leur « civilisation », en ignorant qu’il existait déjà une grande culture indigène, toute une manière de travailler, de vivre, de faire de l’agriculture, des traditions, des rituels, on mangeait avec les doigts, on vivait dans la forêt, les gens se baignaient nus dans la rivière…

Ce que que je chantais dans ma performance lors du vernissage fait référence à ce rituel issu de l’umbanda [une religion syncrétique présente au Brésil] où, pendant que les dieux mangent, on joue une chanson spécifique : « Quelqu’un a essayé de me tuer en me donnant un verre de poison. » (il chante) Ensuite je servais ce verre aux gens. « Si tu veux me tuer, tu vas me tuer, parce que je vais boire de toute façon ! » Ça résonne avec les menaces de mort que j’ai reçues : maintenant je suis là, je résiste, je fais toujours des choses. Je tourne la situation en quelque chose de drôle. Parce que nous, les Brésilien·nes, on rit, on rit devant le danger, c’est culturel. En portugais, il y a ce mot gozar qui signifie « s’amuser, rire de » mais aussi « jouir » ! Tout est une énorme blague !

Tu es très présent sur les réseaux sociaux ; tu y as raconté ton exil, tu publies des vidéos et des messages à la fois drôles, intimes et politiques. Ces plateformes font-elles partie de ton travail ?

Tout mon travail est en relation avec ces réseaux sociaux. Par exemple, mon œuvre Un océan de distance, composée de sculptures de bites et de vulves, a été créée grâce à Grindr, où j’ai pu contacter et trouver les personnes volontaires pour réaliser cette pièce [en acceptant de prêter leur corps au moulage]. Les réseaux sont donc partie intégrante du processus.

L’esthétique qui se dégage de ton travail est aussi trash que glamour, faisant recours à une imagerie mêlant le sacré à l’ordinaire. Tu mets par exemple sous cloche, comme un objet précieux, une bouteille de lait… mais tout a une connotation sexuelle ! (rires)

Oui, il y a un peu de sexe dans tout ! Dans la vie ! (rires) Aussi parce que je parle de VIH, et que ça implique de parler de ce qu’il y a avant : le sexe. Le sexe n’est pas quelque chose de tranquille. Même moi, je ne suis pas safe de parler de ma sexualité. Chacun·e évolue en permanence, on déconstruit ce qu’on nous a appris, on découvre son plaisir… Le lait, dans le langage brésilien, fait référence au sperme. J’ai repris ça, mais ici ce n’est pas seulement du lait, ce n’est pas seulement du sperme : c’est un lait/sperme de pédé avec le VIH. J’ai envie de créer tout un merchandising VIH, avec du lait/sperme, des ovules/œufs… et d’aller au supermarché proposer tout ça là-bas. (rires)

Aujourd’hui j’ai envie qu’on mette en avant les récits « post-cocktail », ce qui vient après les médicaments, après les luttes pour l’accès aux soins. Qui sont les artistes qui parlent du VIH ? Comment dialoguent-iels avec le passé ?

Órion Lalli

Tu es en France depuis l’été dernier, comment s’est passée ton arrivée ici ?

Je suis arrivé en août, et directement j’ai commencé à produire. Parce que quand ils m’ont censuré au Brésil, ils m’ont tué, un peu. Avant de quitter le Brésil, j’ai réalisé une dernière vidéo, A Última Ceia ou O Beijo de Judas [Le Dernier Repas ou le Baiser de Judas] : je voulais qu’on entende ma voix, ce que j’avais à dire même si j’étais censuré. Cette œuvre, c’est une lettre de suicide pour ma mère-patrie Brésil. Tout le processus d’exil a été très douloureux. J’avais tenté de contacter l’Atelier des artistes en exil avant même de quitter le Brésil mais ils ne m’ont répondu que deux mois plus tard, lorsque j’étais déjà arrivé ici. J’avais commencé toutes les démarches par moi-même, tout seul. Je me sentais mort. Alors il fallait que je produise, que je sois actif. J’ai fait un fanzine, des posters, j’ai tenté de les vendre pour avoir un peu d’argent pour produire plus. J’ai rencontré quelques personnes dans des lieux, des gens qui m’ont aidé à vivre jusqu’à ce que je reçoive des aides du gouvernement…

C’était un besoin de renaissance.

Oui, c’est pour ça que j’ai voulu faire cette exposition maintenant. En ce moment au Mucem, il y a une exposition sur le VIH/sida. Je suis un artiste qui a le VIH, ici à Marseille, alors j’ai ressenti cette urgence de m’exprimer. Malgré tout l’historique des luttes autour du VIH, les choses n’ont pas beaucoup évolué : les soins ont été développés… mais les personnes concernées, on ne les entend pas. Parce que ça intéresse qui, la vie de quelqu’un·e avec le VIH ? qui est censuré·e, réfugié·e, en 2022 ? Moi je croyais que les réfugié·es, ça appartenait au passé, lorsque le Brésil était une dictature. Mais nous sommes en train de traverser cela à nouveau. Pour moi c’est important d’en parler, pas seulement parce que c’est mon parcours, mais aussi pour donner une parole à tous·tes les autres qui sont dans la même situation.

Tu penses que des expositions comme celle au Mucem peuvent permettre de changer les mentalités ?

Au moins cela met le sujet en lumière. Mais il y a quelque chose qui m’interroge : y a-t-il des travailleur·ses de l’art qui vivent avec le VIH et qui ont travaillé sur cette exposition ? qui ont monté les lumières, réalisé l’accrochage ? C’est très beau de raconter l’histoire, le passé, mais c’est aussi important de voir que rien n’a changé. Dans la pratique, comment est-ce que ça impacte la vie des personnes qui vivent avec le VIH ? Je parle en termes d’argent, parce qu’iels ont besoin d’argent pour vivre ! Je vis ici avec le VIH, j’essaie de vendre mes œuvres et c’est difficile pour moi de travailler comme artiste en exil, dans un autre pays. J’ai vu cette exposition et je me suis dit : je veux faire mes performances là-bas, je veux être invité à en parler, à occuper ce lieu. C’est mon rêve. Qu’est-ce que ces organisations mettent en place pour la communauté ? Je sais qu’il y a eu des workshops, des séminaires… Est-ce qu’elles ont donné à ces personnes l’opportunité d’un emploi, de gagner de l’argent, à l’accueil, en coulisses… ? Que fait-il pour elles, ce grand musée ?

Aujourd’hui j’ai envie qu’on mette en avant les récits « post-cocktail », ce qui vient après les médicaments, après les luttes pour l’accès aux soins. On ne doit pas continuer de renforcer toute la stigmatisation des années 1980 autour du VIH/sida. Il existe d’autres récits, qu’un espace comme le Mucem pourrait contribuer à rendre accessibles. Qui sont les artistes qui parlent aujourd’hui du VIH ? Comment dialoguent-iels avec le passé ? Ce sont ces récits-là qui méritent d’être plus visibles aujourd’hui.

Dieu a le $ida, Órion Lalli

SOMA, 55 cours Julien, 13006 Marseille

Exposition du 5 au 20 février 2022

• samedi 19 février 20h30 : Abattoir, spectacle documentaire (sur réservation)

• dimanche 20 février 11h30-15h : brunch + table ronde « Cartographie de l’exil » avec Órion Lalli et l’Atelier des artistes en exil

Suivre Órion Lalli sur Instagram ou son site

Image à la une : Órion Lalli, image tirée de la série Exil © DR