Inarrêtable progrès ou triste constat : le monde ces dernières années semble évoluer à coups de hashtags. De #MeToo à #StopHateForProfit en passant par #SciencesPorcs, le militantisme trouve sur les réseaux, et particulièrement Instagram, une possibilité d’être entendu·e là où les médias font encore la sourde oreille. Et pourtant : on ne peut ignorer l’incroyable célébrité atteinte par certain·e·s grâce à l’activisme en ligne sans s’interroger sur ce que la fame numérique fait aux revendications politiques.

Le système capitaliste adore les stars, les idoles, les incarnations, les ego susceptibles et l’approbation simpliste par le like : l’activisme sur les réseaux pourrait bien ne pas échapper à cette logique. En 10 ans, les codes de la communication ont radicalement changé et face aux grands défis pour une société plus juste, le militantisme est bien la seule solution pour forcer un peu le destin. Mais les réseaux sociaux qui ont permis l’épanouissement de paroles alternatives imposent aussi un cadre biaisé, voire toxique, où le « moi » prime (en apparence) sur le « nous ». Les enjeux sont de taille, et le monde de la mode l’a bien compris : à mesure que les revendications d’une nouvelle génération s’imposent, il faut écrire de nouveaux discours marketing…

Alors, la célébrité est-elle compatible avec la défense d’une lutte collective ? Incarner une lutte ne contribue-t-il pas à sa mort ? Sommes-nous tous·tes devenu·e·s des activistes en 30 secondes chrono ?

Tendance woke-washing

Le timing n’aurait su être plus fâcheux, pour le moins dire. En septembre, le Vogue US confie une de ses couvertures à l’artiste afro-américain Kerry Marshall, qu’il orne de figures noires. Le magazine les partage sur Instagram, et se targue de défendre les mêmes idéaux que le peintre – une volonté, nous assure le post, de mettre en lumière un « black is beautiful » et des corps « à la marge de la visibilité ».

Karma oblige, cette publication coïncide avec la sortie d’une longue enquête dans le New York Times dévoilant le racisme virulent et systémique institué par la rédactrice en chef Anna Wintour dans les coulisses de la rédaction.

Ce cas devient rapidement un des exemples les plus criants de « woke-washing », ou un exercice de bonne conscience en surface pour mieux masquer une pratique contraire. Le terme « activisme performatif » se diffuse : il désigne une prise de position limitée aux réseaux sociaux, un simple exercice de com’ personnelle sans changement à la clé.

Vogue n’est pas la seule institution à avoir soudain manifesté une conscience antiraciste suite à la mort de George Floyd : Dior, Prada, Fendi sont quelques-unes des marques à avoir posté un carré noir, souvent accompagné du hashtag #BlackLivesMatter ou #BlackOutTuesday – tout en conservant des équipes et des castings plus blancs que neige.

Le terme « activisme performatif » se diffuse : il désigne une prise de position limitée aux réseaux sociaux, un simple exercice de com’ personnelle sans changement à la clé.

À la même période, L’Oréal affiche également un soutien similaire avec son slogan marketing « Speaking out is worth it », tentant visiblement de faire oublier le licenciement de son égérie Munroe Bergdorf suite à sa dénonciation d’une culture raciste.

Dans cette même veine d’engagement de la dernière heure, Kim Kardashian, connue et huée pour sa réappropriation de codes noirs, prend la parole sur Instagram lors du lancement du #StopHateForProfit, une campagne de 2020 qui proposait à des célébrités de congeler leur compte Instagram pour dénoncer la haine en ligne. La queen des réseaux met ainsi son profil en pause pendant 24h, annonçant qu’elle « ne peut pas rester assise et silencieuse » face à « la diffusion de haine, propagande et désinformation ».

Ces exemples de politisation par des marques et des célébrités de leurs réseaux répondent à ce que Latham Thomas, autrice de Own Your Glow nomme « optical allyship » : une auto-proclamation d’allié·e·s qui se limite à une prise de parole esthétisante, et visant avant tout à se dédouaner, se donner bonne conscience, le tout sans « chercher à rompre avec le système de pouvoir et d’oppression dénoncé » écrit-elle.

Tal Madesta, militant et colleur de rue, met d’ailleurs en garde à ce sujet : « Les militant·e·s aux profils très suivis sur Instagram sont souvent pris·e·s comme des consultant·e·s gratuit·e·s par les grandes marques qui ne savent pas s’insérer sur un marché dont elles n’ont pas les codes. Pour les multinationales, le·la militant·e influenceur·se est une aubaine. »

« Quand j’ai ouvert mon compte Insta, j’avais juste en tête de créer une bibliothèque des choses cool dites et faites sur la grosseur, pour montrer qu’il y en a plein, même si on ne leur donne pas de visibilité. J’ai eu une cinquantaine d’abonné·e·s pendant pas mal de temps. Mais cette année il y a eu une sorte d’engouement, comme s’il y avait un effet de mode. C’est chouette parce que ça permet de visibiliser des visions plurielles, mais ça doit aussi nous faire réfléchir à comment nos combats pourraient être instrumentalisés par les réseaux » raconte Corps Cools, militante anti-grossophobie.

Une question se dessine alors : si Instagram, propriété de Facebook, est une entreprise commerciale et bien loin de la moindre philanthropie, quel rôle peut jouer le compte de la star de téléréalité, aux quelques 200 millions d’abonné·e·s ? Peut-elle contribuer à un éveil, un intérêt auprès de nouvelles cibles ?

Prenons par exemple le cas de l’actrice Alyssa Milano, connue avant tout pour ses rôles dans Melrose Place et Charmed : en 2017, elle tweete #MeToo et encourage ses followers à le partager si iels ont été victimes d’agression sexuelle. Elle contribue vastement à sa diffusion virale et au mouvement mondial ainsi généré.

Sans parler forcément de célébrités, certains comptes Instagram jouent un rôle, depuis quelques mois, dans la prise de conscience collective, et ont amené quelques changements en matière de représentation : en 2020, les corps dénudés des mannequins et activistes plus-size, Nyome Nicholas-Williams et Leslie Barbara Butch mènent à revoir les algorithmes grossophobes.

Le compte so you want to talk about rejoint de nombreux efforts de popularisation et de pédagogie autour de problématiques raciales, sociétales, sexistes. « Nous disséquons la politique progressiste et les problématiques sociales sous la forme de slideshow graphic » explique la bio, aux visuels viraux. En France, de nombreux comptes, comme celui de @mecreantes ou @la.charge.raciale, jouent des rôles clés pour vulgariser des questions féministes et antiracistes complexes.

Ailleurs, Diet Prada a fait émerger une nouvelle critique de la mode en imaginant des petits montages visant à prouver d’abord le plagiat puis à dénoncer les comportements problématiques dans l’industrie – des révélations souvent reprises et largement diffusées par la presse.

La démarche de ce compte n’est pas sans rappeler les « infographics » de W.E.B. Dubois : à la fin du XIXe siècle, l’auteur, sociologue et activiste imagine des petits graphiques simples aux couleurs évoquant Piet Mondrian. Ceux-ci dénoncent l’esclavage, et dévoilent et humanisent la réalité des Afro-Américain·e·s de l’époque.

Certain·e·s comparent cette fine utilisation de codes de communication à des efforts diffusés sur le web. Si Gil Scott-Heron clamait « the revolution will not be televized », le changement sera-t-il instagrammable ?

Comment évaluer le poids de cette nouvelle forme d’engagement ? À quels changements concrets peut-elle participer ? L’influenceur·se, nouveau concept accordant une part de pouvoir quasi-médiatique à un individu, rend-il un combat intelligible par le plus grand nombre, ou le dénature-t-il ?

Être militant·e : l’habit parfait pour une nouvelle forme de célébrité ?

« Il m’est arrivé qu’on me demande quel combat défendre sur Instagram pour gagner plus de followers » constate Corps Cools, en montrant tout le problème du moyen qui justifie la fin.

Slacktivism, activisme performatif : si l’utilisation de ces expressions sert à critiquer l’aspect superficiel des pratiques militantes menées par des célébrités ou institutions capitalistes, elles se diffusent auprès des citoyen·ne·s ordinaires pris·es entre une logique d’intégration à des groupes et un besoin de distinction individuel sur Instagram. « Engagement post-it », engagement « distancé » : Instagram, par sa vaste offre d’images, favorise un engagement flexible, à la carte, bien moins structuré que la lutte syndicale, image d’Épinal du militantisme.

Instagram confirme les personnes déjà largement visibles et audibles. Il prime des bon·ne·s communicant·e·s, et non des vrai·e·s expert·e·s. Ce phénomène de verticalisation mène à créer des figures porte-parole qui monopolisent, parfois sans le vouloir, une lutte sociale et son discours.

Tal Madesta

La modification des photos de profil au rythme de l’actualité donne au militantisme des fonctions de sociabilité et de réseautage, nourrissant l’image d’une action basée sur des liens politiques faibles, organisées par des militant·e·s « plus attaché·e·s aux personnes qu’aux causes » pour reprendre une expression du sociologue Jacques Ion, auteur de La Fin des militants ? (L’Atelier, 1997). Ce phénomène prend place, alors que s’articulent de nouvelles formes « instantanées » de célébrité sans talent, soutenues par un discours de réalisation personnelle, et favorisées par l’architecture des réseaux sociaux où la valeur de chacun·e se mesure au nombre de followers.

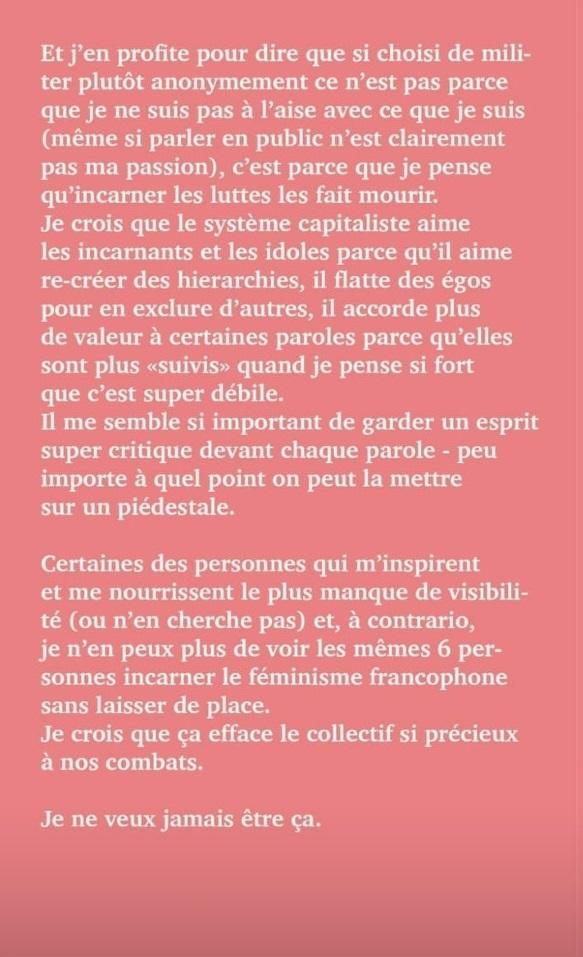

Selon Tal Madesta, nous assistons à un phénomène de porte-parolat sur Instagram qui s’apparente bien à de la starification. « Instagram confirme les personnes déjà largement visibles et audibles. Il prime des bon·ne·s communicant·e·s, et non de vrai·e·s expert·e·s. Ce phénomène de verticalisation mène à créer des figures porte-parole qui monopolisent, parfois sans le vouloir, une lutte sociale et son discours, explique-t-iel. Le réseau empêche donc la construction d’un discours collectif en faveur de la défense approbatrice du discours d’un·e seul·e, d’une égérie tout compte fait. »

« En gagnant de la visibilité on gagne en crédibilité. Il y a un phénomène de sacralisation de la parole de certain·e·s, appuie Corps Cools. Souvent, les médias donnent la parole à des gros comptes qui ne sont pas spécialement pertinents ou bien sourcés, ni représentatifs du ressenti de toutes les personnes qu’ils voudraient incarner. »

La visibilité du militantisme sur Instagram nuirait-elle finalement à la pluralité des représentations ? Ses dynamiques de compétition ne contribuent-elles pas à reproduire une forme d’oppression par la fame ?

Le sourcing, en ce sens, reste l’un des principaux défauts de cette plateforme, puisque bien souvent, les renvois bibliographiques font défaut sur les posts de certain comptes. « Je cite toujours mes sources et je demande toujours avant de poster une photo. Ne pas citer ses sources, prendre des extraits de textes ou de théories qui ne nous appartiennent pas et les livrer sur Instagram, c’est un grand manque de sororité et une marque de compétitivité déloyale, estime Corps Cools. Je pense qu’en tant que militant·e·s Instagram, nous devrions faire un travail de collecte des sources à fournir aux médias qui nous interrogent. Autrement, on ne va jamais avancer, on va toujours recommencer la pédagogie de zéro. »

Poster une photo en soutien à une cause n’est pas du militantisme lié à une action collective.

Josiane Jouët

Par ailleurs, Tal Madesta met en garde quant à la monétisation de certains comptes se voulant militants : « L’objet principal d’un compte militant ne doit pas se situer dans une démarche d’auto-promotion menant à des gains financiers via la vente régulière de produits ou services, sinon ce n’est plus du militantisme mais de la commercialisation des luttes, une aubaine pour les marques qui cherchent à paraître engagées. » Tout en relevant que la question du précariat et de la rémunération de certain·e·s activistes influenceur·se·s se pose tout de même.

Les deux militant·e·s, Corps Cools et Tal Madesta, s’accordent pour dire que, somme toute, Instagram ne suffit pas à mener une lutte. Basé sur la politique du consensus, le réseau n’admet pas d’aspérités, de contradictions, de divergences d’opinions. Il sélectionne grâce aux algorithmes un public largement sensibilisé et donc unanime. La quête du like est intrinsèquement contradictoire avec la révolte sociale, s’apparentant à de la langue de bois ou à un spectacle permanent.

Bon·ne·s communicant·e·s ou bon·ne·s militant·e·s ?

Pour Josiane Jouët, professeure émérite en sciences de l’information et de la communication à l’Université Paris 2, « poster une photo en soutien à une cause n’est pas du militantisme lié à une action collective ». Invitée sur le plateau de France Culture en août dernier pour évoquer la question de l’activisme performatif survenu à la suite de la mort de George Floyd, la sociologue décrit une dérive de l’action militante, réduite à un capital marketing favorisant une auto-promotion de soi plutôt que celle de la communauté qu’elle associe à la logique de l’individualisme connecté. En bref, le militantisme en ligne est pris dans les rouages du capitalisme obligeant les militant·e·s d’autrefois à se soumettre aux logiques auto-promotionnelles et à s’adapter aux règles marketing du supermarché des causes en vogue.

Le cas de l’opération contre la précarité menstruelle de l’influenceuse @mybetterself illustre bien ces contradictions : en décembre, elle annonçait s’engager pour cette cause en partenariat avec une mutuelle et une marque. Pour chaque partage de son post dédié à l’opération, 1 boîte de protections était offerte à une association. Sauf que toute la logique de l’opération reposait sur le partage… d’une image d’elle-même, avec une mise en scène décalée, ce qui n’a pas manqué de susciter un nombre de réactions irritées par cette incarnation.

Si les réseaux sociaux peuvent être un levier de fame pour les citoyen·ne·s ordinaires, comment peuvent-iels visibiliser des causes hors des visées égocentriques de gloire et de renommée ?

Je pense qu’en tant que militant·e·s Instagram, nous devrions faire un travail de collecte des sources à fournir aux médias qui nous interrogent. Autrement on ne va jamais avancer, on va toujours recommencer la pédagogie de zéro.

Corps Cools

« Les militantes produisent des contenus multimédias faisant montre de qualités artistiques et elles n’hésitent pas, parfois, à se mettre en scène. L’image renvoyée est celle d’un féminisme hyper-connecté, jeune et joyeux tout en étant engagé » nuance Josiane Jouët dans un article où elle décrit un continuum entre les actions menées sur le web et l’espace public. À titre d’exemple, la campagne « Stop harcèlement de rue », déclinée sur Instagram, a participé à une forte hausse des plaintes pour viols et agressions sexuelles.

Savoir faire des stories, prendre un bon selfie : ces compétences 4.0 ne riment pas avec un abandon des idéaux politiques. Elles s’y articulent. Si le militantisme instagrammable laisse poindre des paradoxes, une quatrième vague féministe se dessine, ouvrant la voie à des minorités ostracisées. Si l’on retourne dans les studios de France Culture en août dernier, Bintou Mariam Traoré, présente aux côtés de Josiane Jouët, illustre ce renouveau. La jeune femme à l’origine du hashtag #VraieFemmeAfricaine s’est emparée des stratégies éditoriales pour dénoncer le sexisme expérimenté par les jeunes filles africaines ne trouvant pas leur place dans le récit féministe franco-français traditionnel.

L’engagement via les réseaux sociaux ne date pas de Black Lives Matter : historiquement Internet est le média de celleux sans voix. La différence c’est qu’il y a 30 ans, l’architecture d’Internet n’était pas entre les mains de multinationales.

Laurence Allard

« Si le militantisme Instagram est tributaire de l’architecture commerciale du réseau, c’est une forme culturelle en soi. Si militer en ligne prend des formes variées (comme porter un crop top pour les jeunes filles féministes sur TikTok), il ne faut pas minimiser ces nouvelles formes d’engagement » explique Laurence Allard, maîtresse de conférences en sciences de la communication à l’université Lille/IRCAV et à l’université Paris 3. Et d’ajouter : « L’engagement via les réseaux sociaux ne date pas de Black Lives Matter : historiquement Internet est le média de celleux sans voix. La différence c’est qu’il y a 30 ans, l’architecture d’Internet n’était pas entre les mains de multinationales, et défendait des valeurs de libre diffusion de l’information. Aujourd’hui Internet n’est plus une cause en soi, et les propos n’appartiennent plus aux militant·e·s concerné·e·s mais aux multinationales laissant place à une contradiction performative. »

Si pour la sociologue le problème du militantisme sur Instagram se situe au niveau de la captation capitaliste des contenus, pour d’autres, ce sont ses déclinaisons « individualistes » qui sont critiquables. La mise en scène de soi serait un indice d’infléchissement vers la « société du spectacle » voyeuriste et narcissique, incompatible avec une activité politique défendant des libertés communes…

Au-delà d’une nécessaire remise en question de l’égocentrisme qui peut caractériser la prise de parole sur les réseaux, il semble bien qu’en France une partie de notre problème réside aussi ailleurs… peut-être dans une peur ancestrale franco-française de la pop culture et de la célébrité populaire. En somme, le malaise que peut susciter l’activisme en ligne serait aussi le fruit d’un mépris intellectuel qui voudrait que le militantisme reste une affaire d’élites disposant de temps et de ressources, ou de certains codes établis au siècle précédent.

Discrédit de la célébrité et universalisme à la française : ou comment le militantisme s’est construit dans le mépris de la visibilité et de la différence

Les accusations pointant la montée de l’individualisme dans les sociétés occidentales sont anciennes et coïncident avec la condamnation de « l’américanisation du monde ». Ainsi l’historien Christopher Lash publiait en 1979 The Culture of Narcissim, un réquisitoire contre la culture américaine, peignant la montée du narcissisme comme « un besoin d’amour et d’approbation » intrinsèquement lié à la fascination pour la célébrité et la notoriété dans la société américaine.

Les progrès techniques, permettant à la culture américaine de se diffuser via le cinéma ou la musique nourrissent une tradition critique à l’encontre de ces formes culturelles considérées comme détériorées. Pour contrer l’uniformisation de la culture, le vieux continent universaliste qu’est l’Europe forge un ensemble d’accusations des plus argumentées, dont une partie est rassemblée par Philippe Roger dans L’Ennemi américain. Généalogie de l’antiaméricanisme français. Un ouvrage où l’historien passe en revue deux siècles de textes français hostiles aux États-Unis et leur culture.

Les diverses gammes de militantisme contemporain incarnées par des influenceur·se·s sont l’occasion de réaffirmer une crainte de la « peopolisation du monde politique » et du « danger communautariste » plutôt que de constater un renouveau des formes d’engagement en politique.

Le discrédit de la pop culture et de la célébrité en France va de pair avec une disqualification du « populaire » et une doxa opposant haute-culture et basse-culture. Hasard ou non : le monde militant français est décrit comme élitiste, fermé et sur-représenté par les classes supérieures, comme l’illustrent les travaux du politologue Daniel Gaxie.

« Je n’ai pas pu entrer dans la résistance, c’est un milieu très fermé », lançait sur le ton de la plaisanterie Christian Clavier dans le film Papy fait de la résistance, illustrant plus sérieusement le mythe d’un monde militant construit dans une logique élective, ainsi qu’un effacement de la personnalité individuelle au profit du collectif.

En France, l’universalisme règne souverain dans les sphères académiques et journalistiques. Dans les médias, il se traduit par le culte de la neutralité, cette déontologie qui voudrait que le journaliste adopte un point de vue objectif dans le récit de l’actualité. Or, penser que l’objectivité existe revient à dire qu’une seule vérité est possible, qu’un seul angle est valable dans l’analyse d’un fait. Entendons-nous : « neutre » en français signifie « masculin », comme l’écrivait Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe. Et nous pourrions aller plus loin en y ajoutant « blanc et hétéronormé ». Poursuivre la neutralité journalistique signifie donc, comme le souligne Alice Coffin dans Le Génie lesbien, affirmer le point de vue de catégories dominantes sur le monde. Ce qui rend le journalisme défaillant, unilatéral, dangereusement monopolisé par des cercles dominants, ne pouvant donc pas sérieusement exercer son rôle de contre-pouvoir.

L’illusion de la neutralité, inculquée depuis l’école aux futur·e·s journalistes, est une spécificité française qui ne pourrait pas s’expliquer sans parler du mythe, tout aussi illusoire, de la république. Des voix comme celles d’une Natacha Polony ou d’un Manuel Valls se sont levées ces dernières années pour défendre LA République, ce qui serait « français », « citoyen » par excellence. Or, si tant de catégories contestent cette définition de la république, c’est bien que cette notion est périmée, fallacieuse, incomplète. Si notre société est si profondément divisée et que tant de mouvements sociaux la traversent, ce n’est pas que « les féministes sont devenues folles », mais que le récit du savoir et de l’actualité devrait évoluer vers une représentation réelle de la population française contemporaine. Faute de quoi, ces millions de sous-représenté·e·s tenteront tant bien que mal de faire entendre leur voix et de signaler leur existence par des moyens alternatifs : Instagram, Twitter, Facebook, les podcasts (devenus un véritable fer de lance des luttes féministes, anti-racistes et queers), la rue.

Instagram est aussi le moyen pour les invisibles et les inaudibles de se réapproprier l’espace démocratique. L’outil, gratuit et viral, qui permet de montrer pendant quelques nanosecondes que oui, on existe.

Usage de la première personne, ton décalé, entretien d’une proximité avec la communauté : les diverses gammes de militantisme virtuel incarné par des influenceur·se·s sont l’occasion de réaffirmer une crainte de la « peopolisation du monde politique » et du « danger communautariste » plutôt que de constater un renouveau des formes d’engagement en politique.

Si les rédactions et les universités n’ouvrent donc pas leurs portes à la pluralité en quittant l’illusion universaliste de la république blanche et hétéronormative, la majorité silencieuse des Français·es devra se contenter d’un carré noir sur un smartphone, de 180 caractères, de 30 minutes d’enregistrement et caetera. Si aucun budget n’est alloué à des enquêtes qui expriment un point de vue autre que « la neutralité qu’on a sagement apprise à l’école de journalisme », les « autres » (lire : tous·tes celles et ceux qui ont une identité différente des blanc·he·s français·es hétéro dominant·e·s) devront se contenter des miettes laissées par les espaces de communication collectifs et gratuits. Et en plus de cela, quand ces autres s’approprient ces espaces insignifiants, superficiels, limitants, il y a toujours une Natacha Polony pour crier au communautarisme !

Internet et sa « tyrannie » de la vitesse et des quinze minutes de gloire semblent au premier abord favoriser une politique individualiste. On a du mal à voir comment Instagram pourrait ainsi être un moyen bienveillant et constructif de militer. La liste d’accusations portant le discrédit sur le militantisme en ligne est longue. Certain·e·s militant·e·s, comme Tal Madesta ou Corps Cools, n’hésitent pas à remettre en cause cette pratique. Néanmoins, à bien des égards, il faut reconnaître que la haine des réseaux et de la culture populaire est bien plus le fruit d’une vision du monde française, académiste et universaliste, où seul compte le point de vue d’une élite dominante et éduquée. Une élite croyant avec ferveur en l’existence d’une exception culturelle française.

Dans un tel contexte, Instagram est aussi le moyen pour les invisibles et les inaudibles de se réapproprier l’espace démocratique. L’outil, gratuit et viral, qui permet de montrer pendant quelques nanosecondes que oui, on existe.

Instagram & cie : réseaux d’expression « pirates » mais insuffisants dans une France sourde et répressive

Il ne faudrait pas commettre l’erreur de tenir un discours moralisateur sur l’affirmation de la pratique militante sur Instagram, ni dévaloriser cette forme d’expression dont le succès présente bien des avantages et des explications, comme nous l’évoquions plus haut. Face à ces pratiques, le simple mépris et la méfiance à l’égard de la fame, ne sont pas des arguments suffisants.

« Malgré les critiques que je formule sur nos comportements Instagram, je ne nie pas du tout l’importance de ce militantisme. C’est une forme d’engagement qui compte mais sur laquelle on doit peut être passer plus de temps à réfléchir, envisage Corps Cools. Certains hashtags ont radicalement changé notre société. Il ne faut pas penser que si on ne milite pas dans la rue on n’est pas des vrai·e·s militant·e·s. Simplement, il faut être conscient·e des dérives de la société narcissique. »

Selon la militante, le plus important est pour chacun·e de faire l’expérience du militantisme, plus que les résultats concrets qu’une action militante peut obtenir. L’activisme, c’est faire l’expérience du collectif, de la sororité, de la rencontre… réelle ou virtuelle.

Instagram, ainsi que de nombreux autres formats numériques, comblent le vide de représentation de certaines catégories sociales qui sont définies par l’intelligentsia dominante de « communautaristes » et « anti-républicaines ». Il s’agit bien sûr des femmes, des citoyen·ne·s français·es d’origines culturelles autres que franco-blanches, des LGBTQIA+, de celles et ceux qui sont en situation de handicap… « Opposer les idées de république et de nation à des luttes sociales, féministes et antiracistes, c’est signer leur caducité » écrit Alice Coffin dans Le Génie lesbien. À des demandes légitimes de reconnaissance de droits démocratiques et de visibilité de la part de certain·e·s citoyen·ne·s, l’élite répond avec le mépris et les autorités avec le rétablissement de l’ordre républicain. Cette rhétorique est anti-démocratique et, dans le fond, totalitaire. Elle mène tout naturellement à la recherche de zones d’expression pirates.

En somme, le militantisme sur Instagram n’est souvent qu’un palliatif de la non reconnaissance de millions de personnes qui n’incarnent pas la neutralité, la République, la France, l’Humanité. Des millions de personnes qui ne sont pas considérées comme étant réellement humaines, dont les existences compteraient moins, qui devraient se résigner à vivre des « vies mutilées » (Judith Butler, Défaire le genre) qui devraient, finalement, se contenter d’un post pour résumer des décennies de théories et de luttes là où le ouin ouin d’une Mazarine Pingeot ennuyée par le féminisme mériterait une tribune dans Le Monde !

Alors, pour ou contre le militantisme sur Instagram ? La question n’est évidemment pas là. Le capitalisme aime les incarnations. Il flatte les ego. Il crée des dominations partout où il s’immisce. S’il s’empare de l’activisme, c’est pour mieux le soumettre, en faisant en sorte que les activistes elleux-mêmes se prennent parfois au jeu de la célébrité. Une vision personnelle devient alors une lutte collective : rien de plus tyrannique à bien y penser. Une couverture, une belle photo, des milliers de likes, suffiraient à nous faire croire que le combat est fini, que nous en sommes les héros et héroïnes. Tout porte à croire que cette forme d’engagement comporte bien de dérives… et pourtant.

Ô combien notre monde serait en retard si #MeToo n’était pas passé par là !

Tant que les rédactions, les académies, les élites dominantes, ne cesseront de minoriser la majorité de la population, Instagram restera l’un des seuls instruments pour impulser des débats autrement censurés. Débats qui, par ailleurs, sont bien souvent censurés y compris sur Instagram, comme le dénonce une tribune publiée sur Mediapart cette semaine (on se rappellera aussi de l’action de Romy Alizée contre la fermeture de son compte suite à la publication d’une photo considérée comme « enfreignant les standards de la communauté »).

Malgré leurs travers, les réseaux sociaux peuvent créer un sens collectif. Et c’est ce sens d’appartenance et de vivre ensemble qui est au cœur de l’acte militant. Le militantisme est un acte d’amour : bell hooks résumait ainsi toute la problématique en mettant générosité et don de soi, humilité et révolte, au cœur de la lutte.

En 2021, l’usage que l’on peut faire d’Instagram peut bien générer de l’amour. À condition que, bien sûr, les utilisateur·ice·s ne cèdent pas à l’économie de l’influence. Aux insécurités et névroses qu’elle entraîne, à l’illusion d’acceptation, d’appartenance et d’affection qu’elle génère. Qu’iels s’emparent de ce système défaillant pour mieux le subvertir.

Tu as aimé cet article ? Soutiens Manifesto XXI ! 1 don = 1 fuck au patriarcat

Image à la une : © Charlotte May