Il y a dix ans, la presse généraliste découvrait que les femmes aussi pouvaient faire de la bonne bande dessinée (en dehors de Claire Bretécher, vétérante de L‘Écho des savanes). C’est à cette époque que certaines auteures aujourd’hui reconnues ont pu émerger, comme Pénélope Bagieu, Diglee et donc Nine Antico. La bande dessinée de Nine met surtout en scène des femmes, avec leurs égarements et leurs problèmes de cœur et de cul. Nine Antico ne donne pourtant pas dans le naïf mais montre au contraire la violence subtile des rapports sociaux, dans des œuvres qui vont de la fresque historique à la chronique amoureuse en passant par le récit érotique.

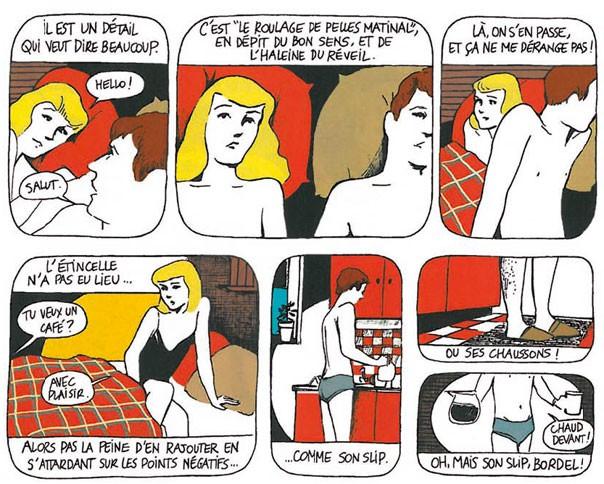

Avec la sortie d’America en mars dernier, Nine Antico ajoute un troisième volume aux aventures de Pauline, jeune parisienne en mal d’amour, et de ses copines tout aussi paumées. Sept ans après le premier tome, une décennie après la ruée sur la BD « girly » et après l’énorme succès de récits de femmes – enfin – honnêtes comme Girls ou Broad City, il était temps de faire le bilan.

Manifesto XXI – On a souvent comparé vos personnages de la série Girls don’t cry à ceux de Lena Dunham (Girls). De manière générale, on voit de plus en plus de femmes artistes s’emparer du sujet du corps et de la sexualité de façon plus réaliste, avec des récits moins stéréotypés. Pensez-vous que cela pourrait changer la façon dont les femmes abordent le sexe, et leurs corps de manière générale ?

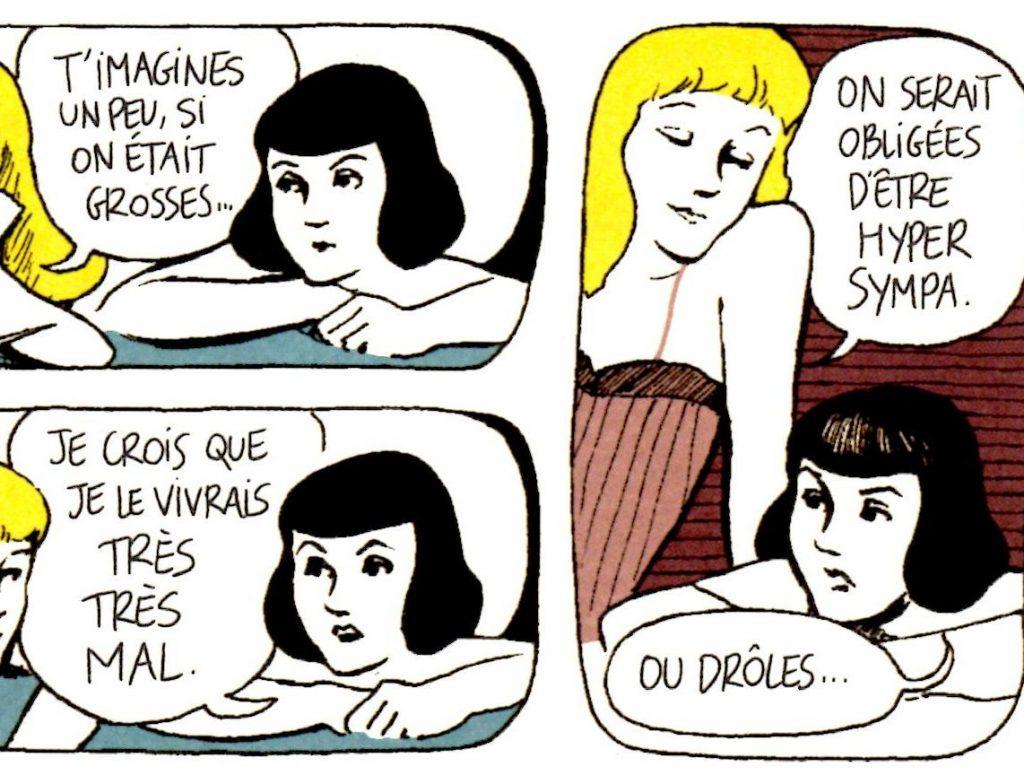

Nine Antico : Je ne pense pas être celle qui contribue le plus à ça avec mes bandes dessinées… Mes personnages, dans Girls don’t cry, ont des corps lisses avec des silhouettes fines. Mais je vais bientôt dessiner des personnages plus éclectiques, avec plus d’aspérités, pour le blog BD du Monde… C’est encore au stade embryonnaire, je ne peux pas trop en dire plus pour l’instant.

Effectivement, je pense que l’on va vers une reprise en main du discours sur la féminité : le mouvement actuel est très différent de ce qui se passait dans les années 1990. Il y a une vraie réhabilitation du corps, avec des filles qui osent montrer leurs poils, parler de leurs règles, de coupes menstruelles…

Après, je pense que le féminisme peut avoir plein d’aspects différents : Beyoncé met en scène son corps de façon très sexy, mais elle a aussi sa propre forme de féminisme.

Quand vous avez commencé dans le milieu, dans les années 2000, on parlait beaucoup de BD « girly » dès qu’une femme faisait des BD parlant d’autres femmes. C’est un terme que certaines auteures comme Diglee ont radicalement rejeté par la suite. Pensez-vous aujourd’hui que cette étiquette a enfin été dépassée ?

C’est une question qui revient régulièrement… Je dois avouer que le « girly » a joué en ma faveur à l’époque : c’était une niche facile à exploiter et les médias s’y intéressaient pas mal. Évidemment, je ne veux pas être restreinte à ça, je ne pense pas d’ailleurs que mon lectorat soit uniquement féminin. Cela dit, je ne veux pas non plus défendre les femmes sous une bannière communautaire, ça ne me dit rien de participer à des festivals BD uniquement féminins, par exemple.

De toute façon, ce terme a été utilisé par des gens qui lisaient finalement très peu de bandes dessinées, et qui sont passés à côté de femmes auteures qui écrivaient sur plein d’autres sujets.

C’est très révélateur du comportement des médias à l’égard de la bande dessinée, de manière générale : quelques auteurs sont sur-sollicités parce qu’ils savent bien jouer le jeu des interviews. C’est ce qui se passe avec des gens comme Pénélope Bagieu, mais on pourrait dire la même chose de Riad Sattouf : ce n’est pas une problématique spécifique aux femmes.

Le problème, c’est qu’il n’y a pas vraiment de « Le Masque et la Plume » pour la bande dessinée : il y a bien quelques revues spécialisées, mais le traitement de la bande dessinée par la presse généraliste est encore trop pauvre.

Vous avez déclaré en interview : « Je suis féministe, mais je ne fais pas de BD féministe. » Ce serait quoi, pour vous, une BD féministe ?

Je pense tout de suite à L’Origine du monde de Liv Strömquist… [ndlr : cette bande dessinée suédoise retrace l’histoire de la perception du sexe féminin à travers différentes époques]

Il y a aussi la BD Trop n’est pas assez de Ulli Lust, qui n’est pas franchement féministe en soi mais qui soulève pas mal de points liés au féminisme [ndlr : dans cette bande dessinée autobiographique, l’auteure autrichienne Ulli Lust raconte son périple de jeune punkette encore mineure partie à pied vers l’Italie].

Personnellement, je ne cherche pas à transmettre de message. Je fais de la fiction, pas des essais. Je n’écris pas en me disant que je veux faire avancer la cause des femmes à tout prix, je cherche avant tout à raconter une histoire.

Vous avez déclaré aussi qu’il était dur d’être féministe quand on est dans la vulnérabilité de la quête amoureuse… Cela fait aussi écho à l’interview récente de Virginie Despentes pour Le Monde, dans laquelle elle explique que la fin de son hétérosexualité l’a libérée d’un poids et lui a permis d’affirmer son féminisme de façon plus entière.

C’est vrai que le regard hétéro pèse de manière particulièrement lourde sur les femmes. Mais comment peut-on se soulager de ça ? Il y a évidemment de grandes révisions à faire dans l’éducation, mais même quand on essaie d’élever ses enfants de la façon la plus égalitaire possible, on ne peut pas les empêcher de recevoir le message inverse quand ils sont dans un autre environnement.

La quête du regard masculin est pour moi une vraie addiction, avec laquelle il faut apprendre à composer pour se construire en tant que personne indépendante. Maintenant, j’ai presque l’impression d’en parler au passé, mais c’est quelque chose que j’ai dû gérer pendant une longue période de ma vie.

C’est aussi cela qui m’a tant attirée dans le personnage de Pamela Des Barres [ndlr : personnage qui a inspiré la BD Autel California] : comme moi, elle adorait les garçons et avait cette quête permanente d’absolu tout en ayant aussi une envie d’indépendance. Il a fallu que je fasse avec, comme chaque femme doit apprendre à faire avec son propre bagage, que l’on soit féministe ou non.

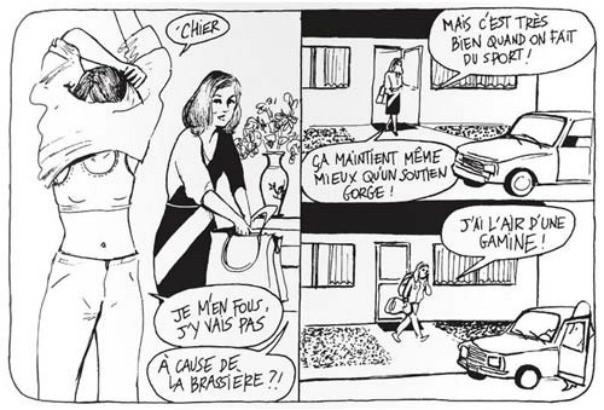

Par rapport à l’aspect graphique de vos BD, pourquoi cette nostalgie du style des années 1950-1960 ? Et pourquoi choisissez-vous si souvent les États-Unis comme décor ?

Je trouve qu’il y avait un très beau savoir-faire vernaculaire à l’époque, que ce soit dans le graphisme, dans la publicité, dans l’architecture… Il y avait une forme de simplicité éloquente que l’on a perdue, je pense.

C’était une époque avec plus de naturel, moins de pose ; il n’y avait pas toute la pollution actuelle qu’engendrent les médias et les réseaux sociaux.

Les États-Unis, c’est une véritable attirance pour moi : il y a des choses qui m’attirent et que je ne vais pas dessiner, mais les États-Unis me donnent cette envie de raconter ce que je ne ressens pas avec la France. J’aime le mythe américain, le fantasme du self-made man : c’est un pays fait pour s’imaginer des vies. J’ai aussi d’autres pays qui m’attirent. Ma prochaine BD se passera en Italie et je suis aussi fascinée par le Mexique.

J’ai besoin d’évasion ; de manière générale, je n’aime pas montrer la vie quotidienne dans mes BD. Même dans mes BD qui ne mettent pas en scène un autre pays, je ne dessinerais jamais une vignette où l’on voit une Clio ; j’ai besoin que le lieu et l’époque du décor restent flous.

Vous avez aussi réalisé un court-métrage, Tonite, avec Sophie-Marie Larrouy. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre parcours au cinéma ?

Je viens de finir un petit documentaire sur la boxe française, que j’ai co-réalisé avec Julie Conte : c’est l’histoire d’une défaite, celle de Marion, qui nous raconte son premier et dernier combat. J’écris aussi en ce moment un long-métrage, Playlist, qui portera sur la vie d’une trentenaire. Ça parlera de quête amoureuse, de musique, mais aussi de puces de lit ! C’est beaucoup plus dans la veine de mes bandes dessinées.

Pourquoi cette attirance pour l’univers de la boxe ?

C’est quelque chose de personnel, j’aime l’idée de me frotter à la peur, d’aller au combat. Cela remonte à l’enfance, car j’étais complexée de ne pas savoir me battre. C’est d’ailleurs dans le club de boxe où j’allais que j’ai rencontré la boxeuse de mon documentaire.

Un de mes prochains livres va d’ailleurs parler de Jack Johnson, le premier champion du monde poids lourds noir. J’aime la boxe pour les mêmes raisons que j’aime l’Amérique : les deux portent un fantasme d’émancipation qui transcende la couleur de peau et la classe sociale. Les dadaïstes aussi adoraient les boxeurs et en avaient fait leurs mascottes : l’art a beaucoup à voir avec la boxe, en fin de compte.

America par Nine Antico, paru chez Glénat le 29 mars 2017.