C’est à la galerie Taglialatella que nous avons découvert l’œuvre de Kouka. Pourtant, c’est dans la rue qu’il œuvre le plus. Au coin d’une rue ou bien à la vue de tous, discrètes ou monumentales, sur les murs comme sur les fenêtres, les œuvres de Kouka dialoguent avec l’espace urbain, mais aussi avec son public, les passants et les habitants. C’est dans son atelier, dans un joyeux capharnaüm de peintures, que nous avons discuté de son parcours et de ses réflexions sur l’art urbain.

Manifesto XXI – Est-ce que pour commencer tu peux nous parler de ton parcours artistique ? Comment es-tu entré dans la création ?

J’ai toujours été un peu dans la création parce que je suis issu d’une famille d’artistes. Mon père est musicien, chanteur, conteur, ma mère travaille dans le théâtre, elle a fait beaucoup de scénographie, de costumes, j’ai un grand-père qui était peintre, un arrière-grand-père maître verrier, donc j’ai toujours baigné dans cet environnement un peu artistique.

Après à l’âge de 14 ans j’ai commencé à me passionner pour le graffiti, j’ai fait du graffiti vandale jusqu’à l’âge de 20 ans et après mon bac option arts plastiques j’ai fait une formation de décorateur publicitaire, c’est à l’issue de cette formation que je suis entré aux Beaux-Arts en 2000, où j’étais un peu considéré comme « le » graffeur, parce qu’à l’époque, le graffiti, le street art, tout ça c’était pas du tout à la mode, personne ne parlait de « street art » et le graffiti avait vraiment cette image vandale. Pendant mes années aux Beaux Arts j’ai vraiment essayé de mixer la peinture traditionnelle avec le graffiti.

Manifesto XXI – Qu’est-ce qui t’a amené dans cette culture du graffiti ?

Je crois que c’est plus la passion pour l’environnement urbain. Je suis né à Paris, vers 12-13 ans j’ai commencé à faire du skate, donc à déambuler, j’aimais découvrir de nouveaux endroits, les nouveaux spots. Le skate c’est aussi un peu une façon de réutiliser le paysage urbain et de le détourner : on se sert des marches comme tremplins pour faire des sauts, on se sert des bordures, des fontaines pour des grinds, des slides, etc., donc c’était une façon pour moi de découvrir, d’aimer la ville, et dans ces déambulations de découvrir des lieux un peu particuliers, abandonnés, des friches industrielles.

À 14 ans je suis parti vivre à Toulouse, et là j’ai découvert une très jolie ville, où le graffiti était déjà assez présent dans le centre-ville, mais plus dans une idée d’embellissement de la ville. Là où à Paris le graffiti était très vandale (et finalement pour aller voir la fresque il faut aller dans une friche abandonnée, un peu en dehors de Paris), à Toulouse il y avait un crew qui s’appelle la Truskool (notamment avec Tilt, Miss Van, Fafi, Der, etc.) qui avait vraiment investi le centre-ville en faisant des fresques très colorées. Et là ça a été un choc esthétique, mon premier coup de foudre pour le graffiti.

Manifesto XXI – Réalises-tu toujours des œuvres de manière illégale et spontanée ?

Oui, bien sûr. Malheureusement il y a tout un tas de choses qui font que je me consacre à mon activité professionnelle, mais cette liberté qui m’a amené là où je suis aujourd’hui, je n’ai pas envie de la perdre de vue, donc je continue à la cultiver en continuant à raper, à peindre dans la rue avec les potes et surtout à peindre de manière illégale parce que quand tu peins de manière légale, t’as toujours des choses à respecter.

Manifesto XXI – Tu travailles beaucoup par commande ou bien tu demandes des autorisations ?

Non, maintenant je travaille très peu par commande. Je continue à être dans ces réseaux, mais aujourd’hui j’essaie de plus mettre en avant mon travail personnel et de défendre ce que j’ai envie de dire, plutôt que de répondre à une commande précise. C’est plutôt anti-créatif pour moi.

Manifesto XXI – Et qu’as-tu envie de dire ?

Ah bonne question ! Que ce soit dans la musique ou la peinture, ce que j’ai envie de revendiquer avant toute chose, c’est de mettre en image ou en mots cette notion de liberté. On est dans une époque où on est ficelés, pieds et poings liés par tout un tas de choses, des codes culturels, un travail, un compte bancaire, un emprunt… La notion de singularité aussi est importante pour moi, parce qu’on est dans une époque où on est uniformisés. C’est très important pour moi de montrer que chaque personne a ses qualités, ses défauts, mais finalement on est tous égaux. Il y aussi un message de métissage. Je suis métis et pour moi le métis, c’est celui qui est en perpétuel déracinement car il n’appartient ni à un camp, ni à un autre. Il est au milieu, donc une personne à part. On est tous différents, mais c’est justement ce qui nous rend tous égaux.

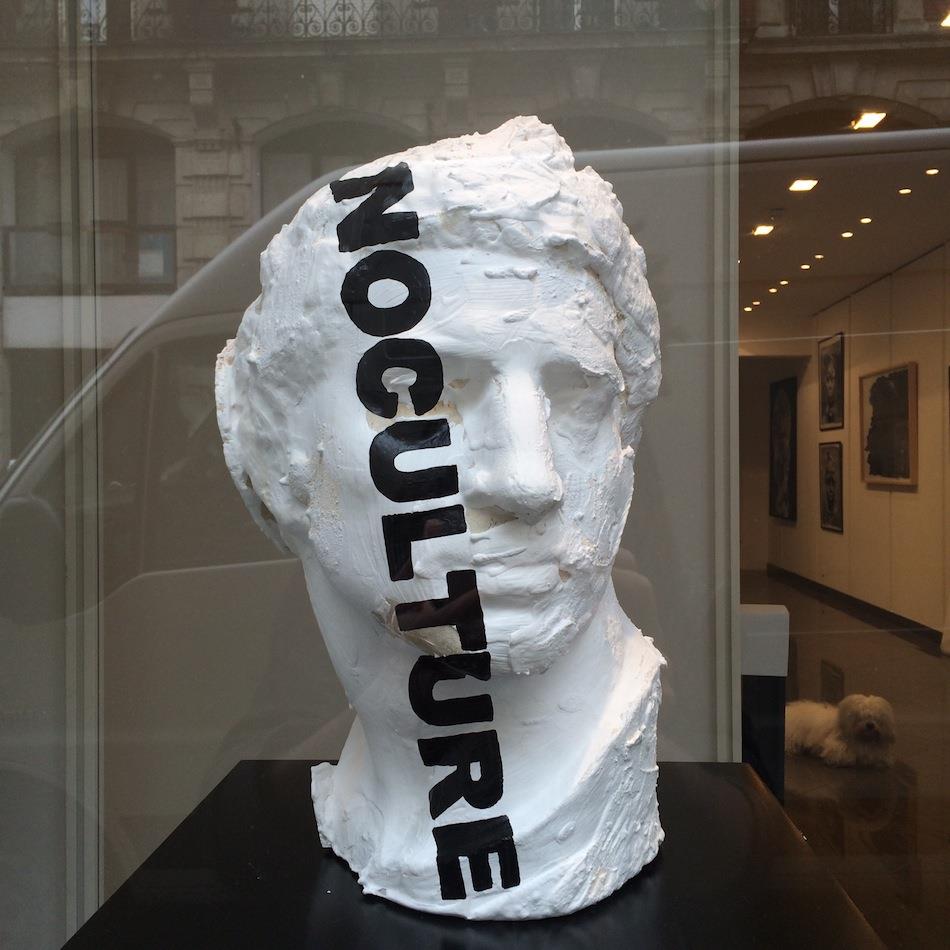

Manifesto XXI – C’est le sens qu’on doit donner à « Noculture » ? Comment faut-il comprendre cette formule-là ?

« Noculture » c’est un slogan que j’ai créé un jour avec un ami, qui peut paraître très négatif, mais en fait c’est tout simplement pour dire que si on fait abstraction de nos cultures respectives, on a tous la même nature humaine, avec les mêmes besoins – manger, boire, être en famille ou en tout cas en groupe social. Et il n’y a pas une culture qui vaut mieux qu’une autre. Pour moi l’idéal de l’Homme ce serait l’homme dépourvu de toute culture.

Manifesto XXI – Cette idée, ça t’es venu de lectures, je pense à Rousseau par exemple ?

Non, pas vraiment. Mais effectivement je rejoins Rousseau dans le sens où s’il doit y avoir une divinité ou quelque chose à respecter qui fait qu’on doit rester à notre place d’humain, c’est justement le respect pour la nature. Dans « Noculture » je pense à la culture opposée à la nature.

Manifesto XXI – Donc c’est un message de paix et de réconciliation, mais dans ta manière de l’exprimer il y a une certaine violence…

Au premier abord on peut voir de la violence dans mon travail, parce que c’est noir et blanc, très contrasté, très frontal. Le fait même de peindre dans la rue sans autorisation c’est de la violence parce que c’est interdit. Mais finalement je n’appellerais pas ça de la violence, mais de la provocation. Ensuite, la violence pour moi c’est quelque chose de culturel et une question de point de vue. Cette provocation pour moi c’est ce qui fait la force du graffiti et du rap : ce n’est pas violent, c’est brut. On n’a plus l’habitude de voir des choses brutes et provocantes, parce qu’on est dans une culture du consensus et du lissage. On veut voir les choses comme on a l’habitude de les voir, de préférence colorées, dans un cadre. Je m’insurge justement contre ces idées reçues. D’autant plus en art, ce serait choisir la facilité que de tomber là-dedans. Je veux changer ces codes et en proposer d’autres.

Manifesto XXI – Pourquoi penses-tu que ton travail a marché, alors que justement tu ne t’intègres pas forcément dans la culture dominante et consensuelle ? Penses-tu que ce sont les galeries en particulier qui sont tournées vers les contre-cultures, le graffiti, etc., ou bien toi qui aurais changé d’approche de ton art ?

Je ne pense pas avoir changé d’approche et si j’ai changé ce serait plus en me radicalisant. Déjà, dire que j’ai marché c’est un bien grand mot, je ne me considère pas encore comme ayant marché. Je pense que des galeries se sont intéressées à mon travail, d’une part pour ma singularité, et c’est vrai qu’il faut aussi du courage pour une galerie de proposer et défendre ça. Une galerie c’est censé être un espace de liberté. Aujourd’hui il se trouve que ce sont plus des espaces marchands. Dans les galeries, surtout les galeries parisiennes, on voit tout le temps la même chose. La seule chose qui a changé dans ma pratique, du fait de travailler en galerie, c’est que la galerie donne un cadre, contrairement à la rue. C’est un contexte à prendre en compte. Mais ce cadre ne m’empêche pas de dire et de proposer ce que j’ai à proposer.

Manifesto XXI – Peux-tu nous parler des figures que tu travailles, comme le guerrier bantou qu’on retrouve dans les rues du monde entier ? Pourquoi as-tu choisi cette figure, qu’est-ce qu’elle représente pour toi ?

Le guerrier bantou a été vraiment un tournant dans mon travail. Ça a commencé en 2008, j’ai fait un voyage de trois mois en Afrique équatoriale et j’étais étonné de savoir que là-bas, la culture graffiti n’existait pas. C’est un art qui est connu, mais pas pratiqué. Je me suis rendu compte qu’il n’y a pas de bombe de peinture, les murs sont sales car ils ne sont pas entretenus par la ville et la question de la propriété et de l’espace public n’est pas du tout la même. En France on nous fait croire qu’il y a un espace public qui appartient à tout le monde, ce qui est complètement faux puisqu’on n’a pas le droit d’intervenir dans l’espace public, c’est une propriété de l’État et il n’appartient à personne, à moins de demander mille autorisations pour intervenir. Là-bas, c’était beaucoup plus simple pour peindre, il suffisait de demander l’autorisation à la personne à qui appartenait le mur, sauf que j’ai été confronté à un problème : quand je proposais mes services, de peindre gratuitement sur le mur de quelqu’un, la personne me demandait de payer ! Moi qui demande à être payé pour peindre en France, je me retrouvais à ce qu’on me demande de payer pour peindre en Afrique ! Je trouvais ça assez drôle.

Le graffiti, c’est une culture de l’entre-soi, ce n’est pas fait pour parler aux gens, mais pour se parler entre graffeurs. On utilise un blase, c’est dans l’anonymat et il n’y a que les graffeurs qui se reconnaissent entre eux. Moi dans cette idée d’ouverture et de positivité, je voulais peindre et proposer des messages aux gens dans l’espace public, que les gens puissent s’y reconnaître. Je suis passé du lettrage au figuratif, et arrivé en Afrique, les codes et les cultures étaient différents donc il fallait que je trouve quelque chose qui puisse parler aux Africains aussi, qui soit universel et que tout le monde puisse comprendre le message très rapidement.

Un jour je suis tombé sur un lieu complètement à l’abandon avec une architecture incroyable, qui était destiné à être le premier musée africain, entièrement financé par des pays africains et qui devait s’appeler le « Centre international des civilisations bantu », donc un musée consacré au patrimoine culturel bantou. C’est un grand projet qui devait voir le jour il y a une trentaine d’années, mais comme pour beaucoup de projets en Afrique, l’argent a été détourné et il n’a jamais eu lieu. Tout ce qui reste c’est un grand bâtiment en chantier. Le jour où j’y ai été, j’étais surpris de voir que c’était l’armée française qui s’en servait de base d’entraînement militaire. J’ai trouvé le symbole un peu violent. J’ai décidé de peindre des guerriers africains pour faire face aux militaires français, et qui seraient à leur juste place pour reprendre possession de leur lieu. J’ai eu des retours tellement positifs que j’ai continué à en faire partout où j’allais en Afrique. Plus tard je suis allé au Brésil, je me suis rendu compte qu’étonnamment les Brésiliens reconnaissaient eux aussi les ancêtres dans la tenue vestimentaire, et il y a quelque chose de fondamentalement humain, c’est l’homme debout et fier d’être là.

Manifesto XXI – Il y a un côté spectral aussi. On a l’impression que ce sont des ancêtres protecteurs.

Oui il y a une idée de protection. Je me suis dit que c’était ça ma figure universelle, ce personnage dépourvu de tout aspect culturel, puisqu’il est nu. Les gens voient une lance, une arme, mais en fait c’est une sagaie, le bâton qui servait aux habitants de la forêt pour se protéger des prédateurs ou pour chasser, c’est un outil – ce qui fait le caractère premier de l’homme. C’est une figure qui fait appel aux ancêtres, aux origines, c’est justement en Afrique centrale qu’on a trouvé les premières traces humaines. C’est l’homme originel universel. Pour reparler de la violence, je les ai appelés des « guerriers ». Le guerrier protège sa famille et sa tribu, contrairement au soldat et au mercenaire qui font la guerre pour s’approprier un territoire ou parce que c’est leur métier. Le guerrier est un gardien.

Manifesto XXI – Et visuellement tu t’es inspiré de photographies, c’est bien ça ?

Je me suis inspiré de vieilles photos de l’époque de l’Afrique coloniale, au temps où les premiers explorateurs sont arrivés en Afrique. L’histoire raconte que les premiers explorateurs sont arrivés dans la forêt et ont vu des petits bonshommes noirs, tout nus et leur ont demandé qui ils étaient. Ils leur ont répondu « Nous sommes des Bantous ». Or en langue Kongo, « bantu » ça veut dire « humain ». Ils n’avaient jamais vu de Blancs donc ils pensaient qu’ils parlaient à des extraterrestres ! Je suis parti de toutes ces photos de voyageurs occidentaux qui se sont accaparé l’image du guerrier pour en faire quelque chose d’exotique ou de scientifique. Pour moi, l’idée c’était de sortir ces images de ce contexte colonial et de les remettre en scène dans l’espace public.

Manifesto XXI – Comment te positionnes-tu par rapport à la culture occidentale ? Il y a par exemple une série de peintures dans laquelle tu reprends la figure du Penseur de Rodin, est-ce que c’est une citation ou un détournement ?

J’ai eu l’idée de faire Le Penseur après les événements qui ont eu lieu à Palmyre, quand des intégristes ont détruit des musées entiers et des œuvres d’art qui avaient des centaines et des milliers d’années. Je me suis rendu compte à quel point détruire la culture était une façon d’effacer l’humanité, d’anéantir un peuple. Je me suis demandé quelle œuvre d’art en Occident, si elle était détruite, serait vraiment une perte pour la mémoire collective européenne. L’image du Penseur de Rodin m’est tout de suite venue. Pour moi c’était le symbole de la culture occidentale et judéo-chrétienne (parce qu’à la base le Penseur était une commande et il était placé devant La Porte de l’Enfer). Je l’ai refait à ma manière : alors qu’à la base c’est une pièce monumentale, j’ai décidé de le peindre en série et sous divers plans pour me l’approprier et qu’on retienne le personnage, la figure humaine plus que l’objet, la sculpture. Ce Penseur a des contradictions très humaines. Il incarne l’homme, il est nu (comme le guerrier bantou), il a cette force qui incarne l’Homme et en même temps il est dans cette position mélancolique de prise de conscience. Il se rend compte qu’il est mortel, fragile, éphémère. C’est ça finalement le propre de l’être humain : il est l’espèce dominante sur cette planète, mais sa conscience lui dit qu’il n’est qu’une espèce parmi les autres. Pour moi c’est un symbole humaniste, universel.

Manifesto XXI – Tu as travaillé pour l’agence de communication Haut En Couleur. Quel type de projet fais-tu dans ce cadre, est-ce que tu sépares ces projets de ceux de ton projet professionnel personnel ? Comment t’y retrouves-tu au niveau de ton identité artistique ?

Haut En Couleur, à la base, avant d’être une agence d’événementiel et une boîte de comm’, c’est un crew de graffiti. C’est une bande de potes passionnés de graffiti et avec lesquels je suis allé peindre des centaines de fois. Puis on s’est rendu compte qu’au sein du collectif chacun avait des compétences qui se rapprochaient du graphisme. Moi j’étais peintre, il y avait des graphistes, des vidéastes, des photographes, un architecte. À un moment on a décidé de se réunir en tant que collectif pour proposer des projets artistiques complets et ne plus avoir à être appelés par des boîtes d’évènementiel ou par des agences. Ce sont des amis et je continue à travailler avec eux de façon hyper naturelle, mais j’ai mon identité propre visuellement et Haut En Couleur a aussi sa propre identité.

Manifesto XXI – Tu as participé à l’expérience du « Château Albat’Art », le squat artistique près de la place de la République à Paris. Est-ce que tu peux nous parler des 77 guerriers bantous que tu as peints sur la façade du bâtiment et l’histoire de ce projet ?

À une époque, je n’avais pas d’atelier. J’en parlais avec une amie, qui m’a dit « J’ai des potes qui ont ouvert un squat et y’a de la place », j’ai été étonné de voir que c’était en plein centre de Paris, vers République, que c’était un bâtiment de huit étages plus quatre sous-sols et 8000 mètres carrés au sol, donc c’était un immeuble entier (une ancienne banque), complètement neuf qui avait été investi par un petit groupe de squatteurs (ils étaient une vingtaine au début). Ils avaient besoin d’artistes pour investir le lieu et avaient envie de créer un engouement artistique, sachant que le lieu allait être éphémère. En tant qu’artiste qui aime travailler dans l’espace public, j’ai demandé aux personnes qui habitaient sur place si ça les gênait que j’investisse aussi l’extérieur du bâtiment. Les avis étaient mitigés, parce que ça pouvait poser problème avec le propriétaire, par rapport à la mairie… Mais je leur ai dit « Attendez, vous vous appelez le Château d’Albat’Art, y’a une enseigne pirate, on est des pirates ou on n’est pas des pirates ! Il faut une armée pour garder ce château ».

Manifesto XXI – Et c’était aussi assumer visuellement le squat.

Effectivement c’était montrer qu’il y avait une vraie présence. Quasiment tout le monde est tombé d’accord sur le fait qu’il fallait assumer cette visibilité et montrer aux gens qui passaient qu’il y avait un squat artistique, que les squats c’est pas seulement des camés qui se piquent dans le noir et qui sont cachés, mais aussi des artistes. C’était aussi montrer aux gens qu’il y avait en plein Paris des choses qui se faisaient sans autorisation et que ce n’est pas pour autant que ce n’est pas de l’art.

Manifesto XXI – Lors de l’évacuation en 2011 tu as réussi à récupérer quelques hublots ?

Le squat a ouvert en décembre 2010, j’ai peint les fenêtres un mois après. Il a été évacué en mai 2011 donc on n’y sera resté que six mois. Mais les fenêtres sont restées jusqu’en 2015. Pendant cinq ans, ces guerriers étaient là pour témoigner de cette vie artistique qu’il y avait eu dans le bâtiment. Un jour je passais devant et j’ai vu qu’un étage avait été effacé. Puis j’ai reçu des mails de gens que je connaissais et d’inconnus qui me demandaient « Où sont passés tes guerriers ? Ils vont détruire l’immeuble, il faut que tu fasses quelque chose, que tu sauves cette armée parce que ça témoigne d’une histoire ». Moi qui ai l’habitude de peindre dans la rue et de voir les œuvres disparaître, ça ne me gênait pas que les fenêtres disparaissent. Mais par rapport à la vie artistique et aux artistes qui y ont vécu, pour moi, effacer ces fenêtres, c’était effacer la vie de tous ces gens, ignorer leur culture et leur histoire.

Je me suis engagé dans une bataille, avec mon avocat et ma galeriste, pour essayer de rencontrer le promoteur immobilier et lui demander de sauvegarder ces fenêtres, ou tout du moins de les récupérer. Il y a eu plusieurs problèmes : la façade était classée, donc le promoteur était obligé de la garder. Deuxième problème : les fenêtres sont des hublots faits sur mesure, donc remplacer soixante-dix-sept fenêtres ça coûtait une blinde, c’était hors de question. Finalement on a réussi à trouver un compromis grâce au soutien de la fondation Chirac et l’ONG l’AMREF. Le promoteur s’engageait à démonter dix fenêtres qui seraient vendues aux enchères et dont les recettes iraient intégralement à la fondation Chirac et à l’ONG. Au début j’étais un peu contre, parce que l’œuvre était une série donc il fallait que les guerriers restent ensemble, mais finalement j’ai accepté car les deux fondations travaillaient en Afrique (la fondation Chirac donne une aide aux pays sous-développés par la culture et l’AMREF apporte des soins en Afrique), et c’est quelque chose de concret que je peux apporter. Je me disais aussi que ça allait peut-être m’aider à récupérer les autres fenêtres. Cette vente a très bien marché, il y a eu 46 000 euros de recette. À partir de là, plein de gens ont commencé à s’intéresser à ces fenêtres. Entre temps, pour une question de sécurité, le promoteur a dû enlever les fenêtres. J’ai donc proposé de les enlever à ma charge, j’ai fait appel à la fondation Montresso avec laquelle je travaille justement à Marrakech, je leur ai proposé de leur faire don des cinquante-cinq fenêtres, à deux conditions : qu’ils prennent en charge le démontage des fenêtres, et qu’elles soient ré-exposées dans l’espace public. La première fenêtre démontée a été exposée à l’île de Gorée pendant la biennale de Dakar cette année. C’était symbolique. Pour moi, l’œuvre c’était cette façade avec les soixante-dix-sept guerriers. À partir du moment où vingt ont été effacés, dix vendus aux enchères, les guerriers restants ne sont pas tant des œuvres d’art que des témoignages de cette œuvre éphémère.

Manifesto XXI – Cette œuvre est morcelée et décontextualisée en plus…

Oui, pour moi c’est cohérent avec l’histoire de ces guerriers. L’histoire de l’Afrique, c’est ça aussi : on avait des peuples unis, puis la colonisation est arrivée et on a fait des frontières, on en a pris certains qu’on a envoyés en Amérique, d’autres aux Antilles. Aujourd’hui, un guerrier bantou est retourné en terre africaine, il a été ré-exposé sur l’île de Gorée (qui était quand même l’île d’où partaient les esclaves pour les États-Unis). Pour moi c’est le symbole qui compte le plus. Ce guerrier n’est pas une œuvre d’art plastique, mais une œuvre d’art humaine. Sauver une partie de cette œuvre, c’était vraiment un travail collectif (les architectes, les promoteurs immobiliers, ma galeriste, un avocat, les différentes fondations, la mairie du 10e arrondissement). Et l’acheminement de cette fenêtre, qui pèse des centaines de kilos, avec de la peinture acrylique sur verre (ce qui est hyper fragile), c’est limite un chemin de croix ! C’est un peu l’histoire inversée de l’histoire de l’immigration : un guerrier sur soixante-dix-sept a réussi à retourner en terre d’Afrique et il est là pour témoigner de l’existence de tous les autres guerriers qui en chemin ont été dispersés ou détruits, volés, etc.

Manifesto XXI – Il y a un guerrier qui est retourné sur le bâtiment initial ? J’ai vu que tu avais été invité à l’inauguration de l’hôtel Renaissance (Marriott), qui se trouve dans le bâtiment qui abritait autrefois le squat.

Non, pas exactement. J’ai offert un guerrier à l’hôtel, qui au début n’était pas trop d’accord et ils ne savaient pas trop quoi en faire. Mais le directeur de l’hôtel m’a appelé pour me remercier et m’inviter à refaire des guerriers sur la façade. J’étais un peu contre au début en repensant à cette histoire, mais finalement ces guerriers ne m’appartiennent plus. C’est pour moi le principe de l’art dans l’espace public. Ils appartiennent aux gens qui vivent sur place, qui les côtoient tous les jours, qui les voient, se reconnaissent en eux, les aiment, ont fait la démarche de m’écrire pour me demander où sont passés les guerriers. J’ai donc accepté de refaire six guerriers sur la façade.

Manifesto XXI – Hier soir tu as publié une photo d’une femme avec un guerrier peint sur le dos et un message de soutien à la marque Les Récupérables.

C’est Anaïs, une amie styliste qui vivait dans le squat à l’époque, et qui a une asso qui s’appelle Les Récupérables [marque de vêtements qui promeut la mode éthique]. Elle m’a appelé il y a quelques semaines en me disant « C’est fou, j’ai réussi à parler avec le directeur de l’hôtel et on va y organiser pendant la fashion week un défilé de mode. Je suis hyper contente, c’est quand même là où j’ai habité. Faire le défilé de mode là-bas, pour moi c’est une continuité, c’est l’histoire. Je vois que pour toi aussi il y a cette histoire. Tu ne veux pas qu’on fasse quelque chose ? ». Donc elle a fait un petit teaser pour parler de cet événement. Comme elle faisait vraiment partie des murs et que c’était une des guerrières qui vivaient dans ce lieu, je lui ai proposé de lui dessiner cette guerrière sur le dos.

Manifesto XXI – Comme sur un mur en fait…

Exactement. C’était pour dire qu’elle aussi portait en elle la vie de ces guerriers.

Retrouvez Kouka sur :

Et ses œuvres à la galerie Taglialatella à Paris