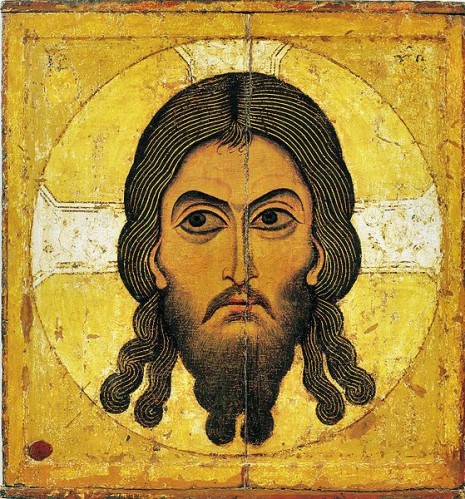

Cette figure vous dit-elle quelque chose ? À moins que vous n’ayez été à la Galerie Tretiakov ou que feuilleter des livres sur l’art des icônes fasse partie de votre quotidien, il est probable que ce bonhomme à la mine renfrognée vous évoque plus un méchant de dessin animé qu’une Sainte-Face. Pourtant ceci est bien une icône russe de l’an 1100, peinte selon les codes très stricts de cet art sacré. Nul besoin d’être spécialiste pour apprécier l’expression truculente de cette figure ! Ce pourquoi je vous invite à lire quelques œuvres de l’histoire de l’art canonique à travers le prisme des références les plus chères de notre génération Y, nourrie aux Disney, dessins animés minikeums, sagas SF et à la mangamania.

Les grands classiques et notre enfance

Le Geek est la figure emblématique d’une génération qui baigne depuis l’enfance dans l’univers d’internet, des dessins animés, bandes dessinées et jeux vidéo. Mais cette culture est encore parfois dénigrée comme un produit dérivé des Beaux-arts traditionnels et de la littérature classique. Si l’alibi de l’ancienneté est aberrant pour la question de la valeur d’une œuvre, l’excès inverse l’est tout autant. La modernité d’une œuvre n’est pas non plus gage de grande qualité. Dans un cas comme dans l’autre, il serait absurde de nier le passé iconographique qui a consciemment ou non inspiré son créateur, et de fermer les yeux sur les avatars qui ont, à leur tour, été sous influences. Les créations artistiques s’inscrivent dans une continuité, malgré les nombreuses et profondes ruptures qui rythment l’histoire des arts. La preuve? Les ressemblances étonnantes que l’on peut s’amuser à établir entre des figures issues d’époques et de registres extrêmement différents :

Les ressemblances parlent d’elles-mêmes et peuvent mener à des pistes intéressantes. Deux explications sont possibles : ou bien l’auteur de l’œuvre la plus récente s’est délibérément inspiré de l’œuvre ancienne, ou bien cette influence est inconsciente, spontanée et indirecte. Carl Gustav Jung élabore le concept d’inconscient collectif pour expliquer l’apparition régulière d’archétypes universels. Ainsi, le peintre italien du XVIe siècle et le dessinateur de BD sont mus, en plus de leur propre imaginaire individuel, par des instincts et des représentations communes. L’humour grinçant du boogie–woogie, des noces funèbres de Tim Burton et de la «skeleton dance» de Disney s’inscrivent tous deux dans la tradition grotesque médiévale de la danse macabre, memento mori exprimant et exorcisant l’angoisse morbide.

Mais ce qui est plus amusant, c’est que bon nombre de figures visuellement ressemblantes ne correspondent absolument pas aux mêmes significations. La représentation sacrée de la vierge sur la fresque du Maître de Tahull, par exemple, ressemble étrangement au maléfique vizir Jafar dans le dessin animé Aladin (version animée par les studios Disney du conte des Mille et Une Nuits). L’hypothèse de l’archétype jungien étant donc écartée, on ne peut que constater l’influence purement esthétique qu’exercent les arts anciens sur l’ère numérique contemporaine. Suis-je la seule à trouver que ce masque Punu sourit avec les yeux tel un BN ou un smiley? Il n’a pourtant rien à voir avec la fonction purement modalisatrice du smiley dans le langage 2.0. Le masque Punu est un objet liturgique utilisé lors de rites funéraires, censé représenter les ancêtres. Les yeux clos proéminents en amande font partie du lexique formel de cette ethnie du sud du Gabon ; ces visages incarnent un idéal de beauté féminine et la sagesse des anciens. Il n’est pas complètement idiot de penser au visage rieur du smiley, car ce masque représente, comme nos précieux petits bonshommes jaunes, une expression humaine de manière très stylisée. Outre les différences qui les opposent, un lien, si mince soit-il, les relie dans l’histoire des représentations.

Arrivée de la culture pop dans le monde des savants

La découverte tardive par les artistes européens d’œuvres extraoccidentales, considérées alors comme des arts «primitifs», est à l’image du processus par lequel nous nous forgeons une culture personnelle. Le contenu premier de notre connaissance n’est pas celui des arts les plus anciens de l’histoire. J’ai connu les pokémons avant les icônes chrétiennes du XIIe siècle. Je n’insinue pas qu’ils sont les icônes du XXIe siècle … Mais je dois avouer qu’à l’âge de six ans je leur apportais plus d’intérêt qu’à l’ouverture du Palais de Tokyo. Néanmoins, c’est en étudiant l’art sacré médiéval que j’ai pu situer correctement dans l’histoire l’ensemble hétéroclite de mes références culturelles et enfin comprendre plus de boutades en regardant les Simpsons.

On considère souvent les «arts mineurs» comme des activités de distraction ou bien ayant un rôle purement formateur. On met du Roal Dahl dans les mains de son marmot dans l’espoir qu’il puisse un jour lire Tolstoï. Pourtant, bon nombre de bibliophages passent volontiers de l’un à l’autre ! Les références de notre enfance et adolescence sont plus qu’une phase passagère vers le monde des grands, elles nous marquent personnellement et ont une valeur en soi. La tendance actuelle va dans ce sens : la pop philosophie est une discipline désormais présente sur la scène universitaire, les séries TV font alors l’objet d’études sérieuses dans des départements spécialisés et on peut trouver à l’université des cours de cinéma sur les blockbusters. Ces grandes productions américaines ont un objectif délibérément commercial, mais ça n’exclut pas la présence d’enjeux artistiques, historiques et philosophiques : quoi de plus emblématique, par exemple, que Transformers ou Terminator pour étudier le phénomène de transhumanisme ?

La recherche de l’origine, un serpent qui se mord la queue

L’œuvre ayant le plus de prestige est souvent la plus ancienne, qui fait office de modèle originel : la quête de l’origine se double souvent d’un jugement de valeur. Mais c’est une recherche sans fin. Prenons le cas des contes de fées, dont le contenu provient de mythes et de traditions orales. Les adaptations des studios Disney prennent leur source dans les recueils des frères Grimm, mais ces derniers sont inspirés de contes germaniques ; rien n’y est pure invention. La recherche de l’origine devient vite un casse-tête chinois : la belle-mère de Blanche-Neige dans la version animée de Disney de 1937 est directement inspirée de la statue gothique de la margravine Ute (dans la cathédrale de Naumburg en Saxe) au XIIIe siècle. Qui donc doit récolter les lauriers : le dessinateur Disney, le sculpteur ou bien la margravine en personne? Le musée Grimm à Kassel met en valeur l’incessante évolution des contes et leurs illustrations sans snober leurs dérivés contemporains. On y trouve autant de manuscrits sous verre que de jouets en plastique.

Dans les versions Disney des contes de fées, les histoires sont clairement modifiées par une censure morale : l’horreur, la cruauté, les détails morbides sont largement atténués par rapport aux récits ancestraux. Mais ces changements ne sont pas que des «défauts» de retranscriptions, ce sont aussi des éléments qui constituent l’identité et la singularité de ces versions, sans oublier leurs qualités proprement cinématographiques.

Cette association des savoirs est, je trouve, importante : il s’agit à travers elle de connaître les œuvres du passé tout en évitant les travers réactionnaires ou conservateurs les érigeant en modèles de l’originalité absolue, de s’intéresser aux œuvres modernes et contemporaines sans commettre l’erreur de faire table rase de leur ascendance. C’est enrichir l’histoire et éclairer les lectures des œuvres passées.

Mylène Palluel