Les violences sexistes sont une horreur quotidienne. Comment les donner à voir ? Comment révéler la tension entre ces deux phénomènes, l’horreur et le quotidien, que l’on imagine opposés dans l’expérience humaine ? Et comment, face à l’éternelle atonie vis-à-vis des chiffres pourtant effroyables, provoquer un frémissement, une prise de conscience ? Les réponses se trouvent peut-être au théâtre.

Lors de l’édition 2021 de Latitudes Contemporaines, festival lillois encourageant et diffusant les nouvelles démarches artistiques, deux pièces se sont appliquées au périlleux exercice de la représentation des violences sexistes par le spectacle vivant. Entre montrer, argumenter, documenter, suggérer, Macho Man (Àlex Rigola, Compagnie Heartbreak Hotel) et Reconstitution (Emilie Rousset, Compagnie John Corporation) ont tenté deux approches opposées, respectivement sensible et cérébrale. Exploration des enjeux.

Macho Man, la stratégie du choc

On avance quasiment à l’aveugle, guidé·e par une voix au-travers de chambres noires où sont disposés quelques témoins visuels, banals, déchirants, gravissimes. Une voix nous fait passer d’une salle à l’autre comme on entre dans un nouveau cercle de l’Enfer. On pense à Béatrice, dans l’Inferno que nous, en tant que société, avons ouvert nous-mêmes.

Macho Man est un dispositif qui nous plonge dans des violences machistes, terme que l’on préfère en Espagne – son pays d’origine – à « violence sexiste », de façon à souligner l’origine de la violence. D’après l’OMS, une femme sur trois sera frappée par son compagnon dans le monde. En France, les hommes violent et tentent de violer plus de 95 000 femmes par an, soit 260 femmes par jour, soit 10 femmes par heure, soit une femme toutes les 6 minutes ; en France, un homme tue sa conjointe tous les deux jours et demi. La bataille des chiffres fait rage autour des violences sexuelles sur les enfants, mais on peut juger qu’en France elles touchent au moins 10% des enfants, que l’âge moyen des victimes est de 10 ans, qu’elles sont incestueuses 44% du temps, perpétrées par des hommes à plus de 90% , adultes à plus de 70%.

Tout le monde s’en fout. Des vies jetables. Des plus pauvres que soi. Des « chez les autres ». Pourtant les calculs sont rapides. Dans chaque salle de classe, au moins deux enfants sont en train d’essayer d’oublier leur soirée de la veille. Dans chaque famille composée d’une mère et de deux sœurs, l’une d’elle va passer au moins une fois sous les coups.

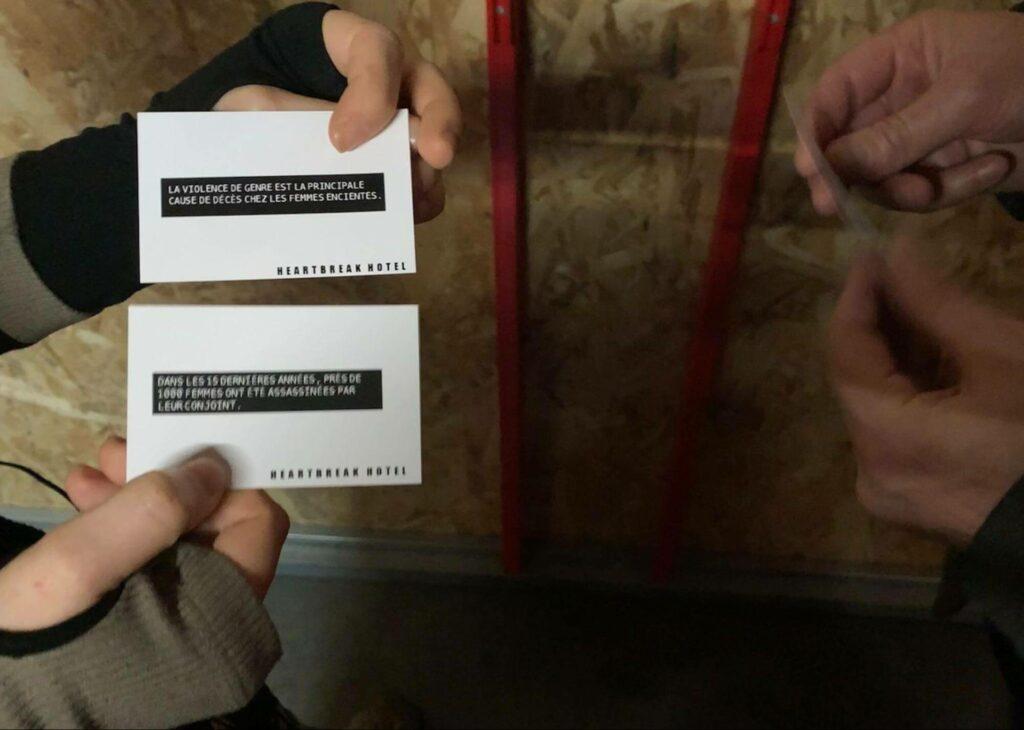

Puisque la réalité des chiffres ne permet manifestement pas d’abattre le mur du déni généralisé, la compagnie Heartbreak Hotel et le metteur en scène Àlex Rigola prennent le public par les sentiments. Chaque salle de la déambulation qu’offre Macho Man est thématique, émaillée de petits témoins réels d’histoires d’horreur quotidienne. Les petits objets ramassés d’une femme surveillée, menacée. Les dessins d’enfants victimes de coups et/ou d’inceste, des pères vociférants rouges comme des briques, le sexe à l’air au milieu des bouteilles vides, coloriés au crayon mal taillé.

L’horreur quotidienne révélée par le témoignage mis en scène

Toujours guidé·e par la voix, on rencontre ce groupe d’hommes coupables de viol en réunion sur une jeune Espagnole en 2016. Les messages de leur groupe WhatsApp baptisé « La Meute » sont accablants. Ils ont été trouvés non coupables en première instance. Les motifs de relaxe de différents procès pour viol s’égrènent sur les murs. On lit par exemple : « il ne s’agit pas d’un viol puisqu’il lui a offert un verre d’eau. » On tourne les pages de la déposition de la victime, qui se retourne contre elle en un ubuesque interrogatoire à charge. Tout cela sous le regard pétillant et goguenard des violeurs de La Meute, dont la photo du groupe WhatsApp nous surplombe. Ils ont ce sourire brillant et insouciant des hommes qui savent qu’il ne leur arrivera rien.

Béatrice ne nous lâche pas : « vous pouvez entrer dans la salle suivante. » On écoute de longs témoignages audio de femmes qui se sentent s’éteindre peu à peu sous les coups. L’une en réchappe. On finit par comprendre que l’autre en est morte. L’avant-dernière salle nous invite, justement, à regarder les centaines de photographies sur les murs, de femmes tuées par un homme proche. Parfois, on voit un homme que l’on suspecte être l’assassin en arrière-plan. C’est terrifiant. On se dit : « pas mon frère, pas mon fils. »

Dans la dernière salle, un joueur s’offre les services d’une prostituée dans le jeu vidéo Grand Theft Auto. Une fois la transaction effectuée de façon vulgaire et sans grâce, dans une mise en scène au premier degré outrepassant sans le vouloir la parodie de la virilité, le joueur jette la femme hors de la voiture. Puis la rattrape, la jette à terre, la frappe. La frappe. La frappe. Elle agonise, puis meurt. Après le bruit des coups et des cris, le joueur se relève silencieux, raide et saccadé, les yeux vides du personnage modélisé en 3D. Au-dessus de sa tête, un dollar vert : il a retrouvé son argent en pillant le cadavre. 335 millions de copies de la franchise GTA ont été vendues dans le monde.

Pas mon frère ? Pas mon fils ?

S’identifier soi-même sur le spectre entre victime et bourreau

On peut s’interroger sur cette démarche choisie par Àlex Rigola dans la représentation de la violence sexiste : pourquoi infliger quelque chose de violent à la spectateur·ice, sans arguments ni discours – qui viennent à la sortie, dans l’espace ressource ? On en sort avec la nausée, particulièrement après le mauvais goût voyeur et insupportable de la vidéo diffusée dans la dernière salle. Est-ce logique de se faire violence pour stopper le cycle de la violence ? Le dispositif apporte une réponse désagréable à cette question. Dans une salle, les visiteur·ses se retrouvent face à face en tandem. La voix demande : « avez-vous déjà été victime de violence machiste ? » On hoche la tête, la personne en face de nous aussi. « Avez-vous déjà été témoin de violence machiste ? » On hoche. « Avez-vous déjà laissé faire ? » On hoche. La personne en face de nous aussi. Nous voilà devant les faits, victimes et complices, sans qu’on y accole un jugement moral.

Peut-être que ce n’était pas si grave, cette fois où on n’a rien dit. Peut-être que c’était juste une blague. Mais on n’y croit plus trop, aux minimisations, pris·es dans les entrailles de Macho Man, devant les conséquences directes de la banalisation de la violence sexiste. Une morte tous les deux, trois jours. Nous voilà, dans un habile jeu de points de vue, mis·es face à nous-mêmes : autant spectateur·ices que facilitateur·ices de cette infecte tragédie, dans la pièce de théâtre et dans la vie.

C’est cette prise de conscience du continuum de la violence, du virtuel au réel ; de la blague à l’insulte, de l’insulte à la claque, de la claque au coup de poing, du coup de poing au meurtre, qu’a voulu mettre en place le CIDFF des Hauts-de-France (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles), avec la compagnie Hotel Heartbreak, dans le prolongement du festival. La pièce, universelle, prend une ampleur symbolique avec son implantation dans la région, qui recense le plus de féminicides de toute la métropole. Le dispositif a été installé dans un lycée arrageois, composé à 90 % de garçons.

Pauline Benedetto, du CIDFF, a effectué la médiation avec les lycéen·nes. Elle les a accompagné·es du dispositif à l’espace ressource où se trouvent psychologues et associations, ainsi que brochures et statistiques à foison. Elle souligne que là où la prévention se heurte généralement à une ouate polie de déni et de désintérêt, Macho Man a impressionné tous les lycéen·nes, les faisant se sentir empathiques et concerné·es. Elle rapporte également une prise de conscience de la part des lycéen·nes du « fonctionnement machiste entre élèves, dans 18 groupes sur 20 » : « on a essayé de travailler sur l’empathie, les petits mots qui peuvent dégrader les conditions de vie de la personne en face de vous. Les élèves ont pris conscience de la violence dans laquelle ils vivent. Mais ils la prennent pour leur culture, notamment une culture de l’humour. » Même réaction devant la scène de GTA : « ils disent savoir faire la différence entre réel et virtuel. Mais ils laissent leurs petits frères de 10 ans y jouer. On a beaucoup sensibilisé sur le fait que si les grands savent faire la différence, les petits n’ont pas la maturité psychique pour. Par contre, tous les élèves soulignent l’acharnement du joueur vis-à-vis de la prostituée. Ils ont vu que ça pouvait se passer dans la vraie vie. Ces victimes que l’on voit dans Macho Man ont été tuées avec violence, acharnement, préméditation… Ce lien les a choqués. Ça, c’est aussi la vraie vie. »

Dans la petite dizaine de filles du lycée, raconte Pauline Benedetto, certaines sont restées muettes. D’autres ont fait part de leur expérience systématique de harcèlement sexuel. Cela a été l’occasion d’essayer de déconstruire la conception du rapport aux femmes chez les garçons, qui opposaient alors aux filles leur inconditionnel « droit à draguer ». Un droit dont ils estimeraient devoir jouir sans pour autant accorder à leurs camarades filles le droit de dire : « non ». Comme la plupart des hommes d’ailleurs – 81% des Françaises sont harcelées sexuellement dans la rue, 60% des Européennes au travail. Un droit à draguer pour eux, sans droit au consentement et à disposer de sa propre personne pour elles. Sur une femme, leur droit prévaut. On voit le nœud coulant se mettre en place à cet endroit précis du quotidien. C’est sans doute un des points aveugle de Macho Man : la spirale entre la bonne foi et le massacre ; et la façon dont ils s’enroulent l’un dans l’autre. Soit le sexisme ordinaire.

Percer l’ordinaire chez les victimes et les bourreaux

La question de la représentation se pose aussi une fois la barrière de la violence physique passée. Dans cette débauche de spectacle de violences extrêmes, est-ce que les auteurs et victimes de violences conjugales se retrouveront ? On pense également à l’initiative du Ministère de l’Intérieur de soumettre des auteurs de violence conjugale à des films reconstituant des scènes de violences intrafamiliales selon différents points de vue – évidemment dans le but de les mettre à la place de la victime, face à leurs propres actes. Si l’outil a présenté des premières preuves de retardement des récidives, représenter la violence extrême, n’est-ce pas prendre le problème par le petit (bien que sinistrement et massivement meurtrier) bout de la lorgnette ?

A la suite de ce questionnement, pour mieux comprendre par quelles représentations peuvent atteindre perpétrateurs et victimes de violences intrafamiliales, nous avons contacté une association des Hauts-de-France agissant spécifiquement auprès d’hommes incarcérés, auteurs de violences conjugales. Une psychologue, souhaitant rester anonyme, y organise des groupes de parole de responsabilisation. Elle met avant que ses patients vivent la reconnaissance de leur violence comme une humiliation : « ils sont fiers de frapper des hommes, mais honteux de frapper des femmes. ». Dès lors, l’ego faisant obstacle à la reconnaissance de la violence, celle-ci vient plutôt de l’appareil judiciaire. Soit quand le mal est déjà fait. Une fois incarcérés, ce sont les témoignages d’autres hommes violents qui les font avancer ; là où aucun n’aurait accepté de reconnaître sa violence avec des récits de victimes ou avec des arguments. La victoire, c’est quand « à la fin des sessions, ils nous disent qu’ils ont compris que les autres, en face d’eux, avaient aussi des sentiments ». Ce qui devrait être le début du chemin est en fait la fin d’un long travail. On comprend qu’avant cela, aucun témoignage de victime ne peut logiquement être entendu.

Concernant les victimes, la psychologue souligne que représenter très majoritairement des violences extrêmes empêche d’identifier correctement la violence et de se séparer du conjoint avant qu’il ne soit trop tard. C’est-à-dire avant le premier coup. En effet, nos représentations — dont Macho Man, typiquement — ne rendent pas compte de l’escalade d’une violence qui existe déjà dans des insultes ou des comportements rabaissants, par exemple. Elle remarque que beaucoup d’hommes qu’elle accompagne sont dans des couples au fonctionnement violent, où les insultes sont communes aux deux parties ; et que mettre la barrière à la violence physique est néfaste à la prévention de la violence conjugale : « Accepter de se faire insulter, c’est déjà s’enfermer dans son rôle de victime. »

Cependant, il faut nuancer cette vision où la femme serait partie prenante active, responsable de cet enfermement, voire celle qui provoque les coups. Cette compréhension, toujours largement majoritaire même dans les cercles thérapeutiques, ne saisit pas le déséquilibre de la violence dans le couple (c’est la différence entre la dispute conjugale et la violence conjugale), des menaces (« si tu pars je te tue », « tu ne reverras jamais les enfants », « on sort de la prison, pas de la tombe »), des mécanismes d’emprise et du psycho-trauma chez les femmes victimes de violence. En cela, cette vision échoue totalement à comprendre le fonctionnement de la violence chez les deux parties du couple et perpétue le mythe que les femmes qui ne partent pas sont, quelque part, des victimes consentantes.

Dans les deux représentations de la victime, celle qui ne peut plus agir (comme dans Macho Man) et celle qui porte la responsabilité de son malheur (« elle aurait quand même pu partir »), on échoue à saisir ce qui fait la condition d’une victime. A la fois véritablement victime, mais qui pourra dire « non », un jour, même si elle n’a pas pu aujourd’hui. Une victime pas responsable de son malheur, mais agente d’elle-même. Parce que c’est ça, la réalité d’être une victime : naviguer comme on peut dans la violence, faire les choix quand on peut les faire, dans un contexte où on est empêché·e, découragé·e, menacé·e de les faire. A la fois victime et agent, c’est-à-dire capable et méritant d’agir et d’être aidé·e, avant de finir dans la tombe.

Ce que Macho Man nous apprend

En somme, le dispositif de Macho Man n’aura sans doute pas d’effet de prise de conscience sur les auteurs de violence conjugale. Il manque la représentation insidieuse, vénéneuse, lente, macrosociale, de l’instillation de la violence dans le couple. Il n’en aura pas forcément non plus sur les victimes, qui seront plus accueillies par le très efficace espace ressource. Il manque aussi l’articulation de la violence dans les couples queers, heureusement rattrapée dans l’espace ressource par des brochures.

Cependant cette pièce crue et pudique, ordinaire et ultraviolente, est une représentation efficace de l’horreur extrême et quotidienne de la violence machiste. Son approche semble avoir une réelle fonction d’électrochoc, régulièrement vérifiée par le recueil du public lors de la tournée de la pièce ou sur le terrain du lycée arrageois. Pour le grand public, qui est statistiquement lié de près ou de loin à de telles violences (consciemment ou non), cette sortie du déni est déjà énorme. A elle seule, elle légitime d’explorer plus avant l’espace esthétique et politique ouvert par Macho Man.

Reconstitution et la foi en l’argument

Reconstitution, mis en scène par Emilie Rousset et joué par la compagnie John Corporation, prend le contre-pied total de l’approche choc et émotionnelle de Macho Man. Reconstitution choisit au contraire d’investir l’argumentaire. On croit assister à une retranscription du procès de Bobigny (1972), entrepris à la suite de la dénonciation d’un avortement, encore illégal suite à sa déclaration par le régime de Vichy de « crime contre la Sûreté de l’État » en 1942. Commis par Marie-Claire Chevalier, 16 ans, aidée de sa mère, modeste employée de la RATP, et trois autres femmes, le dénonciateur de cet avortement n’est nul autre que le violeur de Marie-Claire lui-même. Défendue par Gisèle Halimi qui en fit un procès politique, on estime qu’il est le déclencheur de la dépénalisation de l’avortement en France. Ce à quoi l’on assiste en fait, lors de Reconstitution, c’est à des discours contemporains sur l’avortement, rejoués par les comédien·nes, dispersés dans la salle et répétant inlassablement les textes tout au long de la soirée. On se promène alors à notre guise de session en session, jouissant d’un truchement bien plus incarné que la lecture. Les arguments d’activistes, de philosophes, de juristes, de journalistes prennent vie de façon intense. Une discussion absolument nécessaire alors que reculent spectaculairement les droits reproductifs aux États-Unis ou en Europe – comme le dit si bien Emile Duport, militant anti-avortement, rapporté dans Reconstitution : « En France il s’agit d’une dépénalisation, pas d’un droit. »

Christine Delphy (MLF) et Véronique Séhier (Planning Familial), sous les traits des comédien·nes, nous racontent la mobilisation des années 70 et la fragilité d’un droit qu’elles voient attaqué de façon quotidienne en France : « Les femmes, elles vont continuer à s’enfoncer du persil et des aiguilles à tricoter dans le vagin si elles n’ont pas le droit d’avorter. Les militants anti-avortement ne sont pas ‘pro-vie’. Ce n’est pas une vie ce qu’ils proposent. ».

On entend Myriam Paris, spécialiste du contrôle des naissances à la Réunion, nous expliquer la violence de la colonisation sur les corps et choix familiaux des femmes réunionnaises, ainsi que la mobilisation et l’invisibilisation du mouvement féministe décolonial dans les départements d’Outre Mer.

Véronique Champeil-Desplats (professeure de droit public) et Camille Froidevaux-Metterie (philosophe) nous expliquent comment sans la maîtrise de leur corps et de leur vie, les femmes ne peuvent pas participer à la vie publique et à la construction démocratique : « l’avortement va permettre enfin aux femmes de devenir des hommes comme les autres », disent-elles avec ironie, après avoir souligné comment nos penseurs se sont acharnés pendant toutes les Lumières à faire disparaître les femmes de l’assemblée publique. Camille Froidevaux-Metterie en tire la conclusion logique : « le droit à l’avortement est le socle de nos régimes démocratiques. »

Ainsi, Reconstitution s’empare astucieusement du statut de l’argument et du discours dans le féminisme, en s’appuyant sur un moment pivot de la lutte féministe : le droit à l’auto-détermination dans l’avortement, gagné par le déploiement d’une rhétorique implacable.

Face au déni, comment représenter la violence sexiste ?

Claude Servan-Schreiber, témoin au procès de Bobigny, se rappelle dans Reconstitution : « Elle n’ont jamais dit : ‘désolée’. C’était ça qui était fou. Jamais elles n’ont demandé :‘pardon.’ » Cette détermination à ne pas s’excuser pour son droit à disposer de soi-même, on la retrouve chez Anne, la jeune héroïne de L’Evénement, film d’Audrey Diwan, récompensé d’un Lion d’Or. Le film, dans notre sélection des meilleurs films de 2021, documente le trajet d’une jeune fille au tournant des années 50-60. Seule et sans ressource autre qu’elle-même, ni solidarité amicale ou familiale, elle doit avorter. Une œuvre qui ne fait aucune concession sur la pudeur, qui filme la douleur, le sang et la solitude. Un film cependant d’une lumière tenace, qui ne faiblit jamais ; portée par une jeune femme qui ne demande jamais « pardon ».

Un refus de pudeur sanctionné d’un avertissement en début de film, alors qu’on ne voit de la violence physique que dans ce que cette femme se trouve obligée de s’infliger (une claque mise à part). Pourtant les œuvres mettant en scène la violence entre hommes, ou la violence fantasmée à l’égard des femmes, ne s’encombrent pas d’une telle précaution. Une éviscération giclante sur un champ de bataille, c’est normal ; un fœtus, c’est monstrueux. La violence de la vie des femmes, de leur corporéité, est encore largement tabou.

Un tabou au rôle social très clair : la reproduction des conditions de la violence, c’est-à-dire l’ignorance de son aspect systémique et l’isolement des victimes dans ce qu’elles croient être leur exception. Le témoignage de la violence subie ou perpétrée semblant être le déclencheur privilégié de la prise de conscience de sa propre condition de bourreau, de victime et de toutes les nuances entre les deux ; et nos fragiles avancées subissant un backlash spectaculaire depuis #MeToo et Black Lives Matter, il serait illusoire de penser que l’abstraction de l’argument et des statistiques suffiront à sauver nos dignités – voire nos vies.

Illustrer, lever le voile pudique que sont les mots « violence » et « abus » pour nommer les insultes, coups, exploitation, attouchements, viols ; faire descendre la caméra vers un sexe d’où dépassent des aiguilles ; recueillir les dessins d’enfants représentant de grands hommes avec des couteaux ; c’est sans doute au moins ça qu’il faut pour lutter dans un moment où les extrêmes-droites conservatrices de tous pays s’unissent pour faire reculer le droit des femmes avec grand succès. Alors décomplexons les représentations de nos violences, physiques, sexuelles, reproductives, puisqu’elles sont notre quotidien. Et ne demandons pas pardon.

Image à la Une : Vue du dispositif de Macho Man, Axel Rigola / Heartbreak Hotel