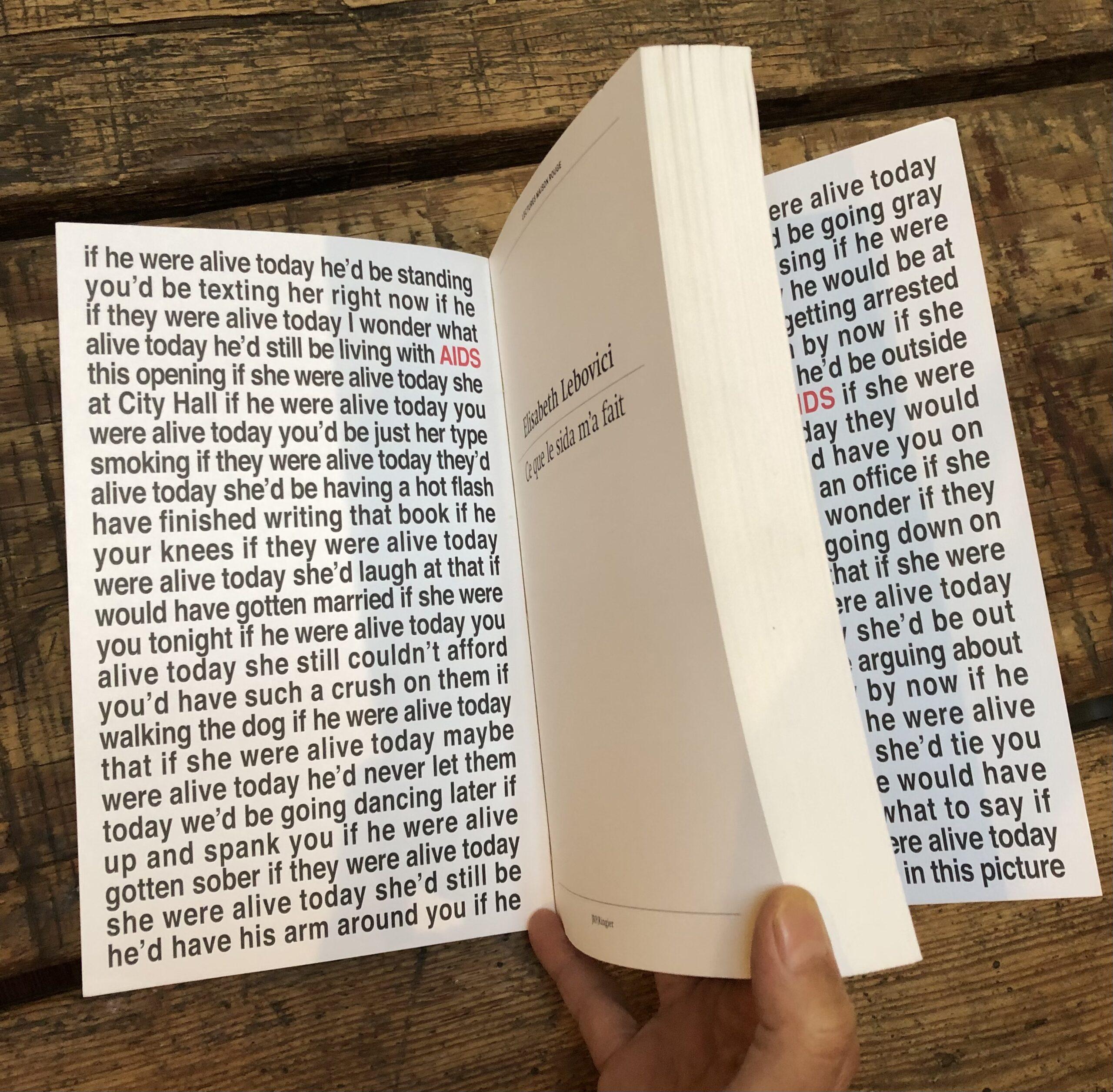

À partir du 17 février, et jusqu’au 14 mai, le Palais de Tokyo présente Exposé·es, une exposition conçue à partir de Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXe siècle (2017), un ouvrage écrit par l’historienne et critique d’art Élisabeth Lebovici. Elle rassemble des œuvres très diverses qui, toutes, « opèrent depuis le champ des affects et des expériences vécues », selon les termes de François Piron, commissaire de l’exposition.

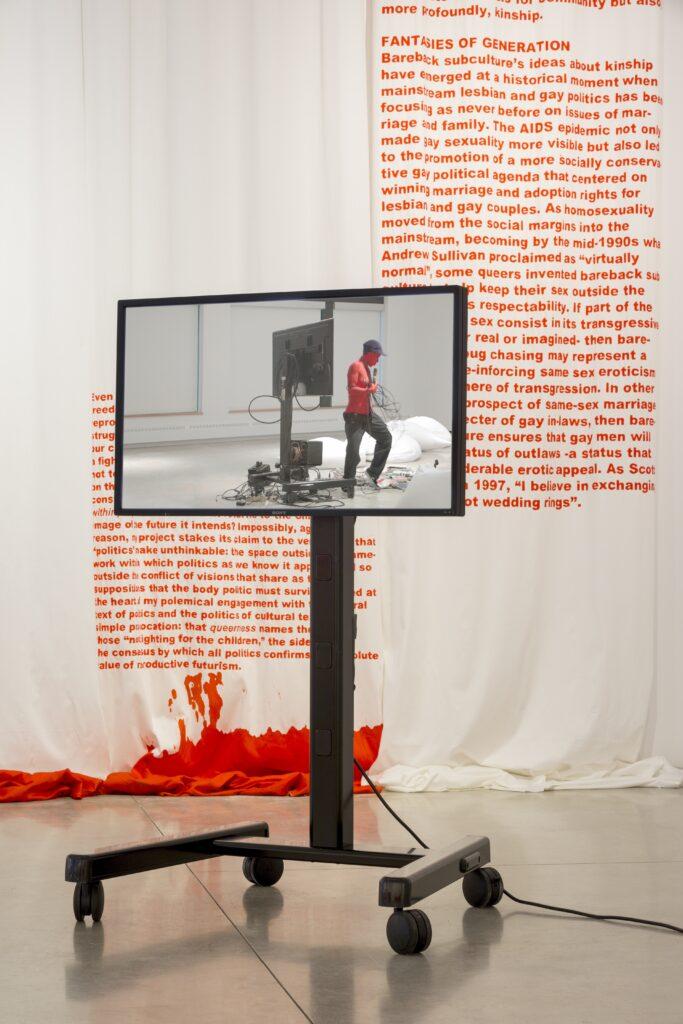

Pensée comme une extrapolation depuis le livre, l’exposition est volontairement subjective et ouverte. Elle n’est ni discursive, ni linéaire, encore moins commémorative. François Piron et Élisabeth Lebovici, qui endosse le rôle de conseillère scientifique, insistent : ce n’est pas une exposition sur le sida. Le sida est ici une « grille de lecture pour reconsidérer un grand nombre de pratiques artistiques exposées à l’épidémie ». Ainsi, les objets et œuvres présentées sont d’une grande hétérogénéité, et beaucoup ont été produites pour l’occasion.

Avec comme maîtres-mots la reconsidération et la réactualisation, les œuvres historiques sont appréhendées depuis une perspective actuelle, revisitées par les artistes elleux-mêmes ou par d’autres. Aux côtés de figures aujourd’hui canonisées par le monde de l’art (Felix Gonzalez-Torres, Derek Jarman, Nan Goldin…) sont présenté·e·s des artistes qui ont évolué aux marges de ce milieu (Lionel Soukaz, yann beauvais…), d’autres plus jeunes (Benoît Piéron, Jesse Darling…), tandis que des pratiques activistes et/ou collectives (Bambanani Women’s Group, Les Ami·e·s du Patchwork des noms, Black Audio Film Collective…) sont placées sur un pied d’égalité. Volontairement équivoque, voire « hésitante », l’exposition se visite librement, à la découverte de propositions qui sont autant de manières d’appréhender l’expérience et l’héritage de l’épidémie de sida.

Manifesto XXI – Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce projet et de la manière dont vous avez travaillé pour créer une exposition à partir d’un ouvrage ?

François Piron : J’ai proposé à Élisabeth une idée spéculative, qui était de savoir s’il serait intéressant de faire une exposition à partir de son livre. Elle m’a répondu un « oui » de confiance, tout en précisant d’emblée qu’elle ne voulait pas adapter son propre livre. Nous avons travaillé très quotidiennement ensemble, sur des questions de méthodologie, d’économie, des questions politiques également. Par exemple, on s’est rapidement accordé·e·s sur la volonté de ne pas faire une exposition patrimoniale. Il était plus important pour nous de faire une exposition qui extrapole à partir du livre plutôt que de lui rester complètement fidèle, si tant est que cela soit possible. Je souhaitais travailler directement avec les artistes, et consacrer une part importante de l’économie de l’exposition à la production de nouvelles pièces. Le mot-clé, qui a guidé tous nos choix, est « reconsidérer ». Ainsi, on a demandé aux artistes dont le travail s’étend depuis plusieurs décennies de refaire, reprendre, réactualiser, re-questionner des œuvres déjà réalisées, tandis que pour les plus jeunes, il s’agissait de produire des pièces qui évoquent, appellent ou invoquent d’autres artistes du passé – comme Henrik Olesen avec Paul Thek, Moyra Davey avec Hervé Guibert, Jesse Darling avec Felix Gonzalez-Torres…

Disponible aussi sur Apple podcast & Spotify

Élisabeth, comment avez-vous réagi à cette demande, et comment s’est déroulé votre travail de « conseillère scientifique » ?

Élisabeth Lebovici : J’ai d’abord été émue et assez fière que François veuille traduire la résonance que ce livre avait eu pour lui par un projet d’exposition. Lorsqu’il m’a dit que ce qui l’intéressait, c’était surtout la méthode que j’avais mise en place, ça m’a beaucoup plu. Ça voulait dire qu’on partageait la volonté de ne pas reprendre littéralement les organisations visuelles que j’avais déjà mises en scène dans les chapitres de mon livre. De toute manière, cela aurait été impossible à faire. Le Palais de Tokyo n’est pas le lieu pour une exposition patrimoniale, c’est, théoriquement, un espace d’expérimentation.

Mon travail a donc été de me défaire de mon livre, pour me placer dans l’ici et maintenant, et avec François. Pourtant, plus le travail avance, plus je me rends compte qu’il y a tout de même beaucoup de liens avec le livre. On retrouve des artistes dont je parle, mais abordé·e·s d’une autre manière, et avec des pièces différentes de celles produites à l’époque. Je pense précisément au cas de Lionel Soukaz et Stéphane Gérard, qui reviennent au Journal Annales, dont je parle dans mon livre et qui était aussi présent dans l’exposition du Mucem, dans un montage produit pour l’occasion. Pour Exposé·es, ils ont réalisé une nouvelle version encore, avec un autre type de production et un angle différent. On voit comment les artistes se remettent à l’ouvrage en situant leur discours et leurs savoirs à un autre endroit. Comme l’a dit François, l’idée de reconsidérer, de revoir, d’aller ailleurs, est fondamentale dans l’exposition. Des artistes plus jeunes, quant à elleux, retracent ce que telle ou telle production artistique leur a fait et essayent de l’actualiser en se saisissant de cet héritage.

FP : Iels se situent dans des lignées, dans des affinités électives. C’est une manière de construire l’histoire.

On retrouve dans toute l’exposition une « amitié » entre art et activisme à différents degrés.

Élisabeth Lebovici

EL : Oui, et ça donne par ailleurs une toute autre idée de l’activité artistique, lorsqu’on voit qu’un certain nombre d’artistes ont ouvert leur travail à la possibilité pour d’autres personnes de s’en saisir, s’y inscrire, s’y reconnaître et construire une forme de communauté. Je pense ici au portrait de Julie Ault par Felix Gonzalez-Torres, qui en offre un vibrant exemple. Chez Felix Gonzalez-Torres, un portrait, c’est un alignement, non chronologique, de mots et de dates déterminantes pour la personne ainsi représentée ; un portrait toujours inachevé, puisqu’à chaque présentation, cette représentation peut se transformer, changer le cours de ces événements remarquables de la vie, de l’histoire, du monde dans lesquels vit cette personne. Pour Exposé·es, on a demandé à Isabelle Sentis, une figure de l’activisme anti-sida, performeuse et art-thérapeute d’actualiser le portrait de Julie Ault. Elle a réuni un groupe de personnes vivant avec le VIH/sida qui, ensemble et chacun·e, ont ajouté leurs mots et leurs dates. C’est une grande joie pour moi de voir ces mots français au sein des éléments en anglais du portrait de Julie Ault, en amitié avec Felix Gonzalez-Torres.

Comment passer d’une histoire à la première personne, à une exposition, endossée par une institution ? L’idée était d’essayer d’articuler un espace sensible, d’affects et d’émotions, et un espace collectif, partageable.

François Piron

C’est aussi une approche qui permet de présenter des grandes figures, très connu·e·s, tout en restant ancré·e·s dans le présent.

FP : Certain·e·s artistes, aujourd’hui canonisé·e·s par le monde de l’art contemporain, étaient très important·e·s pour nous. Ce qui était intéressant à propos de Felix Gonzalez-Torres était de relire ses protocoles, qui autorisent à qui en prend la responsabilité de modifier les paramètres de son œuvre. C’est précisément ce qu’il désirait, parce que les occurrences doivent changer, car elles sont aussi la contingence du temps, de l’espace, de la situation géographique – et donc sociétales, politiques, etc. C’est aussi ce qui légitime la présentation de son œuvre. En procédant ainsi, nous avons voulu rester aussi proches que possible de l’esprit de l’artiste.

C’est le même rapport qu’avec le livre d’Élisabeth : essayer d’être proches de l’esprit mais pas nécessairement de la lettre. Le challenge était peut-être là, à savoir : comment passer d’un pronom personnel, d’une histoire qui s’énonce à la première personne, à une exposition, endossée par une institution ? Il n’y a plus de « je » qui puisse vraiment s’exprimer, mais l’idée était d’essayer d’articuler un espace sensible, d’affects et d’émotions, et un espace collectif, partageable.

Ce n’est pas une exposition qui retrace une histoire, mais une exposition qui, sans guidage excessif, rassemble de manière affinitaire des pratiques artistiques, en respectant avant tout la polysémie des œuvres et leur ambiguïté. Elle rassemble une grande diversité de choses – différentes zones géographiques, cultures, époques et univers. Le sous-titre du livre d’Élisabeth, « art et activisme », ouvre un paradigme à l’intérieur duquel j’ai cherché à déplier toutes les nuances. Dans l’exposition, il y a des personnes qui s’expriment en activistes avant tout, et d’autres qui n’ont pas été inclus·es dans des luttes.

EL : Un bon exemple de cela est la version du travail du collectif fierce pussy que nous présentons : un projet d’exposition porté par le commissaire Jo-ey Tang, dont plusieurs chapitres ont déjà été élaborés aux États-Unis et qui arrive et s’arrête ici. Les quatre personnes lesbiennes qui composent aujourd’hui ce collectif formé en 1991 font cohabiter dans ce projet leur pratique activiste commune et leurs pratiques artistiques singulières. Cette « amitié » entre art et activisme est ici explicite, mais on la retrouve dans toute l’exposition à différents degrés.

Dans le titre de l’exposition, il y a l’inclusif, mais aussi le pluriel.

François Piron

FP : Oui, l’amitié est une autre question fondamentale de l’exposition. Plutôt que de montrer des figures individuelles, nous montrons des réseaux, des affinités, des amitiés. C’est fascinant, ce sont des relations, à la fois affectives et politiques, de désidentification d’une certaine manière. Par exemple, on approche David Wojnarowicz à travers son amitié avec Marion Scemama, et on va retrouver dans l’exposition presque toutes les modalités possibles de leur collaboration : Marion qui photographie ou filme David, David qui dédie des œuvres à Marion, des choses qu’iels signent ensemble… Cela permet aussi de mettre au jour une certaine manière de construire l’histoire de l’art : ce sont des réseaux, et non des personnes isolées, qui s’érigent et se canonisent. Dans le titre de l’exposition, il y a l’inclusif, mais aussi le pluriel.

EL : À l’époque, il y avait à la fois une très forte revendication du « je », nécessaire pour se situer comme personne vivant avec le VIH et comme sujet politique, et la nécessité d’un travail collectif dans le processus de production. Je pense à Philippe Thomas par exemple, qui s’est dépossédé de son propre nom en tant qu’auteur pour faire que d’autres « fassent » aussi le travail ; et, en endossant cette fonction d’auteur, pour que ces personnes, personnellement et collectivement, lui permettent de continuer à agir dans le monde des vivant·e·s. Avec ces artistes, la pensée n’est jamais univoque, il y a toujours une tension, une contradiction. J’espère que cette dynamique sera visible.

C’est une exposition vibrante, parce qu’elle est pleine de doutes, elle part un peu dans tous les sens.

Élisabeth Lebovici

Cette exposition rassemble une grande diversité de pratiques, de formes et de contextes. Vous avez souhaité la garder ouverte et ne pas porter de discours. Comment cela s’est passé ?

FP : Les contours de l’exposition sont ambigus, parce qu’il ne s’agissait pas d’ordonnancer, de catégoriser et d’avoir un discours institutionnel couvrant. Pour manifester que nous sommes dans le présent, et toujours dans le présent de l’épidémie, il fallait accepter une part de désordre et de débordement. Nous sommes également dans un paysage culturel et institutionnel qui se gentrifie et qui gentrifie les esprits, pour paraphraser Sarah Schulman. Pour s’en départir, nous avons choisi de faire valoir les sentiments plutôt que les discours, de montrer comment des artistes ont travaillé par nécessité, urgence, avec le manque, la colère, parfois l’humour aussi… La gageure est de faire une exposition à la fois intime et publique, dans un espace comme le Palais de Tokyo qui n’a rien d’intime.

EL : Nous sommes des personnes de doute, on ne va pas asséner un savoir qu’on n’a pas. On a essayé de ne pas avoir de position surplombante, et c’est très difficile ! Il y a quelque chose de ma personne qui est très bien reflété dans l’exposition, c’est l’hésitation permanente. C’est une exposition vibrante, parce qu’elle est pleine de doutes, elle part un peu dans tous les sens.

FP : Le noyau de l’exposition est le livre, comme un prétexte ou un pivot, qui dégage un prisme de questions. On n’a pas choisi un angle d’attaque, mais, au contraire, de continuer à tourner autour de ce pivot et d’en refléter le maximum d’aspects. Donc, effectivement, c’est assez foisonnant, désordonné, et certainement assez hésitant. Notre méthode a été de garder l’hésitation aussi longtemps que possible, et être au maximum synchrones avec les artistes qui produisent pour cette exposition. Travailler avec de l’inconnu m’a semblé indispensable.

Quelle est votre ambition avec cette exposition, quels publics souhaitez-vous toucher ?

FP : Je fais les choses tant que j’ai l’espoir qu’elles peuvent constituer un encouragement pour d’autres personnes. La transmission est centrale, et je crois que l’exposition s’inscrit dans un moment où une jeune génération d’artistes a une croyance renouvelée dans les effets de l’art. On n’est plus dans le postmodernisme ironique. L’art est situé, il se fait par nécessité, et peut produire des choses – de l’information, une prise de conscience, peut-être une catharsis émotionnelle, et, éventuellement, avoir une vertu thérapeutique…

EL : Beaucoup d’étudiant·e·s ou de jeunes artistes sont concerné·e·s par l’activisme, j’entends des conversations dans lesquelles je me retrouve complètement. C’est incroyable de voir à quel point, depuis quelques années, iels sont présent·e·s pendant les manifestations : ART EN GRÈVE, ART EN GOUINE, #NousToutes, #inverti·e·s, ces performances qu’on voit dans les cortèges… Cette vibration, j’espère que l’exposition se meut avec elle, de façon synchrone, ou est en conversation avec ce qui se passe.

L’horizon de cette exposition est plutôt celui des affects, de « ce que le sida m’a fait », c’est-à-dire, de ce qu’il a fait faire à certain·e·s artistes qui s’y sont exposé·e·s.

Élisabeth Lebovici

Aujourd’hui, les personnes migrantes, les personnes trans, les travailleur·se·s du sexe sont parmi les communautés les plus touchées par l’épidémie. Elles ne sont quasiment pas représentées dans l’exposition et la publication. Est-ce un impensé ? Comment expliquez-vous cela ?

EL : Encore une fois, François a choisi de partir de mon livre, qui n’est pas un état des lieux, ni un historique de l’épidémie du VIH/sida. Ce n’est pas son terrain d’enquête. L’horizon de cette exposition est plutôt celui des affects, de « ce que le sida m’a fait », c’est-à-dire, de ce qu’il a fait faire à certain·e·s artistes qui s’y sont exposé·e·s. Je suis très sensible à la belle expression, forgée par Raymond Williams (l’un des précurseurs des études culturelles) de « structure de sentiment ». Elle est très utilisée par toutes formes de dissidence sexuelle, pour déplacer les enjeux de l’identité et de la représentativité des corps au-delà ou en dehors des assignations de l’hétéronormativité reproductive.

FP : Une exposition s’inscrit dans un continuum, d’un point de vue institutionnel. Elle va être suivie par un autre projet, porté par d’autres curateur·rice·s, où la question de la présence d’autres corps et d’autres militances va être centrale. J’étais sûrement moins apte que d’autres à poser certaines questions, je ne prétends pas tout rassembler, et je dois aussi affirmer la partialité et la restriction d’un certain champ d’action.

EL : Par ailleurs, certain·e·s artistes de l’exposition ont intégré ce social qui se modifie constamment. Je pense à fierce pussy, qui dans leur grand « registre » des faits et des gestes quotidiens que feraient les personnes qui « vivraient encore avec le sida », se demandent aussi bien « quel pronom iels choisiraient » par exemple.

FP : Cette idée de reprise implique aussi de traiter d’une certaine temporalité, ce qui explique également qu’il n’y ait pas non plus d’artistes très jeunes dans l’exposition. On n’a pas tout couvert et nous ne prétendons pas être exhaustif·ve·s ni représenter toutes les communautés, toutes les générations, tous les continents…

Avec la publication, on a l’impression d’un énorme fanzine, sans rubriques ni sommaire, fougueux et échevelé.

Élisabeth Lebovici

J’aimerais parler de la publication qui accompagne l’exposition, dans laquelle de nombreuses voix, qui participent ou non à l’exposition, sont rassemblées, sous une grande pluralité de formes textuelles. L’avez-vous pensée comme un prolongement du projet ?

FP : La publication est un accompagnement de l’exposition. Le livre est par essence l’endroit du discours, donc on y dit beaucoup de choses qui sont laissées plus ouvertes, ou simplement suggérées dans l’exposition. Nous avons travaillé avec la graphiste Roxanne Maillet, qui ne vient pas du tout du monde de la publication institutionnelle mais plutôt de l’activisme, et est connue pour fabriquer des objets communautaires et joyeux – des fanzines, des t-shirts… Elle a mis un joyeux désordre dans l’esthétique du livre, qui a été une grande libération.

EL : … Et elle a joué avec des pratiques typographiques inclusives et non binaires, qui ont envahi la forme traditionnelle du « catalogue d’exposition ».

FP : Cette publication n’est pas académique. Tout est mis à plat – les récits à la première personne et les paroles plus théoriques –, et tout le monde est au même niveau – artistes, théoricien·ne·s, activistes… C’est un long fil continu d’affinités, et on a travaillé de manière empirique et progressive.

EL : L’hétérogénéité des discours, qui entraîne une lecture où on « saute » d’un ton ou d’un mode de narration à un autre, m’a évidemment fait penser a contrario au lissage pratiqué dans certains magazines, habitués à n’émettre qu’un seul son continu. Là, on a l’impression d’un énorme fanzine, sans rubriques ni sommaire, fougueux et échevelé.

Exposé·es, du 17 février au 14 mai 2023, Palais de Tokyo, Paris. Commissaire : François Piron, conseillère scientifique : Élisabeth Lebovici, assistant curatorial : Clément Raveu, assistante d’exposition : Rose Vidal.

L’exposition se prolonge du 9 mars au 13 mai 2023 au CN D, Pantin, et avec une publication associée, une coédition Palais de Tokyo et Fonds Mercator.

Image à la une : Régis Samba-Kounzi, Sans titre # Jacqueline, travailleuse du sexe, vit et travaille à Bonadibong, le plus vieux quartier de prostitution de la ville, Douala, Cameroun, 2017, photographie couleur © Régis Samba-Kounzi

Relecture : Benjamin Delaveau et Soizic Pineau