Jusqu’au 27 mai, la Galerie Folia à Paris présente des clichés emblématiques de l’œuvre de Don McCullin. Après avoir couvert les plus grands conflits du siècle dernier (Congo, Vietnam, Liban, etc.), le photographe revient sur une carrière marquée par les violences et les souffrances. Petite leçon d’humanité en terrain de guerre.

Un mouchoir satiné orne la poche de sa veste en velours. La mèche argentée bien mise, l’œil solennel et la voix grave, Don McCullin a l’étoffe d’un Sir anglais – ce n’est pas sans raison qu’on est nommé chevalier par la Reine d’Angleterre. Le photographe a en effet été distingué en ce début d’année de la plus haute reconnaissance d’État sur son île natale pour l’ensemble de son œuvre. Respect. Et il nous a fait l’honneur d’une visite parisienne, en cette fin d’avril, à la Galerie Folia qui expose ces jours-ci une sélection de ses plus beaux tirages.

Du haut de ses 81 ans bien remplis, l’homme en impose. Pas avare de commentaires, devant une poignée d’admirateurs silencieux, Don McCullin raconte chacune de ses photos, remonte le fil de ses souvenirs – mais toujours avec pudeur. Par quelques bribes d’explications seulement, il nous plonge dans le passé, celui que nous n’avons pas vécu. L’imagination fait le reste, et il n’en suffit pas davantage pour qu’alors les clichés prennent vie.

« À Chypre, j’ai pris en photo cette femme turque qui venait d’apprendre que son mari avait été tué dans la bataille de la veille. Je me souviens, dans ce village, ils ont trouvé le corps de l’homme sous un oranger. Il était couvert de rosée, en position fœtale. »

C’est en 1964 que Don McCullin réalise son premier reportage pour The Observer sur la guerre civile chypriote. Le jeune Anglais, né dans un quartier pauvre de Londres, se lançait à peine dans la photographie – un peu par hasard. Cinq ans plus tôt, alors qu’il avait quitté l’école et enchaînait les petits boulots, il avait été remarqué pour ses photos d’un gang de jeunes de son quartier, The Guvnors. Quand l’hebdomadaire lui propose de partir à Chypre, il accepte, « évidemment ». Alors, cette première rencontre avec la tragédie humaine ne le laisse pas indifférent.

« En voyant cet homme allongé sous l’oranger, je me disais que c’était, symboliquement et politiquement, injuste. Qu’est-ce qui se passait ? Je commençais à ressentir la douleur, la douleur des autres. J’étais juste censé être là pour photographier puis repartir, mais c’était mal. Cela m’a fait reconsidérer mon engagement dans ce métier. »

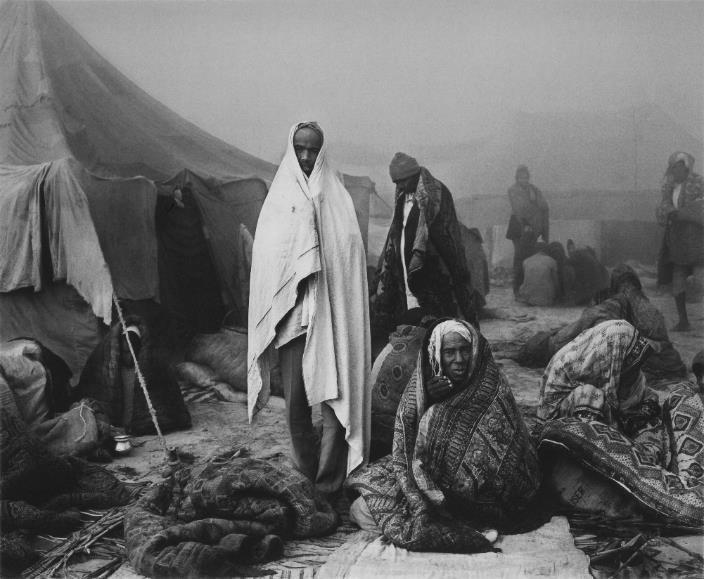

Connu pour être l’homme qui a « vu toute la souffrance du monde », Don McCullin a traversé le siècle par ses conflits – de la guerre des Six Jours aux grenades libanaises en passant par l’enfer du Vietnam, le reporter est un livre d’histoire à lui seul. Les clichés qu’il a rapportés de ses voyages, d’une âpreté noir et blanc sans artifice, ont choqué, ému, fait prendre conscience des réalités sans jamais les dramatiser, les laissant parler d’elles-mêmes.

“ Il y a toujours des hommes qui veulent en torturer d’autres”

S’il accumule aujourd’hui tant de récompenses (World Press Photo of the Year en 1964, Prix Erich Salomon en 1992 et 1993, Cornell Capa Award en 2006, on ne les compte plus), le photojournaliste n’a pourtant pas cessé de s’interroger sur les raisons de son métier. C’est peut-être ce qui le distingue tant des autres reporters parfois devenus « adrenaline junkies », à la recherche de sensations fortes. Don McCullin, lui, semble en permanence remettre en cause sa posture. Qui suis-je et pourquoi suis-je là ? Quand tous les aspirants reporters ne jurent que par « le bon endroit et le bon moment », qu’est-ce que cela signifie vraiment ?

« Au Congo, puis au Vietnam, j’ai vu les assassinats les plus atroces. Il y a toujours des hommes qui veulent en torturer d’autres. Et quand on voit des gens être battus à mort, étranglés, poignardés, il vous vient une pensée : “Qu’est-ce que ça a à foutre avec ma carrière de photographe ?” »

Possédé par une curiosité inextinguible, passionné d’actualité et quelque peu fasciné par la détresse humaine, Don McCullin n’a jamais détourné le regard. Il s’agit moins de voyeurisme que d’émotion et de compassion. Peut-être optimiste, d’abord, il a cru que la photographie permettrait de changer la donne. Pendant soixante ans, son travail a permis de documenter les plus grands conflits dans le monde mais aussi les famines en Inde et au Biafra, puis, de retour dans les banlieues londoniennes, la misère des ouvriers anglais. Toujours avec ce même regard, posé avec tendresse et respect sur chacun de ses sujets. Parce que la vie d’un soldat vietnamien a autant de valeur que celle du paysan des campagnes britanniques.

Aujourd’hui, dans la galerie germanopratine qui abritait autrefois les locaux de Magnum Photos, c’est pourtant un homme désenchanté qui s’exprime.

« On pourrait mettre cinq cents autres photos sur ces murs s’il y avait plus de place, mais je ne pense pas que ce que j’ai fait pendant les soixante dernières années ait changé quelque chose. Il y a toujours des guerres, et aucune réponse pour y mettre fin. »

Le photojournalisme n’aurait-il plus de raison d’être ? L’avènement du numérique et d’internet ont conduit à une consommation instantanée et quasi-boulimique de photos, de plus ou moins bonne qualité, diffusées massivement sur les réseaux. Le rapport à l’image a ainsi considérablement évolué, posant beaucoup de questions aux professionnels du secteur. « L’ubérisation du photojournalisme » et l’omniprésence des smartphones en ont également bouleversé plus d’un (en 2011, c’est même avec une série de photos réalisées grâce à l’application Hipstamatic sur iPhone que l’Américain Damon Winter a été célébré Photographer of the Year). La guerre elle-même a changé de visage – « elle est bien plus difficile à photographier, on ne voit plus de gens dans les rues car les snipers les abattraient en une seconde, c’est une guerre cachée », explique Don McCullin au Monde.

Pour autant, le métier se réinvente. Ces reporters de guerre qui reviennent hébétés, traumatisés à vie, y ont peut-être perdu leur innocence, mais la profession est loin d’avoir abandonné son objectif ultime : transmettre de l’information et de l’émotion. Transmettre de l’information par de l’émotion. L’époque du grand reporter qui revenait avec des exclus dans les peloches est certes révolue mais, dans le flot des clichés amateurs des twittos de la dernière heure, le bon photojournaliste est celui qui sait être « photographe », présupposément neutre, autant que « journaliste » – celui qui saura éveiller les consciences. On se souvient de la photo de la jeune Nilüfer Demir qui a touché l’Europe à l’été 2015 en dévoilant le petit Aylan Kurdi étendu sur une plage turque – une onde de choc nécessaire pour dénoncer les horreurs des exodes migratoires.

“ Une grande assiette d’œufs brouillés”

Et les interrogations restent les mêmes. Toujours il y aura ce petit souffle de polémique – « Comment avez-vous osé ? Prendre en photo sans rien faire ? Esthétiser l’horreur ? » Le témoignage de Don McCullin, aujourd’hui vieil homme mais encore debout (il s’est récemment rendu en Syrie et en Irak pour photographier les civils fuyant les combats et les ruines des temples détruits par Daech), c’est surtout un manifeste à destination des prochaines générations.

Par son œuvre et sa résistance au temps qui passe, le chevalier anglais, véritable monument du monde de la photographie, n’est pas qu’un vieux vestige de l’âge d’or du photojournalisme. Par son humilité devant ceux qu’il capture, par son incroyable modestie (il refusa de nous accorder une interview par fatigue, ce qu’on a d’abord pris pour du snobisme avant de comprendre qu’il pouvait plutôt s’agir d’une sincère indifférence à l’exposition médiatique), Don McCullin est une leçon vivante d’humanité, la preuve qu’on peut garder son âme sur le front.

« Il ne s’agit pas de photographie, ni de politique ; c’est une grande assiette d’œufs brouillés. Tant que ça se déroule devant ses yeux, on se sent coupable de regarder. C’est une sorte de pornographie. Alors voilà, c’est très agréable lorsque les gens disent du bien de vous, mais je ne porte pas ces lauriers. »

Comme par lassitude, Don McCullin s’est plus récemment tourné vers les paysages sombres et sauvages du Somerset en Grande-Bretagne, et la majestuosité des pierres antiques de Baalbek ou de Palmyre. L’humain semble avoir disparu de son objectif, les tourmentes, mises de côté.

L’exposition de la Galerie Folia a beau laisser un peu sur sa faim (une quinzaine de photos seulement sont présentées, mais on y trouve de beaux livres en plus), elle a ce mérite de faire entrapercevoir cette autre facette, ce McCullin plus apaisé, qui rechigne d’ailleurs à être qualifié de « photographe de guerre » – « photographe » tout court, c’est très bien.

Don McCullin—Looking East

À la Galerie Folia

13 rue de l’Abbaye, Paris 6e

Jusqu’au 27 mai 2017