Fin connaisseur des scènes club music underground du monde entier, le DJ Franssouax nous livre ici une analyse historique et sociale d’un genre musical dont vous avez sûrement déjà entendu les rythmiques rapides et les percussions énervées : le changa tuki. Plongée dans les barrios vénézuéliens marqués par la précarité et la violence, où cette scène a émergé comme le son d’une émancipation.

À travers mon travail de DJ, il me tient à cœur de mettre à l’honneur les scènes musicales underground du monde entier, comme le bubbling, le rap, le shatta ou la tribal house. Parmi ce large spectre de la club music, le changa tuki est un genre musical que j’affectionne particulièrement et que je joue régulièrement. Caractérisée par un tempo rapide (aux alentours des 140 bpm), mêlant des percussions et des synthés agressifs, c’est une musique addictive issue d’une histoire fascinante et complexe.

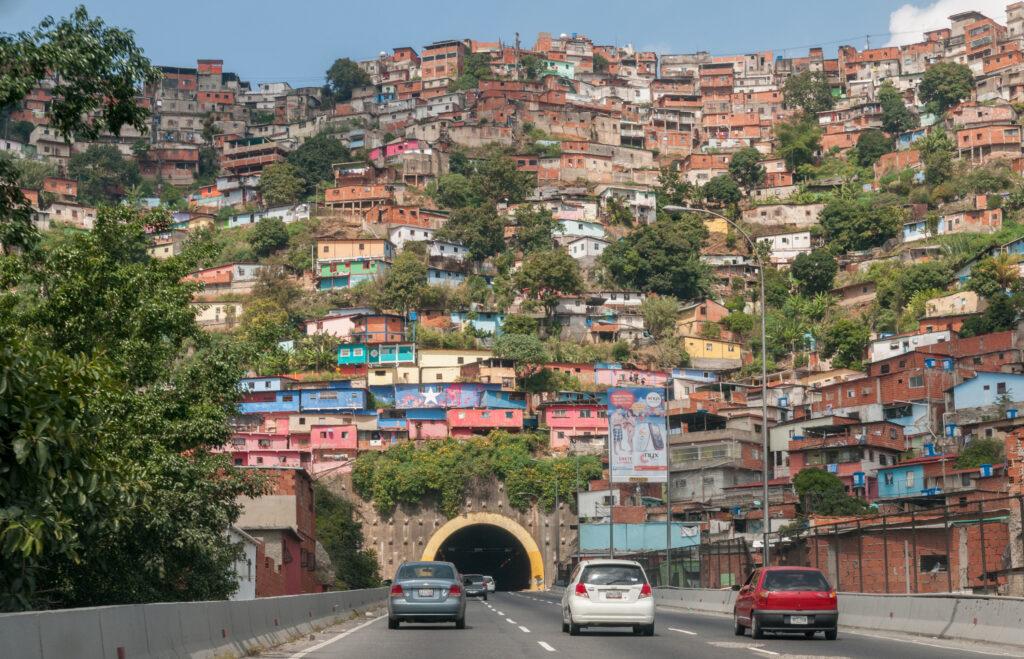

Né au début des années 2000, ce genre électronique a vu le jour dans les barrios, les bidonvilles des quartiers pauvres de la capitale du Venezuela, Caracas. Très énergique, on y retrouve de nombreuses influences, allant du merengue au soca en passant par le reggaeton. Entre battles de danse légendaires, culture du sound system, identité visuelle colorée et collectifs de producteur·ices et DJs, le changa tuki est devenu une véritable sous-culture urbaine du Venezuela, qui a connu un pic de gloire entre les années 2006 et 2007.

Des minitecas aux « Matinées »

À l’origine, le terme « changa » vient de l’argot vénézuélien pour décrire toutes les formes de musiques électroniques qui sont apparues au Venezuela à partir de la fin des années 80. À cette même période, la techno et la house se déploient et ont un réel impact sur tout le pays. « Quand j’ai entendu pour la première fois “Pump Up the Jam” de Technotronic, je ne pouvais pas croire ce que j’entendais… J’ai immédiatement su que je devais apprendre à faire de la musique », confie DJ Baba, l’un des fondateurs du changa tuki, qui débute sa carrière de DJ dans les années 90 en jouant majoritairement de la techno ou de la house, avec une touche tribal.

Il faudra attendre la fin des années 90 et le début des années 2000 pour que les logiciels piratés de production musicale, comme Fruity Loops, débarquent dans les quartiers pauvres du Venezuela, et qu’un son véritablement vénézuélien émerge, avec DJ Baba. Il commence à crafter, en reprenant la rythmique 4×4 de la techno à laquelle il ajoute des vocaux, des drums, et cette touche tribal qui fera la caractéristique du changa tuki. Lui et DJ Yirvin, considérés comme les figures emblématiques du changa tuki, se feront les pionniers d’un son nouveau, rejoints plus tard par DJ Deep ou encore El Mago.

Depuis les années 70, le pays a connu un important développement de sa culture sound system grâce aux minitecas : des discothèques mobiles, parfois installées sur des voitures, avec des lumières, équipements DJ et puissants haut-parleurs. Après avoir d’abord inondé les villes de disco, elles contribuent ensuite largement à diffuser la musique électronique à travers le Venezuela. L’héritage de ces soirées ambulantes a grandement participé à l’explosion du DJing.

Le changa tuki trouve une caisse de résonance particulière dans les barrios, où il est rapidement popularisé par l’essor du CD-R et le succès des fêtes « Los Matinées » devenues iconiques. Se déroulant en pleine journée, elles ont lieu tous les vendredis et dimanches, dans des clubs, des salles de concert, ou carrément à ciel ouvert dans la rue. À partir des années 2000, Los Matinées font partie intégrante de la culture des barrios. Les artistes gravitant autour de la scène changa tuki y jouent leur musique. Tous les week-ends des centaines de personnes, dont de nombreux·ses mineur·es n’ayant pas l’âge d’entrer en boîte de nuit, se pressent pour assister aux battles de danse.

Une sous-culture underground totale

Parce que le changa tuki est bien plus qu’une musique : la danse est aussi un élément central de cet univers. Avec leur style bien à elleux, pantalons rouges, casquettes, coupes de cheveux audacieuses, barbes ou pointes décolorées, les danseur·ses dessinent une véritable identité « tuki ». Se défiant en plein milieu du dancefloor comme dans une arène, iels créent des chorégraphies improvisées, aux mouvements rapides et saccadés, à l’image de ceux qu’on peut retrouver dans la culture hardstyle ou jumpstyle, et semblent fusionner avec la musique. Lors de ces soirées se dégagent une énergie et une adrénaline presque palpables, d’autant plus que les battles opposent sur la piste des bandes rivales des différents quartiers des barrios. En 2007, une battle légendaire a eu lieu dans le club Adrena, entre les bandes de Petare et Cotiza, les deux bidonvilles les plus populaires de la capitale.

« C’était le seul moyen qu’ils avaient d’oublier leurs problèmes pendant un moment et d’être eux-mêmes », se souvient Pacheko, producteur, DJ et acteur majeur de la scène changa tuki, qui a grandi au Venezuela. Pour lui, c’est le rythme parfait pour se laisser aller. Ce sont la vitesse et l’énergie, qu’on retrouve autant dans la musique que dans la danse qui lui est associée, qui contribuent à rendre ce genre si populaire auprès des jeunes des barrios.

Au fil des années, la musique évolue pour devenir de plus en plus agressive, et on voit émerger des sous-genres. Il n’est pas rare d’entendre parler de raptor house, dont DJ Baba se fait le fer de lance, avec davantage d’influences du reggaeton mais surtout beaucoup plus de drums. DJ Yirvin a quant à lui initié la hard fusion, un courant hard du changa tuki. Dans le même esprit, une autre mouvance apparaît, qui se rapproche plus de la culture tuning : le car audio.

Une échappatoire à la précarité

Les pionnier·es du changa tuki sont principalement des jeunes, noir·es ou à la peau foncée, issu·es des bidonvilles de Caracas, qui trouvent dans la musique une échappatoire à la grande précarité économique qu’iels connaissent. Pour la plupart d’origine congolaise ou angolaise, leurs ancêtres avaient été amené·es en Amérique latine et réduit·es en esclavage pendant la traite atlantique. La culture et l’héritage de ces afro-descendant·es vénézuélien·nes se retrouvent dans le changa tuki, notamment dans l’utilisation des drums, inspirée des percussions qui sont jouées lors des fêtes et des célébrations traditionnelles.

Pour les jeunes des barrios, la scène changa tuki devient un vecteur de joie, voire un stimulateur de réussite. Certain·es danseur·ses, comme Elberth El Maestro, réussissent à se hisser socialement grâce à cette communauté, et sont toujours connu·es à ce jour. Tout comme la baile funk, le dancehall ou le reggaeton, le changa tuki est une musique populaire, qui vient du peuple. Mystique, DJ marseillaise et résidente Rinse France, spécialiste des scènes musicales latines, afro-caribéennes et arabes à travers le monde, en parle le mieux :

Ces musiques sont nées dans les quartiers pauvres comme les ghettos ou les townships en réaction à des inégalités sociales ou politiques, elles sont la réponse artistique à un contexte violent et difficile. L’ensemble de ces scènes musicales populaires sont méprisées sur fond de racisme et d’élitisme.

Preuve en est : cette sous-culture, pourtant vaste et complexe, échappe totalement à l’attention des médias mainstream du pays. Pire encore, la scène changa est la cible de nombreuses critiques et le moindre incident se voit repris à des fins d’instrumentalisation politique. Il faut rappeler que Caracas est considérée comme la ville la plus violente du monde. L’instabilité économique et la pauvreté favorisent la criminalité comme les vols à main armée, les enlèvements ou les trafics de stupéfiants. Les barrios sont les quartiers les plus touchés, et certaines soirées dérapent dangereusement et peuvent tourner au règlement de comptes. Dans ce contexte, il est compliqué pour la scène tuki de s’épanouir en dehors d’une spirale de violence et d’être perçue comme une culture légitime. Encore jusqu’à aujourd’hui, le terme « tuki », qui vient du style musical, est utilisé pour désigner un voyou ou un voleur.

¿Quién Quiere Tuki?

Cette perception très négative a beaucoup nui à la scène qui a fini par s’essouffler. Mais à l’aube de la décennie 2010, de nouveaux·lles producteur·ices et DJs, comme Pocz et Pacheko, redynamisent le mouvement et contribuent à sa postérité. Après une première rencontre avec DJ Baba et DJ Yirvin début 2011, ils réalisent ensemble le documentaire ¿Quién Quiere Tuki? – que nous vous recommandons chaudement – accompagné d’une compilation de titres inédits, pour mettre en lumière la diversité de cette scène. Afin de permettre à cette sous-culture urbaine de perdurer, Pocz et Pacheko lancent une série de soirées dans les barrios mettant à l’honneur DJs, producteur·ices et danseur·ses de changa tuki.

Mais très vite, ces efforts sont mis à mal par une corruption grandissante et une augmentation de la violence. Suite aux années de politiques dévastatrices sous les présidences de Hugo Chávez et Nicolás Maduro qui ont mis le pays et son économie à la dérive, causant insécurité, pénuries de nourriture, et aggravant la pauvreté, six millions de Vénézuélien·nes, y compris des artistes de la scène changa tuki, quittent le pays en 2014. Il s’agit de l’une des situations de migration les plus importantes au monde. Toutefois, grâce à internet, le changa tuki a pu s’exporter dans d’autres pays. Le documentaire Off The Beaten Track retrace la rencontre de Buraka Som Sistema, groupe portugais originaire d’Amadora, s’intéressant aux rythmes et aux musiques électroniques du monde entier (entre azonto, kizomba et tarraxinha), avec certain·es producteur·ices de changa tuki de l’époque.

Le changa tuki n’a pas échappé à l’œil aiguisé du duo français Jess & Crabbe et leur label Bazzerk, consacré à la dance music extra-occidentale. Leur approche artistique consiste à faire connaître des artistes de scènes musicales émergentes – dont les morceaux sont souvent difficilement trouvables, au mieux sur YouTube, et encore moins téléchargeables – à une audience plus globale. Ils éclairent ainsi ces mouvements à travers la sortie de compilations, dont un Changa Tuki Classics de 20 titres inédits. C’est suite à une rencontre avec Pacheko au mythique Social Club [devenu Le Sacré, ndlr] à Paris que ce projet de compilation se dessine. Le producteur vénézuélien les aide dans un premier temps à récupérer les archives des morceaux. S’ensuit un long processus de sélection et de synchronisation entre les artistes de la scène. La compilation, sur laquelle figurent DJ Yirvin, Pocz, DJ Baba mais aussi Pacheko lui-même, voit le jour en 2013.

Pour aller plus loin, j’ai enregistré sur Rinse France un mix d’une heure mettant à l’honneur le changa tuki et ses sous-courants musicaux comme la raptor house, la hard fusion ou le car audio. Si vous prêtez l’oreille, je suis sûr que vous réaliserez que vous avez déjà entendu du changa tuki quelque part. La musicienne et productrice vénézuélienne Arca, par exemple, en joue assez régulièrement lors de ses DJ sets. Elle est même allée jusqu’à sampler le tube « Metelo Sacalo » de DJ Yirvin dans son remix de « Rain on Me » de Lady Gaga. Le tuki n’a clairement pas dit son dernier mot. Bonne écoute !

Image mise en avant : © courtesy of THUMP