Après un échange avec l’association COAL, qui œuvre pour une « nouvelle écologie de l’art », Camille Sauer s’est rendue en haute-montagne, sur les pas de l’artiste David Munoz et d’Agathe Frochot (ENS Paris-Saclay), qui collaborent sur le terrain. Ensemble, iels ont discuté Anthropocène, engagement écologique et liens art-science. Propos recueillis.

Comment l’art écologique se met-il en œuvre ? Pendant plusieurs semaines, je suis allée dans le massif de la Vanoise, dans les Alpes, pour suivre le travail de David Munoz et Agathe Frochot. Diplômé en 1993 de l’École nationale supérieure de chimie de Toulouse, l’artiste David Munoz confronte des procédés photographiques anciens (gommes bichromatées, ambrotypes) à des technologies innovantes (photogrammétrie, art génératif, image virtuelle…). Grand passionné d’astronomie, il déploie dans ses installations différents médiums, travaillant autour des notions de réalité augmentée ou d’hyperobjet. Il a exposé l’année dernière au Centquatre Paris le projet Cosa Mentale, dans lequel il questionne le lien entre l’esprit et la matière dans le paysage alpin, et a également présenté des œuvres à la résidence La Capsule au Bourget dans le cadre de la biennale Némo et de la biennale Photoclimat 2021.

Il collabore avec Agathe Frochot, chargée de mission culturelle et scientifique à l’École normale supérieure Paris-Saclay, qui a mené un long travail de recherches sur les mémoires et la mise en patrimoine de la nature alpine à l’heure de l’Anthropocène. Cette collaboration m’a questionnée : que peut apporter l’art à la science, et inversement ? Est-il nécessaire, pour un·e artiste engagé·e dans des questionnements écologiques, de se rendre sur le terrain ? Comment faire lien avec une diversité d’écosystèmes, naturels, sociaux, culturels ?

Avant toute chose, il est primordial pour moi d’établir un lien physique avec le paysage pour le ressentir et l’appréhender dans toutes ses dimensions.

David Munoz

Manifesto XXI – David Munoz, tu es un des rares artistes que je connaisse qui produit ses œuvres sur le terrain. Tu passes des journées entières avec des guides pour apprivoiser et te familiariser au paysage qui t’entoure. Pourquoi une telle importance du terrain ? En quoi ton art nécessite-t-il cet engagement ? Pourrait-il en être autrement ?

David Munoz : Avant toute chose, il est primordial pour moi d’établir un lien physique avec le paysage pour le ressentir et l’appréhender dans toutes ses dimensions. C’est un besoin quasi vital. Avec les effets du réchauffement climatique, le paysage se recompose et se transforme à tel point que la représentation que l’on s’en fait est complètement obsolète et relève plus d’une vision passéiste et figée dans un imaginaire sclérosé. Pour beaucoup, la représentation du paysage relève de l’imaginaire culturel du XIXème siècle, d’une nature éloignée et inaccessible au plus grand nombre, car toujours ailleurs. Il est ainsi nécessaire de se confronter à cette nouvelle réalité pour donner à voir au spectateur cette nouvelle représentation du paysage, en lien avec notre réalité contemporaine et en reconnectant le spectateur avec cette nature dont il est partie prenante.

Pour moi artiste, seul l’art est capable de démanteler les effets insidieux de ce type de vision erronée sur l’imaginaire collectif, en permettant au spectateur de questionner sa propre vision du paysage et se réapproprier son environnement. Être artiste nécessite selon moi une implication avec son sujet, qui passe par le sensoriel, mais également par une implication vis-à-vis du spectateur et plus largement de notre société. C’est avant tout une question de cohérence et il ne pourrait pas vraiment en être autrement.

Avec Agathe Frochot, tu es allé interviewer des populations locales, des élu·es, des guides, soit un large spectre de la population. Pourquoi cette nécessité de recueillir ces témoignages ? Pourquoi te confronter, et confronter ta vision du paysage, à la leur ? En quoi cela a-t-il impacté ton travail artistique ?

David Munoz : Avec Agathe, nous avons eu l’opportunité de rencontrer des personnes appartenant à des générations différentes et qui avaient toutes en commun une expérience sensible du paysage, mais également des personnes qui avaient fait ou qui font une expérience physique du paysage, comme des alpinistes ou encore des guides de montagne. Il était nécessaire de recueillir leurs témoignages pour qu’iels puissent faire état de cette expérience sensible et qu’iels puissent la partager avec le·la spectateur·rice par mon intermédiaire.

Un autre aspect important pour moi concerne le récit de la transformation du paysage. En l’espace de deux à trois générations, il a radicalement changé sous l’effet du réchauffement climatique alors jusque-là ce type de transformation s’opérait sur plusieurs siècles, voire à l’échelle d’un millénaire.

Il ne s’agit pas de confronter ma vision du paysage à la leur, mais plutôt d’enrichir ma propre vision du paysage de manière à l’élargir et l’approfondir. Ainsi cet apport à la fois sensible et documentaire me permet de nourrir mon art en lui donnant plus de consistance et de cohérence.

Tu entretiens un rapport primaire avec la nature. De la même manière que tu paramètres les paysages de fractales sur des ordinateurs surpuissants, ici, tu calcules la lumière, l’environnement, la température. Tu t’adaptes aux conditions parfois extrêmes de celui-ci. Pourquoi donner à cet environnement déjà spectaculaire une dimension supplémentaire par l’art ? Quelle vision souhaites-tu capter de ce paysage dont l’équilibre demeure fragile ?

David Munoz : Avec l’usage de l’image générée par ordinateur et l’utilisation des fractales, il ne s’agit pas pour moi de restituer la dimension spectaculaire des paysages, des médiums comme la photographie le font déjà très bien. Il s’agit plutôt d’interroger la nature des images qui nous sont données à voir aujourd’hui avec les codes de représentation du paysage. L’art me permet d’intégrer le·la spectateur·rice à l’œuvre et de l’amener vers un questionnement plus critique des images que notre société lui donne à voir.

Avec ce type de procédé, ce qui m’intéresse, ce n’est pas la captation, mais plutôt le fait transmettre ma représentation mentale du paysage, le tout en la restituant avec les codes de représentation imposés par notre héritage culturel.

Il est essentiel d’introduire la dimension sensible dans le traitement de l’urgence écologique. Ce n’est que par ce biais que nous pourrons travailler sur l’imaginaire et la conscience du·de la spectateur·rice et ainsi ancrer une « culture écologique » durable qui aura la capacité de faire évoluer notre rapport au monde.

David Munoz

L’Anthropocène, c’est le thème à la mode. Quelle place pour l’urgence écologique dans tout ça ? Penses-tu que les gens aient conscience de toutes les dimensions de cette notion qui est largement utilisée en politique et par de plus en plus d’artistes ? Je pense par exemple à Tomás Saraceno au Palais de Tokyo en 2018.

David Munoz : La notion d’Anthropocène, dont les prémices remontent au XVIIIème siècle avec Buffon, fait davantage état d’une transformation profonde de la surface de la Terre par la main de l’homme, que d’une urgence écologique. Pour moi, l’urgence écologique réside plutôt dans une action politique concertée à l’échelle mondiale, dans laquelle l’artiste peut prendre place en aidant à sensibiliser les personnes, de manière à ce que celles-ci interrogent leurs classes politiques sur ce sujet, mais également en incitant à devenir des acteur·rices politiques actifs.

Malheureusement, je ne suis pas sûr que les gens aient pleinement conscience de toutes les dimensions que revêt cette notion car les différentes politiques écologiques et actions de sensibilisation qui ont été menées jusqu’à présent sont trop minimalistes et servent surtout à se donner bonne conscience en effectuant quelques petits gestes au quotidien au lieu d’élargir la vision des personnes et de leur permettre d’appréhender la globalité du phénomène en apportant des réponses globales.

Concernant les artistes, il y en a bien sûr certain·es qui surfent sur la vague de l’Anthropocène, mais il y en a aussi d’autres comme Tomás Saraceno qui, au travers d’initiatives comme « l’Aérocène », ont créé une communauté artistique interdisciplinaire, permettant aux gens venant de différents horizons de réactiver un imaginaire commun et de collaborer de manière éthique sur des sujets environnementaux.

Le terme Anthropocène ne me paraît pas adapté à la situation actuelle, car il inclut tous les humains, y compris les gardiens de vaches dans les alpages ou encore les Indiens d’Amazonie, or je ne suis pas sûr que ces personnes-là aient modifié la surface de la Terre de manière durable. Selon moi, il s’agit davantage des effets de la mondialisation sur notre planète, et pour cette raison, je lui préfère le terme de « capitalocène ».

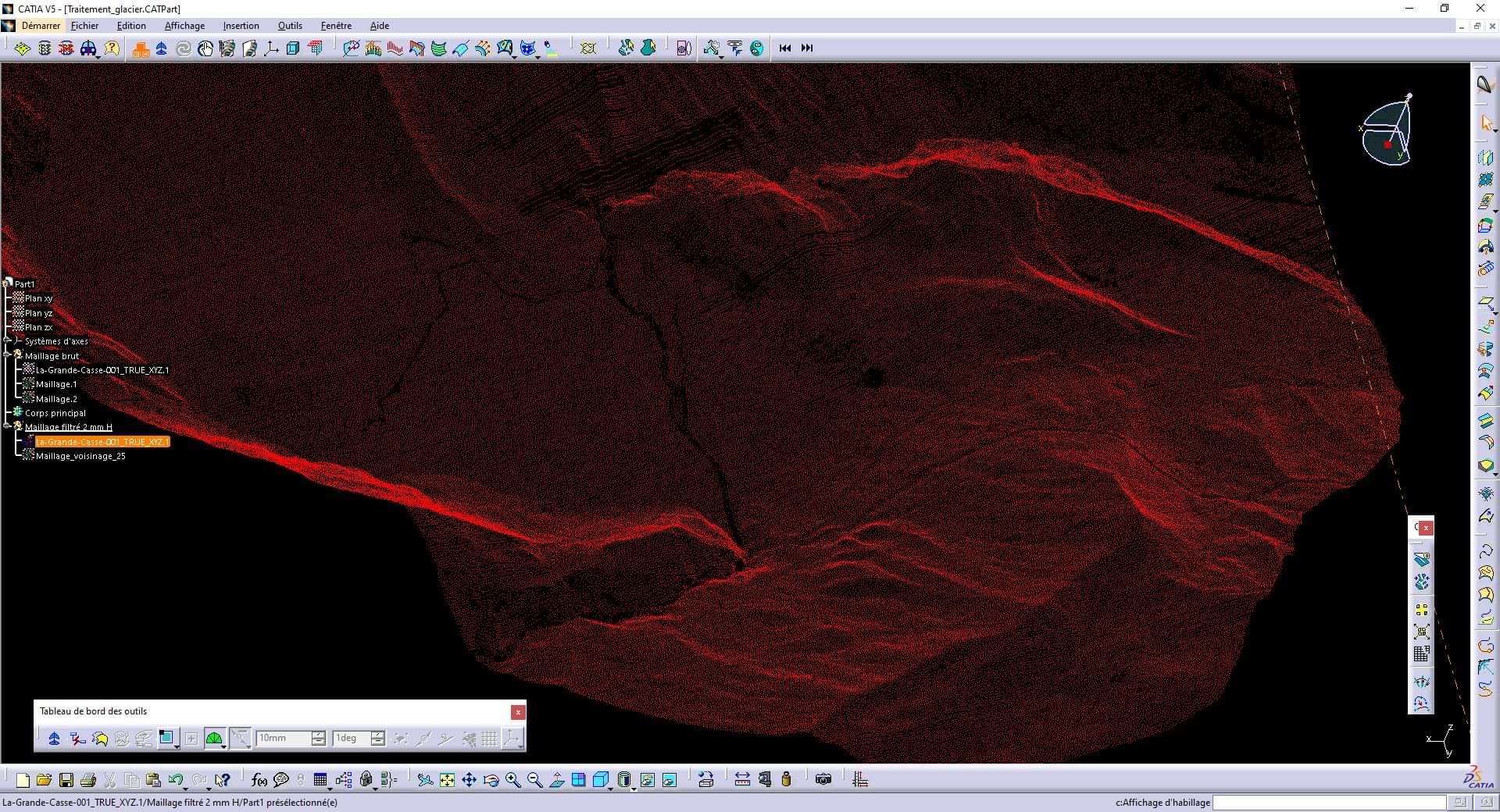

Peux-tu me parler de ton projet intitulé La Grande Casse ?

David Munoz : La Grande Casse est une métaphore de l’urgence climatique. La sculpture permet de rendre visibles les effets du réchauffement climatique sur un glacier. Bien plus qu’un phénomène naturel, la « Grande Casse » incarne la chute d’un mythe. En perpétuelle évolution, la sculpture témoigne du fragile équilibre des écosystèmes. Elle donne à voir au public un paysage en pleine mutation avec la disparition des mythes et des légendes qui l’accompagnent.

Ce projet puise ses origines dans une observation aiguë de la nature et plus largement dans mon rapport à l’environnement et au monde. Le titre fait référence au glacier de la « Grande Casse » situé dans le massif de la Vanoise. Ce projet est basé sur une collaboration avec les scientifiques de l’INRAE, spécialisé·es en glaciologie, les laboratoires de Génie mécanique et de Génie civil de l’ENS Paris-Saclay, avec les soutiens de la Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay, de la Diagonale de l’Université Paris-Saclay et du Centquatre Paris.

Comme pour beaucoup d’artistes, l’art pour moi est un puissant vecteur de représentation, à même d’insuffler et d’accompagner des changements de société profonds.

David Munoz

Pourquoi ce choix d’être le plus fidèle possible à la réalité ? Tu récoltes par exemple des données (LIDAR, numérisation 3D du glacier obtenu avec des drones, des équipements terrestres et des satellites, photogrammétrie, sondes et données climatiques) grâce à des partenariats tels que l’INRAE ou encore l’Université de Grenoble.

David Munoz : Pour moi, il ne s’agit pas tant d’être fidèle à la réalité. Mon objectif est plutôt de donner à voir au spectateur ce que sont les paysages vus par les machines utilisées par les scientifiques avec lesquels je collabore. C’est donc tout naturellement que je me suis tourné vers les scientifiques de l’INRAE qui utilisent des technologies de pointe pour capter des variations de quelques centimètres à la surface des glaciers.

J’utilise surtout le réel comme matière première. Cette matière me permet de générer des formes plastiques, comme des sculptures ou encore des images. Ceci en réintroduisant du sensible dans des phénomènes véhiculés avec des procédés scientifiques, comportant une certaine complexité. Pour parler d’urgence écologique, on a surtout un vocabulaire technique, et ce sujet est abordé essentiellement sous des angles politiques, économiques et scientifiques, en jouant sur les sentiments de culpabilité et de peur.

En tant qu’artiste, il me semble essentiel d’introduire la dimension sensible dans le traitement de l’urgence écologique. Ce n’est que par ce biais que nous pourrons travailler sur l’imaginaire et la conscience du·de la spectateur·rice et ainsi ancrer une « culture écologique » durable qui aura la capacité de faire évoluer notre rapport au monde. Comme pour beaucoup d’artistes, l’art est pour moi un puissant vecteur de représentation, à même d’insuffler et d’accompagner des changements de société profonds.

Agathe Frochot, comment définis-tu l’écologie ?

Agathe Frochot : L’écologie désigne d’abord une discipline scientifique née au XIXème siècle. Plus précisément, le terme apparaît dans les écrits du zoologiste allemand Ernst Haeckel en 1866. Si l’écologie a toujours eu pour principe d’analyser le vivant en relation avec son milieu, elle a longtemps rejeté les activités anthropiques de son périmètre d’étude. Après les avoir considérées comme des « éléments perturbateurs » jusque dans les années 1980, l’écologie développe de nouveaux concepts et de nouvelles méthodes (socio-écosystème, services écosystémiques…) afin d’intégrer à son champ d’étude les multiples interactions entre l’humain et les écosystèmes.

L’écologie scientifique est à différencier de l’écologie politique qui représente divers courants de pensée et recouvre de multiples communautés politiques (partis, associations, collectifs…) qui ont pour point commun de proposer de nouvelles manières d’habiter le monde impliquant de nouvelles relations entre l’humain, le vivant et le non-vivant. À des degrés variés, tous agissent en faveur d’un bouleversement de nos systèmes politiques et de notre modèle économique et social.

Tu réalises un travail de recherche sur les mémoires et la mise en patrimoine de la nature alpine à l’heure de l’Anthropocène. Qu’est-ce que la vision et la collaboration avec David Munoz apporte à tes recherches ?

Agathe Frochot : En premier lieu, cette collaboration représente pour moi un espace d’exploration des apports possibles d’une démarche de recherche artistique à une pratique de recherche en humanités environnementales. En particulier, je m’interroge sur la manière dont le partage de cette création, dans ses phases amont et aval, peut enrichir la relation d’enquête nouée avec les communautés étudiées. La transformation visuelle du paysage de haute-montagne impliquée par le retrait glaciaire (assombrissement des cimes, verdissements des anciens espaces glaciaires, effondrements de parois…) représente un bouleversement sensible important pour les populations locales appelant à des réponses non seulement d’ordre socio-économique mais également d’ordre culturel. Dans la mesure où son processus de création et ses phases de diffusion s’ancrent sur les territoires touchés, l’œuvre de David Munoz peut participer à ces processus d’adaptation à l’échelle locale. C’est aussi le cas du travail artistique d’Olivier de Sépibus, un photographe et artiste plasticien qui explore nos rapports avec la nature et le monde vivant.

À un moment où la disparition des glaciers alpins est annoncée à moins de cent ans, je me questionne aussi sur les dynamiques de patrimonialisation qui peuvent émerger à l’horizon de ces pertes. Le travail artistique a peut-être aussi un rôle à jouer dans ces dynamiques de mémoire et de transmission intergénérationnelle.

Puis, les autres axes de collaboration art-science que développe cette recherche-création ont retenu mon attention non pas seulement dans une logique de coordination d’acteur·rices au sein d’un projet qui, je le rappelle, est lauréat d’un appel à projets de l’Université Paris-Saclay (EXPÉRIMENTATION 2020), mais également au titre des dynamiques interdisciplinaires qui peuvent se faire jour autour des sujets environnementaux.

David Munoz a eu des échanges avec plusieurs chercheur·ses impliqué·es dans le projet Life Without Ice notamment en écologie (CEFE, Montpellier) et en glaciologie (IGE, Grenoble), auxquels j’ai pu participer. Ce projet a pour objectif d’étudier les conséquences physiques, écologiques et sociales de l’extinction des glaciers à l’échelle mondiale, et en particulier dans les régions tempérées (Alpes) et tropicales (Andes et Rwenzori). Ces temps d’échanges impulsés par la création d’une œuvre ont démontré que des recherches en humanités environnementales peuvent s’enrichir à travers des échanges ponctuels ou durables avec des recherches en sciences de l’environnement et inversement, parce qu’elles partagent a minima une finalité, celle de la durabilité de ces socio-écosystèmes impactés par des changements climatiques globaux.

Quel rapport entretient l’art avec la science selon toi ?

Agathe Frochot : Il n’existe pas un mais de multiples rapports entre les arts et les sciences, des disciplines fondamentales aux sciences sociales. Ils ont recouvert de multiples formes dans l’histoire et se renouvellent aujourd’hui principalement dans les contextes du développement des technologies numériques et des changements socio-environnementaux de l’Anthropocène.

De plus, comme l’ont montré plusieurs études, les cadres de travail des artistes se transforment au bénéfice de dispositifs qui font émerger la figure de l’artiste comme chercheur·se. Le travail de création peut désormais se déployer dans des temporalités et des cadres institutionnels (thèse, appels à projets) qui facilitent l’établissement de ponts avec le monde de la recherche académique classique. Ces échanges ne sont pas évidents, ils sont à construire conjointement par les artistes et les scientifiques qui, à partir d’un objet d’intérêt commun, sont sommé·es de trouver un langage partagé pour que les collaborations soient bénéfiques aux un·es et aux autres. C’est ce défi-là qui me semble intéressant aujourd’hui dans les projets art-science. Il porte en lui la promesse du développement de nouvelles manières de chercher et de façons de créer, et d’une extension du domaine de la preuve scientifique dans lequel les registres savants et sensibles se recomposent.

À mon sens, la réussite des projets art-science est également conditionnée par la mise en place de politiques culturelles ambitieuses permettant la diffusion et la médiation complexe des œuvres ainsi créées dans l’espace public et vers les publics. Les expériences sensibles mais aussi les différents apprentissages et mises en débat dont l’œuvre est le point de départ nécessitent, pour advenir concrètement, des moyens humains et matériels dont on ne peut faire l’économie. De même, on aurait beaucoup à apprendre d’études (en sciences de l’information et de la communication) qui permettraient de mieux connaître la réception de ces œuvres par les différents publics qui s’y exposent.